区域文化发展背景下的威海地方文献资源共建共享模式研究

2021-03-09林凤姬

林凤姬

(山东大学(威海) 图书馆,山东 威海 264209)

1 区域文化与地方文献的关系

地方文献与区域文化紧密相关、互相依存,地方文献是区域文化产业发展的文化基础和先导,区域的发展也需要具有区域特色的文化资源与文化品牌等软实力的支撑。威海地方文献资源不仅是记录威海地区文化现象、反映本地域历史变迁的载体,更是威海社会发展的真实写照和区域文化的集中展示。近年来,社会公众对地方文献资源服务的需求逐步提高,各地都在挖掘当地特色文化,进行区域文化建设。特别是在区域经济转型升级过程中,许多地方利用地方文献发展文化产业和文化旅游,已成为一个亮点。如:山东省威海市文登区的旅游景点“万石山”就是根据地方文献《文登县志》中的记载开发出来的。因此,将地方文献资源纳入区域文化体系建设中,充分发挥图书馆所承担的“保存文化遗产,传递科学知识”的职能,并结合威海市基本情况和市场经济的新形势,探讨如何开发利用地方文献的文化资源,打造地方特色文化品牌,发挥地方文献应有的作用意义重大。当前最为迫切的是,如何整合威海地区地方文献资源,充分利用通信技术和网络技术,以共建共享模式做好地方文献的搜集、开发、利用工作,使其更好地促进地方文化产业的发展,是地方文献工作者和研究者共同面对的问题。

2 威海市地方文献信息资源保障建设和服务现状

2.1 地方文献信息资源组织现状

威海市位于山东半岛东端,现辖环翠区、文登区、荣成市和乳山市,全市现有4个县级以上公共图书馆,其中,市级图书馆1家,区(县级)图书馆3家,分别是威海市图书馆、文登区图书馆、荣成市图书馆、乳山市图书馆[1]。除此之外,目前全市有9个高校图书馆,山东大学(威海)、哈尔滨工业大学(威海)、威海职业学院、山东药品食品职业学院、山东交通学院海运学院、山东外事翻译职业学院、哈尔滨理工大学荣成校区、威海海洋职业学院和北京交通大学(威海)图书馆。其中,地处威海的985重点高校哈尔滨(威海)和山大(威海)图书馆都拥有较强信息服务能力,并且数字资源都与总校共享,有较强的能力为威海市区域文化发展提供信息服务。但总体来看,威海市几所高校的建校历史较短,地方文献的收藏处于不连续、不系统、不完整且分散无制度化的状态,本市地方文献的搜集、加工、整理主要由各级公共图书馆承担完成。所以,掌握威海地方文献收藏机构所收集的地方文献的种类、数量,整理及利用等基本情况,是建设威海地方文献资源网的基础。

2.2 呈缴本制度打开了威海地方文献收藏新局面

确立必要的相应法规制度是促进图书馆进行搜集地方文献的有力保证。威海市文化局于2003年8月5日发布红头文件《关于建立地方文献呈缴本制度的意见》,对呈缴本的范围、类型、呈缴方法等作出了相应规定。该意见体现了政府对呈缴本制度的政策支持,为威海市地方文献资源保障体系的建立奠定了基础,从政策和制度层面保障了地方文献呈缴本制度的实施,开创了威海市地方文献工作新局面。

始建于1958年的威海市图书馆,也设立了专门的地方文献库,除了依靠地方文献呈缴制获取地方文献,接受广大读者捐赠,还面向社会广泛征集地方文献,如档案馆、民政局、公安局、博物馆,广播站、电台、电视台、城建局、民委、文化馆、艺术馆、科委、科协、科技馆等等,从中获取有价值的地方文献资料。除此之外部分文献也采取购买方式。截至目前,公共图书馆收藏的威海市地方文献稳步增长,也达到一定数量。但经调研发现,虽然制定了呈缴本制度,但因缺乏权威性和规范性,往往流于形式,没有得到很好地贯彻执行,图书馆对地方文献的搜集目前依然处于自发自觉的行为。从而导致《威海市地方文献联合目录》的定期编辑工作一直未能完成,数字化工作更无从谈起[2]。

长期以来,威海市公共图书馆发展基础薄弱,对于地方文献重视程度不够,致使许多单位和个人在编志、编史、著书立说、对外交流及从事其他活动时很难查询到所需的资料。为了完整、系统地收藏威海市地方文献资料,丰富图书馆的藏书,使出版单位、编(作)者的作品得以及时收藏和广泛查阅利用。

2.3 威海公共馆地方文献收藏现状

威海公共图书馆事业发展滞后,各市(县)图书馆虽具有建馆早的优势,但由于经费投入不足、人员缺乏、对本地文献关注重视不够等因素,地方文献采集收藏极其有限,地方文献工作起步也较晚,在经费、设备、人员的投入有限,一定程度上制约了威海地方文献工作的长足发展。目前,因人员、制度、机制的不健全,地方文献工作基本处于文献搜集的层面,整理、开发方面进展比较缓慢,其现状不容乐观。

2.3.1 地方文献收藏量少。威海地方文献收藏量较少,缺乏真正意义上的数字化资源,且资源收藏类型、来源单一,收集缺乏系统性、完整性。各图书馆在地方文献收集方面存在重当今文献收集,对旧文献、建市前文献收集力度极其有限;重人文社科文献、出版物的收集,忽视网络文献、自然科技文献、会议文献的收集;重收集轻开发研究与编辑出版宣传。其结果是地方文献收藏不全面、不系统,匮乏,随之而来的是服务不到位、影响人们对本土文化研究。

2.3.2 缺乏激励机制。图书馆有无地方文献,与从事图书馆工作的人员没有直接利益关系,对他们来说,既没有压力,也缺乏内在动力;那些对图书馆进行捐赠地方文献的单位和个人也似乎得不到什么回报,这就大大地影响了单位、个人捐赠地方文献的积极性,从一定程度上人为地阻碍了搜集地方文献的进程。

2.3.3 高校馆收藏有限。各高校图书馆属于教育系统,其工作任务和发展方向侧重点与公共馆不同,加上威海各高校图书馆建馆历史较短,其地方文献收藏一切从零开始,没有原始积累,收藏极其有限。

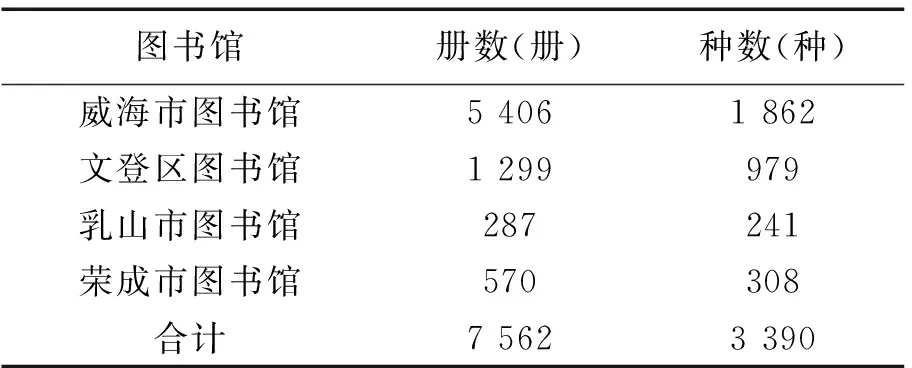

据统计,截至2018年底,威海市4个县级以上公共图书馆共收藏地方文献7 562册,3 390种,其中威海市图书馆收藏量最多,占全部收藏的71.5%,其次是文登区图书馆,占17.2%,其余两个馆占11.3%。具体收藏状况见表1。

表1 威海公共图书馆地方文献收藏状况

3 加强文献征集协作机制,推进威海地方文献资源建设

威海地方文献资源分布广泛,其搜集、整理、开发任务庞大繁杂。针对目前威海市地方文献收藏现状,重视地方文献征集协作机制是共建共享的前提,否则就是“巧妇难为无米之炊”。具体应加强以下几点工作。

3.1 发挥威海公共图书馆的引领作用,积极行动、勇于担当

市馆有收藏、保存本地地方文献的职责与义务,要组织、指导各县馆开展工作,更新各级领导对图书馆、地方文献的认识,强调地方文献的重要性,并给予倾斜性资助。同时加强与高校馆联合,形成省馆、高校馆和市(县)馆三位一体的合作共建局面,创造性地开展地方文献的搜集、整理与研究工作,收藏、保存威海文化遗产,宣传弘扬威海本土文化,为威海本土文化研究与服务提供文献保障。

3.2 威海各市县图书馆要全面收集本市县出版的文献资料

各市县图书馆要加强与本市县各部门各单位的联系,利用本地设立的文献专柜等广泛、全面地收集本市县出版的各种文献;利用送书下乡、文化共享工程下乡、乡镇文化站等条件,广泛收集民间、社会编辑出版的各种资料如家谱族谱等[3]。在图书馆主页、馆宣传栏、乡镇文化站宣传本馆收藏本地文献的意义及做法,从而弘扬本地文化;让更多的人了解与支持本地区地方文献的收集工作。在全面收集文献的基础上,要有意识地重点搜集、挖掘、系统收藏、编辑出版本地最具影响力的文化遗产或文献资料,力争在某方面有所建树。

3.3 威海高校图书馆要加大对地方文献的开发研究与数字资源的整合

高校图书馆作为区域范围内的文献信息基地,一般都收藏一定数量的地方文献,今后:①针对本校办学特点、服务地方的学科方向,有重点地系统收集、整理与研究威海地方文献,从而扩大地方文献资源共享的范围;②从信息整合与加工能力来看,高校图书馆要借助其信息处理和加工技术优势,加大对地方文献的开发研究与数字资源的整合。譬如,山东大学(威海)根据设在本校的研究机构“威海东北亚研究基地”“山东省海洋微生物菌种资源平台”“山东省威海旅游规划研究院”等,有重点地系统收集威海历史、旅游和生物资源等方面的文献资料,力争在某一专业领域所收集的地方文献资料系统、完整,以支撑学校、社会科学研究与服务工作。③高校图书馆地方文献工作者要嵌入到学校从事威海研究的学者、团队的科研工作中去,充分利用其人才优势,改变重收藏轻开发的状况,加大对地方文献的开发研究,编辑出版书目索引、专题资料,如编辑出版威海地方文献专题书目等,有针对性地为全社会提供服务。

3.4 建立威海地方文献工作者交流互动平台

充分利用现代网络信息技术,建立起威海地方文献工作者交流互动平台,互通信息,相互交流、相互支持、促进发展。根据地方文献收藏的特点,可将此平台设在市图书馆,由市馆建立一个QQ或微信地方文献工作联系交流互动平台,用于咨询解答疑难问题、协助采集文献、探讨地方文献工作,如公布全国地方学术会议信息、收集会议文献、协助采购特色地方文献等等,共促威海地方文献建设。

4 结束语

威海地方文献共建共享模式将会更有效地对地方文献中珍贵的区域历史文化起到保存、继承、传播和交流的作用,不仅为考证研究威海地方文化提供了原始资料,有助于丰富和提升区域文化内涵,而且也让广大市民通过阅读地方文献、了解地方历史文脉和文化传统,在潜移默化中接受区域文化的教育与熏陶,有助于丰富和提升区域文化内涵。