资源枯竭煤矿工业广场煤柱回收技术探讨

2021-03-06索超

索超

(河南能化鹤煤公司,河南 鹤壁458000)

1 实施背景

鹤壁二矿1955 年10 月开始建井,1958 年6 月建成投产,经过50 多年的开采,矿井二1 煤资源即将采掘完毕,二水平、三水平均无采掘活动,目前正在回采主要大巷保护煤柱,整个生产区域回缩至一水平工业广场煤柱外围区域。为节约国家煤炭资源,提高资源回采率,也为了延长矿井服务年限,给职工安置、分流提供较长的缓冲期,计划在保证安全的前提下,回采部分工业广场保护煤柱,这就提出了安全回采工业广场保护煤柱的新课题。

2 煤柱回收方案选择

二矿如采用条带式、房柱式等采煤法部分开采,可能造成井筒、绞车房因采动影响而变形,直接带来重大安全生产隐患,因此二矿不适宜使用条带、房柱采煤法等部分开采方法;二矿没有充填采煤法所需的设备及成熟的技术经验,如用充填采煤法需要重新购置、安装充填设备,且二矿关闭时间已确定,用充填采煤法回收煤柱资源经济上不合理。

二矿原地面保护范围内许多建筑物如施工宿舍、仓库已空置,部分职工已转到其他矿井,经研究认为可采取重新设计工业广场地面保护范围,缩小原广场保护煤柱,进而合理回收煤柱资源。

3 主要技术路线

根据生产实际情况,经过充分论证,合理确定地面保护范围;依据鹤壁矿区多年来开采沉陷观测实际资料以及工业广场下压煤地质情况,合理选定移动角参数,科学计算煤柱范围;在工业广场建立地表沉陷观测站,通过回采前、回采中、回采后实际监测数据,分析判断煤柱的留设是否满足要求,为以后资源衰竭矿井工业广场煤柱的回采提供技术支持。

4 根据生产实际情况,经过充分论证,合理确定地面保护范围

新工业广场范围确定:因二矿进入生产服役末期,二、三水平均无生产活动,通风、运输系统简单,大部分生产区队及富余人员整体转岗至其他矿井,原地面保护范围内许多建筑物已空置,按照矿区建筑物和构筑物的重要性、用途,重新确定了以主、副井井筒、绞车房、地面变电所和水源孔为边界的保护范围。

5 依据鹤壁矿区多年来开采沉陷观测实际资料以及工业广场下压煤地质情况,合理选定移动角参数,科学计算煤柱范围

5.1 围护带宽度

根据本次留设范围内受护对象的重要性和用途,将受护对象的等级定位I 级,围护带选20m。这样确定新保护范围(含围护带)东西长114m,南北长89m,面积10146m2。

5.2 移动参数选择

工业广场下压煤层平均倾角14°,平均煤厚8.62m,走向北东20°,松散层平均厚度94.72m。主井地面标高+214.4,井底标高-27.7,垂深242.1m,垂深不超过400m,用移动角圈定保护煤柱。

根据矿区开采实际经验选取地表移动参数。

松散层移动角:φ=45°,

基岩走向移动角:δ=75°,

基岩上山移动角:β=75°-α0.3≈71°,

基岩下山移动角:γ= 75°。

5.3 计算过程

通过建筑群的角点作平行于煤层走向和煤层倾向的4 条直线,两两相交得以矩形保护范围,围护宽度为s=20m,从矩形保护范围边界向外圈出以围护带s=20m,其外缘a、b、c、d 即为受保护边界。过保护范围a、b、c、d 的中心O,作沿煤层走向和倾向的垂直剖面I-I,II-II。在倾向垂直剖面上标出地表线,受护边界的位置m,n,松散层和煤层等,并标注出煤层的倾角α=14°,煤层厚度m=8.62m,煤层的埋藏深度H0=140m,以及简要的地层柱状图。

将平面上II-II 剖面线与保护边界的交点m、n 投影到倾向剖面II-II 上,从m、n 点以松散层移动角45°做直线,与基岩面相交于m1,n1,再从m1, n1 点分别作基岩移动角γ= 75°、β=71°,与煤层底板交于m2,n2 点,点m2,n2 分别为沿煤层倾向剖面上保护煤柱的上下边界。将m2,n2 投影到平面图上,即得到点M, N。

将平面上I-I 剖面线与保护边界的交点q,k 投影到走向剖面I-I 上,从q、k 点以松散层移动角45°作直线,与基岩面相交于q1、k1,再从q1、k1 以基岩移动角δ=75°作直线与煤层底板交于q2,k2 点,点q2、k2 分别为沿煤层走向剖面上保护煤柱的上下边界。将q2、k2 投影到平面图上,即得到点Q、K。

将M、N和Q、K分别投影到平面图上,得A,B,C,D,过各点做与保护范围边界平行的直线,形成正方形,即为所求保护煤柱在平面上的的投影。新煤柱长407m,宽398m,面积161986m2。

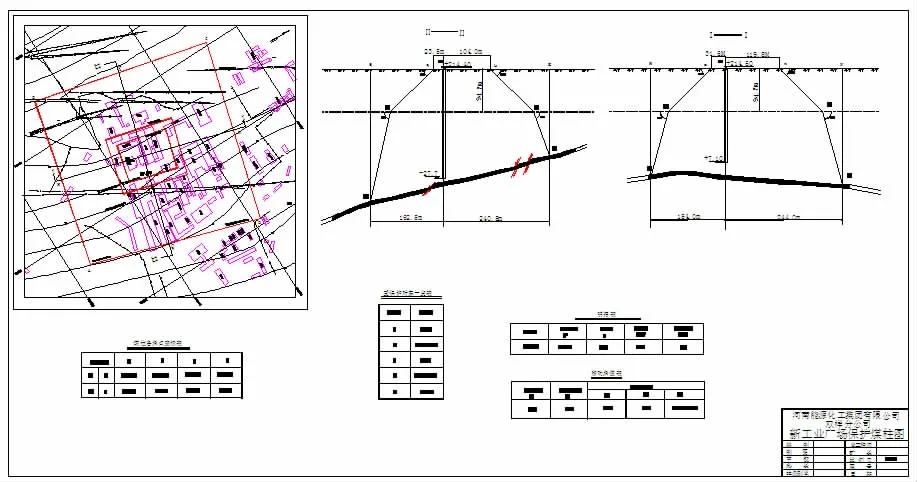

煤柱计算示意图:

图1

5.4 解放呆滞煤量

原工业广场煤柱压覆煤量约321 万吨,新工业广场煤柱压覆煤量约201 万吨,解放呆滞煤量120 万吨,矿井增加回采煤量约90万吨。

附:新老保护煤柱示意图

图2 新老保护煤柱示意图

6 建筑物沉陷变形监测

地下开采破坏了岩体内的原有应力平衡,使采空区周围的岩层及地表产生移动和变形。由于地质和开采条件不同,岩层和地表的移动和变形的表现形式,分布状况和程度大小也不同。为保证二矿井筒、地面井架、地面必要设施以及提升设备的正常运行,对2105 工作面采煤引起地表移动和变形情况必须进行监测。

6.1 作业依据

《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007);

《城市测量规范》(GB50026-2007);

《国家三、四等水准测量规范》GB12898-2009。

6.2 建筑物沉降观测设计方案

6.2.1 高程基准。高程基准采用1985 年国家高程基准系。

6.2.2 基准点的布置。根据对沉降观测点观测的需要及《建筑变形测量规范》的规定,结合矿井工业广场范围及相对于井下的开采情况,监控网布设成由4 个基准点和7 个待观测点组成的一个支等外水准网。4 个基准点编号为D1、D2、D3、D4。基准点将设在变形影响范围以外便于长期保存的位置,基准点采用现场良好的应画地面,钢钉布置方式。

6.2.3 主要观测点的布置。①建筑物沉降观测点的布置。根据设计图纸及规范的有关要求,在各建筑物能反映变形特征的墙(柱子)上,如建筑物的四角、重点、沉降缝两侧,沿外墙每个20m 左右墙柱等处,房屋室外地坪±0.00 以上布设观测点。标志的埋设位置避开如雨水管、窗台线、暖水管等有碍设标与观测的障碍物,并视立尺需要离开墙(柱)面和地面一定距离。②主要沉降观测点编号。7个待观测点编号为1、2、3、4、5、6、7,沉降观测点代表建筑物如下表,布置点位见附图(图3)。

图3 基准点、观测点示意图

6.3 基准网的观测

监控网为四等等外水准网。高差观测采用经检校的精密水准仪和2m条码尺往返观测各一次。首次观测成果计算沉降量的起始值,在水准点布设不少于15 天后进行第一次观测,首次独立进行两次,两次观测高程之差在允许范围内(±1.0mm)时,取其平均值做为初始观测结果,否则需重新测量。

6.4 主要观测点的观测

观测点与基准点组成支水准路线,原则上按与监控网相同的观测方法和要求施测。但因受场地条件限制,固定设置镜站和立尺点再实施上有一定困难,因此不做十分严格的要求,只在条件允许的情况下实施。前后视距大致相等,以减小前后视距差不等的影响,保证成果质量。考虑到沉降观测的特殊性,为最大消除系统误差的影响,应采用固定仪器设备、固定观测人员、固定观测线路和固定观测环境。

6.5 沉降观测周期和时间要求

根据规范要求,在建筑物基础完成后进行第一次沉降观测,作为起始值,以后每周观测一次,其观测值与起始值比较、分析。在2105 工作面安装时开始观测,一直到矿井井筒封填时按照每周观测一次,矿井关闭后,按照每月观测一次。

6.6 沉降观测精度及要求

使用水准仪、水准标尺在项目开始前和结束后应进行检校,项目进行中也应定期检验,每次施测开始前应检查i 角。当观测成果出现异常,井分析与仪器有关时,应及时对仪器进行检验和校正。检验和校正按现行国家标准《国家三等、四等水准测量规范》(GB12898-2009)规定执行。

6.7 观测成果

二矿2015 综放工作面2015 年9 月开始回采,2016 年4 月回采结束,至2016 年8 月矿井关闭,通过监测主要观测点下沉值均未达到30mm,主、副井井筒、绞车房、地面变电所均未发生变形,始终处在良好的运行状态,满足了矿井的安全生产需求。

7 结论

鹤煤二矿资源枯竭,结合矿井工业广场重要建筑物分布、井底车场及开采布局情况,选择重新设计工业广场保护煤柱的方法开采部分工业广场保护煤柱,既保证了安全生产,又节约国家煤炭资源,提高资源回采率。同时也延长了矿井服务年限,给职工安置、分流提供了较长的缓冲期。经过长期监测验证,该方法安全、可行,为资源衰竭矿井工业广场煤柱重新设计提供较强的指导意见。