村镇生土住宅结构承重墙体设计及局部承压能力分析

2021-03-06王洪亮

王洪亮

(大庆市龙凤区房产管理站,黑龙江 大庆163711)

在乡村振兴战略实施背景下,村镇生土住宅的建设规模有增加趋势。近年来,建筑行业对生土住宅的结构形式、抗震措施、材料改性等方面进行了大量的研究,总结了一套较为完善的生土住宅设计与施工技术体系。其中,土料的性能、结构的设计、施工的方法等,是影响生土住宅使用性能和质量安全的三个核心要素。施工单位要基于住宅的使用需求,重点从这几个方面展开分析与设计,严格施工工艺控制,才能建设出高质量的房屋。

1 村镇生土住宅结构体系

1.1 生土住宅的进深

住宅的进深将会直接决定占地面积。理论上来说,进深越大,则占地面积越小,但是也会导致房屋内部采光效果变差。相应的,进深偏小,虽然提升了住宅内部的采光与通风效果,但是也会因为抗震横墙太短,而影响住宅的稳定性。因此,要根据住宅的层数、墙体的厚度等参数,合理确定房屋进深。例如,某生土住宅的地震烈度为VI 度,层数为1 层,外墙厚度为420mm,内墙厚度为300mm,房屋进深范围为4.5-6.0m。

1.2 生土住宅的层数、层高、总高度

生土材料在承重强度、抗剪能力等方面的特性,决定了以生土材料为主的房屋,其层数不能太多、高度不能太高。以地震烈度作为设计依据,不同烈度下生土住宅的层数、层高等限制如表1 所示。

1.3 生土结构房屋的局部尺寸

以村镇较为常见的三开间生土住宅为例,其整体构造如图1所示。图中a 承重窗间墙的最小距离,a 值越大,则生土住宅结构的稳定性越好。在地震烈度为VI 时,a 值不得低于1.2m;在地震烈度为VIII 时,a 值不得低于1.5m。图中b 为承重外墙至门窗洞边缘的最小距离,b 值越大,则生土住宅结构的抗震能力越强。地震烈度与尺寸关系与a 相同。图中c 为非承重墙至窗洞边缘的最小距离,恒定为1.5m。另外,考虑到生土材料抗剪能力差,在条件允许情况下,应适当增加墙体截面宽度,以防止剪切破坏,保证住宅结构安全。

2 村镇生土结构承重墙体设计

2.1 承重墙体的设计

生土住宅作为一种成熟且广泛应用的建筑形式,承重墙体的组合形式十分多样。比较常见的是“下砖上坯”形式,先以标准砖砌筑整墙高度的1/3,在砖的上部使用土坯直到标高;另外也有一些地方使用“左夯土墙右砖砌体”形式,或者是“下夯土墙上砖砌体”形式,等等。但是这些模式都存在一些质量通病,在材料转换部位,由于粘结效果不好容易形成纵向或横向的裂缝,导致整个墙体的稳定性受到影响。因此,近年来很多新式的生土住宅,大多选用“土-木混合”形式,生土墙体与木架结构的结合,类似于高层建筑中的混凝土与钢筋结构,住宅稳定性得到了显著的提升。

2.2 承重夯土墙体厚度计算

表1 地震烈度与生土住宅限值

如上文所述,承重墙的横截面积对生土住宅的抗震性能、抗剪能力有直接影响。因此在生土住宅设计时,必须要根据结构形式和受力情况,准确计算承重墙的厚度,确保满足稳定性要求。在墙体厚度计算时,常用的方法为“底部剪力法”。计算过程为:(1)构建计算模型。以普通的三开间、一字型、双层生土住宅为例,其设计层高为3.5m,进深6.6m。(2)计算重力荷载。屋面荷载5.3kN/m2,楼面荷载为6.2 kN/m2,生土墙每延米自重标准值为24.7kN/m。(3)两层墙体自重为24.7×2=49.4 kN/m;纵墙上承受的来自屋面的线荷载为5.3×3.5= 18.6kN/m;纵墙上承受的来自二楼底板的线荷载为6.2×3.5=21.7 kN/m。(4)重力荷载总值为49.4+18.6+21.7=89.7 kN/m。其中,墙体长度为3.2m,地震力为89.7×3.2=287.04kN。参考相关标准,地震烈度在VIII 度以下时,承重夯土墙体厚度为450mm 可以满足抗剪承载力的要求。

2.3 墙体高厚比

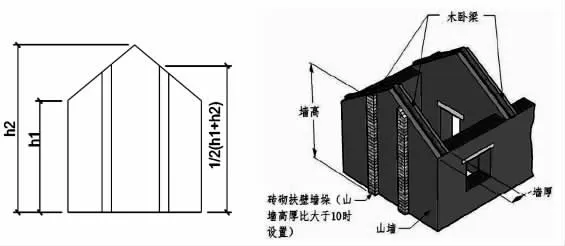

墙体的高度与厚度之比,也是决定生土住宅稳定性的一个重要指标。其中,山墙作为房屋中的主要承重墙体,如果高厚度≥10,按照相关要求必须设置扶壁墙垛(如图2 所示)。从作用效果上来看,相当于在房屋山墙的外侧进行结构性加固,通过提供外力使山墙的稳定性得到较为明显的提升。还有一种措施则是适当增加墙体厚度,虽然在一定程度上增加了房屋占地面积或是压缩了房屋内部空间,但是在房屋结构稳定性上得到了保障,也是生态住宅设计与施工中常用的一种方法。

图2 生土住宅中扶壁墙垛示意图

3 墙体的局部承压能力分析

调查发现,现阶段很多正在使用的生土住宅,大梁、檩条等主要的承重构件,多数情况下都是直接放在承重墙上。由于应力全部集中在构件与墙体接触部位,因此很容易出现压碎、裂缝等问题,除了引发房屋渗漏等问题外,对整体结构安全也会带来负面影响。对于这类既有建筑,可以尝试增加垫板的方式进行结构改良,以缓解局部压力集中的问题,提高局部承压能力。大梁和屋架处的垫板设置如图3 所示。需要注意的是,垫板上部与梁相接位置,应采用钉子加以固定,下部与墙体相接位置,应使用扒钉固定,避免垫板移动。

图3 生土住宅大梁、屋架处垫板设计

4 生土墙体施工的创新技术

4.1 土坯的民间砌筑

农村地区生土住宅使用的土坯,多为现场制作,工序主要包括拌料、撒灰、打制、脱模、晾干等。成型后的土坯按照不同的方式砌筑成墙,砌筑方式对土坯墙的稳定性有直接影响。生土住宅的墙体砌筑,最为常见和简便的方式是平砌。砌筑时按照“错缝搭接”的原则,将土坯依次堆砌。这种方式多用于房屋后墙。还有一种方式是立砌(也称卧砌),土坯的排布方式如图4(a)所示,这种方式多用于房屋檐墙、山墙。还有一种特殊的墙体是隔墙,即用于分隔室内空间的墙体。这类墙体并无承重作用,常用裱砌的方式,如图4(b)所示。在具体设计和实际施工时,要根据具体位置和功能特点,选择合适的砌筑方式。

图4 土坯的立砌(a)和裱砌(b)

4.2 土坯墙砌筑工艺

砌筑土坯时,需要在土坯上层涂抹泥浆,然后加盖上层土坯,用力按压后让上下层土坯牢固粘结在一起。在整墙砌筑完毕后,底部土坯承受了来自上部土坯的重力荷载,容易出现泥浆挤出的情况。为了避免此类问题,规定每天砌筑土坯墙的高度控制在1.5m以内。除了避免泥浆挤出外,也可以让泥浆尽快的干燥、硬化,提高墙体的整体稳定性。砌筑土坯墙时,墙角部位因为应力集中,需要采取拉接处理,在一定程度上实现力的分担,避免墙角部位土坯出现压碎的情况。另外,水平泥浆抹平后,厚度应控制在15-20cm,太薄会导致土坯粘结效果不理想,太厚会影响土坯墙体的承重效果。

4.3 夯土墙夯筑

使用“板筑法”完成夯土墙的施工,在夯筑时为了保证墙体的强度,可以借助于专用的木模,如图5 所示。现场施工时,首先将模板放好,并检查两端是否水平,高度差不得超过2mm。然后将土导入模板内部,荡平之后,开始用夯锤进行重击。由于两侧模板阻挡,在夯锤的重力挤压下,模板内的土会变得更加密实,从而达到提高强度的效果。夯击时,按照先边缘后中间的顺序,注意夯锤要均匀覆盖整个面,且夯击遍数在3-5 遍。上层夯击结束后,进行翻面,使底部朝上,再重复上述步骤夯击,使两面的强度均得到提升。

图5 夯土墙专用木模

5 结论

生土住宅作为现阶段乡村常见的住房形式,在设计与施工时,需要重点关注承重墙的设计,并加强施工控制,才能保证生土住宅的结构稳定和居住安全,维护农民群众的生命财产安全。