电针治疗辅助脊柱推拿对特发性脊柱侧弯患者形态学指标、腰背肌力及脊柱功能的影响

2021-03-05张婉董辉

张婉* 董辉

(郑州市骨科医院正骨科,河南 郑州 450000)

特发性脊柱侧弯是临床常见的骨科疾病,多发于青少年以及职业运动员等高强度活动群体,临床主要表现为脊柱两侧不对称、肋骨畸形、生长发育异常,如果不及时干预,将会导致患者身体发育异常,甚至是肺源性心脏病的发生,危害患者生命健康[1]。

经临床大量实验研究分析得出对患者实施特定肌肉干预可以延缓患者病情发展,因此临床对其进行治疗时多以针刺、推拿为主[2]。脊柱推拿是临床干预特发性脊柱侧弯的常用方法,是临床根据患者脊柱伤病、脊柱小关节紊乱的整复而整理的特定整脊手法,在临床治疗中得到广泛应用[3]。但是随着疾病的不断发展,临床认为常规推拿方案已进入平台期,且由于其发挥作用缓慢,需长期干预。电针治疗是通过针刺和电刺激改善患者血液循环状态,为机体脊柱恢复提供足够营养物质,同时可以通过电刺激纠正双侧肌力不平衡状态,进而发挥治疗效果,将其与“分节段式”脊柱推拿联合可能会对特发性脊柱侧弯患者产生积极影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

经我院医院伦理委员会批准后,选取我科2019年7月至2021年3月期间85例特发性脊柱侧弯患者进行研究,采用信封法将患者分为两组。

对照组42例,男25例,女17例;年龄11~18岁,平均年龄15.15±2.08岁;病变部位:腰椎段15例,腰椎结合处16例,下腰椎处11例;CObb角9~21°,平均12.67±3.11°。观察组43例,男24例,女19例;年龄11~17岁,平均年龄15.03±2.13岁;病变部位:腰椎段16例,腰椎结合处15例,下腰椎处12例;CObb角10~20°,平均12.74±3.16°。两组患者一般资料笔记我无统计学意义(P>0.05)具有可比性。

纳入标准:(1)均符合特发性脊柱侧弯诊断标准[4];(2)CObb角≤20°;(3)依从性较高患者;(4)经患者及其家属同意,并签订知情同意书。排除标准:(1)合并其他类型脊柱损伤;(2)患有先天性脊柱损伤或家族遗传性骨科疾病;(3)患有精神疾病或语言沟通障碍者;(4)合并脊柱恶性肿瘤者。

1.2 方法

对照组接受脊柱推拿手法:(1)放松类手法:患者仰卧,在患者脊柱两侧进行㨰法、深度按揉及指拨法,从颈段向骶段操作,两侧分别进行,每个手法各进行两次,共5 min;(2)矫正脊柱侧弯手法:针对不同侧弯节段分别进行推拿治疗,选取侧弯明显处做中心点,经按揉、一指按揉等常规手法推拿10 min,松懈周围局部组织肌肉,然后针对脊柱压痛点和侧凸明显突出旁采用弹拨法进行推拿5 min,重按轻弹,刚中带柔,最后进行按摩加强肌力差的部位5 min。(3)矫正腰椎旋转:医师面对患者一只手置于患者肩部进行背侧按压,另一只前臂置于患者上侧臀部,出现阻力后动力手突然用力,听到“咔嚓”音为成功;(4)矫正骨盆旋转:医师面对患者一次下肢固定患者屈曲下肢,一手固定患者上侧肩部,另一只手掌置于患者靠床侧下肢后上棘用力向腹侧按压,当出现阻力时突然用力,听到“咔嚓”即为成功。

观察组在此基础上增加电针治疗:于患者背部取侧凸顶点之椎体,以顶椎为中心,选择顶椎及上、下各二椎的棘突旁开1.5寸位置周围的10个穴位,对所选穴位周围进行皮肤消毒,消毒后采用1.5寸毫针刺入穴位,深度约为0.5~1.0寸,得气后留针,将同侧第1、4穴位和第2、5穴位为1组,连接电脑随机脉冲治疗仪(SMY-10型),选择随机波通电,观察患者状态,以能忍受且局部抽动为宜。20 min·次-1,3次·周-1。两组均连续治疗2个月。

1.3 观察指标

1.3.1 形态学指标

于干预前后进行全脊柱立体X线检查,对比Cobb角;经Scoliometer脊柱侧凸测量仪测量背部倾斜角、躯干旋转角并进行对比。

1.3.2 腰部活动度

于患者干预前后,采用量角器测量患者腰部活动度,主要包括前屈、后伸活动范围。

1.3.3 椎旁肌肌电活动

于患者干预前后采用肌电记录仪(丹麦DISA1500型)检测椎旁肌肌电活动度,计算凹凸侧平均肌电值(Average EMG value,AEMG)比值。

1.3.4 脊柱功能

于患者干预前后进行视觉模拟评分(Visual analog scale,VAS)和脊柱ODI评分,其中VAS总分10分,分数越高疼痛程度越明显;脊柱ODI总分0~50分,分数越高脊柱功能障碍越明显。

1.4 统计学方法

将本研究中所得数据均导入SPSS25.0软件进行分析,计量资料(形态学指标,腰部活动度、椎旁肌肌电活动,脊柱功能)用(±SD)表示,采用t检验,P<0.05时差异具有统计学意义。

2 结果

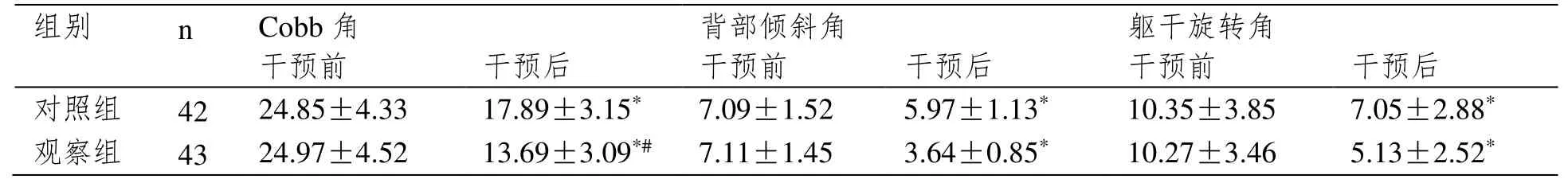

2.1 两组形态学指标比较

干预后,两组Cobb角、背部倾斜角、躯干旋转角水平均较干预前下降,观察组低于对照组,(P<0.05)。详见表1。

表1 两组干预前后形态学指标比较(±SD,°)

表1 两组干预前后形态学指标比较(±SD,°)

注:与同组干预前比较,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05。

?

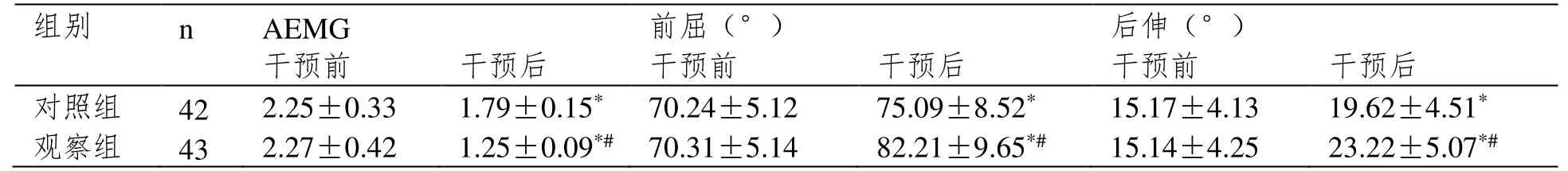

2.2 两组腰部活动度、椎旁肌肌电活动

干预后,观察组的AEMG值水平低于对照组,前屈、后伸活动度高于对照组,(P<0.05)。详见表2。

表2 两组干预前后腰背肌力比较(±SD)

表2 两组干预前后腰背肌力比较(±SD)

注:与同组干预前比较,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05。

?

2.3 两组脊柱功能比较

干预后,两组VAS评分、脊柱ODI评分均较干预前下降,观察组各项脊柱功能评分低于对照组,(P<0.05)。详见表3。

表3 两组干预前后脊柱功能比较(X± SD,分)

3 讨论

目前临床尚未明确特发性脊柱侧弯的发病机制,多认为与生物力学、遗传、骨骼肌肉异常、神经系统异常、生长发育异常等机制有关,严重损害青少年身体发育。临床在进行特发性脊柱侧弯治疗时,常以手术为首选,但是随着临床研究的不断深入,认为手术只适用于Cobb角>45°患者,且对术后侧弯功能恢复无显著影响[5]。目前在祖国医学记载并未特发性脊柱侧弯所对应病名,仅能根据其临床表现将其归属为“骨痹”范畴,认为其存在凸侧肌力不足,凹侧肌肉紧张现象,同时认为其侧弯阶段的凸侧肌肉和韧带被拉长,凹侧变短,导致椎旁肌发育不平衡进而诱发本疾病,故而又将其病理变化归属于经筋疾病。

根据中医“夫手法者,谓以两手安置所伤之筋骨,使仍复于旧也”之理论,常以推拿治疗经筋疾病,认为其为经筋疾病治疗有效之法。脊柱推拿手法是通过推拿对患者脊柱、腰椎、盆骨进行三维平面矫正,改善冠状面侧凸、矢状面曲度、水平面旋转情况,进而降低侧弯角度大小,促进脊柱生理曲度恢复,改善患者临床症状。但是由于推拿手法属于医师对患者进行的被动式功能改善,患者多缺乏主动性,导致康复进程缓慢。电针治疗作为临床常用理疗方式,可以通过电刺激和针刺患者穴位,改善患者脊椎局部组织黏连、血管堵塞现象,进而促进局部组织功能恢复。将其与脊柱推拿联合可能会产生积极影响,本实验将对其展开研究分析。

改善腰背肌力以及形态学指标是临床治疗特发性脊柱侧弯的重要目标,患者腰背肌力Cobb角、背部倾斜角、躯干旋转角水平异常升高是诱发特发性脊柱侧弯的重要因素[7]。本研究中,对照组干预后的Cobb角、背部倾斜角、躯干旋转角、AEMG值水平均较干预前下降,前屈、后伸活动度升高,说明脊柱推拿手法可以改善特发性脊柱侧弯患者躯干不对称状态以及腰背肌力。通过脊柱推拿对患者腰椎神经肌肉失调、姿势异常的纠正,改善患者侧弯状态;同时其根据不同阶段及旋转方向不同进行手法调整,对患者脊柱侧弯进行针对性改善,促进腰背肌力以及形态的恢复。但与观察组比较,在增加电针干预后的形态学指标、腰部活动度、椎旁肌肌电活动均较对照组明显改善,这提示电针治疗辅助脊柱推拿可以更有效治疗特发性脊柱侧弯患者,通过电针对脊柱相关穴位刺激,有效增强局部肌肉活性,进而提高患者肌肉力量,促使形态的改善;同时联合电流刺激,有效帮助患者扩大周围血管,增加血液流通量,改善血液循环状态,修复受损神经组织;此外电针刺激可以松懈周围肌肉痉挛,粘连,进而降低患者疼痛程度,提高对脊柱推拿的依从性[8]。

脊柱功能是评估特发性脊柱侧弯疗效的重要指标。本研究中,对照组干预后的VAS评分、脊柱ODI评分均较干预前下降,说明脊柱推拿手法可以缓解特发性脊柱侧弯患者疼痛,降低脊柱运动障碍。通过推拿手法将腰椎、脊椎旋转、屈曲理论应用融合于治疗之中,促进脊柱筋脉有效疏通,改善脊背血液循环状态,从而牵引凹侧痉挛组织,有效缓解患者疼痛,促进脊柱功能恢复[9];但与观察组比较,观察组干预后的脊柱功能指标变化优于对照组,说明电针治疗辅助脊柱推拿可以更有效改善特发性脊柱侧弯患者的脊柱功能,通过电针刺激以局部取穴为主,远端主穴为辅的取穴方法,有效发挥针刺的抑炎作用,通过增加局部血流量,抑制炎性递质释放并促进炎性物质吸收,进而加强肌肉收缩电反射前抑制,提高肌肉自主代偿协调能力,从而发挥机体免疫调节能力和降痛作用,促进患者脊柱功能恢复;此外,针刺对局部组织新陈代谢的改善,利于关节软骨、受损组织恢复[10]。

综上所述,脊柱推拿手法联合电针治疗可以有效改善特发性脊柱侧弯患者,通过对患者形态指标、腰部活动度、椎旁肌肌电活动的纠正,有效改善脊柱功能。本研究不足之处在于纳入病例较少,且未对患者进行长期随访,还需后期大量研究实验证明。