在工作的管与理中实践,让思维升级

2021-03-04谢芳

谢芳

一、做事能力

中层作为行政中枢,要帮助学校实现发展愿景,将工作落实,把事情做好。作为中层,我一直在扪心自问:我有能力做好吗?

做了中层,有段时间我有深刻的感受:一件很有意义的事情,结果大家都淡然对待。为此我困惑了很久:原本一项非常有意义、有价值的教研活动,为什么花了时间和精力,没能实现预期的效果?是顶层设计出了问题,还是在实施过程中出现纰漏?

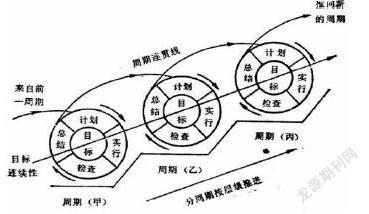

后来我才意识到,要高效地完成一项工作,需要掌握相应的方法和技巧,懂得一定的规律,遵循流程和规范。但长期以来,我并没有建立起很好的做事模型。其实,做事的模型很简单,就是形成一个完整的闭环。这个闭环至少包括“计划—准备—实施—反思/总结—向上汇报/向下反馈—调整/优化”等六个方面。

其中,计划、准备、实施前三个环节,每个环节如有纰漏,都会导致工作达不到预期。但这三个环节往往不会有遗失,最容易被人忽略的是后三个环节。由于没有反思/总结、向上汇报/向下反馈、调整/优化,导致计划、准备、实施过程中出现的问题没有被及时发现,始终无法改进。

后来有朋友告诉我,形成工作闭环这种工作思维,和企业里的“高效PDCA”工作模式如出一辙。“PDCA”即“PLAN(计划)—DO(实施)—CHECK(验证)—ACTION(调整)”,这种工作模式反复调整,不断优化,最终会形成如“飞轮”般向前加速发展的态势,被称之为“飞轮效应”。多年以来,我尽量按照这样的思维来完成工作,收获颇大。

二、设计能力

除了要有做事的能力,作为中层干部还要有设计能力。学校将一个学院交给我,我常常在思考:我能带给学院些什么?我能带给学院老师们些什么?我能带给学院学生们些什么?有位领导说“一个学校的文化是校长文化”,那么一个学院的文化必定是学院的院长文化。于是,就有责任和义务按照学校发展愿景主动思考,创新性地设计学院的工作。所以学院的学科专业建设、师资队伍建设、科研水平提升、新工科建设,教师教学水平提升,学生的学风建設等都需要在掌握规律性的前提下具有设计能力。

这种设计能力有三个阶段:想得清楚、说得明白、写得精彩。卓越的中层应当把撰写当成工作习惯,凡事有方案,凡事有计划,有利于理清思路,积累经验,总结方法,产生效果,留下工作痕迹。一篇质量上乘的方案和规划,一定是把方方面面都写清楚,能让每个阅读者读后可以理解,拿来能用,不需要再解释、说明、补充;要写出质量上乘的方案和规划,除了写,还要学会用结构化的思维去设计。设计不应仅限于教育教学,我在学校的所有工作都是尽量的按照结构化思维进行设计。做中层的日子里,我做的最多的就是设计。各种各样的规划、方案等,在设计的过程中,我逐步培养了结构化思维和设计能力。

三、创新能力

卓越的中层还要有创新能力。工作中常常可以看到这样的现象,有一些工作前年是这样做的,去年是这样做的,今年还是这样做的。也就是说当一个方案确定后,大家容易陷入固定思维,不愿意改变。我的做法是,任何一项工作尽量做到大的方向不变,但小的细节一定要变。

为什么要变?第一,基于问题的解决。学校制订的任何工作规划、课程方案、活动计划等,都不可能是十全十美的。即使再完美的规划,在实施过程中都会出现这样那样的问题。想解决这些问题,就一定要变。第二,基于习惯的变化。长年累月不变的内容,不变的形式,无论学生还是教师都会产生厌倦。一旦缺乏变化,再精彩的安排都将丧失吸引力,效果大打折扣。于是,改变一些小细节,很可能带来大转变。不是推倒重来,不是全面否定,而是调整优化。

四、问题意识

问题意识与创新能力往往是联系在一起的。没有问题意识难有创新,创新往往来源于对问题的思考与解决。当代高校教师未能适应新时代的发展,面临太大的挑战与压力,不是没有问题,而是我们缺少发现问题的能力与水平。如何发现问题呢?我个人认为有以下几个要素。 前提:全面、深入了解和掌握标准。很多时候看不出问题,不是态度问题,也不是能力问题,而是不了解详细流程、评价标准、具体要求等。所以,掌握标准是前提。 核心:全面、深入分析与比对优劣,在具体实施过程中,当我们发现实际做法与预先方案有出入,不要急着否定,而应分析比对两种方案的优劣,选取其中值得借鉴的做法,完善调整到下一次的方案中。分析比对,是发现问题的核心。 关键:全面、深入探究与寻求原委,现实做法与预先方案如果有差异,关键还是要探究产生差异的原因。若是老师的理解有偏差,那么下一次培训或做准备工作时,要把之前没有发现,可能还会产生问题的内容补充进去,查漏补缺。本人认为中层不仅要善于发现问题,还要善于分析并最终解决这个问题。因此,工作中养成了经常问自己“还有没有什么问题”的工作习惯,个人素养才能提升,思维视野才能拓展,创新意识才能萌发,综合能力才能提高。否则,一切都是空谈。

五、协同意识

其一,中层行政只是出台一些规章或要求,而后依照规章或要求进行检查评估,却从来不指导大家,不能帮助大家解决执行制度过程中遇到的问题。其二,布置工作就是下命令,可整个过程不管不问,只等着时间一到,收东西。然后发现,截止日期前,迟迟收不齐,或交上来的东西不合规范。2020年有个热频词,叫“躬身入局”。其实,还有一个词可以与其搭配,叫“挺膺负责”。“躬身入局,挺膺负责”,说的是“行动力”。真正的“行动力”就是深入具体工作场景,和同事、学生在一起,共同解决问题、共同克服困难、共同面对挑战、共同承担责任。中层能发挥的最大效应,就是展示其个人魅力和影响力。

可见,中层领导不仅要具有自我领导力,还应具备对他人的领导力。对他人的领导力,不是自上而下的权威,而是由内到外的影响力。有了行动力,才会有影响力,影响力是领导力的核心。

六、成果意识

卓越中层还要具有成果意识,要为学生、学校,也为自己创造成果。成果是什么?通俗地讲,成果就是自己给自己找事情做出的产物。在成就他人的基础上去成就自己,才是真正的成就自己。为什么要这么说?因为每个人都希望自己变得重要、有价值,但如若不能搞懂个人的成就建立在对他人做出贡献的基础之上,那就太容易走上歧途。对于他人有意义的,才能算是意义……成果通常有两种,一是自己的成果,即反思、总结、写经验。

想要成为卓越的中层,一定要在工作中不断总结,在实践中不断积累,要把工作的经历变成经验。经历与经验只是一字之差,但意义不同。经历是过程,经验是能力;经历是前提,经验是结果;经历可能是被动接受的,但经验一定是自己的主动作为。

所谓的经验不仅仅是你经历了什么,更在于你在经历中沉淀了什么,这种沉淀是对经历过的人事物的思考,運用重构的方法将这些思考形成自己对世界的客观认知。这一认知至少由三个变量组成:是什么?为什么?怎么 做?

简而言之,作为中层,首先须具备全局观念,能察觉常人不易察觉之处,能承担别人不愿承担的责任,具有超强的洞察能力。其次,要在经历中认真思考,主动作为,积极沉淀,如此就可能形成经验。我们必须要用经历来积累经验,若是只有经历,则对个人成长意义不大,也错失了经历带给我们的机遇。

勤奋决定一个人的下限,格局决定一个人的上限。一个人的未来跟胸怀,远见,思维认知有很大的关系,而格局决定了一个人的远见,思维,胸怀,认知。借用曲筱绡的一句经典台词:什么叫做局限,局限就是砍柴的永远觉得皇帝用的是金扁担。一个总是盯着明天看,为明天做准备的人和一个为未来10年,20年做准备的人能一样吗?一个站在山底看脚边蝼蚁的人,和一个站在山顶一览众山小的人能一样吗?不是因为你有雄才大略,谋大事才需要格局,而是因为你有了格局,才具备有作为的可能性。越成熟的人越明白一个道理:人活着不是为了终点,而是品尝人生百态的过程。做一个有格局的人,不一定要成就辉煌跟别人攀比,而是要让自己活得更有质感,更有境界!

总之,卓越中层应该具备的关键能力和思维品质,远远不止以上这6种,还有其他很多能力和意识,比如沟通能力、责任意识、学习意识、课程意识、文化意识、提前意识、档案意识等,但是这些都是需要我们在实践中去培养的。