空间校对与空间注释:作为媒介的手机地图与都市“在地存有”

2021-03-03王金礼谭雪芳

■ 王金礼 谭雪芳

一、引言

新技术和全球网络正使城市在空间尺度上朝着两种截然不同的方向发展:一方面是距离的失效,导致了以“无地方性”(placelessness)为特征的、超流动性的“世界城市(world cities)或“全球城市”(global cities)等巨型城市的出现;另一方面是空间本地化,通过对地理场所进行定位、记录并嵌入日常,对抗移动生活。而基于地理信息系统(geographic information system,GIS)、遥感影像、全球定位系统(global positioning system,GPS)和人工智能等新技术集群的手机地图同时服务于这两个方向——既全球交流又“在地存有”(being-in-place)。

手机地图的最大特点是动态化和可交互。①媒体文化学者马克·图特斯(Marc Tuters)将地图技术的影响概括为两种:一种是注释式的——虚拟地标记世界,另一种是现象学的——追踪主体在世界上的行动。②在手机地图中前者具体化为“空间注释”,即允许用户实时上传轨迹、图片和文字对地点进行“多维叙事”,供其他人稍后检索、再评论或定位,实现关于地点的全球交流;后者则表现为“空间校对”,通过GIS、GPS等动态追踪人们的行动,并对人、地、图三者进行实时“校对”,帮助人们确认“我在哪”。如此一来,人们只要阅读和使用地图,就能建立与都市空间的多重逻辑关系。手机地图已超越了传统地图的空间表征功能,成为人与城市之间互动的“界面”,它以数字地图为基础,融合了定位、导航、社交、娱乐、游戏、支付等于一体的社会实践空间,构建了一个关于城市的复杂信息传播网络,使“Comunication”字源所包含的三种意义——沟通、交通和传播——在其中得以汇聚。③“手机地图”从一个地理学名词成为了传播学的研究对象。

地图(map)一直以来都是地理学的核心议题,社会学、艺术学和建筑学等领域对“地图绘制”(mapping)④研究也有诸多成果。随着移动地图对信息传播的影响日渐突出,传播学近年也有“位置媒介”“地理媒介”等概念的提出,但媒体都市主义研究大多集中在宏观层面,即将手机地图视为既有媒体如社交网站或内容平台的“基础设施”,而不是一个独立研究对象,这无疑忽视了手机地图作为访问和展示本地生活“入口”的重要性,以及它对建构城市感知的潜在影响。本文试图以移动性视角切入,从微观角度分析手机地图中现实空间、表征空间和运动空间等三重空间的互动关系,阐释手机地图如何对交通、沟通、传播等三个广义传播系统进行整合,重新配置人的时空感知,形塑人们在移动性(mobility)社会的“在地存有”。

二、手机地图:传播与交通的再次相遇

地图是空间认知的重要工具,然而随着手机地图越来越多地携带着地方图像(包括地理意义上和媒介意义上的)、地方经验融入我们日常生活,传统的地图定义显然已无法抓住其本质,我们需要对它进行新的概念定义,才能更好地理解它与社会之间的复杂关系。

(一)手机地图的媒介面向

手机地图是一种新媒体吗?答案需回到“传播”与“媒介”的历史脉络中寻找。无论是以英尼斯、麦克卢汉和凯瑞等为主的北美传播观还是以马克思、海耶、马特拉等的马克思主义传播观,都认同最初的“传播”概念中同时包含“信息交流”和“物理交通”的双重含义。⑤19世纪末电报的发明使符号脱离物理传输的限制,“交流”和“交通”的同一性就此终结了,传播研究从此“脱离物质与空间的考量,走向以文本和内容为中心的套路”⑥,报纸、广播和电视等大众媒介走向前台。对大众媒介的现代解读主要有“媒介作为表达或仪式,以及媒介作为传递的双重意涵”⑦;在被理解为大众媒体的地方,还意味着“公共性”,即不仅对所有人开放,而且要深刻影响普遍的社会秩序和社会公共生活。然而,物质性维度的缺失,使大众传播理论在阐释新兴的互联网社会“虚拟/符号与实际/物理之间的沟通与流动”⑧时显得捉襟见肘,近年不少传播学者转向传播物质性、具身性和后人类等的研究,试图恢复“传播物质性和符号性的连接”⑨,戴维·莫利无疑是其中最有影响的一个,他提出超越“媒介中心主义”研究范式,引进社会学的“移动性范式”重新定义传播,把虚拟移动的通信技术网络、物理移动的基础设施与工具都视为移动性媒介,因为它们“影响和建构了社会互动方式以及权力关系”⑩。

从媒介与传播的脉络梳理来看,手机地图最初显然并不是大众传播媒介。它以车载导航的功能服务于“交通”这一物理移动,直至今天它也仍是社交平台、内容网站用于定位的“基础设施”。但背靠GIS、GPS、人工智能和互联网,手机地图不断拓展它的内容维度:一方面显现出超媒体的特性,不仅将地理空间数据的可视化从点、线、色彩扩充至图层、照片、视频等媒介形式,而且提供触屏缩放、语音交互、语义检索等多种模态交互,从根本上改变了人们阅读地图的方式;另一方面它聚合了与地点相关联的内容文本,并进行社会沟通与联系——各社交媒体、旅行、美食平台中基于位置的内容都会被呈现在地图上,更有大量市民的动态标注、现场照片和GPS轨迹等UGC内容,这些被古特柴尔德(M.F.Goodchild)称之为“志愿式地理信息”(Volunteered geographic information,VGI)的内容“不仅仅改变制图实践,它正在更广泛地改变交流”。最重要的是,虽然这些内容都是技术性的、浅层的,但所涵盖的都是公共议题,如打疫苗站点、高峰期堵车点或重大事件中的救助点,影响人们的日常决策。因而,在实践意义上,手机地图可看作是“就社会问题进行建设性对话和互动的媒介”。

(二)手机地图的空间面向

媒介史研究学者斯坎内尔(Paddy Scannell)认为,报纸、广播和电视三者共有的结构特征是“日常性”,即通过三者的相互作用,在当代世界中表达并赋予实质内容的特定时间性。显然,与大众媒介注重时间性维度不同,手机地图无疑更关注“日常性”中的空间维度,重点是空间本地化。

每张地图中都有两种不同的空间:现实空间和表征空间。一直以来人们习惯于“地图是自然的镜子”的说法,这种源于提倡客观理性的科学地理学观念遮蔽了地图与再现对象之间的差异,詹姆斯·康纳(James Corner)言简意赅地用地图的“类比和抽象”这两重特性揭示了地图与现实的这种差异。康纳认为,一方面,地图“直观地类比于实际中的土地情况”,是对世界“真实而客观的测度”,正是借助类比特性,人们才能凭借地图来指导自己在真实大地上寻找地点、选择路线等;另一方面,地图具有“不可避免的抽象特征”,绘制者所采取的框景、比例、方位、投影、命名等各种技术“揭示人眼不可到达的人工化地理”。事实上,地图必须借助抽象才能维持自身的内涵和效用,越详尽逼真反而越多余和无用。“类比和抽象”清晰地揭示了地图两个相对静止的结构空间:一种是被类比的现实空间;二是映射现实的、抽象的表征空间。

手机地图在两个结构空间之上,还叠加了第三种空间:运动空间。众所周知,地图的意义是帮助人们认识自己所处的环境,在纸质地图的时代,用户手持地图具身行走于城市之中,形成关于城市认知的心像空间,现实空间、表征空间、心像空间三重空间边界清晰;而在手机地图中,用户具身行走于城市,身体连续的、定向的空间运动被即时反馈到手机地图APP进行“校准”,最终将现实空间、表征空间以及身体的“运动空间”同一,用户在这种动态统合中形成对城市的空间认知。此时,手机地图不再是一个工具或中介,而是每一个使用者的“环境”。

手机地图的媒介面向和空间面向共同构建了现代都市新型的“人—地”关系,前者涉及信息传播,后者影响人的物理移动。因此,今天我们追问“手机地图是否是一种新媒体”时,倒更像一种追认,毫无疑问它是“已经拥挤的媒体丛林中的一个新的技术物种”,它使分道扬镳已久的“传播”与“交通”再次遭遇,并印证了两者的同源性。

三、“移动性转向”中的新人地关系

手机地图既是交通基础设施,又是信息系统,通过同为空间实践的移动和传播,使人们参与到多种地理尺度中:本地的、区域的和全球的。多元尺度下人与城市的关系已不再是段义孚所说的“人—地”关系,信息传播也无法用传统的媒介中心主义范式来理解,需要将其置于社会和空间关系整体的“移动性转向”(mobility turn)中审视。

(一)人—地关系:栖居与流动

早在上个世纪70年代人文主义地理学者莱尔夫(Edward Relph)、段义孚(Duan Yifu)等人就做了大量“人—地”关系研究,在批判科学实证主义地理学时他们将地理范畴的“地方(place)”发展为一个重要的人文概念。段义孚区分了“空间”和“地方”两个概念,“当一个人的身体感知到环境,感受到束缚感,那就是地方;当一个人的思维摆脱了地方感的约束,这就是空间。”段义孚的“地方”观念强调了人地之间相对稳定和固着的关系,以及丰富的情感,这显然是“对现象学传统中‘地方’思想的忠实传承”,与海德格尔存在现象学所关照的“栖居”内涵非常贴近。海德格尔的地方思想主要体现在晚年的《筑、住、思》中,在海德格尔看来,“栖居”(dwelling)是“终有一死的人在大地上存在的方式”,这样一来,人与地方的关系得到确定,存在成为“扎根于地方的存在”。总之,无论是现象学的“栖居”还是人文地理学的“恋地”都把“地方”视为人之身份与经验的根基之所在,拥有边界的、固定的稳定特征,人与地方之间的互动是静态的、内生的,玛凯(LiisaMalkki)将之称为一种“安栖主义形而上学”(sedentarist metaphysics)。

现代交通、全球化和新媒体技术带来的“时空压缩”使社会移动加速,“固定地方”中“筑居合一”的关系正被铁路、机场、计算机和互联网打破,移动已然是现代社会的“感觉结构”(structure of feeling)。移动带来的“空间”(space)的扩张冲击着“地方”的观念,面临着被哈维(David Harvey)等为代表的马克思主义学者和后现代地理学者所说的“流动地方”“吞并和消灭的危险”,而这正是海德格尔、段义孚等人未曾或不愿谈及的,安栖主义都担心全球化可能会导致地方之间表现出模式化和标准化的局面;然而马克思主义学者主张“流动的地方”泛地方主义倾向“有可能最终带来仍旧是单一的‘独裁的地方’”。“固定的地方”被全球化冲击,“流动的地方”也危机重重,而与此同时,互联网的出现大大增强了移动性的力量,整个社会都处于克雷斯威尔(Tim Cresswell)所说的“移动中”(on the move)。在此背景下,社会科学研究出现了“移动性转向”。

(二)移动性范式:理解“人—地”关系新视角

移动技术、交通智能化、互联网和现代物流正使现代社会的居住形式中包含着多种样式的移动性,社会学家厄里(John Urry)、谢勒尔(Mimi Sheller)、克雷斯威尔和阿迪(Peter Adey)等学者共同开启了社会研究的“移动性转向”,其中厄里被视为这一转向的引领者,他与谢勒尔2006年合作发表《新的移动性范式》(The New Mobilities Paradigm)和期刊《移动性》(Mobilities)的创刊被视为“移动性”研究的标志性事件。厄里与谢勒尔既批评传统安栖主义所推崇的稳定性、固着的地方性,也不赞同诸如德勒兹的游牧性(nomadic)、鲍曼的流动性(liquidity)和哈维的速度学(Dromology)等理论的“宏大叙事”(虽然深受他们的影响),而是主张建立一种由运动和变化驱动的“新的移动性范式”,他们将“物”纳入移动性范畴,“移动”包含了身体的移动、物的传送、想象性旅行、虚拟旅行和电子社交等,并认为正是各类跨越不同距离的移动性,建立并维系着社会关系与社会生活。关于“地方”,移动性范式反对将人与地方二元分立的本体论,认为地方并非一成不变的,而是涉及一个复杂的网络,这个网络包括人(主客)、建筑、物品和机器(私人汽车、公共交通和通信所需的硬件、软件),这个异质网络被“偶然地聚集在一起进行特定的行动”,形成对地方的感知。移动性范式将社会理论和空间理论联结起来,其在阐释“物质转型是如何重塑社会”方面强大的整合力,使其“溢出社会学领域而走向多学科联动”,与人类学、人文地理、文化研究和哲学等学科引发激动人心的对话,戴维·莫利将物质性和移动性纳入以“重新定义传播”,可看作是传播学领域对这一范式的回应,而手机地图则是将传播的物质性与符号性连接的重要应用之一。

四、技术漫游:空间校对与空间注释下的新“在地存有”

本雅明(Walter Benjamin)把19世纪人们在巴黎街头“漫游”看作是人们在调动个人感官感知城市的一种方式,那么在移动性社会中,现代都市人则不仅具身于街道“漫游”,更可凭借手机地图跨越“自己的边界和网络进入几个地方或社区”,进行厄里所说的想象旅行、虚拟旅行、社交式旅行,多种地理尺度地参与移动和传播两个系统,进行“技术漫游”。作为一种移动性媒介,手机地图在“人—地—图”的互动中进行空间校对和空间注释,建构了移动性社会中的“在地存有”新方式。

(一)从表征到操作:被激活的“用户”

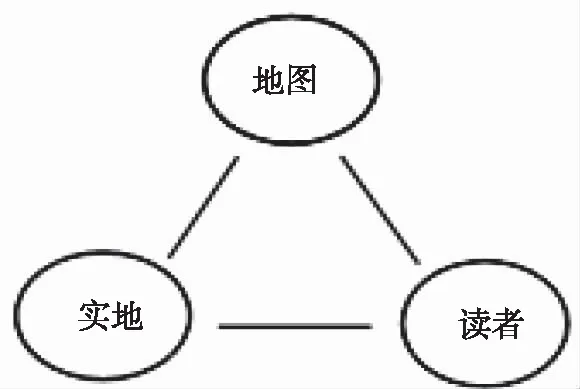

传统地图中的“可操作性”基本与制图者的立场有关。传统地图学三角形(图1)显示了地图中的三条重要关系链:实地—地图、读者—地图、读者—实地,但长期以来地图学研究的重点都在第一链“实地—地图”关系上,即将实地转变为地图的问题,且更多是强调技术与过程,而作为地图的用户(读者)一直游离于地图绘制过程之外。传统制图高度依赖于专门机构,地图被视为生产关于世界“真实精确的知识”,“自上而下”的制度化制图使其有限的可操作性隐藏在表征技术中。地图作为一种介于词语与图像之间的表征技术——“图解”(dagrammatic),克莱默尔(Sybille Krämer)认为它自身具有一种“可操作的象似性”(operative iconicity),19世纪斯诺(John Snow)手绘的霍乱地图,直到今天我们还能感受到这种图形化直观的力量;至于今天各种“深度绘图”,如城市热力图、艺术地图、疫情地图等有着不言而喻的阐释力。人文地理和哲学领域的学者更是从知识—权力视角看到这种“可操作性”的巨大力量,如丹尼斯·伍德(Dennis Wood)的“每个人可以制作地图”、福柯(Michel Foucau.)的“政治技术”、德勒兹(Gilles Deleuze)“抽象的机器”、拉图尔(Georges de La Tour)的“异质网络的生产和维护的积极参与者”等都对此有着深刻阐释。

图1 地图学三角形(Cartohraphic triangle)

随着获取地理空间信息技术的发展,地图学的重心开始转向用户。手机地图将“可操作性”赋权用户(读者),它提供的不是一个成品地图,而是一个“地图可视化环境”,允许用户“自下而上”对地图进行添加、修改、挪用或共享:可以手动设置地图中心、比例、内容、方向,而不再受图纸分割的限制;可在2D、3D地图或卫星地图、实景地图之间切换或叠加访问地理信息;通过语义检索查询任何地点并执行复杂的路径比较分析,甚至可选择“定制声音”导航。韦尔霍夫(N.Verhoeff)将这种“人—图”交互的“可操作性”称为“展演制图(performative cartography)”,它激活了地图学三角形中的另两条关系链:“读者—实地”“读者—地图”,在根本上提升了用户的空间认知能力,也将伍德的“每个人都可以制作地图”这一意识形态批判变为可操作的媒介实践。

(二)空间校对:人—地—图的缝合

对于“我在哪”这个现代人的心灵拷问,手机地图可以从物理层面给出确切回答。与大众媒介的表征不同,地图表征有两种特殊的空间现象:一是定位功能,“地图表征的地点”就是“实际的地点”;二是定向功能,地图映射的是身体矩阵(即以身体为中心的左右定向或旋转方位),而且这“无法用口头描述,只有通过直观的方式才得以显现”。这就是我们常在街头遇见的景象:一个人手握地图,以身体为中心进行“实地—地图”心理校对,但效果具有不确定性,效果取决于主体的判断力;但手机地图提供一个“你在这里”的定位点,让人随时进行“空间校对”,把效果直接锚向“确定”。由于GPS技术支持,这个“定位点”既处于地图空间又处于现实空间,并且还是用户身体的化身:当用户身体运动的时候,这个“定位点”跟随移动并计算路径与轨迹,使“行人本身就刻在地图上”。有了“定位点”,人们可以在现实空间、表征空间和运动空间三重空间中进行即时校准,“技术漫游者”在都市丛林中随时可以确认“我在哪”。

“空间校对”过程还是一个主客体同一的过程。地图学简单知识告诉我们,当三维城市中的街道、社区和商店之间确定性的关系被映射到地图的二维平面时,会形成“一种外部观察者能够把握的鸟瞰视图”,以便人们查验自己的环境整体。手机地图不仅可以360度缩放、旋转鸟瞰视角,像“上帝之眼”般全方位地感知事物和现象的相对位置、尺度、依存关系以及它们的主要变化,视野从大陆到某个国家、一个城市甚至一个街区的顶视图;还可提供“平视”的实景AR视角,模拟人站在搜索点的位置用双眼环顾四周的感觉,以第一人称视角穿梭于街道,通过“运动中的视角”了解自己所处的位置,以1:1的比例与真的生活发生关联,当身体所在的环境细节与地图提供的“期待视野”相重合时,主客体同一会很快建立认同感。

然而我们的问题远不止“我在哪”,还有“我去哪”以及“如何去”。拉图尔将地图形容成一种“不可变的动体”(immutable mobiles),即借助标准化的表征方式将分散的信息组成连贯的整体,服务于特定的整体,并根据用户的使用反馈不断改进。手机地图是由行动者、城市街道、GIS和GPS等技术系统和用户标签等诸多因素构成的关系网络,当用户查找位置、规划路线时,地图与世界之间在某种程度是一致的,地图“所绘制的移动性规定着个人应当如何移动”,即不变的;但当用户身体移动时,“不可动变体”的部分要素随着身体的运动而变化——身体移动产生即时位置数据,上传地图App,程序根据接收到的数据进行“情境计算”(situated computing),从而生成新的路径,进而影响人的移动实践。如果把最终生成的动态地图看成一个“文本”的话,那么“空间校对”的过程就是一个“互文”的过程:其中身体扮演着“传感器”的角色,现实空间、表征空间借助身体传感器的传导而彼此吸收、转化,“轨迹”是现实空间、地图空间和运动空间之间不断“校对”最终趋于协同的结果。在此意义上,“空间校对”是在空间表现里融入了时间和程序维度。

(三)空间注释:日常生活“元叙事”

如果说“空间校对”是手机地图为用户提供关于城市“量”的认知向度,那么“空间注释”则提供了“质”的向度。“空间注释”主要包括两种:一种是主动注释,指网友自发地以文字、图片或视频等表达对实体场所的个人化体验,使手机地图成为一个集体编辑、注释、讨论等空间信息社会化的平台;另一种是被动注释,程序自动记录用户地图使用数据而生成的地图叙事,如个人轨迹、谷歌街景、交通拥堵图、城市热力地图等。这两种注释都是“技术漫游者”具身于城市的个人化体验,在最广泛意义上缝合地图学三角形中的“人—地—图”。

空间注释是无数个到达并体验过的用户对场所的“多声部的解说”,汇聚成日常生活“元内容”。在手机地图上的打卡、评论和标签是主动注释最常见的一种,其内容无所不包:或是对于场所的美食体验、服务评价,或是到达场所交通距离、停车信息,或是个人在场所的际遇,甚至广告信息。这些碎片化的、不连贯的内容,被地图程序以位置为逻辑整合起来,拼贴出关于地点的、有价值的日常生活,用以指引未来想去这个地点的他人。这些“解说”完全不同于社交网络的“去位置化”交流,再次“将我们锚定到世界。”“街景”是较为特殊的一种被动注释,它对“地方认同”和“城市表征”有着重要作用。街景车通过环拍摄影和航拍结合的特殊的方式对某一地点多张拍照,然后合成的连续“街景”视域(street level view),使观者跨越时空障碍介入到某地遥远的体验中,如一位日本网友在父亲去世7年之后,在谷歌地图上看到父亲在街角等母亲回家的镜头;又如2011年世界新闻摄影奖获奖作品《一系列不幸事件》,就是德国艺术家沃尔夫(Michael Wolf)以Google街景记录下来的意外场景制作的,这种图像挪用的策略从侧面反映了街景作为一种城市表征的潜力。从某种意义上来看,空间注释都是一些离散的文本,汇聚起来却是关于“城市图像”的巨型数据库,是多重时间和各种视角拼接成关于城市的“一种元叙事”;并且,这些元叙事具有非常的力量,当关于地点的资讯被持续更新并累积到一定程度时,便能促成地点在地图中的权重变化,使原本“无名”的地点转变成城市空间中具有价值的地点(或场所)。

空间注释大多数时候显得多而杂乱,但在某种程度上反而是更可信的。“从混乱中创造秩序”,这已被维基模式证实,空间注释是由无数志愿者提供的内容,但由于志愿者在确定的位置和场所中放入个人化视角的事实,使得篡改VGI相对困难,因而在某种意义上是更可靠的。手机地图已在城市交通、市政和社会救助等中扮演重要角色,被西尔维亚(de Souza e Silva)等描述为“公共空间的接口”,如2021年7月郑州暴雨事件中高德地图开通互助通道,用户只要点击“积水”图标,就能找到最近的救助点、其他用户的回复和实时援助。而被动的空间注释被转换成城市交通拥堵图、疫情地图等,由于免于个人或群体的有意识阐释,具有很强有力的叙事力,如百度地图与湖北高速交警联动“一键报警”模式,接警员可从地图快速获取报警人的位置信息,有效节约了精准定位和接警、出警的用时,有利于加快事故处理和伤员救治、缓解交通拥堵等。

(四)网络地方性:新“在地存有”

人与地方的不断互动会使人产生一种深切的情感连结,段义孚将这些包含感知、态度和价值观的人地关系称之为地方感,随着移动性社会的到来,地方的独特内质被不断消解,地方感的内涵也发生了变化。手机地图作为一种移动媒介,看似只创造了一种与现实连接的新型关系,却最终使我们的都市存在发生了变化:以往我们基于信任、兴趣或实用性而连接,而现在变成了基于空间接近性而连接。“社会关系空间化”重建了人地关系:一方面物质地理环境远非“死亡”,因为所有的移动性“都包含特定的通常高度嵌入和固定的基础设施的”,并且大多数人生活在地方里,感知到的空间仍是“以地方为基础的空间”。另一方面手机地图在“全球交流”中减弱了地方间的差异性,所有地方都被连接成一个薄薄的网络,新的城市整体感觉就在具身的地方体验和“数据文档的多样性、关系性和可搜索性的基础上涌现出来”。戈登(Eric Gordon)等称这种基于移动与传播的汇聚而产生的城市地方感知为“网络地方性”(Net Locality),如手机地图可以基于赛博空间的地方定位城市物理空间的地方,使街道或商店不再局限于人身的感知视野,而是通过可访问信息网络得到增强,最终是那些去过的人、网络社交媒体和手机地图等构成的行动者网络一起感知了这个场所。

地方意象也是在身体经验和手机地图中介的经验结合之中产生的。一直以来我们对身体感知的理解都建立在亚里士多德所说的五感体验的基础上,但建筑理论家尤哈尼·帕拉斯玛(Juhani Pallasmaa)提醒我们,身体感知应还“包括诸如方位、重量、平衡、稳定、运动、持续、对比、尺度与光感等体验”,这些要素与五感一起“显著地影响人们描述他们置身其中的城市空间”。显然,与传统大众媒体相较,手机地图是少有的提供“体感”的媒介,在空间校对过程中,“定位点”建立身体的方位感、处于环境中的位置感;在导航线路校对中,身体的位置、运动、平衡、尺度都作为要素一一映射到地图中。在“空间校对”中感知城市,在“空间注释”中认知城市,这一过程可以看作是梅洛-庞蒂所说的“我的身体在我看来不但不只是空间的一部分,而且如果我没有身体的话,在我看来也就没有空间”之行动阐释。

五、小结

在满屏的碎片化、不确定的信息中,手机地图是不断统合、给予确定性的媒介。它使物理交通和传播手段在身体移动过程中“相互作用和持续有效”,从而为现代“技术漫游者”在社会空间和地理空间中提供一种詹姆逊(Fredric Jameson)所说的“定向职能”:一方面是开启“再地方化”的力量,成为“本地生活”的重要入口;另一方以广阔的世界互联意识建构地方、区域、国家等各个尺度的“关系空间”(relational space),缝合了城市文化的符号维度和物质维度,通过回答技术漫游者“我在哪”从而回答了“我是谁”的问题。随着地图的精度已经向厘米级跃升,并渗透在无人驾驶、社交网络和现代物流等都市日常生活场景,对电子地图的研究议题应当从“它是什么”向“它还将怎样”进一步拓展。

注释:

① 高俊:《地图学四面体:数字化时代的地图学的诠释》,《测绘学报》,2004年第1期,第10页。

② M.Tuters.,K.Varnelis.BeyondLocativeMedia:GivingShapetotheInternetofThings.Leonardo,vol.39,no.4,2006.p.359.

③ 李金铨:《传播研究的典范与认同》,《书城》,2014年第2期,第52页。

④ Mapping通常指“绘制地图的行为或过程”,社会学、建筑学和艺术等领域都发展了这一概念,翻译成“地图术”“制图术”等,本文更关注电子地图的生成性,故翻译成“地图绘制”,指向其过程性。

⑤⑧ [英]戴维·莫利:《传播与运输:信息、人和商品的流动性》,王鑫译,《新闻记者》,2020年第2期,第74、77页。

⑥ 袁艳:《当地理学家谈论媒介与传播时,他们谈论什么?》,《国际新闻界》,2019年第7期,第162页。

⑦ [丹麦]克劳斯·布鲁恩·延森:《媒介融合:网络传播、大众传播和人际传播的三重维度》,刘君译,复旦大学出版社2012年版,第60页。

⑩ 王鑫:《物质性与流动性:对戴维·莫利传播研究议程扩展与范式转换的考察》,《国际新闻界》,2020年第9期,第161页。