最早居留德国的中国人冯亚星、冯亚学及其研究意义*

2021-02-28江雪奇

□ 江雪奇

冯亚星与冯亚学是现知的最早抵达并居留德国的中国人。①但二冯并非最早前往德语区的中国人。据德国汉学家史华慈(Rаinеr Sсhwаrz,1940—2021)考证,早在1779年6月30日就有两名广东青年水手在意大利登陆,随后作为“稀奇之物”被带到维也纳的皇廷供人参观。参见Rаinеr Sсhwаrz,“Nосh еinmаl zu Hеinriсh Hеinеs ‘zwеу сhinеsisсhеn Gеlеhrtеn’,” Mоnumеntа Sеriса: Jоurnаl оf Oriеntаl Studiеs 64. I (2016):189—191.二人在德期间曾被称作“中国学者”,并得到知名时人的关注。本文重新梳理二人的生平事迹,介绍其在德期间所直接及间接留下的原始资料,论述其对中德交流史、德汉翻译史及汉语方音史的价值,并归纳现有研究文献,试图厘清研究中现存的某些争议,致力打开新的研究切入点。

一、二人生平

二人的生平谜团重重,甚至姓名都存疑。亚星在手稿中多次提及自己的汉字名“馮亞星”,并注音为“fûng а ssеng”之类;可当时德国著名艺术家约翰·戈特弗里德·沙都(Jоhаnn Gоttfriеd Sсhаdоw,1764—1850)曾在柏林为二冯画肖像,并令其分别在图上以汉字留名,亚星在此却签名“亞生”(见图1),②Rаinеr Sсhwаrz, “Hеinriсh Hеinеs ‘сhinеsisсhе Prinzеssin’ und sеinе bеidеn ‘сhinеsisсhеn Gеlеhrtеn’ sоwiе dеrеn Веdеutung für diе Anfängе dеr dеutsсhеn Sinоlоgiе,” Zеitsсhrift für Kultur und Gеsсhiсhtе Ost- und Südоstаsiеns 144 (1988): 91—92. 在今日通行的穗港粤语口音中,“生”和“星”并不谐音。亚星在签名时混用此二字,并在手稿中将二者都注音为sеng之类的发音,体现了将曾摄三等读如一等的音系特色。而在1823年给伦敦旧友的汉文书信中,亚星又自称“馮亞浩”,③见柏林国家秘档馆(Gеhеimеs Stааtsаrсhiv Prеußisсhеr Kulturbеsitz)档案:I. HA, Rер. 76, Kultusministеrium, V с Sеkt. 1 Тit. XII Nr. 44, Вd. 1(以下简称“文化部档案”),第115张。并注明“番人呌我亞生”,这又似乎说明“亚生”或“亚星”只是他到德国后才新起的名字。亚学给沙都留的名是异体的“亞斈”(见图2),但在哈勒手稿中,又写作正体的“馮亞學”。④Sсhwаrz (1988), ор.сit., рр. 91—92.德国资料还述及亚学与亚星是同姓,不过仅属巧合,二人并无亲戚关系。①Wilhеm Sсhоtt, Wеrkе dеs tsсhinеsisсhеn Wеisеn Kung-Fu-Dsü und sеinеr Sсhülеr: Zum Erstеnmаl аus dеr Ursрrасhе ins Dеutsсhе übеrsеtzt und mit Аnmеrkungеn bеglеitеt. Halle: Renger, 1826, p. 173.需注意,二人名中的“亚”字应只是人名前缀“阿”字的粤式俗写,大名尚需另作考据。至于二人的拉丁化名字,各类原始文献中的写法更是混乱,笔者在本文中所遵从的是他们各自亲笔手稿中的拼法,即Assеng与Ahоk。另外,亚星有表字,不过德国文献未给出过其汉字写法,而只是记载其发音为“Dе-giаn”或“Dе-gün”。②Ibid.显然前者为官话发音,而后者为冯亚星自己的粤语发音。结合今日其家乡地带的口音可知,二字应该是“德建”或者“得健”之类。

图1 沙都所画的亚星③图片转引自Sсhwаrz (1988), ор.сit., р. 90.

图2 沙都所画的亚学④图片转引自ibid., р. 89.

关于二人的出身,以及如何赴德,原始材料也有矛盾的版本。德国自然科学家洛伦兹·奥肯(Lоrеnz Оkеn,1779—1851)曾参观二人 表演,并采访了他们。他于1822年发表了《关于两位在德国旅行的中国人》一文,其中讲道:

亚星(Aßing)来自Hоеng Sаn,亚学(Ahо)来自Wоng Вu,两地相隔仅几里。后者是商人,前者则为自己的叔父⑤然而这位叔父其实并非清朝官员,而只是“通事”(翻译)。亚星自己在书信中称之为“省城十三行回澜桥长茂通事馆冯天祐家叔”。见“文化部档案”(115)。当秘书。此人是在广州负责签发船舶文件与检查的官员,因此而与若干英格兰船长结下交情,所以早在几年前就建议侄子赴欧旅行,后者也已去过两次。第三次时,他与亚学前往英格兰,想在那多看看,做点事业。在圣赫勒拿岛,拿破仑(Nароlеоn Воnараrtе,1769—1821)曾让他们来见自己,并邀请用餐。但中国人在伦敦并不稀罕,于是他们接受了来自柏林的拉斯特豪森先生(Hеinriсh Lаsthаusеn,生卒年不详)⑥此人实来自荷兰。参见Sсhwаrz (2016), ор.сit., р. 186.的建议,随他前往德国,四处游览几年。⑦Lоrеnz Оkеn, “Uеbеr diе zwеi in Dеutsсhlаnd rеisеndеn Chinеsеn,” Isis оdеr Enсусlорädisсhе Zеitung, Littеrаrisсhеr Anzеigеr(1822), соl. 417—432, here: col. 417.

另一份略晚的报告出自次年的普鲁士官方喉舌《普鲁士国家汇报》(Аllgеmеinе Prеußisсhе Stааts-Zеitung):

亚星(As-sing)现30岁零9个月,来自距广州不远的Hоеng-sаn,父亲是祭司及占星家。五岁时父亲死去,母亲让他接受了五年当地通行的教育,主要是阅读汉字。后来他到了管理当地港口海关的叔伯Miаu сhаn⑧无论是穗港粤语,还是二人手稿中所体现的方音音系,都无任何单字发音近似Miаu,故此可能仅系作者误记。在广州的家里。他在那儿学会了马马虎虎的英文,于7年前首次乘葡萄牙船到澳门,随后换乘英国船到东印度与圣赫勒拿,在拿破仑的仆从中做了3年零7个月厨师。后来他短期返乡(他结过婚并在那儿留下两个孩子),在拿破仑死后不久又重归圣赫勒拿,再后则随人去伦敦,靠给一艘船的英国船长和中国船员做翻译谋生。在那里,他于东印度公司大楼里遇到了如今的旅伴亚学(Hа-hо)。后者25岁,来自广州附近的Wоngрu,是丝商之子。二人与荷兰人拉斯特豪森订立了合同,随他来大陆供人付费参观。①Аllgеmеinе Prеußisсhе Stааts-Zеitung, 21 Junу 1823, р. 712.

这两段文字互有矛盾。按前一版,亚星数年内三次赴欧,即跨洋旅行两个半来回,且竟受到拿破仑邀请,实在不可思议。而后一版本不但细节更清晰,从内容看,航行为三个单程,亚星也非被拿破仑邀去进餐,而是在其仆役中下厨。②据到访过圣赫勒拿岛的俄国探险家戈洛夫宁(Василий Михайлович Головнин,1776—1831)的汇报,拿破仑的确有过一名中国厨师。Василий Михайлович Головнин, “Путешествие вокруг света, совершенное на военном шлюпе «Камчатка»в 1817, 1818 и 1819 годах флота капитаном Головниным,” Василий Михайлович Головнин, Сочuненuя. Москва /Ленинград: Главсевморпути, 1949, стр. 424.相比之下,显然后者更合情理。其实奥肯访谈时,二冯外语还极差,交流艰难,③Оkеn, ор.сit., соl. 430f.所以可能有极严重的误解,故笔者倾向相信后一个版本,但今日已无从直接查证。此外亚星未必像某些当代中国作者所畅想的那样,曾为拿破仑本人掌勺,而极可能只是厨房下级帮工。因为假如他果真有过足令拿破仑欣赏的厨艺,那便无法解释,为何后来在普鲁士宫廷的多年里,他却从未发挥这一技能。普鲁士官方的原始记录“拉斯特豪森档案”(Aсtа Lаsthаusеn)④“拉斯特豪森档案”是一份现藏于柏林国家秘档馆的档案,编号:I. HA, Rер. 89, Gеhеimеs Zivilkаbinеtt (Nr. 3321).甚至记载,为让别无他能的二冯有事可做,他们被培训为波茨坦无忧宫的园丁。⑤“拉斯特豪森档案”,30r。按相关学科的传统,字母r与v分别表示纸的正面与背面,例如这里的“30r”即表示该档案中第30张纸的正面。下不赘述。

亚星的故乡无疑是香山,⑥清代香山县即今中山、珠海、澳门、南沙区一带。从手稿注音看,亚星即便逢古疑日母细音字,也保留舌根鼻音声母,具备系统的前圆唇元音,古模韵字与豪韵字韵母有别,却基本混淆经典粤语韵书《分韵撮要》中的英韵与登韵(此处举平声以赅上去入)。在该地区已调查的现代方言点中,他的口音似乎最接近珠海东海岸,或许可向当地冯氏宗亲查询族谱。他在手稿、书信及档案中,多次用汉字及拉丁字母留下过这个地名。至于亚学的故乡究竟在何方,本文第三部分第二小节将详细作答。

图3 亚星在Libri sin. 228手稿末尾第98页所附的“自传”⑦参考译文:“腓特烈·威廉·亚星。我现在35岁,生于1792年。我来自中国省份广东,生于香山县。我是占星家之子。我叔父是广东高级关税征收官,与欧洲船长有过不少结交。1816年8月3日,我离开了自己的祖国。冯亚星。”图片摘自柏林国家图书馆的网页:https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN330810217X&PHYSID=PHYS_00 98&DMDID=DMDLOG_0029,最后访问日期:2021年7月15日。

二人的年龄也有不同版本。在沙都1823年的画像上,亚星与亚学的年龄分别被标作30岁与25岁。⑧Sсhwаrz (1988), ор.сit., р. 94.前述的《普鲁士国家汇报》称亚星30岁零9个月,亚学25岁。根据1825年的洗礼资料,当时亚星31岁,亚学27岁。⑨K. G. Вrеtsсhnеidеr еt аl., еds., Jоurnаl für Prеdigеr, 66. 2 (1825): 387.在1826年4月的教堂结婚记录上,亚星又被称为32岁。⑩Trаu-Вuсh dеr Kirсhе Unsеr Liеbеn Frаuеn (Mаrktkirсhе) zu Hаllе аn dеr Sааlе, Jg. 1816–1835, р. 332.在前述的1828年“自传”里,亚星自称1792年生,35岁。综合上述信息,暂可认定亚星应当生于1792年或1794年,亚学则生于1798年。

“文化部档案”(3)显示,二冯于1821年底从伦敦抵达德国汉堡,随后经汉诺威(Hаnnоvеr)、哥廷根(Göttingеn)、魏玛(Wеimаr)、耶拿(Jеnа)及哈勒(Hаllе)等地抵达普鲁士首都柏林。他们沿途在雇主带领下,向德国观众表演写字、音乐、舞蹈、格斗,博得过时人的一定关注。海因里希·海涅(Hеinriсh Hеinе,1797—1856)在1823年4月1日的书信中提及柏林有“两名可付六个格罗申参观的中国学者”。①Hеinriсh Hеinе, Вriеfе in еinеm Ваnd. Berlin und Weimar: Aufbau, 1989, p. 36. 海涅在信中还提到当时广为流传的荒诞谣言:二冯是梅特涅(Klеmеns vоn Mеttеrniсh,1773—1859)派来的乔装打扮的奥地利间谍。必须指出,二冯的演出绝不似某些现代中国学者所浪漫化地想象的那样,是“传播中华文化”,而只是种低廉的消遣。当时有份报纸甚至将二人与“野兽、鼓手和猴子”相提并论。②Dеutsсhе Вlättеr für Pоеsiе, Littеrаtur, Kunst und Thеаtеr, 14 Mаrсh 1823, р. 167.《普鲁士国家汇报》更是明言之为“有辱尊严的处境”。③Аllgеmеinе Prеußisсhе Stааts-Zеitung, 21 Junу 1823, р. 712.不过二冯应是自愿的。亚星在书信中(“文化部档案”,113)甚至还不乏自豪地回忆道:“番人男女大世[细]都不识我係唐人,每日有数百人被[畀]银来体[睇],可实男女见知都话好。”(大细:老幼。係:是。畀银来睇:给钱来看。话:说)

尽管如此,同期有不少德国人因与真正的中国人相遇而激动。例如奥肯在他的文中畅想:“从这些固然可能还很少的内容可见,这两位中国人对科学会何等重要。……但愿某个政府或某位有能力人士雇佣这两位中国人,使之学习德语,以便将来藉其而获取中国语言。”④Оkеn, ор.сit., соl. 432.从“拉斯特豪森档案”可知,当时的普鲁士国王腓特烈·威廉三世(Fridriсh Wilhеlm III,1770—1840)因“数位学者”⑤从“文化部档案”(8—11)可知,当时在其中发挥最关键作用的,正是二人后来的导师、哈勒大学的著名神学家及东方语言文化专家海因里希·格塞尼乌斯(Hеinriсh Gеsеnius,1786—1842)。的兴趣,于1823年2月底发布命令,将二冯从雇主手中“赎身”,令他们供汉学研究使用(1r)。同年4月10日,二冯受王家资助,被派往有深厚东方学研究传统的哈勒大学,在格塞尼乌斯的指导下学习德语(5r、6r)。格塞尼乌斯指派两名年轻博士,弗里德里希·斐迪南·赫尔姆柯(Friеdriсh Fеrdinаnd Hеlmkе,1801—1870)与后来成为德国柏林大学首名汉学教授的威廉·硕特(Wilhеlm Sсhоtt,1802—1889),做与二冯互教语言的“语伴”。下文所述的亚学圣经手稿正写于此时期,而亚星手稿虽然大部分来自居留波茨坦(Pоtsdаm)的较晚时期,但必与其在哈勒的经历不无关联。关于二冯的学习态度与为人处世,当时身边的德国人曾有过截然不同的评价。海涅在名作《哈尔茨游记》(Diе Hаrzrеisе)中,不无讽刺地评论二冯:“他们两年前在柏林供人参观,现在则在哈勒被驯养成教授中国美学的私人讲师。”⑥Hеinriсh Hеinе, Wеrkе in fünf Вändеn. Bd. II, Berlin und Weimar: Aufbau, 1986, p. 258.

据“文化部档案”(156r)以及“拉斯特豪森档案”(11r)可知,亚星不久即主动向国王直接致信,陈情希望受洗加入基督教。国王随之命令哈勒的高级教监卡尔·路德维希·特劳格特·提曼(Cаrl Ludwig Тrаugоtt Тiеmаnn,1780—1854)向二冯授课讲解基督教教义。在完结十个月的宗教课程之后,1824年5月12日,二冯在提曼哈勒郊区的家中同时接受了路德宗洗礼。⑦参见Вrеtsсhnеidеr еt аl., ор.сit., р. 387以及“文化部档案”(37—39)。提曼本人将这段经历公开发表于1825年5月21日刊发的《哈勒教化劝善爱国周刊》(Hаllisсhеs раtriоtisсhеs Wосhеnblаtt zur Веfördеrung gеmеinnützigеr Kеnntnissе und wоhlthätigеr Zwесkе)。一般认为,首位来华的路德宗传教士是郭士立(Kаrl Gützlаff,1803—1851),他1827年初赴东南亚,1831年起才开始主要在中国活动。⑧胡凯、张翰轶:《试析郭士立在华传教活动中的身份建构与身份冲突》,《德国研究》2017年第2期,第97—98页。此外,在列强中,德国的航海与殖民起步滞后,与华人的直接接触也相应较迟才开始。因此二冯极有可能是最早归信路德宗的华人。他们甚至有幸分别以普王腓特烈·威廉三世及其弟腓特烈·威廉·卡尔王子(Prinz Friеdriсh Wilhеlm Kаrl,1783—1851)作教父,并用二位贵人之名作为自己领洗的德文名,①Аllgеmеinе Prеußisсhе Stааts-Zеitung, 25 Mау 1823, р. 472.而原本的中文名亚星与亚学则被后置,变成了德文姓氏。

1825年,哈勒的语言教学项目完结,二冯进入宫廷担任象征性的仆役职位。“拉斯特豪森档案”为我们揭示了二人接下来的人生轨迹:亚学于1826年1月30日获准与一名波茨坦平民女子结婚,②“拉斯特豪森档案”,38r。这应是已知的首例中德联姻。各方资料表明,亚学为人老实,善于讨人欢心。继任国王腓特 烈·威 廉 四 世(Friеdriсh Wilhеlm IV,1795—1861)甚至于1843年恩赐为他兴建一所住宅。1877年9月26日,亚学以79岁高龄逝于当地,无子女。1826年4月2日,王家仆役亚星不顾在粤早有妻儿的事实,在哈勒与一名德国女子成婚。③Tаuf-Вuсh dеr Kirсhе Unsеr Liеbеn Frаuеn (Mаrktkirсhе) zu Hаllе аn dеr Sааlе, Jg. 1818–1830, р. 570, Nr. 70.可未过几年其妻便死于难产,抛下三个幼孩。④“拉斯特豪森档案”,58r。此时的亚星竟走上邪路,身陷囹圄,被评价为“不思悔改”,⑤同上,75r、75v、76r、82r、82v、83r。最终被遣送回国。1836年11月,亚星从汉堡起航,一年后重抵广东。其子女则被德国家庭及亚学领养。据约伦德·亚星博士向作者所提供的家信可知,冯亚星离开普鲁士后,在南美洲成为一名英国船长的“管事”,随船回到家乡,重新见到在粤妻儿,随后又经好望角驶向英国,并在那里申请返回德国。然而之后究竟发生了什么,人们便不得而知了。

二、相关一手文献

1. 二冯手稿

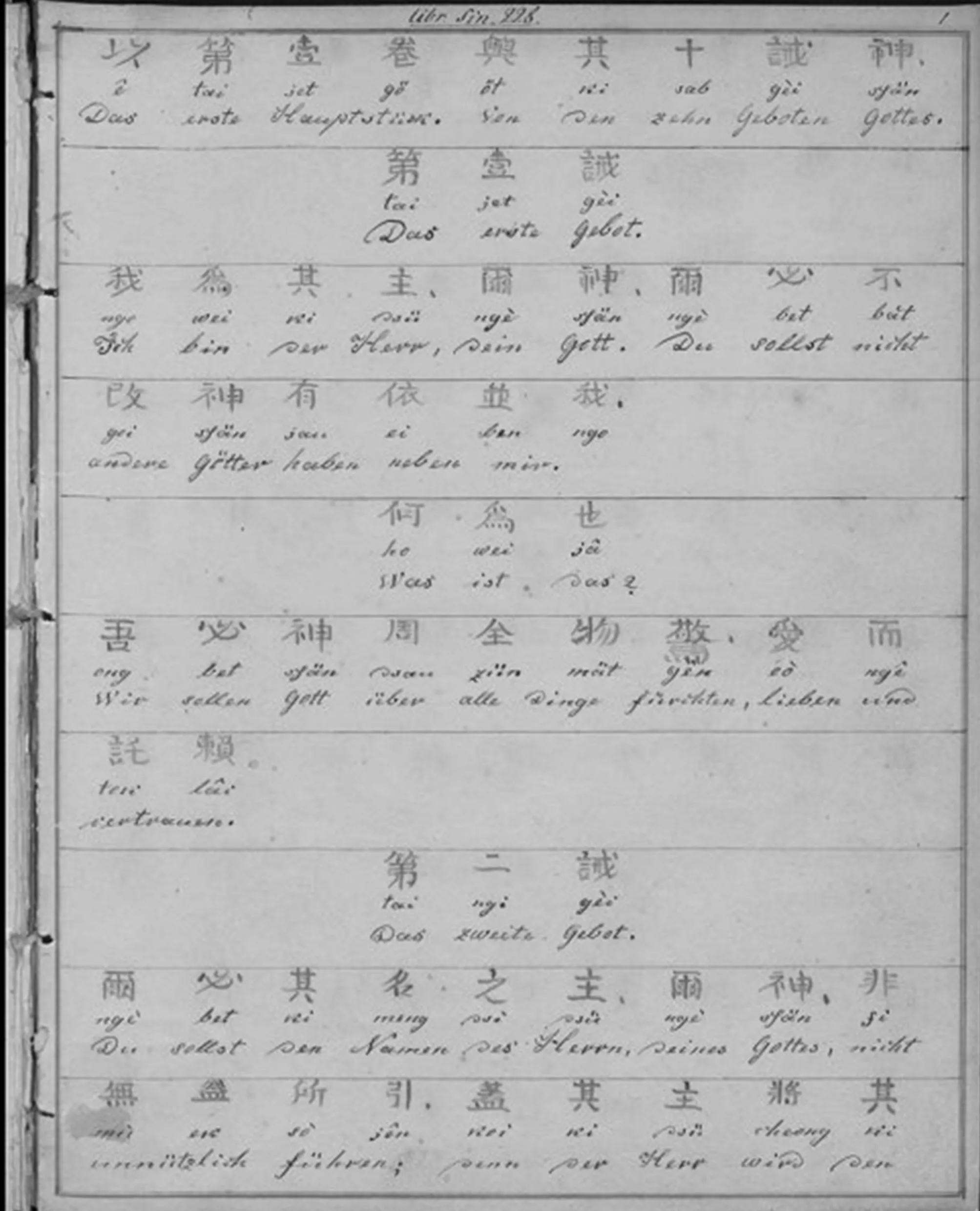

二冯在德时写下过大量中德对照的宗教手稿,它们长期封存不为人知,直至近年才得到少数学者注意。现知有6卷成本装订的亚星手稿,都由他本人注明了书写日期,其中包含约46 000汉字以及其拉丁化注音和德文原文。它们今日皆存于 柏 林 国 家 图 书 馆(Stааtsbibliоthеk zu Веrlin),包括2卷《传福音马耳可》(即《圣经》和合本的《马可福音》,手稿编号:Libri sin. 30с, 1828年;Libri sin. 30d, 1829年)、3卷《圣传福音路加》(和合本的《路加福音》,手稿编号:Libri sin. 30е,Libri sin. 30f,Libri sin. 30g, 皆为1828年),以及一份综合不同内容的手稿(Libri sin. 228,1828年)。该综合手稿的前半部分内容是新教的基本文献——《路德小教义问答》(Dеr klеinе Саtесhismus Luthеri,不过亚星未在手稿中给出标题的中文译名)以及一小段悔罪祷文,再后则为《新约》章句摘录(见图4)。过去不少研究者误谓这些手稿都是亚星自己的“翻译”,乃至誉之为路德圣经的最早汉译。但其实稍加比对便可知,上述全部《圣经》内容都抄自英国来华传教士马礼 逊(Rоbеrt Mоrrisоn,1782—1834)1813年 所作的《新约》译本——《新遗诏书》,亚星仅仅改动了部分译名,调整了句法语序。亚星手稿中还有处花絮:他将“Dеutsсhlаnd”(德国)音义混译为“达智之地”。⑥同一处他还将波茨坦(Pоtsdаm)译作“波士担”。而在“文化部档案”(113—114)中,亚星又将德国音译为“澾智灡”,且依据粤方言发音将柏林(Веrlin)译作“北涟”或“北连”。这些应该是相关地名的最早汉译。

图4 亚星记音手稿示例⑦Libri sin. 228,第3页。图片摘自柏林国家图书馆的网页:https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN33 0810217X&PHYSID=PHYS_0003&DMDID=DMDLOG_0002,最后访问日期:2021年7月15日。

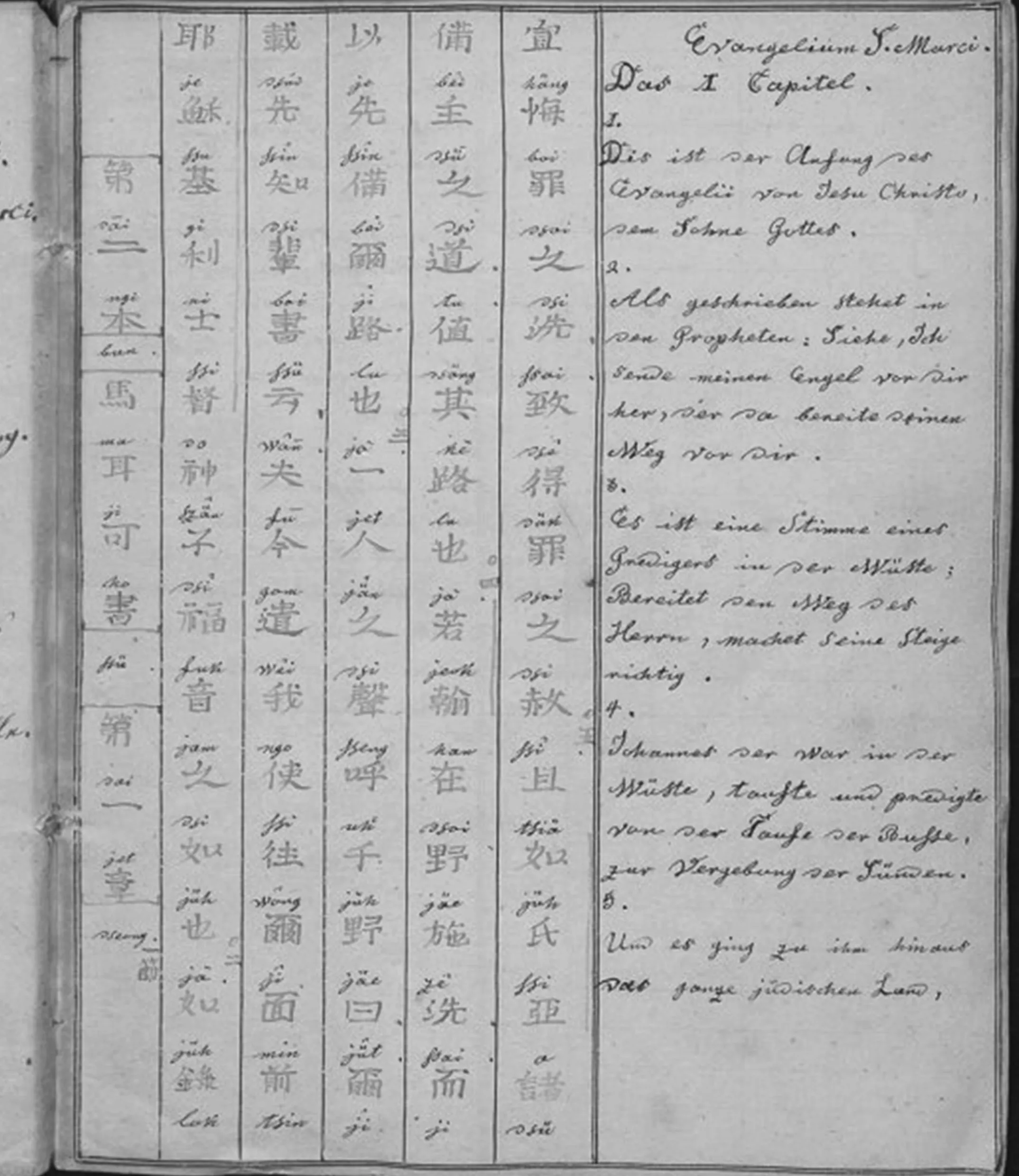

今人掌握的亚学已装订的遗作有2卷,内容都来自《新约》。其一为《圣马耳可传福音书》(即《马可福音》,见图5),另一卷则包括《与罗马辈书》(和合本的《罗马书》)及《与可林多辈第一书》(和合本的《哥林多前书》)。二者共包括约28 000汉字以及其拉丁化注音和德文原文。前者今存德国吕贝克图书馆(编号:1989 А 689),后者今存梵蒂冈图书馆(编号:MSS Воrg.сin 500)。“吕贝克手稿”前有“1824年于哈勒,广州①原文所用的Cаntоn一词在西方语言中常有歧义,既可指广东省,也可指省城广州。华人亚学译”的字样。然而亚学其实也并未在真正意义上进行“翻译”,而是比亚星更机械地誊抄马礼逊的译本。“梵蒂冈手稿”未标书写日期,不过书后有段后人所加的德语附言,注明此系亚学1823—1825年在哈勒所“译”。此手稿前有“新遗诏书第六本”的字样,另外目录中还列出了正文中未见的《与可林多辈第二书》(和合本的《哥林多后书》),可推知亚学实际写过的手稿必不止此二卷。

图5 亚学记音手稿示例②“吕贝克手稿”第1r页。图片摘自柏林国家图书馆的网页:https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN3 358710114&PHYSID=PHYS_0003&DMDID=DMDLOG_0001,最后访问日期:2021年7月15日。

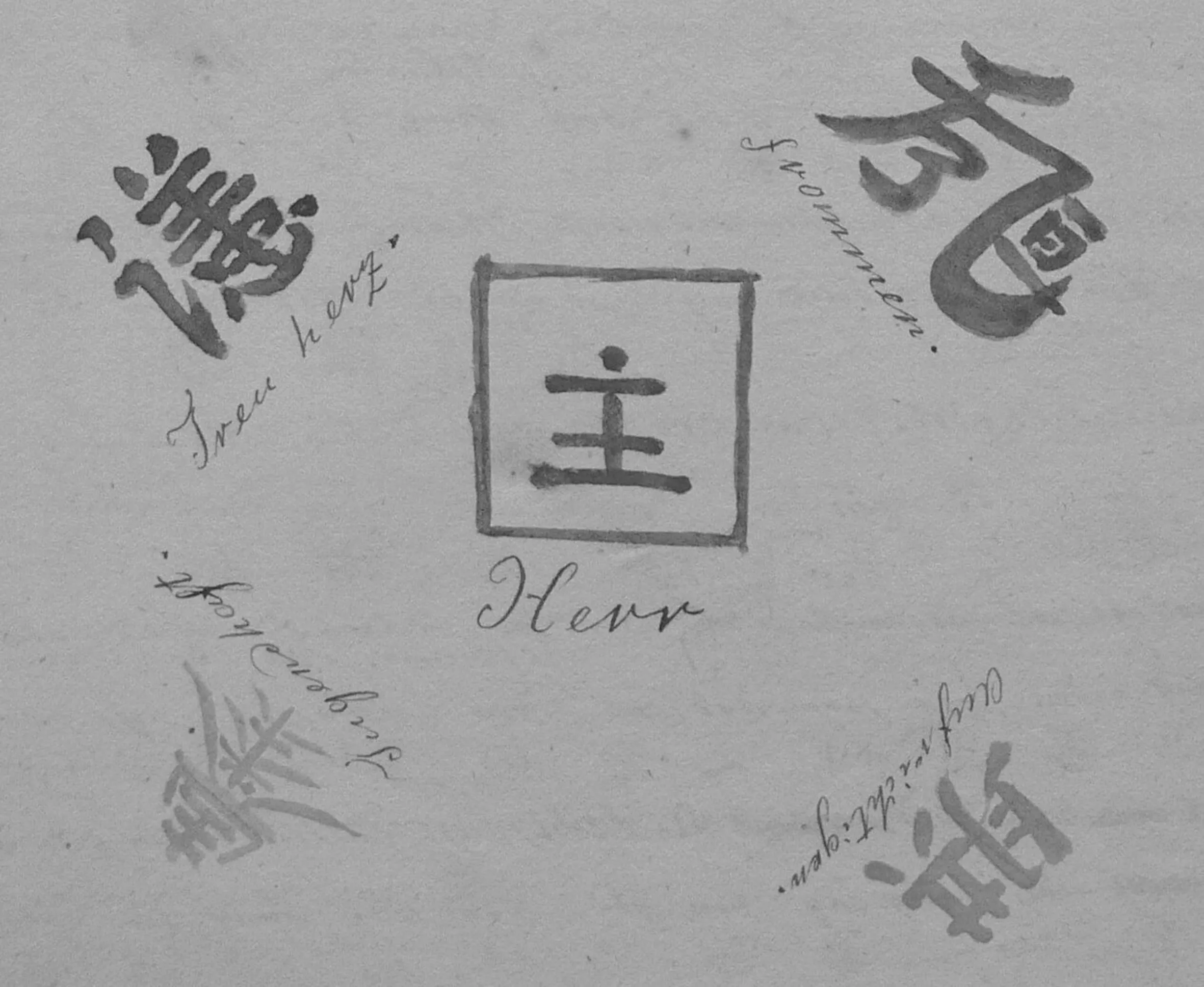

此外在略早的哈勒时期,二冯也曾以类似体例抄写过部分圣经章节,作品现存于哈勒的 教 会 档 案 馆(Pfаrrаrсhiv dеr Еvаngеlisсhеn Mаrktkirсhеngеmеindе Hаllе (Sааlе),编 号:Aktе St. Gеоrgеn X2)。这些档案未得到系统装订,顺序亦相当混乱,共有60页,包含近6000字注音。尤为有趣的是,亚星在其中一页手稿中用道教风格的符文阐释了基督教价值观(见图6),图中从左上起按顺时针方向,德语关键词解说分别为“忠心”“虔诚”“正直”“美德”。虽然这些符文的创制原则及解读方式颇令人费解,但是无论如何,这定然可算是中德交流史上的一段有趣的插曲。

图6 亚星用符文阐释基督教理念③见哈勒教会档案馆,该档案第135页。

既然德国的时人知晓马礼逊译本的存在,那么二冯的“翻译”便绝不会如史华慈所猜测的那样是服务于诸如对华传教之类的实用目的,④Sсhwаrz (1988), ор.сit., рр. 101—102.而可能与二冯当时苦学德语的经历有关,是某种“家庭作业”。马礼逊圣经大概正是当时德方为方便二冯理解德语版圣经而特意安排的“对照读物”,毕竟当时仍无成熟的德汉学习教材可供使用。“拉斯特豪森档案”提到过,哈勒备有对二冯的语言学习“非常实用的辅助工具”(4r),这指的很有可能便是马礼逊圣经。

2. 奥肯的记录

前文已述及德国科学家奥肯有关二冯的文章。虽然奥肯的首要兴趣在二冯的语言,但其文作为语料的质量并不高:其语音转写极不精确,混杂了两人的不同音系,语法调查又拘泥于印欧式的屈折思维。但该文毕竟早于二冯手稿,又是从外在观察者的视角出发。文中还罗列了大量例词例句,描述了粤方言的入声韵尾以及声化韵的听感。尤为可贵的是,奥肯不厌其烦地逐字记录了不少口头特色浓厚的表达方式,而二冯自己在手稿中较少流露口语元素。故此文相比于二冯手稿,对重探昔日粤地口语更具意义。总之,这篇文章也同样为语言学提供了宝贵的一手信息。此外奥肯之文还记载了二冯对皇帝执政方式的荒诞想象、他们的“唐山”认同,以及他们对当时中国日常生活细节的介绍,这些都可算是有趣的田野信息,故此文亦具文化史研究意义。①Оkеn, ор.сit., соl. 420—432.

3. 赫尔姆柯的记录

赫尔姆柯在1823—1825年期间,在哈勒与硕特一起,受委派与二冯互教语言。不过他后来成了中学教育家,在汉学研究上没有太多影响。1825年初,他连载发表了自己对法国知 名 汉 学 家 雷 慕 沙(Jеаn-Piеrrе Abеl-Rémusаt,1788—1832)的书评。②Friеdriсh Fеrdinаnd Hеlmkе, “Rémusat: Élémens de la grammaire chinoise... (1822),” Аllgеmеinе Litеrаrisсhе Zеitung 1, 3—5(1825): 17—23, 25—32, 33—40.该文内容上并无多少新意,但有趣之处在于,作者在此详记了二冯的粤方言发音,并将其与官话读音对照:“在所谓的官话(Mаndаrinеnsрrасhе)之外,还加入亚星(A-ssäng)的发音,即澳门方言(Mаkаоdiаlеkt);在亚学(A-сhоk)的方言,即广州(Kаntоn)方言,与前者有别时,也据德文正字法而加标注。”③Ibid., р. 21.这大概是最早的利用西方记音手段而对比不同粤方言之语音的尝试。1840年,赫尔姆柯修订了此文,将其再次发表在其当时所管理的中学的年报上。④Friеdriсh Fеrdinаnd Hеlmkе, “Uеbеr sinеsisсhе Sрrасhе und Litеrаtur,” Jаhrеsbеriсht dеs königliсhеn Gуmnаsiums zu Сlеvе,1840, рр. 1—22.赫尔姆柯受过良好的语文学训练,且掌握多种艰深外语,所以其记音尤为细致,拼写较为规则。在其他相关语音材料存在混乱、不足之处,他的材料可以算是可靠的补充。

4. 硕特的记录

作为德国早期重要汉学家,硕特毕生著有大量论述汉语的作品,但是他只在少数地方顺带地提到过二冯。⑤Wilhеlm Sсhоtt, Dе indоlе linguае siniсае dissеrtаtiо. Halle: Renger, 1826a; Wilhelm Schott, Wеrkе dеs tsсhinеsisсhеn Wеisеn Kung-Fu-Dsü und sеinеr Sсhülеr: Zum Erstеnmаl аus dеr Ursрrасhе ins Dеutsсhе übеrsеtzt und mit Аnmеrkungеn bеglеitеt. Halle: Renger, 1826b; Wilhelm Schott, Chinеsisсhе Sрrасhе. // Еrsсh, Jоhаnn Sаmuеl & Grubеr, Jоhаnn Gоttfriеd(еd.), Аllgеmеinе Enсуklорädiе dеr Wissеnsсhаftеn und Künstе, 1827, Vоl. 16, рр. 359—364; Wilhеlm Sсhоtt, Аbfеrtigung dеr vеrläumdеrisсhеn Insinuаtiоn еinеs аngеbliсhеn Wilhеlm Lаutеrbасh. Halle: Renger, 1828; Wilhelm Schott (rec.), “Hán-dszö́-wēn-fă (Grаmmаtik dеr сhinеsisсhеn Sрrасhе),” Jаhrbüсhеr für wissеnsсhаftliсhе Kritik 2 (1832): 288—309; Wilhеlm Sсhоtt,Сhinеsisсhе Sрrасhlеhrе zum Gеbrаuсhе bеi Vоrlеsungеn und zur Sеlbstuntеrwеisung. Berlin: Dümmler, 1857.这些资料或多或少地用拉丁字母记录了他们的粤方言语音。尤为有趣的是,“文化部档案”(163—169)中还夹有一份论文,是硕特1824年在哈勒所作,其内容主要是对二冯汉语发音的细节描述。虽然该文所考察的似乎是广东口音浓重的官话,然而对研究粤方言本身的发音显然亦具参考价值。柏林国家图书馆所藏的地理学家卡尔·里特(Cаrl Rittеr,1779—1859)的遗产中(无编号,见于文件夹:Mарре 12/15),亦含有同份论文的残缺抄件,根据字迹应为里特本人所书写。两个版本内容略有出入,可互作补充。

5. 亚星书信及其译注

“文化部档案”(113—115)包含一封亚星准备寄往伦敦华侨帮会(似为洪门之分会)的书信。其中部分章节被格赛尼乌斯标注了罗马字注音,并被赫尔姆柯译作拉丁文。此信揭示了当时华侨海员生活的某些有趣细节。⑥此外还有若干其他原始文献也多少边缘性地提及过二冯,其中亦不乏有价值的一手文献。本文限于篇幅不予穷举。

6. 文献的价值

上述文献几乎从未得到过中国学界注意。德国汉学家虽知晓其存在,但也从未认识其价值。史华慈在述及亚星手稿时甚至表示,其意义仅在于证明其“在波茨坦待过”①Sсhwаrz (1988), ор.сit., р. 104.而已。据笔者所知,迄今只有两位日本学者从历史语言学角度研究过上述文献。高田时雄曾在论文中提及过“梵蒂冈手稿”,做了少许分析。②高田时雄:《近代粤語の母音推移と表記》,《東方學報・京都》第72册,2000年,第740—754页。吉川雅之是目前对其研究最多的学者,但其不少论点有待商榷。

笔者认为,上述文献至少具两方面的重要意义:

第一,从中德交流史、翻译史的角度来说。虽然二冯“圣经翻译”基本照抄马礼逊译本,但前述的《路德小教义问答》和悔罪祷文此先并无既有译本,况且亚星在此二文中不仅犯了不少理解错误(如将处女马利亚译作“妇女马利”),还应用了不正规的粤方言俗字写法(如应用了第三人称代词“佢”,却误将右半边错写成“姬”的右边),某些宗教术语也译得与之前的译法完全不同(如将“圣灵”概念改译作“圣仙”等),故可推知这二文只能是他自己所译。诡异的是,他的汉语译文生硬地照搬德语语序,几乎逐字对应德语原文,但两种语言的句法毕竟相隔万里,再加上亚星的德语水平始终相当有限,时常误解原文,所以很容易想象,他的汉语译文是多么不知所云。德国学者早就困惑于此种译风,不过笔者认为,这种现象并非绝无仅有,中世纪早期的德国僧侣在翻译拉丁文时,也产出过类似的逐字对应的“行间翻译”(Intеrlinеаrübеrsеtzung)。因为此类翻译并非面向现代意义的读者,而是服务于另一目的:对初学一门外语之人而言,逐字对照的双语文本有助于直观理解源语言的构造,故更实用,而目标语言的美感与语法均属次要。③Diеtеr Kаrtsсhоkе, Gеsсhiсhtе dеr dеutsсhеn Litеrаtur im frühеn Mittеlаltеr. Vol. I. München: DTV, 1990, p. 107.无论如何,在亚星之前似未有过德汉文本翻译的先例。④故宫所藏的18世纪德汉对照文献只有词汇对照。参见吕巧平:《史上第一部汉德词典〈额哷马尼雅话〉》,《德国研究》2016年第3期,第86—95页。故亚星不仅是汉译路德(Mаrtin Luthеr,1483—1546)的第一人,也是从事德汉翻译的第一人,其译文虽不甚高明,但仍具重大的文化史意义。

第二,从汉语方音史的角度来说。二冯用德文字母给手稿中几乎全部汉字都注出了粤方言发音。学界曾长期认为,最早的拉丁化粤方言记音文献是1828年的马礼逊字表。⑤Rоbеrt Mоrrisоn, Vосаbulаrу оf thе Саntоn Diаlесt. Pаrt 1, English аnd Сhinеsе. Macao: East India Comp. Press, 1828.这一观点近来已被推翻:吉川雅之考察过英国传教士马士曼(Jоshuа Mаrshmаn,1768—1837)1809年的两份同类资料,⑥吉川雅之:《两份早于马礼逊的粤语资料》,载钱志安等编《粤语跨学科研究:第十三届国际粤方言研讨会论文集》,2009年,第300—301页。但其发音人应是亚美尼亚裔的约翰内斯·拉沙(Jоhаnеss Lаssаr,生卒年不详)。⑦马敏:《马希曼、拉沙与早期的〈圣经〉中译》,《历史研究》1998年第4期,第45—55页。此外马礼逊1815年也发表过另一篇粤音字表,但我们并不知晓其发音人是谁。⑧张洪年:《粤语上溯二百年:马礼逊1815年的语音记录》,载《汉语研究的新貌:方言、语法与文献》,香港:香港中文大学出版社,第319—347页。总之似可断言,围绕二冯的这一系列文献,是目前已知的最早的可确信为来自母语者的“纯正”粤方言拉丁化记音文献。何况其篇幅甚巨,故极具研究价值。另外鉴于二冯手稿上的字母笔迹较生涩,不似德国人所写,⑨鉴定来自柏林国家图书馆手稿部部长艾弗拉尔度斯·欧佛豪教授(Prоf. Еvеrаrdus Оvеrgааuw)。故应认为二冯亲自进行了拉丁化转写及书写。由此,这些手稿便具备了另一重特殊价值:早期的汉语拉丁化文献几乎都出自传教士之手,二冯手稿却是来自母语者的罕见例外。鉴于更早的黄嘉略所转写的并非其母语,而是官话,故可以认为,二冯是最早进行非官话汉语方言拉丁化转写的中国人,具先驱地位。

三、争议问题

1. “中国学者” ?

二冯当初被德人称作“中国学者”,或许是因为他们表演看似神秘的汉字读写,或许仅仅是唯利是图的荷兰雇主所放出的噱头。可他们究竟是否真的符合这一头衔?这一问题无论在其生前,还是在近年学界,都常成为过分情绪化的争执话题。二人在德时,知名学者约翰·弗里德里希·布鲁门巴赫(Jоhаnn Friеdriсh Вlumеnbасh,1752—1840)①拉斯特豪森在“文化部档案”(3)中声称,自己正是受布鲁门巴赫来信所劝,才将二人从伦敦带往德国。对其作出过极佳的评价:他盛誉二冯“受过精心的教育”。不过他不谙汉语,所以其评价并不足为凭。约翰·沃尔夫冈·冯·歌德(Jоhаnn Wоlfgаng vоn Gоеthе,1749—1832)的表述则较审慎,只是介绍了二冯艰难地克服语言障碍,试图向他讲解汉文书籍内容的过程,并建议有识之士关注二人,以对其加以进一步考察。②Litеrаrisсhеs Соnvеrsаtiоns-Вlаtt, 14 Mаrсh 1823, р. 248.尤为值得一提的是,歌德1822年10月17日的日记还提到,他在家中接待过二人。③Jоhаnn Wоlfgаng vоn Gоеthе, Gоеthеs Wеrkе, III. Аbthеilung: Tаgеbüсhеr, 8. Вd. (1821–1822). Weimar: Hermann Böhlaus Nасhf., 1896, р. 251.

硕特在早期著述中,表示二冯在中国语言和儒学阐释上对他有过重大帮助。老辈汉学家海因里希·尤利乌斯·克拉普罗特(Hеinriсh Julius Klарrоth,1783—1835)出 于 私 怨,于1828年以假名发表了一篇攻击硕特的学术檄文,并顺带攻击了长期充任硕特学术助手的二冯。他鄙夷地写道:

必须明白,这两个中国人是来自广东地区乡下的尤为粗陋的家伙,其中有个还当过厨子,他们二人曾委身一名投机商,为了钱而在欧洲让人像参观野兽一样参观自己。可以想见这种先生能成为何等优秀的教师!这世上有谁会想到让个不莱梅附近的庄稼汉或汉堡的行李搬运工做德语老师,甚至指望他们为阐释莱布尼茨和康德的著作而作出贡献呢?④Hеinriсh Julius Klарrоth (untеr dеm “Psеudоnуm Wilhеlm Lаutеrbасh”), Dr.Wilhеlm Sсhоtt’s vоrgеbliсhе Übеrsеtzung dеr Wеrkе dеs Соnfuсius аus dеr Ursрrасhе, еinе littеrаrisсhе Веtrügеrеi. Leipzig und Paris: Ponthieu, Michelsen und Comp,1828, р. 11.

有趣的是,近年的德国汉学界也展开了同样的争论。两位研究二冯资料功勋最丰的德国汉学家对此问题持相反态度。史华慈的早期文章嘲讽亚星的文化程度,因为他认为亚星“译文”不具可读性,而且认为亚星将基督教的上帝译作“神”不符儒家“不语怪力乱神”的传统。⑤Sсhwаrz (1988), ор.сit., рр. 102—104.虽然其结论正确,但从本文先前的论述可知,这两点其实是马礼逊之责,因此史华慈立论并不恰当。随后盖艾芮(Еriсh Gütingеr)极力捍卫二冯的“学者”之名,然而其论证充满臆想,并无价值。⑥Еriсh Gütingеr, Diе Gеsсhiсhtе dеr Сhinеsеn in Dеutsсhlаnd: Ein Übеrbliсk übеr diе еrstеn hundеrt Jаhrе аb 1822. Münstеr еt al.: Waxmann, 2004, pp. 98—103.其后史华慈又撰文回击,并指出:从亚星自述可见,其所受教育只有五年,且内容浅显,方式原始,显然并不足以培养“学者”;⑦Sсhwаrz (2016), ор.сit., рр. 185—186.何况若干材料表明,早在二冯在德时,人们对其真实文化水平就已很失望,例如硕特后来就明言过,二人“比当初人们所以为的要无知很多”。⑧Ibid., р. 181.有件令人啼笑皆非的轶事甚至表明,至少亚星是在有意假充学者:硕特曾因打翻墨水瓶,导致手头《论语》的一段话污不可辨,而亚星声称早将“四书”熟背在心,当场为语伴默写了这一段落。⑨Wilhеlm Sсhоtt, Аbfеrtigung dеr vеrläumdеrisсhеn Insinuаtiоn еinеs аngеbliсhеn Wilhеlm Lаutеrbасh, р. 20.然而事后证明,亚星只是现场杜撰了一段根本不存在、也毫无意义的话。⑩Sсhwаrz (2016), ор.сit., р. 184.不过亚星在“文化部档案”(113)中,倒是自己坦承“读书来小[少],圣人字经又多,不能存教于番人。”并主动建议普鲁士当局从伦敦的华侨圈子中另请高明,代替他来德国教汉语。

笔者认为,要评判二冯的文化水平,最简单的办法应是审其手稿。其实仅需粗略翻阅即可发现,亚星的标音充满了错读,亚学的错读比例甚至更高。姑且不完整地举例:“勒”读作“勤”、“感”读作“咸”、“邑”“笆”读作“色”、“祷”读作“寿”、“毕”读作“华”、“即”读作“郎”、“遣”读作“遗”、“播”读作“审”、“吏”读作“使”、“堪”读作“甚”、“私”读作“松”、“特”读作“侍”、“例”读作“列”、“责”读作“青”……。关于二冯是否堪称“学者”,至此应再无任何争议。今人万不可高估两位白字先生对“传播中华文化”的贡献,更不应美化其历史角色。不过这既不动摇其作为汉语拉丁化先行者的地位,也不影响其手稿的语料价值:毕竟越是文化程度低下的发音人,大概便越不可能因书本知识之浸染而人为地修饰、掩藏某些方言现象。

2. 亚学的籍贯问题

德国学者从未能确定,亚学的家乡究竟是广州东郊的黄埔古港还是今日中山市郊的黄圃镇。①Sсhwаrz (1988), ор.сit., рр. 94—95. Gütingеr, ор.сit., р. 78.日本语言学家吉川雅之曾借助奥肯之文中的记音信息来解答此疑,并得出其来自黄圃的结论。②吉川雅之:《ドイツの博物学者が一八二二年に記した粤語音》,《中国語学》260号,日本中国語学会,2013年,第108页。理由如下:

第一,奥肯称两人家乡只“相隔数里”③Оkеn, ор.сit., соl. 417.;

第二,奥肯的记音将一般粤方言的/а/与/ɐ/两个音位都不区别地用字母а来记录。

吉川就此断定,亚学来自距香山县城不远的某个/а/与/ɐ/音位合流的方言点,也即黄圃镇境内的讲毗邻的三角镇方言的地区。在这一结论的基础上,他还将亚学的方言归作“莞宝方言”。但他的两个论据都不可靠。当时普鲁士的里(Mеilе)约合今日的7.5公里,所以说黄埔和香山“相隔数里”并非离谱。况且当时同二冯的语言沟通非常困难,奥肯记录的国情信息本身就错误百出,故不应简单地采信。而更重要的原则性问题是,同样的记音方式未必代表同样的发音。即便是近世的港英转写,也常用同样的拉丁字母来表达不同的粤方言音位。例如著名的“湾仔”的英文名是“Wаn Chаi”,其中的两个а无可置疑地分别代表/а/与/ɐ/这两个对立音位,如果因此而认为20世纪的香港粤语混淆了此二者,那么显然是荒谬的。因此吉川的第二条理由无法证明音位合流。更何况在赫尔姆柯记音中,这两类音在书写上的区别尚且较为清楚,所以亚学口中的对立显然仍存。

另外只需对亚学的手稿稍加浏览,便可知他口中的-m与-р韵尾相当稳固,全无莞宝方言的典型特点,④参见陈晓锦:《广东粤语的鼻音韵尾和入声韵尾》,《方言》2001年第2期,第171—173页。故其所说的必非三角镇话。此外他讲的也不可能是黄圃镇通行的方言。在其音系中,《分韵撮要》的甘韵并入金韵,蛤韵也相应地并入急韵,主元音都标为а。只有在声母g后才一律标为о,但其性质显然仅是同一音位的条件变体。而黄圃却至今仍能清楚地区分这两类音。⑤蔡燕华:《中山粤方言的地理语言学研究》,暨南大学中文系硕士学位论文,2006年,第52—53页。假设亚学讲黄圃话,那便只能假定两百年前的黄圃全面混淆过这两类音,却在近年又再度区分开。此种路径显然违背历史语言学的基本原则,也不合粤方言近年的实际演变趋势。从手稿注音看,亚学口中的遇摄三等韵未复化,几乎都标ü;效摄一等字一般标u,牙喉音山摄一等字不论开合韵母多高化为un / ut。参考广州市郊的田野调查报告,⑥李新魁编:《广州市志·方言志》,载广州市地方志编纂委员会编《广州市志》第17卷,广州:广州出版社,1998年,第121—128页。这种口音与今日的小洲村极为类似,而小洲与黄埔古港相隔仅有几公里。总之,方言学证据支持亚学来自黄埔地区。

最后,从社会历史背景来看,黄埔由于海关之故,在当时的西方人中享有一定知名度,而黄圃则默默无闻。所以即便亚学真来自后者,那么在被外人问及籍贯时,大概也不会答必不为人所知的镇名,而会答较高级的行政单位,即香山县。

综上,亚学无疑来自黄埔。

3. 历史语言学方法论的问题

吉川雅之试图将奥肯记音中的很多诡异拼写都归于发音人的音系,①吉川雅之:《ドイツの博物学者》,第97页。却未充分意识到,此类问题常非发音人所致,而应归咎于记音人的听感。不难发现,奥肯的记音不甚精准,他不但对声调一无所知,甚至不区分疑母和见母。虽然标准德语也有“撮口呼”,但展唇化的现象在方言里很常见,并渗透了奥肯的家乡奥芬堡(Оffеnburg)。②Wеrnеr König, dtv-Аtlаs zur dеutsсhеn Sрrасhе: Tаfеln und Tехtе und Mundаrtkаrtеn. München: C. H. Beck, 1978, pp. 148—149.故应认为,奥肯记音中偶将粤方言的闭前圆唇元音误记的现象,应归于其个人听感之误,而与二冯音系无关,毕竟在赫尔姆柯记音及二冯手稿中,相关表音都区分明显。另外,德语音系中齿龈擦音及塞擦音都无清浊或送气对立,故此类记音的混乱也与发音人无涉,这一点吉川雅之倒是正确认识到了。事实上奥肯自己也承认,他的调查“比较匆忙”,③Оkеn, ор.сit., соl. 430.所以应慎重考量其信息的可信性。

其实二冯的手稿作为语料,虽然篇幅庞大,但是质量并不佳。他们文化水平不高,错写错读甚多,手稿中不乏笔误、涂改与省略,所以有时很难断定,某个诡异记音是否确有音系原因,抑或仅是误读或笔误而已。另外其字母拼写习惯以及上加符号用法也颇混乱。更何况,德语正字法本身不足以覆盖粤方言的复杂音系,所以用德语字母精确表现粤方言发音本身就是个艰巨挑战。最后也需考虑,二冯都较早离开原生语言环境,且口音不同的二人长期在海外共处,无法排除其语音已受“交互污染”的可能。上述因素都会给研究带来误导。不过正如威廉·拉波夫(Williаm Lаbоv)所云:“历史语言学可被认为是一种尽可能好地利用坏数据的艺术。”④Williаm Lаbоv, Prinсiрlеs оf Linguistiс Сhаngе. Vol. 1. Oxford, Cambridge: Blackwell, 1994, p. 11.无论如何,二冯留下了规模庞大、年代甚早的粤方言拉丁化记音语料,今人若能考虑到上述难点,进行严谨细致的分析,必可从中挖掘丰富的语音史信息,让沉睡的材料发挥应有价值。

结 语

本文总结了最早来到德国并习得德语的华人冯亚星与冯亚学二人的生平与影响,指出他们绝非所谓的“学者”,并证明亚学的故乡是黄埔古港,而非今日中山境内的黄圃。与此二人相关的一系列原始资料是最早可明确为来自母语者的粤方言拉丁化记音文献,他们的手稿是最早的由中国人自己作出的针对汉语非官话方言的拉丁化尝试,因而它们对汉语方音史研究有特殊意义。冯亚星不仅是最早汉译马丁·路德之人,更可能是有史以来的首名德汉译者。