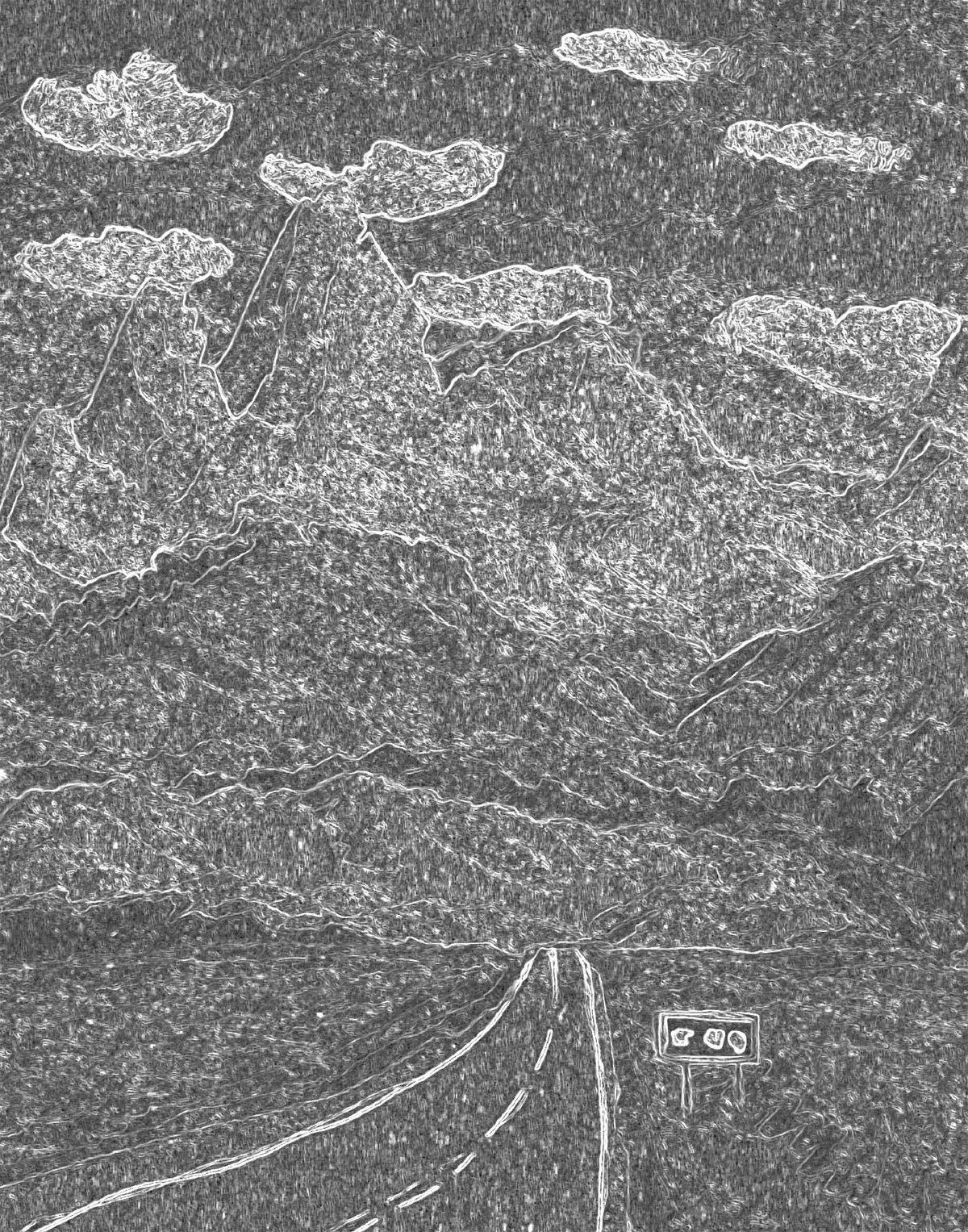

山村空镜头

2021-02-28刘从进

刘从进

野草

吴家村,地处两县交界的深山。山坡上,一间老屋黄衰衰的,正在往下沉,快要淹没在野草丛中了,还在往下沉,一心想要委身于泥。

老屋的门半开着,窗棂上仅有的一块玻璃在无风自动,明晃晃地摄入一片山野。

野草在门口守着站着,越长越英武,像耐不住性子的卫兵要往屋里冲了。

野草已成了山村的主人,拔茅、小飞蓬、狗尾巴草、野荨麻……站着挤着,你要高过我,我要长过你,相互倾轧着乱了阵脚。

它们开了花,结了籽,站在秋天里等待人走过,牛走过,鸡飞狗跳而过;等待一口稻桶、一车稻草、一把犁、一张耙的经过,野草要通过它们的走动来播撒种子呢!

可是没有人来了,没有牛经过,它们困惑了,相互之间自己挤自己,彼此都挤伤了,还是没有人,只有一阵光滑的风在头顶上打转,无法传播种子啊!

我一走过,野草们好不容易逮到一个人,奋不顾身猛扑过来,一下子全身被花啊籽啊叶啊粘得满满的,特别是鬼针草、土牛膝、菟丝子等。这让我很讨厌,不停地捋去粘着的花草种子,可是越捋越多,绝望之下干脆就不捋了。

走过一段村路,满身的花花草草。恻隐之心涌来,希望自己的身体成为肥沃的土壤,帮它们传播种子繁衍后代。我继续不停地在野草丛生的村路上转着,让它们的种子粘满我的身体。

桃花

春,上岙村。一棵桃树高大,桃花开得艳丽妖娆,朵朵欲飞,盖住了全村二分之一的天空,树上有鸟。

树下有一口拗水井,铁做的拗水杆生了浓浓的锈,井边放着两个破旧的桶,一个木头的,一个铅皮的。边上有一个水泥槽,洗衣洗菜用的。

返身往后看,草丛中一条隐约的小路通向房子的后门。房子已倒,门口的三级台阶还在,苔藓植物的巡逻队挨挤其上,盘腿而坐,绿衣寥落。这里原住着一户好人家的啊。

我上去摇了摇拗水杆,很沉,有锈迹喇喇的摩擦声,但最终流出了少许的水,清清凉凉,像冰冷的泪。井边一个旧茅厕和一个关家禽的棚子,井下面是一片田地。

这原是先人一直想要的世外桃源啊,可是村民却抛弃它转身下山。他们去了哪里?有着怎样的逼迫和无奈!等待他们的会不会是另一种荒芜。

老屋

里山村。最后一座老屋的主人消失了,日渐消瘦的院子里,剩下墙角那悠悠的磨盘。风吹过门前,是忘却了的家。

“蓬窗竹屋下,风月自赊。”我坐在门前,身上长满青苔。我的影子丛生,盖过了木窗格子。啄木鸟在门前那棵老树枝头敲打着干枯的时光。

风干了的苔藓和岩衣,剥开了墙皮,老墙长出了老年斑和鲜嫩的白发。最古老的蕨类植物从老墙的裂缝中长出来,伸出粉白粉白的脚(村民叫它老鼠尾巴),像时间的白发。

那些布满锈迹的老墙上,荆棘开了花。我把自己贴上去,任冰冷的树枝蘸着阳光在我的身上作画,红色的血在绿色的苔藓上蔓延开来。

老墙在风雨的侵蚀下发黑发灰又发白,几块斑点数条泪痕,渐渐成了祖先的脸。

老窗

冷水坑村。人走了,屋空了。在村里转着,忽然听到了一阵呻吟,呜呜地由轻到重,最后发出“砰”的一声重重的叹息。凝神屏息,过了一会,又是这样的呻吟声。

四处找,仰头看到了一扇窗。空空的楼上,一扇窗大开着,努力含住最后一块玻璃,吊著。一会儿,轻轻地关上了,一会儿又打开了,很有规律,感觉没有风,像是无风自动,但其实应该是有风,有微微的身体感觉不到的风在,是风让这扇没有主人的窗一开一合地徒劳着。

主人已经弃它而去。留下这呜呜的呻吟声,像梵音一样在山村颂播。

废园

乌芦田村。月夜山村,一个荒芜的园子里,直愣愣的草茎生生地戳着,泛着蓝色的光,幽冷凄清的蓝让人看得颤颤巍巍的。疲惫的苦楝树枝上,挂着褴褛的炊烟,讲述着山村奄奄一息的秘密。

这是一间倒掉的房子,东面有一堵老墙,两片黄叶落在窗台上。断裂的灶像一座坟,灶堂黑乎乎的,深不可测。还有一些木椽、碎瓦、酒瓶、破碗、烂衫

这些事物已经没有人理它,遗落荒野,任凭岁月将其风化、消解。然而它们的生命依然还在,没有走到头,因为人走了,被抛弃了,它们只好慢慢地腐烂掉自己。这种腐烂并不是一下子能完成的,像一件事总要慢慢地走到尽头,你也急不得。

月光下,一段朽木在舒筋动骨,分解着身体,喇喇响。世间任何事物,都在按自身的逻辑走。

葫芦雀冢

卢四坑村。荒芜的老屋门口吊着一个锈迹斑斑的葫芦,颈部五分之一处被横切开,像一个瓶子和瓶盖,应该是用来贮藏种子之类的东西的。

打开盖子往里一看,里面是一个鸟窝,有半窝的干草杂物。让人十分意外的是,还有两只死去的麻雀,内脏已经没了,骨架和毛发散开着,毛绒绒的,成了鸟窝的底料杂物。两只麻雀姿势分明,一只追着,一只优雅地伏着,应该是一对老死的麻雀夫妻,死得这样安详和温馨。死后把自己的身体也变成了鸟窝的底料,有别的鸟来还可以用。

这是两只麻雀的坟冢,一处葫芦雀冢。又是一个鸟笼子,它在寻找山村里下一只鸟。

老牛圈

西安村,一个被迁走的山村。地上是一些死去的石板,长满水锈的沟,腐烂的农具……

剩下一排七间的老牛圈,千千巴巴的,因为没有用,也没有人拆它,还没有全倒。我站在留有牛粪味的墙脚,晒着童年的太阳。

小时候放牛,一个人都不敢进牛圈,把牛骑回家,在牛圈外就喊大人,由父母把牛拴到牛圈里。

有一个月夜,一头老牛鬼一样站在门口,画一片影子在地上,把我吓得不轻。

现在不用怕了,牛圈里再也没有老牛翻身的声音,再也没有断断续续的咀嚼和冷不丁呼出的两口粗气。

残墙上的丝瓜

一垛高大的断墙下,老猪栏房褐红色的残墙上稀稀拉拉吊一两个丝瓜,顶上还开着一朵小黄花,但丝瓜藤找不见了。仔细了再仔细,才发现有一茎枯黄细瘦的藤虚线的地连着。

那棵丝瓜在老牛圈的西墙上长得久了,生根了,年年枯了年年长,而瓜再也无人吃了,挂在十二月的冬天里僵冷着。

以前是顺藤摸瓜,现在要见瓜找藤。

檐头草

白龙潭村。一间老屋留下一垛老墙,墙里伸出的烟囱还高高地耸立着,直愣愣地抵抗着岁月的流逝。

这是一处传统民居的后门,门顶弓形的石头檐上长着一棵草,深秋里,叶落了,剩下孤零零的一棵草茎,黄黄瘦瘦,笔直地挺立着,站成了一炷香。微风过,草茎微微颤动,像在抖落一丝香灰。边上的烟囱则默默地把所有的香烟都吞到了肚子里。这一处成了村庄肃穆的祭坛。

老井和井边栏草

下岙村。笔架山下的一个小村,三年前并入沿江村。没几年,村庄的样子已模糊不清,与山野的边界渐渐融合。

清明上坟回来经过那里,在那垛杂草丛生的矮墙下,发现了一口井,六角水井。它还在,没有消失,井水依然绿着。比井水更绿的是湿漉漉的内壁上长着的一圈井边栏草,这种古老的植物依然守着老井勃勃地生长着,没有为人的离去而忧伤。叶子上挂着的水滴到井水里,震得水面莹莹而动。

井边栏草也叫井边草,像鸡的尾巴,常布满水井的内壁,围成一圈,是一种最古老的蕨类植物,最富乡愁味的植物。

在消失和即将消失的山村中,总看到一些老井或井的影子。孤零零地立于老墙下,或在远处荒芜的菜园里。有些成了黑洞洞的枯井,有些井水还清凌凌地绿着。

一口水井是故国家园的象征。先人们聚井而居,上古有击壤歌云:“凿井而饮,耕田而食,帝力于我何有哉?”

古老的传统带着一种故土难离的情结,一般日子能过下去,绝不会远走他乡。“背井离乡”被看成是人生的一大苦事,他乡的一碗井水不是苦的就是涩的。因此山村的房拆了,路埋了,人走了,但井留下了。很多老人离去时,都会清理井岸,在井上盖一块石板加以保护,留下井,等于留下了家园故土的怀念。

天空之门

淡竹村。从一座古桥上确认这里曾是个清雅的古村。

在村里看到了一个天空之门。这是一座倒了的房子,全村最大的一处老宅。除了四面墙,屋顶全部倒塌,中间一处最高的栋梁还横着,构成了一个木质的天空之门,具有很浓的宗教气息。

空中的梁上爬满了薜荔藤,四面挂下来,成了门帘,隐隐幽幽的,与屋内地基上长的杂草呼应着,让一种忧伤不停在门内繁殖。

忽然我看到薜荔藤的怀里揣着瓦片,十分惊奇,仔细看了,确定真是瓦片!

老屋不住人后,那些藤条就沿着墙往上攀附,一直攀附到屋顶上,把不定根深深地扎进瓦片里,汲取着营养,几乎形成了共生关系。多年后,屋顶倒掉了,藤条也掉下来了,挂在那道梁上。但是藤条用它的不定根抱住了很多瓦片,没让它们掉到地上,形成了一道奇特的风景。

一排藤条像门帘,那些瓦片吊在藤条上,一片、两片、三四片……成了门帘上的风铃。阳光下,它们还在黑黑地发亮;有风,会转一转。故园无声,深山夕照,只怕风来无处藏。

这是老屋倒塌的过程中形成的惊心动魄的景观。再过几年,随着那道梁的倒下,这道景观也将随之消失。在古老的村庄消失的过程中,有多少奇观在悄悄地出现、悄悄地消失,不为人所见。

喷灌

葫芦岙村。又一个旧了的园子里,长满了青青的野草。园子中央有一个孤独的水龙头,像一个骑士的雕像。大概是漏水了,不停地向外喷水,没有人管。一股股晶莹的水因压力射向苍蓝的天空,投下优美的抛物线,静静地浇灌着这一园的野草,让它们长得很疯狂。这个看上去已经坍塌的地方,充满了勃勃生机。或许人们刚刚离去吧,这一园野草已经差不多齐人高了。

我想起一个哲人说过的话——人类若能满足果腹之需,就应该把土地还给自然,让它们重新变成荒野。荒野和天空一样,容纳万物,但不占有。

飞虫

井坑村。一只长脚的赤蜂停在路边的大石头上,它抓住一小块风干的青苔,前面的长脚在苔痕上拨来拨去,一刻不停,像是要搜寻人类离开时埋下的宝物。

它慢慢明白了人类并没有留下什么值钱的东西,山里有的只是时间。它用脚掌一块块地抓住风干了的时间,又用它的屁股一蜇一蜇地播种着时间。时间的掌纹爬满了老石头的每一个角落。

一只蜻蜓趴在被雨水沖刷得很干净的墙面上,打开它的四瓣鳞翅。半包围地紧贴粗糙的墙面,它想盖着整面墙,但显然它的翅膀不够大,漏出很多时间来。

穿堂

里张村。村里留下一座穿堂,矮矮的,像个路廊,乌七黑八,没有什么实用功能。过往的人坐一坐,歇一歇,吹一阵穿堂风。风从这一头进,加速从另一头出,像过风箱一样。

人们劳作归来,会在穿堂里坐一坐:晚上在穿堂里纳凉聊天:孩子们也喜欢在这里玩耍……

吹着穿堂风是最舒服的纳凉和解乏方式,所有在农村生活过的人,都会对那缕穿堂风怀念不已。

穿堂里还有两条长石凳默默地端坐着。破旧的板壁墙上写着古老的标语,有红色的、有黑色的,隐约难辨。

村庄的历史和故事在一阵一阵的穿堂风中流传,所有的传记都写在风中。

这座穿堂比其他房子牢固,然而已经吹开了很多条裂缝,里面藏着无数个风窝,写满了村庄从出生到死亡的故事。

我站在弄堂口,有风吹来,风声让我心生悲凉。阳光下,我身后的阴影越来越重,我怕这最后一缕风也会逝去。

介橱

行者山,村名奇怪。村庄在山背,不管人间事。山路崎岖,直到村民走光,那条路还未修通。新冠肺炎病毒蔓延期间,我来此。

村里最后一间倒屋,别处已全塌,剩下一口介橱,藏在屋角,黄黄的立于后墙下。橱门上还雕着万字窗格,当年做工很精细。

它倚着最后一垛墙,顶上又有一块板挡着,尚完好。橱里还放着几口碗,两个很精致的瓷茶杯。一口盆里蓄满了水,充满了人间烟火味,不知里面还有没有放着菜。

边上的锅灶已被埋,成一座坟了。没有人来开橱门,没有灶头烟火,介橱也无所作为,孤零零地立着,有点清苦。

随着屋顶慢慢破败,藏着人间最温暖的烟火味的介橱已经见风见雨了,不久的将来将委身于泥,成为灰烬。

锄头

盘古岩村。岩壁下一排石砌老屋,共九间,上屋檐塌了,下屋檐还零零落落地连着,四面墙透着风。

檐阶上堆着一些石头、木柴和篱笆,一窟窿一窟窿高低不平。

有九把锄头倒挂在下檐的桁条上,四面风削过它白亮亮的刃口,时光和空气却让它变钝上锈。天气好的时候,中午的阳光,偶尔照耀它一下,给它一时半会的温暖。

人走地荒,村前的土地上,长满了野草,风吹草动,忽忽妖妖地舞动着身姿向老屋扑来,昂着头向檐下的老锄头示威——你来啊,来削我啊!切断我的根,削断我的茎!当年巴巴地拍主人马屁,现在被主人抛弃了吧,还被倒挂着,看不吊死你!等着空气把你生锈,等着木柄烂断后离你而去,落到土里,把你埋在我的身下,我要把你腐烂分解。

九把锄头,眼睁睁地看着屋前的那片土地。这是以前自己天天劳作的土地,一垄一垄削得精精光光的,比姑娘的脸还光鲜。春天的油菜花,黄亮亮地闪瞎了我的刃口,晚上还释放出芬芳的花香让我闻。

现在好,土地荒了,油菜花没有了,野草疯狂地报复,草根紧紧地缚住土地,俘虏了土地,草叶在迎风飞扬,花枝招展,耀武扬威。而锄头被倒挂在檐下,锈迹斑斑,只好怒目以对。

野草们开始了疯狂的报复,它们得寸进尺,悄悄地蔓到檐下,通过锄头的木柄倒爬上来,要缚住锄头的刃口,把它们绑到田里活埋了,腐烂后给它们做养料!

秧凳

铜锣坑村,在山谷里。山谷寂静,只有流水声。

一棵老樟树青铜古色,立于路边。后面的土坡上还留着一排老屋,有五间,应是某个有情怀的人要求留下的。东头的小窗口上写着“糖烟酒副食杂货”,原是个小卖店。老屋破败,杂草长上了檐阶,屋里空空,屋顶破了个洞,能看到蓝色的天空和飘荡的白云,像天空之镜。

在门口的墙脚,蓦然看到了一条秧凳,歪歪地斜在那边,落寞的样子拨动了我的心。它是那么不起眼,不存在一样,却扶着墙,没有倒在地上。

秧凳,是江南一带农民在水田里拔秧时使用的小板凳,家家户户都有,东倒西歪地扔着,不小心就绊到人的腿,狗的脚……如今不见了,却不想在这个消失了的山村看到了它。

我小时候也拔过秧,对秧凳有感情。我把这条秧凳从墙角扶起来,带着它,来到原是水田的路中间,这边坐坐,那边坐坐。阳光抹在长着青草的路上,蝴蝶在空中飞,投下的影子在秧凳前格斗,像新插的秧苗在飞。我又带着秧凳,坐在老屋前的矮墙上,一只甲虫在生了锈的墙头,打开它降落伞似的壳,向我飞来。那个下午,我就陪着那条秧凳坐着,想着拔秧的往事。有拔秧歌云:“秧歌开场我先吭,喜看秧棵逐浪狂。忽忽如同牛吃草,沙沙好似蚕嚼桑。秧根匝匝秧梢黄,手指尖尖手臂长。左右开弓来复去,啪啪击打刷泥浆。叫声姐妹别慌张,莫断根须莫断秧。秧断还能继续发,断根如草徒悲伤。慢挪秧凳往前趟,一片薅完一片光。”

过了半个月,我又来。看到一个六十多岁的老人,默默地坐在樟树下。时光恍恍惚惚,立刻有了一种穿越感。他说自己原是这个村里的人,现在帮人家在山上干活,得空来坐坐。应是一个怀旧的老人。

他手指前面那片地,说以前都是水田,就在门前。晚饭后,拿条小凳坐在田边纳凉等夜,吹着稻田里飞出来的忽忽小风,听秧苗喇喇生长,还有田水叮咚。小孩们则喜欢从家里拿出秧凳,插在田边,坐上去,提起双脚,比谁坐得久。山谷里的夜从四面泅来,锈一般从空中筛下来,一层一层,直黑进入的心里。

老人默默地坐着,一脸空茫,在我转身的时候,不声不响地走了。

大山静息,往事全消失不见,只有那把秧凳还紧倚墙根,记得爷爷拔秧的姿势。

山中小院

深秋,徒步在四明山。中午很累,最想的不是吃饭,而是躺下来休息。忽然前面的山坡上现出一座寂静的小院。

两层小屋,带一个院子,门口扫得很清爽,感觉还住着人,但确实没有人住了。仿佛主人刚刚在前一天远走他乡,一切都来不及带走。

这个小院很静谧,我站在檐下,像一个中世纪的妇人落寞了一会,摊开垫子,躺下來休息。

我躺着,在山的棱弧中,天空弯下了腰,很蓝。墙角那棵高大的水杉像是种在天空上。阳光聚拢来,厚厚地盖着我的身子,暖暖地像棉被。鸟声也聚拢来,还有一只小飞虫嗡嗡飞舞着,院子里原有丰富的生机。

一丝小风,掀开阳光的被角,一阵清凉中,纷纷掉下一些树叶在院子里。忽然听到了啪啪啪的响动,非常有音乐感,原来落叶在奔跑。其中一片杜英树的叶子,带着很多六爪枫的叶子在院子里奔跑,一圈又一圈地转着,围绕着我,好像是一个部队在操练。“啪啪啪一啪啪啪”……声音敲击着干硬的地面,发出清脆的金属声,带着一种烤熟的薯香。老藤、枯枝投下它们的影子,也在地上轻轻摆动。

时间是墙,泥土很香。苍老的院落与寺庙有着本质上的相似。于小院,我是客,却有着故居般的留恋。

松鼠

坟前村。村口一块褐色的土地,荒了,还给杂草了,看上去却黄拉拉的越来越肥,引发了我的迷醉和想饱餐一顿的胃口。地头一棵光秃秃的栗树,两只松鼠在树枝上爬上爬下。

一忽儿双双爬到顶上,看着空洞洞的天空发呆;一忽儿爬到下面的分杈处,彼此眼对眼地相互看着发愣。它们被囚于树上,像两个不知危险临近的孩子,无所事事地消磨着时光。

或许它们是山村唯一的生灵了。夜来了,我转身,把山村和黑暗留给了两只松鼠、一棵老树。

荒地上的稻草人

干洋村。村前那一片荒地上,杂草纷呶婀娜,自娱自乐。没有人再拿起镐头来挖掘它的生活,土地不养人了。

那是一片初生又让人永远陌生、迷惘的土地。这块地它死了,除了杂草,再长不出庄稼来。没有农民,土地就毫无价值。

阴雨多时,这一日午后,忽有小片阳光,我来到地头。看到地里还站着三个稻草人,身上的雨衣破了,里面的稻草也掉出来一些,但手里举着的竹杆依然像钓竿一样直,风一来就会动,身上的破雨衣还会哗啦哗啦响……它们还在对主人忠心耿耿,身负重伤,依然挥舞着竹杆,非常敬业地履行着职责。我真想哭,走到荒地里站着,把自己站成庄稼,接受它们的保护。

老窑

郑家岙村。苦楝树上一只鹧鸪在叫,一些忧伤的花盛开在漆黑的窑头。土石砌起来的砖窑,此刻创造的是静默。

每一座老窑都开着野花,每一个黑洞洞的窑洞里都有一段我们不知道的生活。窑烟升起来,那是上天的梯子,很多种颜色将天空虚构。它们的生活曾经是那样的确切真实,如今连个影子都没有了,剩下一个用剩了的土堆和最彻底的黑。

苦楝树的叶子已经落完,光滑的树枝欲接住来自天堂遥远的悲伤。只有风和时间还每天在这里路过,那已经是人世之外的事物。

野寺

每个山村都有寺庙,村头村尾,有些在村中间还有一个。村庄死后,它们隐藏或淹没在野草丛中,默立在野花深处,小小的一间或数间,无声无息。只有小鸟时来张望,累了在屋顶歇歇脚。

庙前的小路隐没在柴草间,要找了再找。时光冷冷,乌鸦成了庙的门。有些佛像的身子歪斜倾倒了,天上下雨,里面也落雨,佛像的脸上挂满了泪。每逢过年过节,却总有人会去拜一拜,上炷香,供奉一些食物和果品。

在所有逝去的山村里,它们虽小,却总是最后倒塌的那座建筑。

下岙村的人走了之后,不知是谁在村口翻修了那座破庙。庙里整天亮着通红的烛光,光焰吞噬着不言不语的佛像,猜不透它想哭还是想笑。

村口的溪涧里水依然还在,冬天藏,春天解冻了,无声地流,流过草叶的影子像一串珍珠和一把刀子。清澈的水底看上去像一座虚空的佛殿。

荒庙里的牌位

大石村。八年前移民下山,人走屋拆,但村口的水口庙没有拆,也没人管。

小庙在路边,两间,东边供奉佛像,西边供奉着原村庄里先人的牌位。供佛像的那间还好,从门口进去,看到佛像前的案桌上供奉着水果、青麻糍、鲜花和酒,还点着蜡烛。应该是清明近了,有人来祭祖扫墓,顺便供佛来了。祭扫的人已走。

供奉祖先牌位的那间屋顶破了,腐烂的杂物挂下来,像破败的窗帘。紧靠后墙的木头牌位也裸露了出来,一层一层叠着,是一代一代的先人。这些牌位还带着桐油般的金黄色,并没有腐烂,好像藏在家里的一样,可见这个屋顶是刚破不久的,牌位上方的那片瓦尚完好。阳光像一袭破旧的袈裟,穿过破了的屋顶,斜斜地披在那些牌位即将倒塌的肩上。前面的墙垛上放着两个塑料做的烛台,里面的蜡烛没有了。

在我们的文化里,死去的先人就是神,保佑着子孙后代。每块牌位也都成了纪念碑,有很多符号和象征意义附在上面。而此刻,再也沒有人在乎祖先的牌位,路上除了冷冷的时间走过,再没有爱和恨。

从外面看,这个小庙尚好,一个窗子是树,一个窗子是阳光。而谁也不知道,千年的月光每晚每晚照在崩塌的小庙里,只有那些孤魂在顽强坚守。路边疯长的白茅,成了一串串蜡烛。

坟

山头王村。人类离开后,山村被茅草和绿色包围,成片的竹林和几棵大树高高突出。春来,树上鸟鸣啾啾,我起码看到了四五种鸟,白头翁、山雀、长尾巴鸟、画眉鸟……五彩缤纷,美艳动人,忽儿箭飞,像一颗颗子弹。

树林下,一条隐秘的路通向后山坟场,每个老人各领一截路到自己的坟头。坟头上的纸幡零零落落地飘着。

站在老坟前,我很安静。我与墓主人隔着阴阳之间一层薄薄的纸,似熟还生。坟前那一小块破碎的水泥地,落一些碎金似的阳光,足够我取暖了。这里除了时间格格走过,爱与恨消失得无影无踪。

墓碑上的字,最常见的是“故考★公★★德配★氏之墓”。靠着石灰剥落的坟碑前,我惊心地发现,为一座老坟立碑的人名字出现在旁边那座坟上,被另一个人立了碑。也就是说他送走了自己的父亲,又被他的儿子埋在了他父亲的身旁,这是一种幸福吧!

山里人,一生挣扎,难免灰心,好在最后有死神来收场。

碑

上从岙村。村民走后,村中间整出一块很大的平地,一垛老墙边站着高大的老樟树,像一个祭坛。祭坛下一个旧捣臼倾斜着积了半窝水,还有一个棕色石柱,两块带凹槽的石条。

旁边立着一块大理石碑,上面写着:“从岙吕氏陈旧遗物

吕氏后裔立公元二0一四年四月初三日。”这是一个深山里的小村庄,姓吕,跟我们村那几户吕姓的人家偶有往来,我就是从他们那里听说这个村的。

村里人走了多年以后,突然又回来,在旧址上立一块纪念碑,纪念一个捣臼。不知道要寄托什么?昏暗的山弯里,樟树的叶子相互摩挲,发着微凉的叹息。

村前那片芒草,疯狂地长,像是离去的人留下的梦,高出了黄狗的叫声,高出了老汉的烟卷:风里到处是它划过的累累伤痕。那片熟悉的故土,不停地闪过我的眼前。

茅坑

石牛坑村。很多老茅坑,围在一起,像一座小小的城。先前坐满拉屎人的茅坑,因何空虚?

茅坑是一口半埋入土的缸,坑沿上放一块木板,任岁月风吹雨晒。

小时候,父母都教育我们,拉屎拉尿要回到家里来,在田野上时,也要拉到自己的地里头。以前的茅坑从某个角度讲,是个藏宝坑,一般人不会把屎拉到别人的茅坑里。

拉屎时女的是坐在坑沿的那块板上,男的往往蹲在坑沿上。好像这也是男女之别的标志。有时候,两口茅坑连在一起,一边坐着嫂子,一边坐着小叔,这是常有的事。

有些小男孩则一边蹲着一边吃刚煨的焦了皮的番薯,拿番薯的香味盖住臭气。有一天,我听到两个高年级的学生放学路过时,嘲笑一个小男孩说,哈哈哈,你看他,一边吃一边拉!我立马缩了个头,我也是这样的啊,从此,我再也不在拉屎的时候吃番薯了。你说这样的乡村是粗野的,可有时相较于乡野,文明恰恰是野蛮的。

茅坑是有大用处的,是个肥料池。谁家担茅坑了,就是种大地了,一茬作物收割后,换季种新作物的时候,土地需要大量的肥料补充营养,这时,家里的茅坑会被差不多担空。那时代,老百姓都说吃粪穿粪,是一点没有错的。

不知何时,村里的人走光了,可以用的东西也带走了,剩下这座茅坑城固守着村庄。他们在茅厕之内不雅的隐秘和难堪的动作,是绝不会存入档案的。

茅坑的角落里,一朵暗处的花朵,它的美丽向更暗处开放。忽然,我惊讶地发现前面三四口茅坑所在的地方长出了一片竹林,更惊人的是,有竹子从茅坑的底部刺穿了它,从茅坑中间长出来,还刺破了茅坑那个美人发髻似的顶部。一种寂静深深地打入我的体内,犹如掉入冷宫。

缓缓而至的黄昏里,一只乌鸦蹲在千年的坑沿上,像八十岁的老头,结痂的秋风打在它的脸上,吹走一些荒凉的时间粉末。

炊烟

在大山里穿行,看到对面溪岸一棵老柳树边,老屋冒出摇摇晃晃的炊烟,千手观音似的缓缓舞动,我猛然被镇住了。车一晃就过,但那缕炊烟却在我的体内绕着出不去。

阳光明丽,溪水干净。溪边的老屋,木结构,三重檐压着,负重上百年了。屋里的炊烟小心翼翼地寻找出路,触角轻柔得不能再轻柔,慢慢地穿过脆若残丝的横梁、瓦片和屋架间的缝隙,生怕一用力,老屋就会轰然倒塌。

我的心头柔软,十分肯定,在这个人烟稀少的山村里,这是最后一缕贴心地呵护着老屋的炊烟了!

“雨暗冈头客路,炊烟山里人家。”不知从哪天开始,乡村的炊烟就寥落了,不再赶集似的升起。偶尔也还有,一缕牵着一缕,一缕背着一缕,瘦骨嶙峋,慢慢升腾,离群索居似的,飘在人世之外,再也与生产无关,与生活无关。

山村曾经十分坚固,当它终于破碎时,摇落的尘埃又若无其事,只在我的心头惊天动地。

这些年,我一直在山村走,像走向一个无人的教堂,苍白的山路上布满了残酷流逝的时间。