快速检测技术在食品真菌毒素检测中的研究进展

2021-02-26王蕾张莉蕴王玉可欧亚红彭大鹏王旭王玉莲潘源虎谢书宇陈冬梅黄玲利陶燕飞

王蕾,张莉蕴,王玉可,欧亚红,彭大鹏,王旭,王玉莲,潘源虎,谢书宇,陈冬梅,黄玲利,陶燕飞

(华中农业大学国家兽药残留基准实验室(HZAU),湖北 武汉 430070)

真菌毒素是多种真菌的新陈代谢产物,高温高湿下可在饲料和不同的农产品上生长,例如谷物、坚果、香料和咖啡等[1]。其中曲霉属[产黄曲霉毒素B1(aflatoxin B1,AFB1)、黄曲霉毒素B2(aflatoxin B2,AFB2)、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素G2、赭曲霉毒素(ochratoxin,OTA)和棒曲霉素]和镰刀菌属[产T-2毒素、呕吐毒素(vomitoxin,DON)、玉米赤霉烯酮(zearalenone,ZEN)和伏马毒素B1(fumonisin B1,FB1)]最常见。毒素具有较强抵抗力,饲料中的毒素可随着食物链广泛分布,最终可在家禽、肉和牛奶等食品中检测到[2]。其除有致癌和诱变作用外,还可对肾脏、肝脏、造血系统、免疫系统和生殖系统等产生毒性影响[3]。由于真菌毒素对人类和动物健康的负面影响,在过去的10年~15年中受到了广泛的关注。因此很多国家都制定了法规和标准,对食品和饲料中真菌毒素的最高残留限量进行了严格把控[4]。同时国际癌症研究机构将黄曲霉毒素B1归为Ⅰ类致癌物[5],OTA和FB1被分类为ⅡB类致癌物,因此建立一种快速、准确和高通量的方法来检测食品中毒素污染是非常必要的。

1 真菌毒素快速检测方法研究现状

随着科学技术的发展,检测手段与方法多种多样,检测仪器越来越灵敏,检测限也越来越低。国标中规定的毒素检测主要是高效液相色谱和液相色谱串联质谱的实验室检测方法,但要从根本上解决食品安全问题,就必须对食品的生产、加工、流通和销售等各个环节实施全程管理和监控,而实验室检测方法和仪器是很难及时、快速而全面地从各环节监控食品安全状况[6],这就需要大量能够满足这一要求的快速、方便、准确、灵敏的食品安全分析检测技术。目前常见的针对食品中真菌毒素的快速检测方法主要是基于免疫分析技术,即利用抗原抗体结合特异性,例如胶体金检测、酶联免疫吸附试验(enzyme linked immunosorbent assay,ELISA)、生物传感器等[7],具有样品前处理、试验准备、操作过程简便,检测时间短等优点。此外纳米材料因具有较大的表面体积比,对光、热、磁和表面稳定性等变化有较高灵敏度,常被作为一种与生物分子结合的分析标记物,可以大大提高生物分子的性能,显著增强检测系统的灵敏度和特异性,在检测分析中发挥了广阔的应用前景[8]。一些新型生物材料及检测元件也在不断被挖掘,比如适配体、分子印迹聚合物(molecularly imprinted polymer,MIP)、模拟肽和独特型抗体,它们都可作为抗原或抗体的替代物在毒素检测中发挥巨大作用,不仅可增加抗体的稳定性和特异性,减少毒素之间的交叉反应,而且可以避免试验中的假阳性结果,实现绿色无污染等目标。

2 常见的快速检测技术

2.1 酶联免疫法

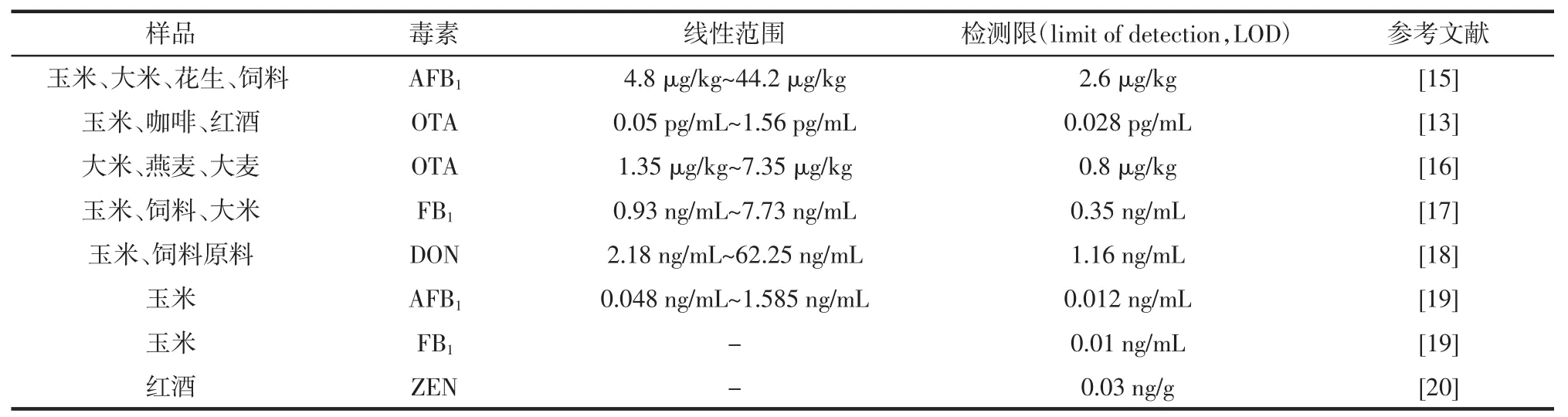

酶联免疫吸附试验是一种常用的快速检测毒素的实验室免疫分析方法,以酶标记抗原或抗体作为示踪物,通过高活性的酶催化底物显色或发光达到定量分析的目的,在实际应用中具有简单、快速、易于操作等优点。孙清[9]通过对AFB1进行修饰制得辣根过氧化物酶和牛血清白蛋白偶联的黄曲霉毒素B1免疫原,成功研制了用于检测玉米、豆粕和鱼粉的高灵敏度黄曲霉毒素B1检测试剂盒,检测限可达7.6 pg/mL,线性范围在10 pg/mL~810 pg/mL之间。近年来纳米材料在ELISA检测中得到广泛应用,通过制备纳米材料标记抗体或抗原使固定化试剂的表面积显著增加并加速其在反应体系中均匀分布,促进了分析系统中各组分的简单快速分离[10],再加上本身高化学和热稳定性,为检测小分子化合物提供了新思路。其中量子点荧光微球和量子点均已证明是用于生物标记和化学分析中常见的荧光标记物,可用于检测毒素[11]。Liang Y等[12]和Zhan S等[13]两个团队均鉴于CdTe量子点对H2O2的高敏感性,研制了一种新型的荧光酶联免疫吸附测定,可对OTA和ZEN实现低检测限检测。此外纳米抗体因本身体积小,对温度、pH值不敏感以及强大的抗原结合特性,也将成为一种非常有前途的食品质量监测工具。Liu等[14]开发了基于纳米抗体-碱性磷酸酶融合蛋白的直接竞争ELISA,用于监测谷物中的OTA污染。该方法的IC50为0.13 ng/mL,检测限为0.04 ng/mL,线性范围为0.06 ng/mL~0.43 ng/mL。表1列出了几种常见的真菌毒素的ELISA检测方法。

表1 几种常见真菌毒素的ELISA检测方法Table 1 ELISA method to detect several common mycotoxins

2.2 免疫层析法

免疫层析试纸条(immunochromatography test strip,LFIA)是一种快速简便高效的筛选技术,它依赖于颗粒结合标记抗体(或抗原)探针向固定在多孔膜表面的特定抗原(或抗体)的传递。LFIA已被用于快速筛选各种食品或饲料商品中的单一或多种真菌毒素,如黄曲霉毒素(aflatoxin,AF)、OTA、黄曲霉毒素M1(aflatoxinM1,AFM1)、DON和ZEN。Sun YN等[21]开发了一种用于检测玉米中ZEN的快速免疫试纸条,回收率在91.30%~97.07%范围内,肉眼灵敏度可达20 μg/kg。随着传统胶体金免疫层析技术的不断应用和发展,灵敏度低、基质干扰强和稳定性弱等特点逐渐被发现。因此目前大多都将提高灵敏度、实现多重以及定量检测作为研究重点,其中新型纳米材料的应用取得了很好的效果,比如抗体标签可以选用量子点、发光纳米颗粒或者无定形碳纳米颗粒作为荧光标记物用于定量研究[22-23]。赵卫东等[24]用量子点荧光微球标记OTA单抗实现了对玉米和大米中的OTA检测,与Bu T等[25]选用的Yeast@AuNPs和LAB@AuNPs作为标记相比,检测时间缩短一半,灵敏度提高了近2倍。Chen Y等[26]通过制备并优化抗体金纳米粒子偶联物、金纳米粒子的大小和捕获抗原的位置,建立了一种可同时定量测定玉米、水稻和花生中3种毒素(AFB1、ZEN和OTA)的多重侧流免疫分析法。QingYu等[27]基于银染侧向免疫法完成了玉米样品中FB1和DON的双重检测,当银离子被金纳米粒子催化生成金属银沉积在金纳米粒子表面时,检测信号被放大,检测时间仅为6 min。

2.3 免疫生物传感器

免疫生物传感器是一种分析装置,由一种抗体(即识别元件)和一种转导元件(负责将反应产生的物理变量的变化转换为可测量信号)组成,其中光、电、热等信号的变化是检测的重要指标[28]。电化学检测器是基于电参数与被测物质浓度之间的关系进行定量,常见有伏安法,电导法等。光学检测器可以基于表面等离子体共振、荧光、光波导模式光谱、拉曼散射等。这些方法不仅检测速度快,且成本低、高灵敏度和高便携性,使得生物传感器得到广泛应用。

2.3.1 电化学免疫传感器

电化学免疫传感器是电化学检测技术和免疫分析技术的结合,其检测信号来源于电极表面抗原抗体特异性结合后反应体系中的电信号变化,常作为食品和饮料样品中小分子物质的检测工具。Riberi WI等[29]基于直接免疫测定法成功研发了用于检测玉米中ZEN的电化学免疫传感器,通过ZEN和辣根过氧化物酶偶联玉米赤霉烯酮竞争氧化过氧化氢测得响应电流与样品中ZEN的浓度关系,检测限为1.5×10-4ng/mL。Karczmarczyk A等[30]同样采用了一种竞争性检测形式的传感器用于检测红酒和牛奶样品中真菌毒素,将牛血清白蛋白偶联赭曲霉毒素和牛血清白蛋白偶联黄曲霉毒素M1共轭物共价附着在金电极表面3-巯基丙酸自组装单层上,然后注入一抗和含有游离抗原样品的复合物,通过用碱性磷酸酶标记二抗完成检测,该传感器线性范围宽并且检测限比欧盟委员会要求的最大残留水平仍低两个数量级。Dan Wang等[31]首次开发了一种基于石墨烯-聚吡咯-吡咯丙酸复合膜的新型阻抗型免疫传感器,其中石墨烯大大提高了薄膜的导电性和稳定性,吡咯丙酸为探针固定提供了共价键合物,聚吡咯通过其固有的电化学掺杂/脱掺杂特性赋予了薄膜的电活性,从而显著提高了在10 fg/mL至10 pg/mL范围内对AFB1的灵敏性,具有较高的特异性和良好的重复率,可为新型传感器地开发提供参考。

2.3.2 光学免疫传感器

几乎所有的光学现象都能用作生物传感设计,相比于传统的免疫测定方法而言,光学免疫传感器被认为是临床检测的一种有利分析。其中表面等离子体共振(surface plasmon resonance,SPR)得到了广泛应用,Wei T等[32]利用间接竞争性免疫方法构建了一种基于自组装单层特殊而灵敏的SPR传感器芯片,可用来同时检测玉米和小麦中AFB1、OTA、ZEN和DON 4种毒素,通过将抗原修饰在活化芯片表面的N-羟基琥珀酸酯羧基上进行标记,然后用乙醇胺溶液封闭活化羧基即可进行检测。Joshi S等[33]和Karczmarczyk A等[34]均使用金属纳米颗粒标记的二抗开发出一种间接竞争性SPR生物传感免疫测定法,即实现了传感器放大效应,又完成了毒素的多重检测。在此基础上,Li Y等[35]研制出了可同时检测食品中3种主要毒素(AFB1、ZEN、OTA)的微阵列表面增强拉曼散射(surface enhanced raman scattering,SERS)免疫传感器,是一种结合了SERS标记技术和抗原抗体相互作用的新型免疫传感平台,3个免疫反应独立存在互不干扰,优化后回收率在83.8%~108.1%之间。此外Nabok A等[36]又开发了基于平面光波导偏振干涉技术的新型生物传感器来检测AFB1,表明通过特异性抗体直接免疫检测AFB1的初步生物传感试验成功。

2.4 生物芯片

生物芯片是一种生物微阵列装置,被广泛用于研究大量蛋白质和生物功能基因组的分析,芯片上的结合位点可固定抗原或抗体用于样品分析。由于其低消耗、高通量和微型化的特点,该技术在毒素的检测方面具有很大优势。Chen Y等[37]开发了一种自动微流控芯片,使用原型非便携式荧光检测平台在30 min内即可完成T-2毒素和AFB1的检测。Uludag Y等[38]制作了一种电化学可读微芯片,通过自组装单分子层结合在电极上的蛋白A促进抗毒素抗体的定向固定来检测AFB1。

综上所述,我们发现ELISA和免疫层析法是近年来有效的真菌毒素快速检测方法,虽然可以达到快速简便的效果,但易出现假样性结果,而且免疫层析法在实现多重检测和低检测限方面仍需进一步加强。免疫传感器作为一种新兴的生物分析技术,以其鉴定物质的高度特异性、敏感性和稳定性受到关注,它将传统的免疫测试和生物传感技术融为一体,集两者的诸多优点于一身,不仅减少了分析时间,提高了灵敏度,也使得测定过程变得简单,易于实现自动化,有着广阔的应用前景。生物芯片由于采用了微电子学的并行处理和高密度集成的概念,因此具有高效、高信息量等突出优点。

3 新型生物材料及检测元件在真菌毒素快速检测中的应用

随着技术的不断发展,一些新型生物材料和检测元件被不断发现并得到应用,例如模拟肽、适配体、独特型抗体和MIPs等[39],不仅可以提高受体的化学和物理稳定性并降低其生产成本,在理论上也可以以足够的选择性和结合强度针对任何目标进行合成,并实现绿色无污染,有望用于临床开发。

3.1 适配体

适配体是一种合成的寡核苷酸链,包含10个~50个可变碱基[40],可以折叠成特定的三维结构与配体互补并结合[41]。与抗体相比,适配体易合成、可被多种化学基团修饰、稳定性好、成本效益高[42-43]。其可在反复的变性循环中维持其结构,并对广泛的靶标(如毒素、药物、多肽、蛋白质等分子)表现出高度亲和性和特异性。因此,在许多生物应用中,适配体被认为是比抗体更好的选择。研究发现适配体常与纳米材料(石墨烯、金属纳米颗粒和金属氧化物纳米颗粒等)偶联用于快速分析[44]。Zhao Y等[45]将生物素修饰的核酸适体固定在金表面的中性亲和素层上构建了电化学传感器,并在加标牛奶样品中验证了该传感器的有效性,LOD为8.62 ng/L,回收率高达78%,低于乳和乳制品中AFM1的允许限值。Bratakou S等[46]构建了以核酸外切酶III的信号放大和金纳米粒子的荧光猝灭为基础的OTA检测平台。通过对加标红酒的检测,验证了该检测方法的可行性和适配体的适用性。

3.2 分子印迹聚合物

分子印迹聚合物是一种对特定靶分子具有高亲和力的合成材料。功能单体围绕模板分子自组装后,在过量的交联剂存在下聚合形成固体材料,去除模板就会产生形状和功能都与原始模板互补的空洞。直到本世纪初在基于MIP的毒素分析上才发现成功案例。Yu等[27]首次将氯离子与聚吡咯聚合在金表面,进而制备出检测OTA的表面等离子体共振装置。Pavel P等[47]选用印迹蛋白作为竞争性ELISA中的识别元件检测小麦中ZEN残留量,并讨论了使用不同的蛋白质生成针对检测的影响,结果显示灵敏度与市售ELISA试剂盒的灵敏度相当。Burmistrova NA等[48]首次应用具有大量单个微毛细管的软玻璃管作为生物印迹载体,使用透射光谱中光谱带的移动来进行表面改性的监测,进而对谷物中ZEN进行定量。近年也来有研究表明,Fe3+的引入可提高其它金属离子与模板的螯合作用,使检测结果更加稳定[49]。

3.3 模拟肽

真菌毒素是一种有毒的天然毒素,使用时为保证毒素与蛋白质分子结合特异性和稳定性通常选用纯毒素,这就很大可能会对生产厂家、使用者和环境造成毒性风险。从安全的角度来看,使用无毒化学试剂代替有毒化合物用于免疫分析有利于提高实验室和环境的安全性,也可避免毒素偶联物释放的部分分析物对传感器发出假信号。模拟肽作为一种毒素替代物,是从噬菌体随机展示的肽库中选出的对毒素具有良好亲和力的氨基酸多肽序列。研究人员已经合成了各种毒素的模拟肽,比如OTA、ZEN、DON,并已用于快速准确检测[50-52]。随着噬菌体展示肽库的进一步发展,系统地体现了易于获得和低成本的优点,将噬菌体展示技术应用于电化学免疫传感器可以放大检测信号,增强灵敏度,并实现绿色无毒检测[53]。Yan J等[54]以DON为模型,将与抗DON抗体特异性结合选定的DON模拟表位用作电化学免疫传感器中模拟竞争性抗原进行检测。优化后传感器动态范围可达0.1pg/mL~10 000pg/mL,回收率在90.4%~118%之间。电化学免疫传感器放大信号的特性与噬菌体展示肽库的优势相结合,为提高检测灵敏度提供了新思路。

3.4 独特型抗体

抗体V区的抗原决定簇具有抗原活性,被细胞识别后可产生特异性抗体,称为抗独特型抗体。随着研究地深入,抗独特型抗体可用于肿瘤疫苗研制和免疫检测中。抗独特型抗体可取代真菌毒素及其结合物,诱导机体产生特异性免疫反应[55]。小且热稳定好以及具有高表达水平的纳米抗体是生产抗独特型抗体的首选。Shu M等[56]以抗FB1单抗为靶点,从纳米抗体噬菌体展示库中筛选FB1替代品,选用ELISA对分离出的抗独特型抗体进行谷物和饲料中FB1的检测。结果显示检测限可达0.15 ng/mL,与化学合成的牛血清白蛋白偶联伏马毒素B1相比灵敏度提高了约20倍,并且对伏马毒素B2的交叉反应性低。Schulz K等[57]通过毒素特异性抗体与抗独特型抗体相结合的间接竞争免疫测定法开发了一种电化学生物芯片,可用于快速检测T-2毒素和AFM1及其相应同源物。因此利用生物技术开发替代物可作为替代传统合成抗原的理想策略。

4 结论与展望

本文着重介绍了几种常见的免疫分析法在真菌毒素快速检测中的应用,其中纳米材料以特殊的化学和物理性质广泛用于ELISA、免疫层析和生物传感器检测中,在协同组合的纳米材料或纳米复合材料参与下可实现更低的检出限和较宽的线性分析范围;此外,对一些新型生物材料及检测元件在快速检测中的发展进行了介绍,它们既避免了抗体制备周期长成本高等弊端,也使检测技术向更加绿色安全、更灵敏的方向发展。可以看出研究人员已将注意力转移到利用技术进步来构建真菌毒素检测工具,其中可以向这几个方向发展:一是开发诸如适配体、MIP等合成受体来代替昂贵且不稳定单克隆抗体用于检测分析;二是将纳米颗粒作为标记分子对新型生物材料或检测元件进行标记,用于各种快速检测技术的检测;三是基于纳米材料的光学和电化学传感平台可认为是食品制造业中用于真菌毒素自动现场分析的可靠工具。这些技术都有望为研制一种快速、可靠、便携式现场分析设备提供重要帮助,进而满足各国对食品安全的监督。