桡骨远端骨折掌侧MIPO切口与传统切口的临床疗效比较

2021-02-26朱奎

朱奎

(安徽省灵璧县人民医院骨科,安徽 灵璧 234200)

0 引言

桡骨远端是上肢最常见的骨折部位,约占所有骨折的1/6。需要手术治疗的桡骨远端骨折常采用经掌侧入路行锁定钢板的内固定治疗[1]。传统纵行切口通常为桡侧腕屈肌入路,为了充分显露骨折端,放置钢板而纵向完整切开皮肤,劈开旋前方肌,并在手术结束缝合时修补旋前方肌。近年来,随着微创小切口钢板技术(minimally invasive plate osteosynthsis,MIPO)的在长骨骨折如股骨,胫骨的普及和广泛应用,人们逐步提倡采用最小限度的切口进行微创治疗桡骨远端骨折[2]。MIPO的两个主要优点是对皮肤等软组织的损伤较小,并能在骨折碎片中保存骨膜中的血供[3]。Aroa等人曾采用2-3cmMIPO横切口掌侧钢板治疗桡骨远端骨折,保留旋前方肌,获得了满意的腕关节功能,旋转运动几乎没有受到干扰[4]。然而,横切口有医源性损伤正中神经掌部皮支的危险。此外,当出现因视野受限造成的复位困难时,难以延长切口,现已并不常用。纵行MIPO切口是目前治疗桡骨远端骨折较常用的微创入路方式,其特点是在骨折端除沿桡侧腕屈肌入路做一2cm左右主切口,有限暴露骨折端,在旋前方肌下建立通道防止钢板,其他次切口以最低限度切开置入钢管近端螺钉即可。该方法利用钝性剥离骨膜,避免了旋前方肌的劈开。然而与传统切口相比,纵行MIPO切口对骨折端的显露不足,对骨折复位及腕关节功能的仍预后存在争议,需要进一步的研究[5]。

本研究回顾性比较2015年以来我科采用纵行MIPO切口及传统纵行切口行桡骨远端骨折切开复位内固定治疗的患者的临床疗效,以期分析纵行MIPO切口对腕关节功能预后的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2015年1月至2018年12月,我科连续收集62例桡骨远端骨折患者。纳入标准如下:(1)年龄≥18或<70岁;(2)骨折类型复合AO/OTA A2,A3,B3,C1和C2型骨折;(3)接受闭合掌侧入路手术的患者。有下列情况之一的患者被排除在外:(1)未行手术患者;(2)开放性骨折;(3)采用背侧入路;(4)用外固定架固定;(5)陈旧性骨折超过14天;(6)合并多个骨折或包含病理性骨折;(7)失访或其他无法配合随访的病人,比如阿尔兹海莫症。

最终,共有30名患者被纳入研究。采用伪随机数发生器将患者随机分为观察组(纵行MIPO切口)和对照组(传统纵行切口)。纳入的患者中,男性14例,女16例;年龄22-86岁,平均57岁。均为闭合新鲜骨折,按AO /OTA分型,A2型6例,B3型9例,B3型8例,C1型6例,C2型1例。合并症中9例合并高血压病,血压控制良好;5例合并脑萎缩或老年性脑改变;2例合并有糖尿病,术前已经内分泌科治疗并控制血糖。30例患者术前均行手法复位维持长度并临时固定,促进消肿,同时避免因骨折移位畸形造成皮肤挤压伤。手术时机一般选择伤受伤后消肿3-7天。

1.2 手术方法

观察组:手术在臂丛麻醉下,上臂止血带控制下进行。手术采用纵向MIPO切口行桡侧腕屈肌入路。主切口在桡侧腕屈肌与桡动脉之间作,长度为1.5-2.5 cm,从手腕折痕近端开始。桡侧腕屈肌向尺侧牵拉,桡动脉向桡侧牵拉。纵向切开掌侧骨膜,通过骨膜剥离子钝性推开桡骨掌侧骨膜,抬高旋前方肌骨膜并建立通道。在直视和透视下骨折复位,临床克氏针固定骨折。若有桡侧腕屈肌下骨折,可通过桡侧腕屈肌和尺侧切口牵引轻易显露。采用合适掌侧锁定钢板,置于旋前方肌下通道内。根据需要进行骨移植。经透视证实定位正确,用远端锁定螺钉固定钢板,钢板不超过桡骨远端“分水岭”。在透视引导下,在近端两个钢板孔的连接处做一个0.5 cm长的皮肤纵向切口。钝性剥离,通过桡侧腕屈肌和掌长肌之间的间隙可见钉孔。孔内固定2颗锁紧螺钉。按需保留克氏针固定小的游离骨片。在C臂上完成最终骨折复位和植入物定位后,缝合骨膜,关闭切口。

对照组:与观察组采用相同麻醉和体位,同样采用桡侧腕屈肌入路,沿手腕折痕近端开始全层纵行切开皮肤至充分显露骨折端及足够长度放置钢板为止,旋前方肌从它的原点被劈开以暴露术野。采用与观察组相同的骨折复位技术和钢板螺钉系统。旋前方肌在创面闭合前进行修补,将保留的两侧肌肉组织与部分肱桡肌腱膜一并“8”字缝合。其他手术方式及术后处理与观察组相同。

1.3 术后处理

手术后,所以患者的手腕和前臂被放置在一个卡盘支具中,便于功能锻炼。3周后拆除支具,继续进行康复运动直到骨愈合牢固为止。术后2天内行影像学检查。通过临床症状和血液数据分析评估深部伤口感染,2周左右拆线。

术后2、4和12周电话通知患者在门诊进行功能随访,拍摄患肢腕关节正侧位X线片。记录患肢功能,患者取站立位,屈肘功能位紧贴侧胸壁,腕部中立位,记录患侧上肢功能的DASH评分和视觉模拟(VAS)评分。通过测量患者的患侧、健侧腕关节掌屈、背伸等6项活动度指标。采用Gartland-Werley腕关节临床评分标准,从残余畸形、主观评价、客观评价、并发症4方面进行手术疗效评定:0-2分为优,3-8分为良,9-20分为可,≥21分为差。

1.4 统计学分析

定量变量被描述为对称分布的平均值和标准差或不对称分布的中位数和四分位范围。分类变量比较采用卡方检验,对称分布和非对称分布采用ManneWhitney U检验。P<0.05为差异有统计学意义。统计学分析均采用SPSS 13.0(IBM,USA)。

2 结果

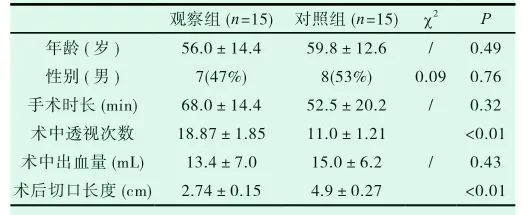

两组患者均顺利进行了桡骨远端骨折切开复位内固定术。两组患者的年龄及性别等基线资料无统计学差异。两组手术时间比较无明显统计学差异,但观察组术中透视次数明显高于对照组。观察组术中出血量5-25mL,平均(13.4±7.0)mL,对照组术中出血量5-20mL,平均(15.0±6.2)mL,P=0.43,两组患者术中出血量比较无明显差异,观察组的切口长度显著小于对照组的切口长度,差异有统计学意义(见表1)。

表1 两组基线资料与手术资料对比

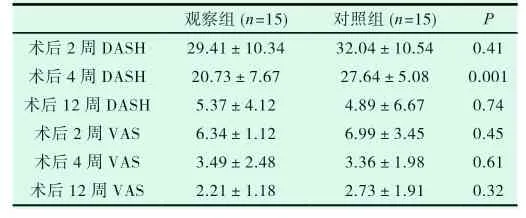

术后2周X线片显示桡骨掌倾角及尺偏角均与健侧无明显统计学差异;关节面分离、移位、压缩塌陷术后均<1 mm,骨折块旋转均予以复位矫正;,桡腕关节向掌侧或者背侧半脱位者全部予以矫正。对术后2周,4周及12周患者的DASH评分及VAS评分进行记录对比。观察组与对照组术后2周及12周的DASH无明显统计学差异;观察组术后4周DASH评分为(20.73±7.67)分,对照组术后4周DASH评分为(27.64±5.08)分,P<0.05,存在统计学差异。两组患者术后2周,4周及12周VAS评分未见统计学差异(表2)。

表2 两组患者术后DASH及VAS评分对比

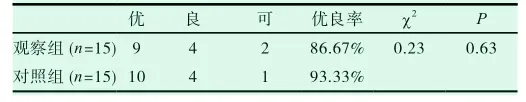

最终所有患者获得6-15个月的随访,平均12个月,均获得骨性愈合,均未见桡骨短缩,钢板固定良好,螺钉无松动。术后伤口无感染,无肌腱、神经损伤等并发症。术后关节活动度各项指标及与健侧比较:患侧腕关节活动度各项指标较健侧均减少,但患、健侧腕关节活动度各项指标的比值仍均大于0. 9,患侧与健侧的活动度各项指标比较均无统计学差异。按照Gartland-Werley标准评定观察组疗效:优9例,良4例,可2例,优良率86.7%。对照组疗效:优10例,良4例,可1例,优良率93.33%,P=0.63(表3)。

表3 两组患者末次随访Gartland-Werley评定比较

3 讨论

桡骨远端骨折掌侧MIPO切口与传统纵行切口相比在远期功能预后上产生了相似的结果,同时,由于对骨折端的暴露有限,MIPO切口的术中透视次数显著高于传统纵行切口,手术时间相对较长。然而,由于并未全层切开软组织及劈开旋前方肌,采用MIPO切口的患者术后早期的功能优于传统纵行切口,且切口美容效果更好。

桡骨远端骨折是一种常见的上肢骨折,传统的治疗方式是手法复位并石膏固定。这种方式对骨折端的维持存在缺陷,且极易造成腕关节僵硬,甚至肩肘腕综合征,预后较差。因此,A2、A3、B3、C1、C2型桡骨远端骨折越来越多的采用掌侧钢板治疗[6]。其中,掌侧桡侧腕屈肌入路应用最为广泛。传统的桡侧腕屈肌入路下的纵行切口通常为6-8cm或更长,这种全层切口在桡骨远端骨折的治疗中提供了足够的暴露,便于骨折关节面的暴露和钢板的放置。这一切口大多将旋前方肌从其止点取下或直接劈开旋前方肌,以暴露潜在的术野,并在手术结束时根据术者的习惯修补或不修补旋前方肌。劈开旋前方肌会对腕关节及前臂功能造成一定影响,Fang等人发现,传统切口下劈开旋前方肌将导致18.5%的旋前强度损失和12.9%的旋前耐久性损失[7]。尽管修补旋前方肌的失败率较低,修补后的旋前方肌还能保护屈肌腱免受钢板的激惹,但其功能预后与不损伤旋前方肌而直接钝性剥离骨膜建立通道的微创MIPO切口相比仍存在争议[8]。随着微创理念在术者和患者中的广泛普及,不同年龄、文化、职业的患者对切口美容效果的关注甚至高于对功能的关注,当然,这是建立在两种术式对术后预后无显著差异的前提下[9]。

MIPO切口是将复位骨折的主切口限定在2-3cm的长度内进行有限暴露,钢板的放置已经螺钉的锁定主要靠精确定位做次要小切口。腕关节MIPO切口有横行和纵行两种,但由于正中神经掌侧支起源于前臂远端,横向切口有医源性损伤该支的风险,导致持续性疼痛。同时,横行切口不利于因手术难度大延迟切口的需要,且缝合后如割腕伤口般不美观,逐渐少用[10]。尽管纵行MIPO切口与传统纵行切口在方向上有重合之处,但由于有限切开骨折端主切口,整体长度明显小于传统切口,我们的结果显示,MIPO切口的总长度甚至接近传统切口的一半。但这也出现一个新问题,局限的暴露会影响术野显露,延长手术时间,增加术中透视次数。尽管术后随访来看,MIPO组的骨折愈合及术后功能与传统组无差异,但MIPO技术对术者的要求较高,可能需要经验更加丰富的术者完成。

术后功能是骨科医生最为追求的预后指标,我们的研究显示MIPO切口组的早期功能优于传统切口组,但远期预后结果两组并无明显差异。这提示在获得相似的骨折复位和旋前方肌完整度后,在同等的康复策略下保留旋前方肌和修补旋前方肌似乎对功能的影响没有差异。一项国外的研究提示尽管旋前方肌修复对重叠肌腱提供了足够的保护,但旋前强度可能会降低约5%,从我们的结果来看,这一下降可能对整体的前臂及功能并无太大影响[11]。本研究中两组患者末次随访Gartland-Werley优良率接近,对术后的功能满意度较高,唯一的差距即MIPO切口更加美观,美容效果好。在一些对老年患者的桡骨远端骨折手术治疗中,MIPO切口的获益更高,在腕关节旋前角度,VAS评分及Gartland-Werley优良率方面均好于传统切口,这可能提示不同年龄段的患者术后功能恢复存在差异[12,13]。

总而言之,本研究显示,采用纵行MIPO切口治疗桡骨远端骨折在保证手术效果的同时尽可能的保留了患者原有的正常软组织,能获得美观的术后切口和满意的早期功能。但远期功能恢复与传统纵行切口无明显差异,且显著增加了术中透视次数,一定程度延长手术时间,对术者的手术技术要求较高,是一种可采用的微创骨科手术技术。