小清咽颗粒制备工艺优化研究

2021-02-26杨仁惠杨元风屈相玲罗玉玲游正琴

杨仁惠,杨元风,屈相玲,罗玉玲,游正琴

(1.贵州中医药大学第二附属医院,贵州 贵阳 550003;2.贵州省药品监督管理局检查中心,贵州 550003)

小清咽颗粒为贵州中医药大学第二附属医院的自制中成药成方院内制剂,组方源自省知名老中医王玉林教授的临床验方,其主要成分由板蓝根,桑叶,射干等五味中药组成。具有滋阴润肺,消肿利咽的功效,临床上用于风热喉痹,症见咽喉肿痛,吞咽不利,咽痒咳嗽,声音嘶哑,或伴发热恶寒,及急性咽炎见前述表现者效果显著[1],患者反映良好。但原有的传统工艺干浸膏粉湿法制粒制备工艺耗时长[2-3]、步骤繁琐、烘干时间长、损失大、溶化性差、增加微生物污染风险。为提升和有效控制该院内制剂质量,采用中药提取浸膏与混合辅料(可溶性淀粉-糊精)进行湿法制粒[4],减少干燥、粉碎、混合等过程,为长期质量控制提供保证。

1 材料

1.1 试药 板蓝根、桑叶、射干、玄参、甘草购至贵州同济堂中药饮片有限公司,经贵州中医药大学第二附属医院韩云霞教授鉴定为正品。可溶性淀粉(安徽山河药用辅料股份有限公司),糊精(典阜市药用辅料有限公司),乳糖(湖南九典宏阳制药有限公司)。

1.2 仪器 TP-320C电子天平,XR3190-A12+EK电子秤,6150-Q夹层锅(50 L),KD-ZBJ38全自动包装机,YK-160摇摆式制粒机,HWY100Ⅲ混合机,CT-C型热风循环烘箱。

2 方法与结果

2.1 制粒方法筛选 现有浸膏粉湿法制粒,发现小清咽颗粒制粒耗时长,步骤繁琐、烘干时间长、损失大、且制粒溶化性差等缺点。故稠浸膏直接湿法制粒。

2.2 浸泡时间的单因素考察 在满足药材吸水率的条件下,考察浸泡时间(0、0.5、1、3、5、24 h)对处方出膏率的影响,以总固体物收率为考察指标,照《中国药典》2020年版四部通则0831干燥失重测定法测定,计算总固体物收率,公式如下:

公式中W为25 ml滤液中固体物的重量,V为定容体积,Wt为样品投料重量。

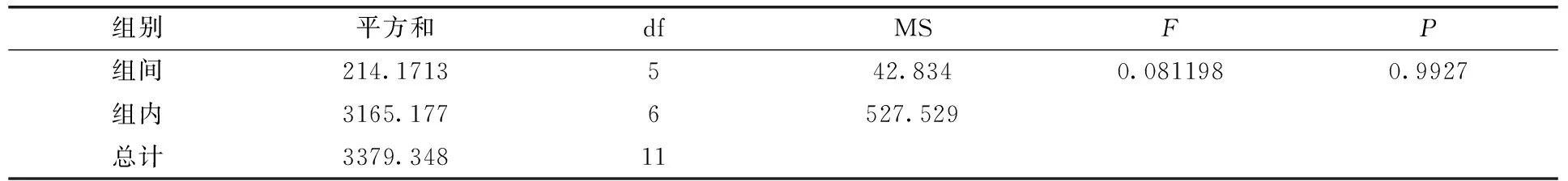

优选出出膏率影响最大的浸泡时间,采用EXCEL2007单因素方差分析(见表1)。单因素方差分析表明:P>0.05,说明不同的浸泡时间没有显著性差异;选用浸泡时间0 h比较合适。

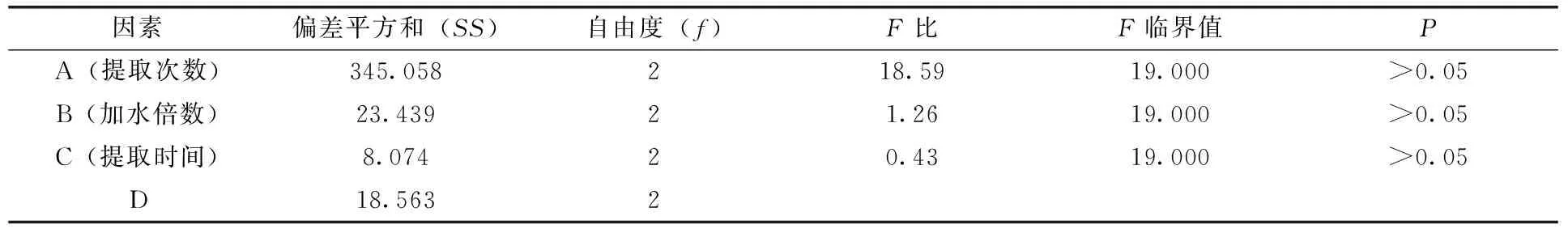

表1 单因素方差分析

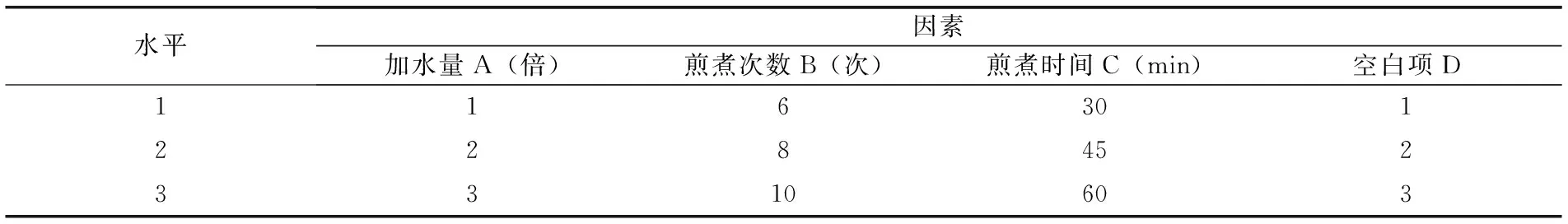

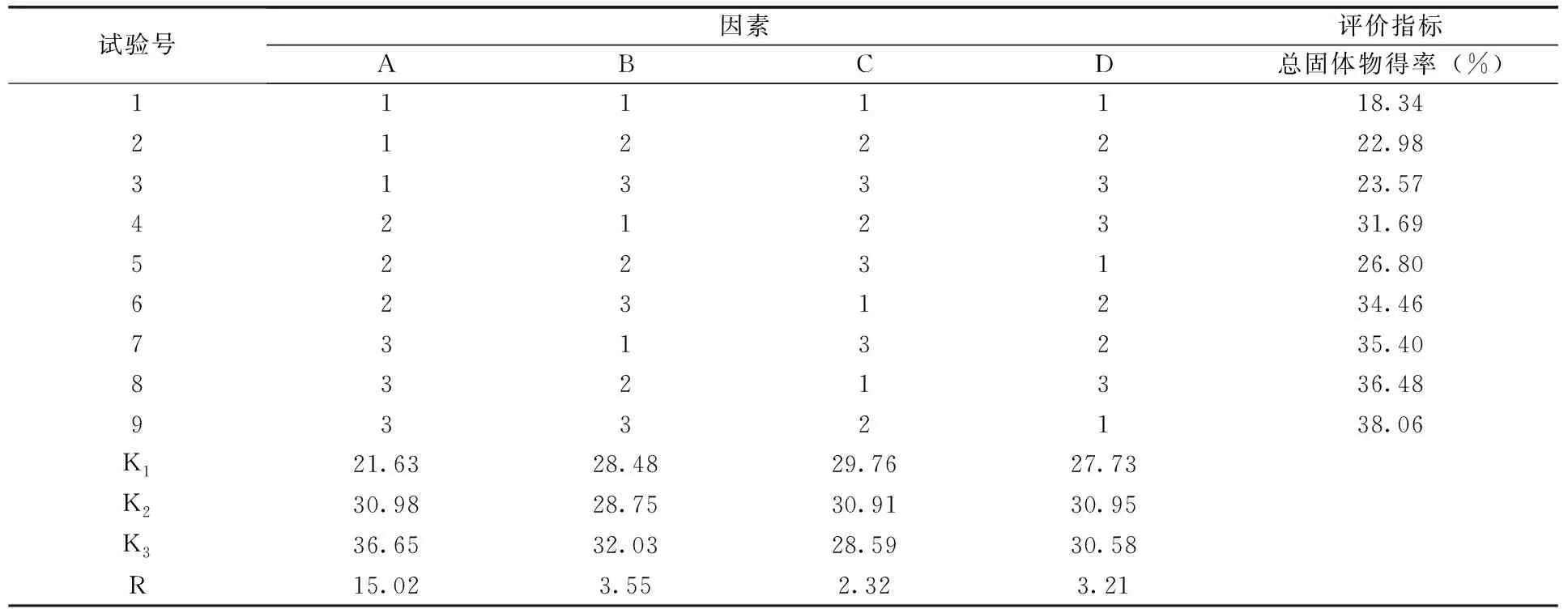

2.3 提取工艺的优化 在满足药材吸水率的条件下,浸泡0 h,考察煎煮次数、加水量、煎煮时间三个影响煎煮效果的主要因素,每个因素选择了三个水平,使用L9(34)正交表安排试验,见表2~4。

以总固体物收率为指标,从表2直观分析看,各因素对小清咽颗粒出膏率的影响为A>B>C,A因素不同水平差异较大,最佳方案为A3B3C2;但是从方差分析结果可见三个因素均无显著性差异,考虑到C因素不同水平差异较小,煎煮时间过长会导致提取时间过长,因此本试验选择煎煮3次,加水倍数为12倍,每次30 min作为最佳提取工艺,A3B3C1。结合吸水率及浸泡时间研究结果,最终确定的提取工艺为首次加12倍水浸泡0 h,煎煮30 min,第二次和第三次加10倍水,煎煮30 min,合并三次的提取液备用。

表2 因素水平表

表3 提取工艺条件L9(34)正交试验安排及直观分析结果

表4 提取工艺条件L9(34)正交试验方差分析结果

2.4 稠浸膏相对密度选择 中药稠浸膏本身存在一定的黏性,相对密度过小时含水量较高,缺乏黏性,不易制粒,且制粒辅料比例和使用剂量增加;相对密度过大时,硬度增加,不利于与辅料混合均匀,也不易制粒。因此,将相对密度控制在1.25~1.30(60℃)范围内较适宜。

2.5 成型辅料的筛选 中药颗粒剂常用的赋形剂为可溶性淀粉、糊精、乳糖等,它们吸湿性较小,而且价格较低,稳定性好,故本实验将对这三种辅料进行考察。取3份小清咽颗粒浸膏(60℃时相对密度为1.29)10 g,分别与以上3种辅料进行制软材制粒,以颗粒的溶化性、收率分析实验结果,筛选辅料。结果见表5。

表5 辅料的选择考察结果表

结果表明,以可溶性淀粉、糊精单独制粒可行,制粒情况较好。乳糖制粒辅料用量较多,且乳糖价格偏高,不适合大工业生产。糊精具有价格低廉,易溶于水,成型性好等特点,考虑到工业大生产成本问题,辅料用量大小问题,选择可溶性淀粉与糊精的最佳混合比例的辅料作为小清咽颗粒制粒的辅料。

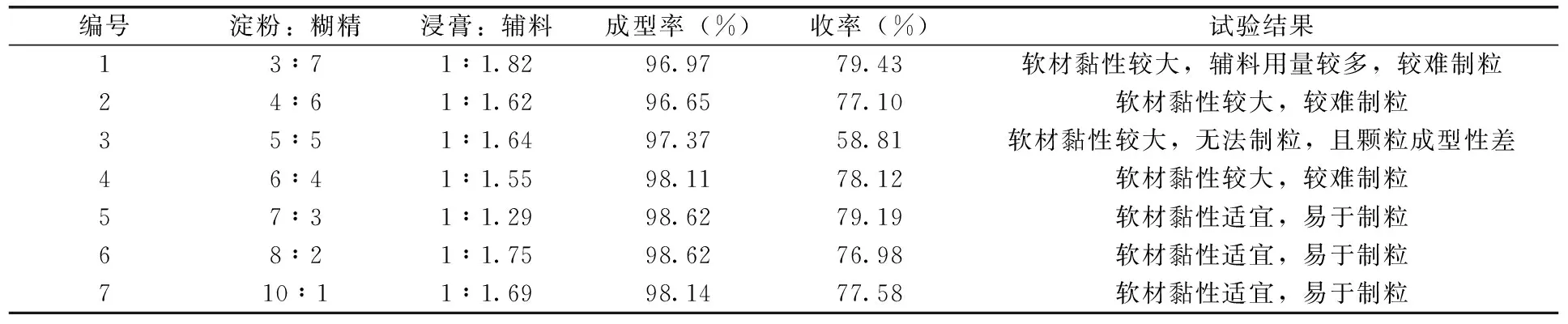

2.6 成型辅料比例考察[5]采用可溶性淀粉和糊精作为辅料,淀粉和糊精按照3∶7、4∶6、5∶5、6∶4、7∶3、8∶2、10∶1比例混合均匀,得到不同比例的混合辅料。将不同比例的混合辅料与中药浸膏(60℃时相对密度为1.27)10 g混合,制软材,过20目筛湿法制粒,60℃干燥3 h,过10目筛整粒。以成型率、收率为指标,优选辅料淀粉和糊精的最佳比例。结果见表6。

表6 成型辅料比例考察结果

成型率:取干燥后的颗粒,过10目筛和80目筛,以过10目筛未过 80目筛的颗粒作为成型颗粒,以成型颗粒的质量与颗粒剂总质量的比即为成型率。

收率:取干燥后的颗粒,过10目筛和80目筛,以过10目筛未过 80目筛的颗粒为成型颗粒,以成型颗粒的重量与浸膏的重量加混合辅料总量的比即为收率。

由辅料比例的考察结果可知,淀粉∶糊精为7∶3时成型率和收率都好于其他比例,3∶7、4∶6、5∶5、6∶4比例所制备的软材较黏,条形颗粒较多。8∶2和10∶1比例所制备的软材较松散,细粉较多。当混合辅料比7:3时所制备的软材较适中,只有少量黏网。因此采用淀粉:糊精比为7∶3混合辅料。

2.7 不同批次药材总固体物的制备 取处方量的药材,按照小清咽颗粒工艺研究优选最佳提取工艺条件A3B3C1提取,浓缩至250 ml,精密取25 ml至已恒重的蒸发皿中,水浴蒸干,105℃干燥至恒重,称重计算出膏率,测定总固体物收率。结果显示:6批次实验的平均出膏率为32.33%。

2.8 验证试验 取相对密度1.30(25℃)的小清咽颗粒稠浸膏3批(批号20201001、20201002、20201003),按“2.6”项下优化工艺进行验证试验,测定颗粒成型率、收率为指标,结果见表7,可知工艺合理可行[6]。

表7 湿法制粒工艺验证性实验结果

3 讨论

在辅料筛选研究过程中发现,不同辅料、不同比例、不同辅料及其不同配比、用量对颗粒成型性、可操作性有较大影响,因此以成型率、收率、溶化性为考察指标,对上述测试结果进行综合评价选用混合辅料(可溶性淀粉:糊精7∶3)与浸膏 (1.2∶1)湿法制粒。根据原临床处方生药量为60 g,为成人每日常用量,按32.33%的出膏率,成人每日服用浸膏总量为19.40 g。现按制剂处方量换算,成人每日服用颗粒量约45 g,拟定日服3次。每次服用1袋 ,每袋15 g。基本满足原临床处方日服生药量。