把握学科核心素养的进阶 有序开展深度学习

——以光合作用的教学为例

2021-02-25钟能政

雕 玲,钟能政

(1.合肥市第九中学,合肥 230001; 2.安徽省教育科学研究院,合肥 230061)

生物学教育价值之一是帮助学生认识生命的本质和规律,从而认识自然的本质。

生物界利用的自由能绝大部分都来自太阳能,光合作用是自然界将光能转变为化学能的主要途径,是地球上生命存在、繁荣和发展的源泉。光合作用的研究在理论和生产实践上都具有重大的意义,因此光合作用是各学段生物学教学的重要内容之一。但学生的知识、能力水平不同,各学段对光合作用的教学要求不同,主要有以下特点。

1 对光合作用场所的认识由表及里

1.1 初中对光合作用场所的认识

初中教学是围绕“叶是植物体进行光合作用的主要器官”开展的。通过“观察叶片的结构”活动,结合叶片的结构模式图,使学生识别叶片的结构,认同不同植物的叶片内部结构基本相似,都由表皮、叶肉和叶脉3部分组成。然后学生用光学显微镜观察到叶肉细胞内部有绿色颗粒结构,即叶绿体。在“绿叶在光下制造淀粉”实验中,叶片的见光部分遇碘后变蓝,遮光部分遇碘后不变蓝[1],将其分别制成临时切片,在显微镜下观察,发现变蓝的具体部位是叶绿体,说明叶绿体是光合作用的场所。叶肉细胞中含有大量叶绿体;表皮无色透明、可透光,其上分布有气体交换的“窗口”气孔;叶脉有运输水分和无机盐的导管以及运输有机物的筛管。因此,叶的结构与光合作用相适应。

1.2 高中从亚显微水平上认识叶绿体的结构

高中对光合作用场所的教学是围绕“捕获光能的色素和结构”开展的。通过开展“绿叶中色素的提取和分离”实验,探究绿叶中的色素种类和相对含量。呈现色素溶液吸收光谱的实验结果,使学生分析得出叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光,胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光。虽然色素吸收的光波长有差别,但都用于光合作用。通过问题引导学生分析德国科学家恩格尔曼的2个实验结果,得出叶绿体吸收的光能用于光合作用放氧。结合其他实验证据,确定叶绿体是光合作用的场所。接着引导学生观察叶绿体的电镜照片和模式图,概括叶绿体的亚显微结构,使学生认识叶绿体的结构之所以适于进行光合作用,是因为其内部巨大的膜表面上分布着许多吸收光能的色素分子,类囊体膜上和基质中有许多进行光合作用必需的酶,这是叶绿体进行光合作用的结构基础[2]。

1.3 大学从分子水平上认识叶绿体的结构

大学的细胞生物学从分子水平上学习叶绿体的结构与功能,重点是学习叶绿体中类囊体和基质的化学组成和功能。类囊体膜中镶嵌有大小、数量不同的颗粒,包括:捕光的天线色素、两个光反应中心、各种电子载体、合成ATP的系统和从水中抽取电子的系统等[3]。类囊体完整连续,使其与基质相隔开,有利于光合磷酸化过程中NADPH的形成,PSⅠ、PSⅡ的分布在光合作用的电子传递和ATP、NADPH的产生方面起重要作用[4];基质中含有蛋白质和其他代谢活跃物质,最主要的是核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶,是光合作用中固定CO2有关的酶系统,亦是自然界含量最丰富的蛋白质。因而构成叶绿体结构的各种分子的分布和功能是与光合作用相适应的。

2 对光合作用本质的认识不断深入

2.1 初中通过科学史和学生实验了解光合作用的原料、条件和产物

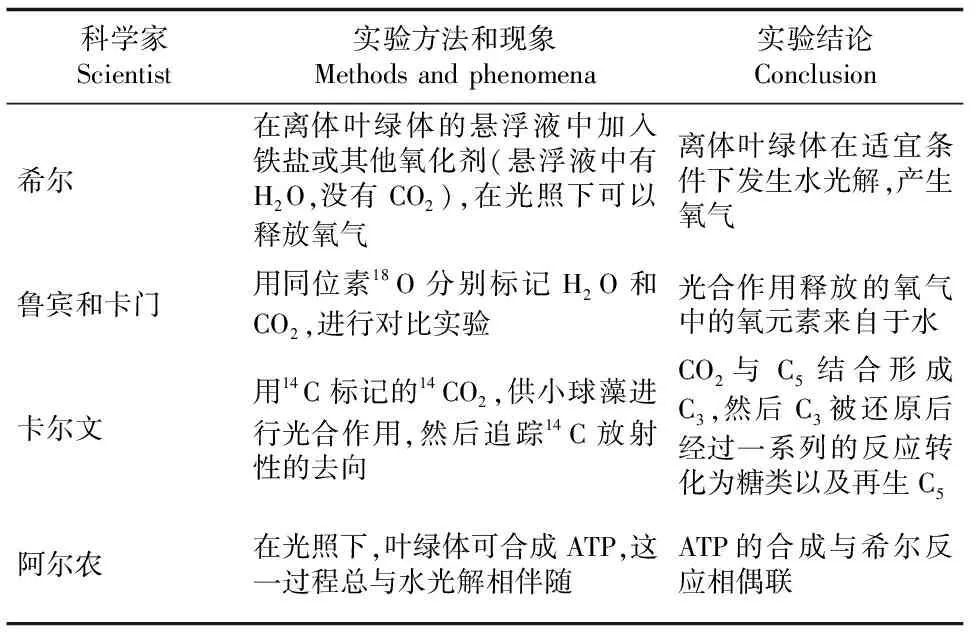

初中生物学教科书介绍人类早期对光合作用的探索历程,如:17世纪上半叶,比利时海尔蒙特的实验得出柳苗生长所需的物质,并不是由土壤直接转化的,水才是使植物增重的物质;1771年英国普利斯特利的实验认为绿色植物能够净化因蜡烛燃烧或动物呼吸而变得污浊的空气;1779年荷兰英格豪斯通过实验证明绿色植物只有在光下才能净化空气;1782年,瑟讷比埃的实验证明植物在光下释放氧气的同时,还要吸收空气中的二氧化碳;1864年萨克斯的实验证明在光下绿叶能够合成淀粉等物质。教学时,通过开展系列实验(表1),引导学生分析实验现象,获得光合作用的原料、产物和条件等事实性知识,理解光合作用的实质是将无机物转变为有机物,光能转换为贮存在有机物中的化学能,并归纳概括光合作用的概念,绿色植物能利用太阳能(光能),把二氧化碳和水合成贮存了能量的有机物,同时释放氧气。

表1 初中生物学教科书中有关光合作用的实验

2.2 高中认识光合作用的基本过程

人教版普通高中生物学教科书介绍了探索光合作用原理的部分科学家的实验(表2)。学生通过科学史的学习,认识到光合作用释放的氧气来自水,氧气的产生和糖类的合成是分阶段进行的。然后教师讲授光反应和碳反应的基本过程,使学生初步认识光合作用时CO2中的碳如何转化为有机物中的碳,光能如何转换为有机物中的化学能,并概括形成光合作用的概念。这样学生就能较深刻地理解光合作用的实质,即植物细胞的叶绿体从太阳光中捕获能量,这些能量在二氧化碳和水转变为糖与氧气的过程中,转化并贮存为糖等分子中的化学能。在此基础上,学生结合酶、ATP和细胞呼吸的知识,理解细胞的生命活动需要能量驱动,太阳能是几乎所有生命活动中能量的最终源头,太阳能通过驱动光合作用而驱动生命世界的运转。

表2 普通高中生物学教科书中有关光合作用科学史的内容

2.3 大学从多角度探索光合作用的机制

大学的不同生物学教材对光合作用的定义描述有差异。例如:沈同和王镜岩编写的《生物化学》将光合细胞捕获光能(太阳能)并将其转变为化学能的过程,即绿色植物或光合细菌利用光能将CO2转化为有机化合物的过程称为光合作用[5];潘瑞炽编写的《植物生理学》给光合作用下的定义是,绿色植物吸收阳光的能量,同化二氧化碳和水,制造有机物并释放氧气的过程,称为光合作用[6]。对光合作用机制的学习要求各有侧重,如:细胞生物学侧重从细胞的能量转换角度介绍光合作用的过程及其结构基础,学习叶绿体半自主性细胞器的特点及叶绿体的增殖与起源;植物生理学侧重于不同生境下植物光合作用的不同碳同化途径及其生理意义,如C3、C4植物的光合特征,光合作用的产物,影响光合作用的因素,植物对光能的利用。生物化学侧重于光反应与暗反应的分子机理。但不同的教材都有原初反应、电子传递与光合磷酸化和碳同化等基本内容,说明学习的重点是探索光合作用过程的本质。

3 对光合作用的探究由定性到定量

3.1 初中光合作用实验的特点

初中开展的“验证绿叶在光下制造淀粉”等光合作用实验为定性实验,学生主要依据直接感知的现象获得光合作用需要光、二氧化碳,能产生淀粉和氧气等知识。所以教学的重点是培养学生解决科学问题的思路和设计对照实验的方法。教师可通过“实验前为什么要对实验材料进行暗处理?”“为什么要用黑纸片把叶片的一部分遮盖起来?”等问题,引导学生思考,从而初步培养学生的探究能力和实证意识。

3.2 高中光合作用实验的特点

高中生物学开展的“探究环境因素对光合作用强度的影响”实验,要求学生进行定量实验,让学生在量的变化中了解事物的本质。例如,探究光照强度对光合作用强度的影响,以处理过的圆形小叶片为实验材料,将3组分别置于强、中、弱3种光照下,观察并记录同一时间段内各实验装置中圆形小叶片浮起的数量,通过数据表述实验结果,分析光照强度对光合作用强度的影响。该实验的原理是叶肉组织中积累的O2使圆形小叶片上浮,其实是一种半定量的方法。从高考试题[7](图1)也可以看出高中生物学的定量实验还处于起步阶段,主要是培养学生有定量的思想,使学生认识只有定量才能更深入地认识事物的本质和规律。

图1 甲、乙两种植物净光合速率随光照强度的变化趋势图[7]

3.3 大学有关光合作用的实验

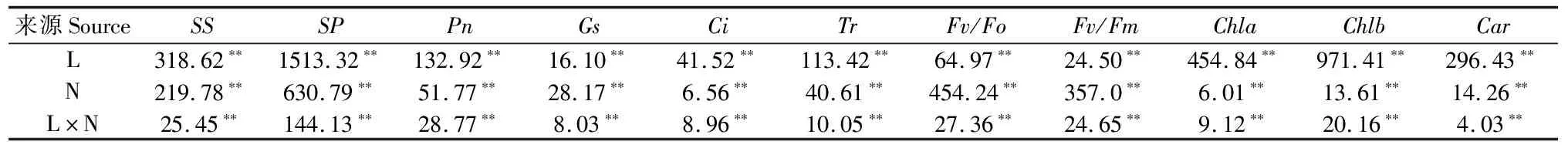

在自然条件下,光合作用是在完整的有机体中进行的,而这些有机体不断对体内外发生的各种变化做出响应。大学的植物生理学、生物化学等教学中都有较多关于光合作用的实验,大多都需要进行定量测定。如“环境因素对植物的光合作用的影响”实验,不仅研究单因子因素的影响,有时还会研究多种因子及其相互作用对光合作用的影响,测定的因变量也是多个方面的,实验中要求进行平行重复实验,控制实验误差,并对实验数据进行统计学分析(表3)。

表3 光氮互作对闽楠幼苗叶片生理参数影响的显著性F测验[8]

4 启示

4.1 教学应不断提升学生的核心素养

首先通过上面的陈述可以看出,中学和大学对光合作用的学习内容存在差异,如:对光合作用场所的认识,从叶到叶肉、叶肉细胞到叶绿体,对叶绿体结构的认识从显微水平到亚显微水平最后到分子水平,但实质都是让学生逐步认识生物的结构是以物质作为基础的;不同层次的结构与其功能相适应,一个结构功能的实现需要其他结构的配合,功能的实现还需要外部条件等[9],从而使学生形成正确的结构与功能观。对光合作用过程的学习,虽然深度不同,但目的都是要求学生理解光合作用概念的内涵,认识光合作用的重要性,进而形成物质与能量观、进化与适应观等,其实质也是相同的。由此可见,围绕大概念的学习可以在学校教育的不同学段进行,各学段的教师应认真分析各年龄阶段学生的认知特点和前概念,引导学生在前概念的基础上进行知识建构、问题解决和反思改进,从而实现概念的深化和知识的迁移,帮助学生循序渐进地探索生命的本质和规律,提升生命观念,进而形成正确的自然观和世界观。

其次,在生物学探究活动中,虽然不同学段探究实验的深度不同,但其目的都是培养学生从任务环境中发现和表述问题(通过观察或从现实生活中提出有价值、可探究的生物学问题),形成解决问题策略(设计可行的实验方案),然后具体执行解决问题策略(实施实验方案,收集和解释数据,做出合理判断),最后对操作和策略是否适宜、当前状态是否接近目标、问题是否已得到解决等做出评估(评价反思与改进)[10],使学生在探究活动中学会像科学家一样思考,形成科学的思维方式。

再则,不同学段还应重视培养学生科学态度和责任。通过教学让学生在认识科学、技术、社会、环境关系的基础上,逐渐形成探索自然的原动力,严谨、实事求是和持之以恒的科学态度,以及遵守道德规范,保护环境并推动可持续发展的责任感。

4.2 教学应基于真实情境开展深度学习

为了达成提升学生生物学科核心素养的目标,各学段的教师在教学时应注意要基于真实情境开展深度学习。因为面向未来的未知世界的学习,学习者不仅需要获得对概念深层次的理解,还需要能够将已经理解的知识应用于生活[11]。真实、具体、富有价值的问题解决情境是形成驱动性任务,引导学生解决任务,构建新知识、新理解、新应用的载体。例如,“校园中同株植物不同部位叶的形态和结构存在差异吗?”就是真实的情境,学生可通过观察比较,提出系列问题:形态结构存在差异的原因是什么?存在的差异对植物光合作用有什么影响?根据学生不同年龄阶段的认知特点,中学教师可引导学生从肉眼观察叶的形态、颜色到显微观察叶的结构、叶绿体的数量,从推测可能的影响到设计实验探究不同部位叶的光合作用强度是否存在差异。大学教师则可引导学生观察不同部位叶的叶绿体超微结构、测定叶绿素的含量以及叶的光合放氧速率,从而探究其对光合作用的影响,还可进一步探究引起不同部位叶的形态和结构存在差异的外因,联系对农业生产上提高农作物光合作用强度有什么启示。这种基于真实情境的项目学习,能激发学生内在的学习需求,使学生能够积极主动地参与学习。教师还应依据学习的目标,确定清晰的评价标准,为学生的深度学习活动持续提供及时反馈,以促进学生改进学习。