青藏寒区隧道及隧道群事故成因与对策探讨

2021-02-23吴小丽

吴小丽

(招商局重庆交通科研设计院有限公司 隧道与地下工程院, 重庆 400067)

根据2019年相关统计数据,西藏自治区公路通车总里程超过10万km,G4218林芝至拉萨、G4218日喀则机场至日喀则市、G4219泽当至贡嘎机场等公路先后建成通车,G4218拉萨至日喀则机场公路等正在加快建设;青海省公路通车里程8.38万km,高速公路(含一级)达4 040 km。青藏等高寒地区公路交通发展已进入高速时代。高寒地区公路隧道数量增长较快,包括米拉山隧道、雀儿山隧道、拉脊山隧道等。由于高寒地区特殊的地理环境,隧道建设及运营管理面临较多技术难题。国内外对高速公路隧道及隧道群交通事故影响因素、事故预测与评价、事故对策等的研究较多,但针对青藏寒区隧道及隧道群的事故成因及对策的研究并不多见。该文对青藏寒区隧道及隧道群事故成因进行分析,探讨设计阶段和运营阶段的应对措施,以提高隧道的运营安全。

1 青藏寒区隧道事故的特点

青藏寒区隧道事故与一般公路隧道有共同点,也有其独特性。青藏寒区隧道可能穿越冻土地区,甚至部分隧道洞口可能设置在雪线以下,隧道运营过程中存在积雪段、风吹雪段及路、桥、隧道等复杂结构连接段,风险更高。

1.1 追尾、侧滑、翻坠事故较多

青藏寒区冬季较长、气温较低,道路多被冰雪覆盖,路面附着系数下降,前方车辆遇到特殊情况需紧急制动时,后方车辆因制动距离不足,极易发生追尾事故。在车辆转弯或雨雪天气时,车辆易发生侧滑,碰撞防护栏等发生翻车、坠车事故。根据文献[3]的统计,青藏公路上单方翻车事故占54.42%,侧面相撞事故占17.66%,正面相撞事故占9.12%,追尾事故占7.69%,坠车事故占0.57%,其他事故占10.54%。

1.2 隧道进出口事故较多

根据隧道路段交通事故空间分布特性及交通事故调研数据,隧道洞口附近交通事故发生概率较高。青藏高寒地区隧道洞口区域路面积雪、湿滑,更易发生交通事故。

2 安全影响因素

隧道及隧道群的运营安全涉及道路、机电、环境、管理、车辆、驾驶行为等多个领域、多个学科,其相互作用、相互影响(见图1)。

图1 隧道及隧道群运营安全影响因素

2.1 环境因素

(1) 高寒地区温度低,隧道洞口及洞内段易发生冻害,路面积雪滑溜,易引发追尾、侧滑、翻坠等交通事故。

(2) 雨、雪、风、雾天气降低了能见度,给驾驶过程带来更大安全风险。

(3) 车辆进出隧道时存在“黑洞”和“白洞”现象,驾驶员的眼睛需要一定时间适应由明到暗、由暗到明的过程。对于寒区隧道分布密集区域,白天光照强烈,驾驶员眼睛频繁地经历明暗交替过程,会对其心理造成一定压力,影响行车安全。

(4) 高海拔隧道内低压缺氧,驾乘人员心理状况和行为对策难以预测,一旦发生灾害、事故,人员逃生、应急处理及救援难度大。

(5) 由于长期处于恶劣的环境,机电设备易出现故障,消防管道保温系统易失效,发生火灾时灭火救援存在困难。

(6) 高寒地区空气密度小、气压低,隧道内火灾的温度场、烟雾场的分布和扩散规律均不同于常规隧道,人员逃生和救援面临极大挑战。

2.2 道路因素

青藏高寒地区受地域、地质条件影响,道路选线受限,可能存在大规模隧道群、隧道平纵线形不良等情况,隧道运营过程中存在更高风险。

2.3 人为因素

驾驶经验、驾驶员性格、驾驶员状态对驾驶行为的影响可用反应时间来表征,其长短一般取决于刺激的种类和强度、驾驶员自身个体特性及注意程度、客观环境的复杂程度等。高寒地区氧气含量低、驾乘人员大脑反应变慢,行动相对迟缓,发生紧急情况时,人的活动能力可能受到较大影响。根据文献[4]对高原地区驾驶员特性的研究,高原地区驾驶员的平均反应时间比平原区延长0.013 s,平均复杂反应错误次数多0.4次。

2.4 车辆因素

高寒地区恶劣的环境导致车辆动力性能下降,车辆在长期使用过程中,由于磨损、老化等原因易出现故障,如转向和制动系统失效、爆胎等,驾驶员在行驶过程中若未能及时发觉,极易发生交通事故。

2.5 管理因素

寒区高速公路隧道的养护管理具有其独特性,不能完全借鉴其他地区。寒区生态脆弱,易发生自然灾害,遭遇极端天气时,管理部门若没有制订适宜本地环境的管理方案和应急预案,可能影响运营安全或救援效果。

3 应对措施

3.1 设计中需注意的问题

3.1.1 主体结构

路线设计时应综合考虑平、纵、横线形,合理控制纵坡及变坡点,避免设置小半径曲线。隧道主体结构做好防冻和排水设计,以免渗漏水导致隧道路面结冰。

3.1.2 管养设施

高寒地区隧道管理站的设置应根据隧道长度、交通量、隧道分布特点、隧道群位置、管理站建设运营成本及管理人员生活方便等因素综合决定。对于位置陡峭、偏远的路段,管理站可适当减少人员设置规模,配备必要的抢险救灾设施。隧道救援站的设置根据救援时速、隧道分布、隧道长度综合考虑,需满足救援时间要求。

3.1.3 交通安全设施

纵坡较大或长下坡的隧道或隧道群前设置警示、预告标志,且交通标志采用高反光型或荧光型反光膜;隧道标线宜具有抗冻、抗磨损、抗大温差等特性;入口、出口铺设防滑路面;洞口设置限速标志;线形不佳的区段设置自发光视线诱导设施;根据路段情况设置防风栅和防雪栅等。

3.1.4 隧道机电

(1) 通风设计需考虑海拔的影响。随着海拔的升高,空气中氧含量迅速下降,车辆空燃比也下降,车辆碳排放量大大增加。高寒地区发生火灾时,热释放率、烟气温度、产烟量、烟气扩散及流动形态等与其他地区不同,需根据隧道情况进行相关研究,为通风防灾设计提供依据。

(2) 高寒地区辐射强,日照时间长,隧道外植被少,洞口亮度较高,为降低隧道照明能耗并确保隧道运营安全,结合隧道及隧道群的分布,可在隧道洞口设置遮光棚。另外,照明系统入口段宜采用偏黄的暖色光,提高雨雪天驾驶员对洞口区域的视认效果。

(3) 高寒地区隧道洞内外气温较低,高、低位水池应采用埋地式,洞外消防设施采用地下式安装,隧道消防管道采取保温措施,并对整个消防管道系统的温度进行监测。

(4) 高寒地区空气稀薄,电气产品的散热效率降低,同时气压和大气密度减少,空气的绝缘强度降低。高压开关设备、变压器、低压电器元件及柴油发电机需根据隧道所处海拔选用高原型产品;电缆的载流量与环境温度存在一定关系,可考虑选用耐低温型。

(5) 在低温环境下,部分隧道监控设备使用寿命可能受到影响,甚至无法正常工作,可对区域控制器等设施设置温控设备或加热器。另外,加强气象监测、火灾探测、异常事件检测设计,对可能发生的事件进行监测和预警,降低事故发生率。

3.2 运营管理对策

公路隧道运营管理包含日常运营管理、应急状态下运营管理两方面。日常运营管理是为了保障车辆运营的安全性,预防或降低事故的发生率;应急状态下运营管理则是为了在事故发生后尽量将事故影响降低到最低水平。

3.2.1 日常运营管理

(1) 做好寒区隧道土建结构、机电设施及其他设施的日常养护管理,在隧道管理站或救援站配备移动氧气供应装置、汽车防滑设施等。

(2) 据统计,青藏公路88.02%的交通事故由外省车辆引起,主要原因是驾驶员对路况不熟,缺乏高原驾驶经验。对外省车辆驾驶员进行有针对性的安全教育可有效降低交通事故率。

(3) 及时发布异常天气、道路及交通信息。

(4) 加强气象、环境及事件信息的监测及预警。

(5) 对特殊路段、桥、隧、隧道群的运营安全进行重点管控。

(6) 建立图2所示智慧化运营管控平台。

图2 智慧运营管控平台的功能

(7) 构建图3所示寒区隧道应急救援体系。

图3 寒区隧道防灾救援体系框架

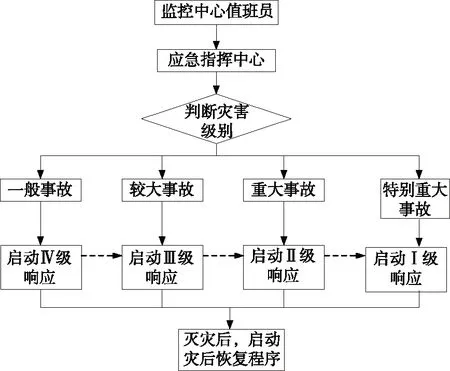

3.2.2 应急状态下运营管理

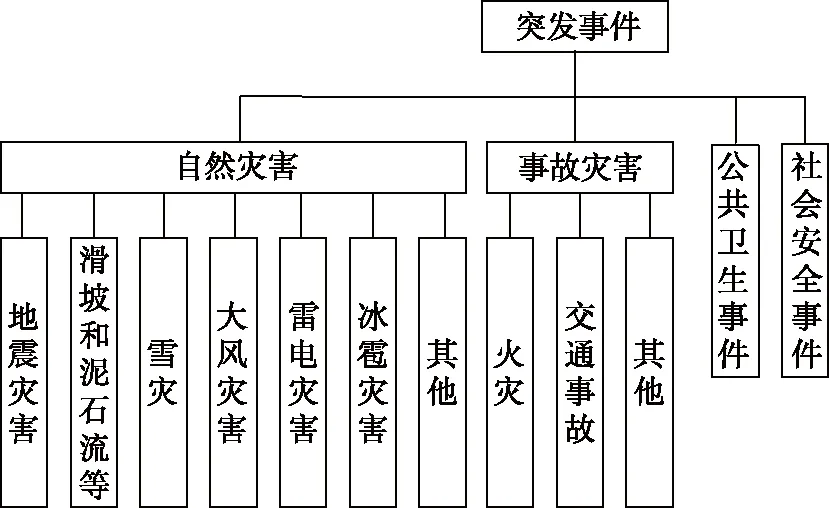

(1) 寒区隧道突发事件包括自然灾害、事故灾害、公共卫生事件及社会安全事件(见图4),根据不同的灾害、事件应急救援预案,应急指挥中心有序地指挥相关部门和人员按图5所示应急救援响应流程进行救援。隧道应急救援处置过程按事故发现、事故确认、事故通报、事故抢险救灾及事故善后处置5个阶段实施。

图4 寒区隧道突发事件构成

图5 隧道突发事件应急流程

(2) 结合灾害、事件的实际情况,总结经验教训,对应急救援预案进行修订。

4 结语

青藏高寒地区隧道事故以追尾、侧滑、翻坠事故为主,且隧道洞口事故发生率较高。该文从人、车、环境、道路及管理5个方面对青藏高寒地区隧道运营安全影响因素进行分析;为提高隧道运营安全,针对高寒地区的特点,在设计阶段从主体设计、管养设施、交通安全设施、隧道机电等方面提出需注意的问题,在运营管理阶段从日常运营管理、应急状态下运营管理两方面提出应对措施。