《西藏通览》作者山县初男行年考述

2021-02-22彭蔹淇

彭蔹淇

(西藏民族大学外语学院 陕西咸阳 712082;新疆师范大学中国语言文学学院 新疆乌鲁木齐 830017)

山县初男(Yamagata Hatsuo,1873-1971),日本新泻人,是近代日本陆军著名的“中国通”。山县初男编著并于1907年刊行的《西藏通览》是日本早期西藏研究的重要参考资料,亦是我国藏学研究者研究西藏不可或缺的方志文献。然而关于该书作者山县初男其人的相关研究却相对薄弱,目前国内外尚无关涉山县初男生卒行年的系统论述,其行年轨迹留有颇多“断裂”与“空白”。传统方志文献研究仅限于对其生卒行年的简略介绍;近代史学研究多侧重其在滇、鄂时对我国地方军事、经济方面的渗透与掠夺;现代文学研究则更多侧重于其在沪上与我国文坛名人的“友好”活动。在不同的历史片段中,山县初男以完全不同的形象出现,因此有必要立足现有文献史料,梳理出一条相对完整的行年轨迹。

作为山县初男行年信息直接来源的“作者简介”,其包含的内容颇为有限。

综览海内《西藏通览》四种版本:日本1907年丸善株式会社本《西藏通览》、日本2010年东京慧文社《补注〈西藏通览〉》、我国1909年四川西藏研究会编译的“石印本”、我国1913年民国北洋政府陆军部编译的“铅印本”。①可以说我国大部分西藏史志研究者都是通过《西藏通览》进而知晓山县初男其人的。然而国内流传最广的“石印版”《西藏通览》中并未出现山县初男的作者简介,唯有卷首“陆军步兵大尉山县初男编著”款识。北洋政府陆军部本亦无作者简介。唯有东京慧文社版《西藏通览》有较为简略的作者介绍,目前该书尚无中文译本,暂试译如下:

山县初男(1873-?),明治六年出生于新泻县,毕业于日本陆军士官学校,曾担任中华民国云南省政府军事顾问,担任八幡制铁所大冶办事处处长。自昭和十九年底,在上海从事所谓“和平工作”。著作有《东蒙古》《新支那》《〈老子〉新研究》《中共领袖之素描》等。②

由此可见,即使在最新版的《西藏通览》中,对于著者山县初男的介绍也不甚清晰,仅录大概。此外,借助于日本论文检索网站CINII,除山县初男所著、所译著作及4篇援引《西藏通览》的文章外,皆因其“特殊”身份而无甚收获。

关于山县初男行年的材料散见于文献档案、学人论著及作者简介之中。目前国内文献史料中关于山县初男最为详细的介绍见于《昆明文史资料集萃》(第7卷):

山县中佐,即山县初男(Yamagata Hatsuo),1873年8月31日出生,新泻人,为山县正升长子,日本陆军士官学校毕业,1903年11月以中尉军衔奉派来华;1915年11月以少佐军衔被日本参谋本部派赴云南出差,其间1919年4月升为中佐;1922年5月-1926年3月又被派驻云南,其间1923年8月升为大佐;1924年8月获准应聘云南;1926年3月转入预备役;1929年4月转入后备役;1971年1月11日去世,享年98岁。[1](P5271)

材料条理清晰地介绍了山县初男的从军经历,但语言甚为简略,仍属概而论之,其间尚存颇多有待完善之处。翻检近年来学人论著,关于山县初男的行年研究,目前国内尚无学人涉足,唯有十余篇期刊论文偶有提及。如《山县初男〈西藏通览〉对近代西藏方志编纂的影响》一文提及《西藏通览》作者山县初男时,仅简略介绍“山县初男(1873-1971年),早年在军队服役,曾任日本驻云南府总领事馆武官,最高军阶大佐。”[2]另有两篇为鲁迅研究者探究鲁迅作品时,对《鲁迅日记》中提到的山县初男其人进行考证,但其考证更侧重与鲁迅交往以及赠诗始末,而对山县初男其人亦未做深入系统探究,仅止步于援引《鲁迅日记》“人物注释”中的寥寥数语。[3]以上涉及山县初男的研究,囿于各自研究重点和方向不同,因而并未将过多笔墨集注于山县初男其人,因而未能形成完整的年谱抑或行年简编。至此,无论是侧重于简要描述军事生涯的文献材料,还是概述性的作者简介,以及几近缺失的专人行年研究,都使得山县初男的形象变得愈发模糊与黯淡,与引发巨大反响的《西藏通览》形成鲜明对比。因此,作为《西藏通览》研究的重要组成部分,作者山县初男的生卒行年问题是我们始终无法绕过的重要一环。

一、情报搜集阶段(1898-1926)

山县初男于1873年出生于日本新泻县,是日本旧士族山县正升的长子。1894年3月毕业于日本陆军教导团步兵科,并于同年作为步兵二等军曹参加甲午战争,随后又于1898年12月进入日本陆军士官学校(12期)学习。在此时期,日本各大军校正进行着轰轰烈烈的“改革”,而正是这场改革,最终使山县初男走上了“中国通”的道路。所谓“改革”,简而言之就是将“中国通”的培养纳入到军事院校的正规培养体系之下:

1885年,时任公使馆武官的福岛安正向日军参谋本部提出“有关需要培养通晓支那形势、语言士官之议”,他认为“一旦有事,一个大队至少需配三名掌握支那语言、通晓支那形势者”。参谋本部接纳了这个意见,其举措之一便是利用本国的军校。……1900年前后,日军普通军校都开设了汉语课。……陆军方面还从军人中选拔汉语人才送进学校和中国培养。……军校毕业生语言等各方面的素质都比较高,与早期来华谍报人员直接选自部队各阶层相比,1900年以后的谍报员大多来自陆军大学毕业生。[4](P91-92)

在这场被视为“日本情报战略先驱”的改革中,陆军大学“培养”出了一大批20世纪早期活跃在我国政治、经济、军事等各个领域的“中国通”。作为旨在培养基层军官骨干的日本陆军士官学校,更是向我国派遣了大批谙熟中国文化的“后备力量”。1900年第12期毕业的山县初男就是该类人员的典型代表。

1903年11月,以陆军中尉军衔奉命来华的山县初男最初选择的是通过军功实现进阶的传统道路。1904年日俄战争爆发,隶属于日本步兵第30连队的山县初男跟随部队来到我国东北地区。伴随着战争结束,俄国势力在我国东北地区迅速衰落,山县初男所在部队派驻旅顺。日本间谍宗方小太郎日记中的相关载录亦可作为有力佐证:

(1904年)四月二十七日晴。午前九时廿分与森赴旅顺,市原、冈本、中村顺之助来送行。至营城子,遇奉天都督张锡鸾访福岛关东都督而归,福岛氏亦送别到此。与福岛都督、木野村政德、山县初男等同车,十一时前抵达旅顺,内田友义、村上鹤藏、绪方武、鬼头玉如、太田、富永三平等熊本人十余人来迎。③

期间山县初男升任日本陆军步兵大尉,并于1913年获得三等二宝星[5](P1296)。作为我国藏学界熟知的《西藏通览》一书,即为该时期所作。在日本丸善株式会社1907年出版的《西藏通览》中,扉页可见“陆军步兵大尉山县初男编著”款识。无论是该书出版时间,还是款识中作者官阶军衔,皆与此时段契合。

山县初男在编著《西藏通览》时,大量翻阅《西藏志》《卫藏通志》《康輶纪行》等中国传统典籍与西藏方志文献,又援引欧美游记及日本入藏人员旅行记录。仅就其文献价值而言,该书确系体例完备,史料翔实的方志佳作。但需要申明的是,究其本质和编著目的而言,该书实为窥探我国边疆,服务于日本军事侵略之用。④《西藏通览》的问世让日本陆军本部发现山县初男作为“中国通”的特殊价值,抑或是山县本人发觉相比于传统军功进阶的武官之路,自己更适合情报搜集、材料编纂的文职之路。⑤具体的原因,我们无从探察,但从后续的文献史料中可以发现,在此后多年的在华生涯中,山县初男逐渐“隐居幕后”,更多地以幕僚或顾问的身份活跃在中国,尤其是中国的边境地区。这种从阵前直接的对抗厮杀到幕后的情报搜集,可以看作他人生的第一次重大“转型”。

1914年5月,受日本参谋本部与关东军司令部联合命令,山县初男与同僚铃木晟太郎前往我国内蒙古哲里木盟、锡林郭勒盟及呼伦贝尔地区,进行为期月余的“纵断旅行”[6](P579-580),搜集了大量有关我国内蒙古东部地区的政治、经济、地理、风俗等重要情报,并于同年10月完成《蒙古纵断旅行记》一书的编纂,该书编纂目的的明确,即以服务于当时日本妄图将我国内蒙古东部地区纳入其势力范围的侵略野心为宗旨。

1915年底,日本参谋本部派遣已升任少佐的山县初男常驻我国云南,但不久之后即离开云南返回日本。山县初男归国不久,1918年我国滇系军阀唐继尧的一封电报又将他“请回”到了我国西南边陲的战场上。据《云南省长公署档案》载录材料,1918年3月2日唐继尧去函山县初男称:

……四川全省已入我军势力范围,现正计划前进,一俟就绪,即行出发。甚盼足下来滇一行。此间尚有要事,正待面商,至为企盼。⑥

山县初男受命赴滇后匆匆返日,而后又受唐继尧邀约再次赴滇,期间缘由因无确凿史料不得而知,但据现有文献材料,亦可窥得一斑。1915年底山县初男首次赴滇之前,日本参谋本部已于1912年派遣骑兵中佐嘉悦敏前往侦查,但此时正值我国辛亥革命爆发之际,地处我国西南边陲的云南亦暗流涌动,形势晦暗不明,日本虽有意派遣谍报人员搜集我国云南地区各类情报,但时机尚不成熟。清末之时,日本在我国东中部地区,特别是东北、华北、华中、华东等地获得大量特权,间谍网络亦随之大肆渗透,满铁、乐善堂等间谍机构亦相伴而生,甚至在我国山东半岛直接设立“驻在武官”,派遣常驻谍报人员。然而这些做法,在地处我国西南边陲的云南尚无法实行。由于我国云南尚无日本领事馆及相关机构,因而日本政府及其机构无法采用在我国山东半岛“成例”,不能在我国云南设立办事处并长期驻扎谍报人员。所以在山县初男最初赴滇的那段时间里,他甚至“只能通过当地的英国领事,将搜集的情报发到北京或香港的英国使馆,然后转给日本使馆。”[4](P63)这样的情况一直持续到1918年山县初男应唐继尧之邀再次赴滇之时方有改变。

唐继尧早年曾就读于日本陆军士官学校,在亲身体验了日本军校严格的培养制度后,继任云南都督的唐继尧,一方面聘任日本军事顾问,为其出谋划策,与此同时暗中通过这些军事顾问加强与日本军政各界的联系。期间唐继尧对同样毕业于日本陆军士官学校的山县初男尤为倚重,他在给山县初男的信中曾直言:

承教定蜀后,宜以充分之武力东下,至湖南方面惟作牵制之行动,嘉谟良策,曷胜拜领,惟先生现在东瀛,身任要职,未克重游滇海,瞻言旧雨,无任拳拳。而关于敝国至计,复荷热心顾念,尤为纫感无既也。[7](P45-46)

另一方面,为培养高级军事人才,唐继尧倾注大量心血壮大云南讲武堂。为提高学员军事素质,唐继尧花重金从日本聘请了一批军官担任兵器学、战术学等课程教官。其中,应邀返滇的山县初男亦在云南讲武堂担任教官,主讲军制等课程。⑦在随后的1921-1922年唐继尧与顾品珍争夺云南期间,山县初男也一直隐居幕后,以唐继尧军事顾问的身份为其出谋划策。因此刘光顺在提及山县初男时有言:“山县初男,日本驻云南武官,唐的日籍军事顾问。”[8](P289)另有谢本书《论唐继尧》中亦直言:“唐继尧另一军事顾问山县初男颇得唐继尧信任,并参与了唐的军事机密。回国后还继续为唐策划”。[9](P98)

不难发现,在其从军的近三十年时间里,山县初男不断辗转于我国边境各地,足迹遍布我国辽东地区、蒙东全境、西陲云南,期间或翻检我国典籍或实地踏查,悉心编著《西藏通览》《蒙古纵断旅行记》《秘境云南》等,质而论之皆为“资战”之用。

二、经济掠夺阶段(1926-1933)

1926年,时年53岁的山县初男转为预备役军人,三年后正式退伍,结束了近三十年的军旅生涯。年过半百的山县初男并未就此沉寂,反而凭借着自己对中国国情的“了解”,摇身一变成为了日本八幡制铁所驻上海代表。这种从军界到商界的跨越,可以看作其人生的第二次重大“转型”。

八幡制铁所兴建于1897年,是第二次世界大战前日本最大的官营钢铁企业,拥有从德国引进的全套设备和先进技术,然而原料匮乏从根本上制约着企业的发展,于是为保证稳定而优质的矿源,日本将矛头对准了近代我国最大的钢铁煤炭联营企业——汉冶萍公司。为与武汉国民政府博弈,日本三管齐下,一方面以“预借矿价和铁价”[10](P260-262)的方式向经费紧张的汉冶萍公司提供借款,以达到其经济牵制目的;另一方面,在大量资金输入的背后,要求汉冶萍公司必须“聘请日本工程师为最高工程技术顾问”[10](P261),而这些顾问实质上即为常驻日籍专员,意在干涉汉冶萍公司日常管理和内部事务,以加强日方对我国公司的控制;与此同时,八幡制铁所还选派专员与国民政府交涉,企图将汉冶萍公司彻底变为其原料基地。这场博弈中众多日籍专员的典型代表,便是时任八幡制铁所驻上海代表的山县初男。

1927年,山县初男同汉冶萍公司顾问波多野养作访问时任武汉国民政府交通部次长李仲公,就武汉国民政府准备接管整顿汉冶萍公司一事“提出严重抗议”。[11]同年,山县初男转任八幡制铁所驻大冶铁矿办事处主任⑧。该机构“专管购运大冶铁矿矿石运往日本之有关事宜”[10](P259),同时“还负责监控大冶铁矿”[10](P260)。此后六年间,山县初男不断往返于上海、武汉之间,为将汉冶萍公司完全变为日本在华原料基地这一野心而奔走。期间为了攫取利益而不断交涉,往来交涉“报告”中犀利之言辞与强硬之态度足以让人分辨其真实面目。⑨在其任职期间,大冶铁矿的资源被大量运往日本,仅1931年一年间运走的铁矿石就达25万余吨。山县初男在其撰写的《大冶铁山传》一书中,亦详细地介绍了日本掠夺大冶铁矿资源的历史,将日本大肆攫取汉冶萍公司资源以达到服务侵略战争的目的暴露无遗。⑩

直至1934年,山县初男才从大冶铁矿办事处主任一职卸任。在此期间,军人出身的山县初男虽已退役,但究其本质,还是日本侵华的坚定支持者与实践者。在汉冶萍公司案中,他一方面代表日本政府向武汉国民政府施压,一方面强化对大冶铁矿的管制,操纵铁矿价格,其服务日本政府攫取我国经济利益的本质是不容置疑的。

三、文化“转型”阶段(1934-1944)

值得一提的是,在任职八幡制铁所期间,山县初男与当时居于上海的鲁迅先生还有些许交往。据统计,鲁迅先生在日记中共提到山县初男三次,其中第二次:即1933年3月,山县初男向鲁迅索书,鲁迅遂在《呐喊》《彷徨》两书上亲笔签名并题诗。现有《题彷徨》《题呐喊》两诗的鲁迅先生手迹存世,上面清晰可见“请山县先生教正”题字。在1981年人民出版社出版的《鲁迅全集》中,亦专有一则人物注释对山县初男进行简要介绍:“曾任汉冶萍煤铁公司顾问,是一位日本的中国文学研究者,经内山完造介绍与鲁迅相识”。[12](P341)这些史料也从侧面证明了山县初男不仅谙熟中国文化,更在文学领域有着一定的造诣,而这种深厚的文化素养,又在不久的将来为他人生的第三次重大“转型”奠定基础。

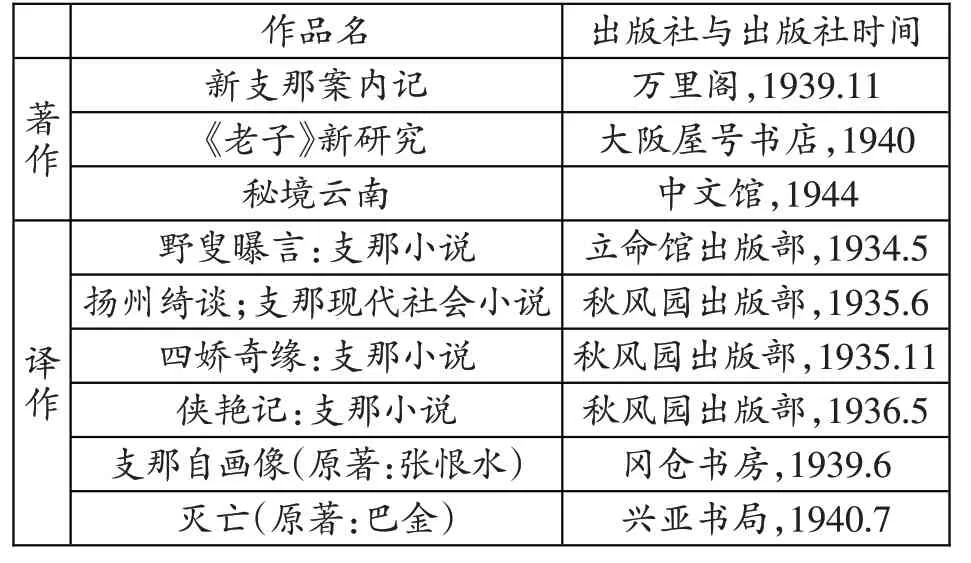

客观地讲,也许是由于年岁渐高,1934年之后年过六旬的山县初男似乎很少出现在大众的视线里。1934年之后的近十年间,他身在何处?从事什么工作?目前已知的文献史料中并没有确凿记载。但根据山县初男著作、译作的出版时间,我们可以推断,这一时期他的工作重心应该在“著书立说”上。一方面将此前搜集的重要资料编撰成书;另一方面还主动肩负起“中日文化交流”的重任,翻译了许多中国小说(见表1)。全然褪去了军人的戾气与商人的俗气,俨然一副“文化人”的全新气象。可以说这十年间正是他创作的高峰期。

表1:山县初男著作、译作

结合山县初男从大冶铁矿办事处主任卸任前的情况来看,山县初男已经凭借自身对中国文化的精深了解,尤其是借助其在清末民初中国小说的翻译与研究领域取得的成就,渐渐跻身沪上文坛,实现了从商人到文人的重大转变。结合后来文献史料中山县初男的相关记录来看,他的每一次人生重大“转型”都契合了日本侵华战略的重要调整。从最初对我国单纯的军事侵略,到以军事侵略为主、经济掠夺为辅的“以战养战”阶段。山县初男这次从商人到文人的华丽转身,也许表面上为其在沪上文坛赢得立足之地,实则是以文化为跳板,逐步渗透进五光十色的上海文化圈,周旋于多方势力背景下的文人、政客之间,以实现对日本既定国策的有力策应,并且山县初男后续的行为也恰恰印证了这一推断。

四、“鼓吹和平”阶段(1944-1945)

1944年7月,小矶国昭内阁上台,深陷侵略战争泥沼的日本政府急于摆脱困境,决意同重庆国民政府进行和谈。与此同时,重庆国民政府亦出于私心,意图与日本单独签署“和平条约”。于是重庆国民政府派出缪斌,作为与日本政府协商“和谈”的中间人。值得注意的是,在极力鼓吹和平并促成缪斌访日的人员中就有山县初男的身影,而此次双方商议主题便是臭名昭著的“和平方案”。此时看似平凡无奇的山县初男却与小矶国昭有着同窗之谊。小矶国昭与山县初男曾为士官学校同期同学。有鉴于这层特殊的关系,小矶国昭派遣山县初男到上海与缪斌会晤,商定所谓“和平方案”的初步框架。[13](P180-182)已是年逾古稀的山县初男,于1945年1月来沪与缪斌接洽。随即前往南京与时任中国派遣军副总参谋长今井武夫会晤,听取其对缪斌与当下形势的看法。并于2月返回日本,将搜集到的情报上报给小矶国昭。

可以说这是山县初男最后一次出现在大众视野之中,随着所谓“和平工作”的破灭与小矶内阁的倒台,山县初男亦随之淡出政坛。在暂居东京之后,山县初男随家人迁居福冈远贺郡,直至1971年离世。

结 语

由于国内史料匮乏,仅能依据现有史料对山县初男的行年予以最大限度的廓清。据此,我们可以相对清晰地勾勒出山县初男的人生轨迹:

山县初男(Yamagata Hatsuo,1873-1971)

1873年8月,出生于日本新泻县;

1894年3月,毕业于陆军教导团步兵科,同年升为步兵二等军曹;

1894-1895年,随军参加甲午战争;

1898年12月-1900年11月,在陆军士官学校学习;

1903年11月,升任中尉,奉命来华;

1904-1905年,随步兵第30连队参战日俄战争,随后派驻旅顺,期间升任日本陆军步兵大尉;

1913年,受赏三等二宝星;

1914年5月-6月,奉命前往内蒙古哲里木盟、锡林郭勒盟和呼伦贝尔地区进行“纵断旅行”;

1915年,升任少佐,并被派往云南常驻,旋即离滇返日;

1918-1926年,应唐继尧之邀再次赴滇,任讲武堂教官及唐继尧军事顾问,期间1919年升任中佐,1923年升任大佐;

1926年,编入预备役,三年后转入后备役,正式退伍;

1927年,担任八幡制铁所驻上海代表;

1927-1934年,担任八幡制铁所驻大冶铁矿办事处主任;

1945年,受小矶国昭委托来华与缪斌接触,随后返回日本。暂居东京,后又迁至福冈县远贺郡,直至1971年离世。

不难发现,山县初男一生中存在着由职业军人——情报专员——“商人”——“文化人”的三次重大“转型”,而他人生中的这三次重大“转型”无疑都契合了当时日本侵华的重要战略调整。因此,全面梳理山县初男的生卒行年,不仅有助于我们更为全面透彻地了解其人其事,于学术层面不仅做到辨章学术考镜源流,更有助于我们洞悉其情报搜集与编撰的目的,于思想政治层面做到旗帜鲜明、立场坚定。

[注 释]

①关于《西藏通览》“石印版”“铅印版”的具体信息,可参考拙文:《东京慧文社版〈补注西藏通览〉文献价值初探》,《中国地方志》,2019年,第4期。

②[日]山县初男编著,《补注〈西藏通览〉》,东京:慧文社,2010年。原文:山県初男(1873-?)明治6年、新潟県に生まれる。陸軍士官学校卒。中華民国雲南省政府軍事顧問、八幡制鉄大治出張所長(经核实,此处笔误,应为大冶出張所長,笔者注)を経て、昭和19年末より上海方面で平和工作に従事。著書『東蒙古』『新支那』『老子の新研究』『中共領袖の素描』他。

③参见[日]宗方小太郎著,甘慧杰译《宗方小太郎日记(未刊稿)下》,上海:上海人民出版社,2016年,第944页。

④关于日本早期围绕我国西藏地区情报搜集与材料编纂工作的目的,可参见拙文《慧文社〈近代西藏史丛书〉与日本早期西藏研究》,《西藏民族大学学报》,2020年,第1期。

⑤山县初男在编著《西藏通览》之后,又编著有《最新支那通志》[日]富山房,1912年。参见辽宁大学图书馆日本研究所资料室藏《中日关系史书目索引简辑》,1980年,第3页。

⑥参见中国第二历史档案馆,云南省档案馆合编《护法运动》,北京:档案出版社,1993年,第1237页。

⑦参见林超民主编《云南讲武百年辉煌云南陆军讲武堂建校百年纪念文集》,昆明:云南大学出版社,2012年,第105页。

⑧此职位日文为:八幡制铁大冶出张所长。(笔者译)

⑨该《报告》详情参见武汉大学经济学系.编《旧中国汉冶萍公司与日本关系史料选辑》,上海:上海人民出版社,1985年,第933-936页。

⑩大冶铁矿建矿120周年,矿博物馆收集的新文物中就有“日本侵华期间掠夺大冶铁矿资源的铁证。有1938年日本侵略军政占武汉后编印发行的《支那战线写真》(武汉陷落第一报),该图册发表一篇1927-1933年期间曾任日铁驻大冶铁矿办事处主任山县初男撰写的《大冶铁山传》,其文介绍日本掠夺大冶铁矿矿产资源的历史,要日铁派人直接开采大冶铁山,利用其资源为侵略战争服务。并配有日本侵略军进攻大冶石灰窑(原大冶铁矿矿部所在地)的照片。”参见黄石市人民政府主办,黄石市地方编纂委员会编纂《黄石年鉴》2011年卷,第147页。