肺部小结节定位技术及其对诊疗效果的影响研究

2021-02-21王美之WANGMeizhi张怀忠ZHANGHuaizhong季中JIZhong沈丽慧SHENLihui

□ 王美之 WANG Mei-zhi 张怀忠 ZHANG Huai-zhong 季中 JI Zhong 沈丽慧 SHEN Li-hui

肺癌是目前我国恶性肿瘤中极为常见的一种,据不完全统计,肺癌患者死亡率在恶性肿瘤致死率中排名前三位,且近些年其呈现明显上升趋势[1]。据2018年流行病学相关研究表明,我国肺癌发病率约为4.8‰,死亡率高达3.7‰[2]。同时相关数据中发现,肺腺癌近两年的发病率较前几年发病率最高的肺鳞癌有明显上升趋势,是目前肺癌亚型之中发病最高的一种[3]。2016年,中国临床肿瘤学会结合我国实际国情,参考国际相关指南,制定并发布了我国原发性肺癌诊疗指南,明确表示采用低剂量螺旋CT对患者进行检查与诊断,根据诊断结果筛查存在疑似风险的患者,并予以穿刺活检,经病理检验证实疾病性质后,制定针对性治疗方案[4]。而活检前的定位方式已成为目前研究中讨论的热点问题。传统的方式为依照CT图像显示的位置结合超声下瞄点,由于肺脏的特性,存在定位点与实际病灶位置偏离现象,存在一定的弊端[5]。而CT引导下钩线穿刺定位可在CT引导下对位置进行准确确认并进行勾线定位,保证定位准确,为胸腔镜手术的顺利展开创造有利条件,效果确切。2018年12月开始,我院在患者接受胸腔镜手术治疗前,对患者采取CT引导下钩线穿刺定位辅助治疗,取得了明显效果。

资料及方法

1.基础资料。在我院2018年12月至2019年12月期间行肺部CT检查发现肺部小结节的患者中随机抽取100例,依据结节定位与处理方式的不同,将50例接受传统定位方式的患者纳入对照组(男性24例,女性26例,年龄34~62岁,平均年龄35.75±3.51岁),接受CT引导钩线穿刺定位的50例患者纳入研究组(男性25例,女性25例,年龄36~62岁,平均年龄36.77±3.68岁),两组患者性别、年龄无显著性差异(p<0.05),具有可比性。研究经患者或监护人书面知情同意。本研究得到医院医学伦理委员会审批通过。

2.研究方法。对照组:术前予以CT检查,在CT引导下选择合适的体位并确认穿刺位置,超声下记录进针的深度、角度、路径等。患者局麻后进行套针穿刺,利用亚甲蓝染色,再进行扫描确认染色覆盖结节及附近肺组织。将钢丝前端展开,顶端超过病灶边缘处,并将体外钢丝剪断,无菌处理后送入手术室进行胸腔镜下活检,术中依照染色部位进行楔形切除并送检,病理检验为良性或转移性肿瘤则完成手术,或为原发性恶性肿瘤,根据直视下手术难度,判断是否进行肺叶切除及系统性淋巴结清扫术等。

研究组:患者术前进行CT检查,依照CT检查结果选择最佳体位进行穿刺。CT扫描完毕后进行局部麻醉,采用乳腺穿刺定位针(规格:20G×100mm)在CT引导下穿刺至小结节旁,将钢丝勾线释放后轻拉钢丝,出现微弱抵抗感将穿刺针拔出。再通过CT确认勾线定位准确性,完毕后剪断钢丝,无菌处理后运送至手术室进行胸腔镜手术。患者转全麻,行双肺气管插管,胸腔镜下将勾线尾端拉入胸腔,根据勾线穿刺方向及深度判断位置,内镜下进行肺局限性切除术,切缘要保持在结节2cm左右的距离,病理检验为良性或转移性肿瘤则完成手术,或为原发性恶性肿瘤,根据直视下手术难度选择是否进行肺叶切除及系统性淋巴结清扫术等。

3.研究指标。(1)病理结果。统计100位患者病理学诊断结果。(2)穿刺定位效率。记录两组定位时间、胸腔镜切除肺部小结节时间及总出血量,并统计计算定位成功率。(3)穿刺并发症发生情况。统计两组气胸、出血、定位失败、中转开胸、胸膜反应等穿刺并发症发生情况。

4.统计学分析。使用SPSS20.0软件对数据进行分析,计数资料用表示[n(%)],采用卡方检验,计量资料用(±s)表示,采用t检验,p<0.05为差异有统计学意义。

结果

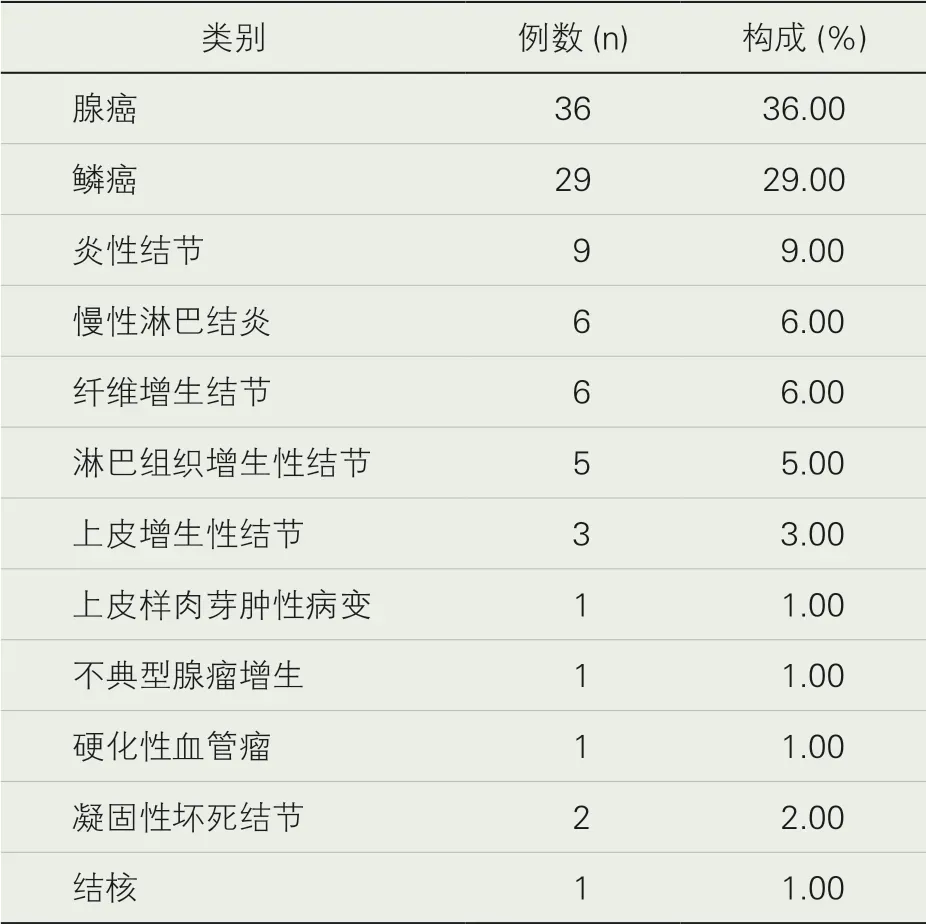

1.病理结果分析。100例患者病理结果,其中腺癌的比例最高为36%,鳞癌其次,比例为29%,见表1。

表1 患者病理结果

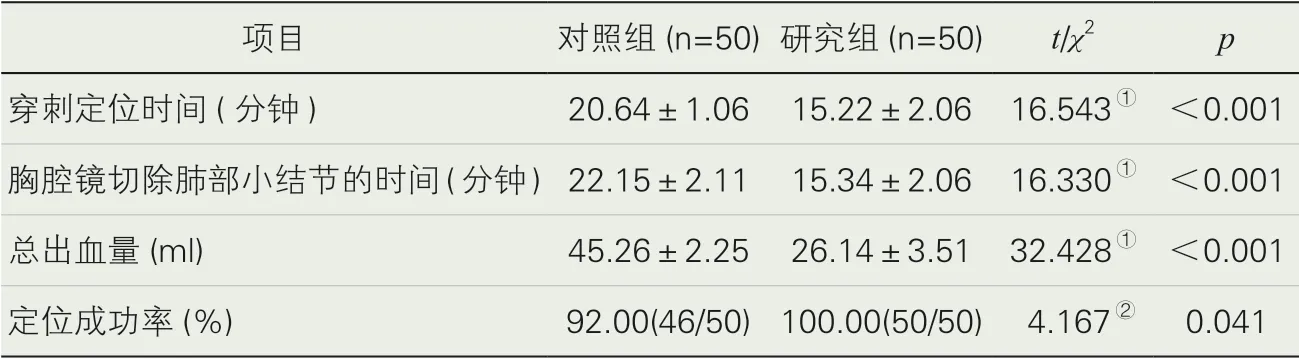

2.两组患者穿刺定位效率比较。研究组患者穿刺定位时间、胸腔镜切除肺部小结节时间、总出血量均少于对照组 (p<0.05);研究组患者定位成功率为100%显著高于对照组患者定位成功率92%(p<0.05)。见表2。

表2 患者穿刺定位效率比较

3.两组患者穿刺并发症发生情况比较。研究组穿刺并发症发生率显著低于对照组,差异有统计学意义(p<0.05),见表3。

表3 患者穿刺并发症发生率[n(%)]

讨论

随着CT检查应用的日益广泛及国民对于自身健康状况的日益重视,临床中检查出许多肺小结节患者。临床为鉴别肺小结节性质,需对病灶进行穿刺活检或活检切除。由于胸腔镜手术的适应范围越来越宽泛,为诊断与治疗肺小结节提供了新的微创治疗方式[6-7]。目前,临床中对于特征表现较为显著(例如结节位置较为表浅,存在胸膜凹陷或出现实质性肺结节)的患者可通过术中直视或者触诊进行定位[8]。但若结节直径<1cm,且结节的位置较深,或结节性质表现为亚实性时,胸腔镜无法进入并且做直视,尤其在面对一些单纯性磨玻璃结节时,由于其性质较软,无法将其与周围正常的肺组织进行区分,则需要取标本或多次切片,才可对其性质定性或找到结节位置[9-10]。对于经验丰富的医生,术中可根据CT图像对结节位置进行大约估计,但由于肺部在膨胀与萎缩时位置会出现移动偏差,因此无法准确判断结节位置,导致术中出现转扩大切除范围或转开胸术等情况,严重浪费了胸腔镜的优势,由此凸显术前定位的重要性[11]。因此,术前进行病灶定位对于减少患者出现并发症及对患者预后恢复均具有一定的影响。

现阶段,胸腔镜手术前对患者进行结节定位所拥有的方法包括穿刺注射、CT引导下经皮穿刺以及使用支气管镜进行电磁导航等[12]。上述方式均具有效果但优缺点显著。而CT引导下钩线穿刺定位为近年来常用的一种定位技术,具有对患者影响较弱的特征。相关研究显示,CT引导下钩线穿刺定位的穿刺成功率在85%以上[13]。本研究中研究组患者的定位成功率为100%,显著高于对照组患者定位成功率92%(p<0.05)。研究组患者穿刺定位时间、胸腔镜切除肺部小结节的时间、总出血量均少于对照组(p<0.05),分析原因为:患者经过钩线穿刺定位后,再进行胸腔镜手术时,术者可对患者的病灶进行快速识别,有效缩短术中探查时间,再进行切除术或取病理标本,保证肺部切缘与患者结节保持一定安全距离,且进行肺部结节病灶进行切除时,还可保证病灶处的完整性,避免对其他肺组织进行过度切除,保留肺功能,为患者的预后恢复提供的一定的基础。

本研究中,研究组穿刺并发症发生率为4%,显著小于对照组16% (p<0.05)。分析原因为:纳入研究的患者多存在慢支或肺气肿等疾病,穿刺定位操作中,因多次进针导致气胸出现。因此穿刺前或是定位穿刺过程中,需要尽可能减少进针的次数,同时一旦定位成功,需要最快速度转移患者至手术室,接受胸腔镜手术治疗,避免患者在等候时出现气胸[14]。本研究中患者均为少量渗血,根据术中观察,出血的主要原因为肺结节与胸膜的距离大于2.5cm。患者穿刺深度的增加会增加患者出血的风险。中转开胸的患者原因大多为肺部结节相对靠近肺部肺裂,勾线定位时钩线穿刺进入肺裂。部分患者肺结节位置较为浅显,钩线附着深度较浅,肺通气后出现脱钩。因此,在进行钩线穿刺时要避免对肺裂进行穿刺,且当结节位于肺裂边缘时要适当将钩线穿入远离肺裂的一侧。若患者肺结节距离胸膜近,可适当将钩线进行深入,并将尾端钩线固定于胸壁。术前进行CT下钩线穿刺定位技术扩大了胸腔镜的适用范围,且当患者肺部小结节直径较小时进胸腔镜下手术处理,对于肺癌的早期诊断与治疗更加便利,对于患者生存期的提升具有良好的预测效果。有研究表示,在穿刺定位中,穿刺种植现象时有发生,但本次研究中对患者进行术后24个月随访,未发现穿刺种植现象,且患者无局部复发现象[15]。因此采用该方法对患者进行胸腔镜术前定位可显著减少并发症,对于患者的预后恢复具有良好的使用价值。

在各项数据的综合分析后得知,胸腔镜术前,采取CT引导下钩线穿刺对患者肺部小结节进行定位,操作简单且时间较短,定位准确率及定位成功率较高,可以有效减少术后出现并发症的可能性,对于出现定位困难的部分肺小结节患者价值极为明显。