中国当代流行音乐民族化复苏期(1978-1985)述略

2021-02-21施咏

●施 咏

(南京师范大学音乐学院,江苏·南京,210013)

新中国成立后,至1978年左右,由于诸多方面因素的影响,中国内地的流行音乐基本处于中断、停滞状态。

1978年,十一届三中全会召开后,伴随着改革开放。出于对“高、快、硬、响”音乐风格的逆反,人们更倾向于个体情感的抒发。一方面,在内地出现了一批以《祝酒歌》《妹妹找哥泪花流》《泉水叮咚响》《边疆的泉水清又纯》《绒花》《乡恋》等为代表的抒情歌曲,也成为后来严格意义上中国当代流行歌曲过渡期的作品;另一方面,则是以港台流行歌曲为代表的外来音乐对内地流行歌曲(民族化)的复苏起到了重要的催化作用。

这一所谓的“复苏期”始于1978年后抒情歌曲的产生,以及邓丽君等港台歌曲的传入,终结于1986年崔健《一无所有》为开端标志的“西北风”歌潮。

一、港台流行歌曲对内地流行歌曲民族化的反哺

1949年-1978年期间,虽然内地的流行歌曲发展处于停滞期,但这一阶段源于20世纪上半叶上海滩时期的中国早期流行音乐却在香港、台湾地区得到长足的发展,并形成了与上海滩时期一脉相承的音乐模式。

20世纪40年代末,上海时代曲南迁香港,以周璇、姚敏、姚莉、王福龄、陈蝶衣等为代表的一批流行音乐人相继南下香港发展,丰富了香港的流行歌坛。20年代成立于上海的百代唱片公司也迁至香港,使得20世纪40-60年代香港地区的流行音乐也承袭了上海滩时期的音乐风格,续唱沪上余音。

20世纪60年代,随着台湾经济、文化的迅速发展,至70年代,国语流行歌曲的重心又移至台湾。同样,台湾流行音乐也延续了上海时代曲的一些特征,包括邓丽君、紫薇、凤飞飞、费玉清、蔡琴、蔡幸娟在内的众多台湾歌星也都大量翻唱了诸如《天涯歌女》《何日君再来》《夜来香》等早期上海滩时期的时代曲。

(一)邓丽君歌曲的传播

20世纪80年代,伴随着卡式录音机为载体带来的港台流行歌曲,在中国内地掀起了流行歌曲的浪潮。而这股以“邓式歌曲”为代表的“盒带热潮”也多为来自传统民歌的改编翻唱,如由黄梅调改编的《访英台》、台湾民歌风的《阿里山的姑娘》、河北民歌《小放牛》《回娘家》、安徽民歌改编《凤阳花鼓》、闽南语民谣《丢丢铜》《天黑黑》《思想起》等,这些歌曲基本上也还都是沿袭着三四十年代老上海黎锦晖的创编模式。其他还有诸如《天涯歌女》《四季歌》等相当一部分歌曲则直接都是上海老歌的翻唱。

对此,亦如修海林在《流行音乐问题与音乐美学研究》一文中所总结:“中国当代的流行音乐,表面上似乎是开放后引入的外传文化(以港台歌曲为先导),而在实质上,从历史来看,由于港台流行音乐其实是20世纪30年代上海孤岛时期在港台的迁移与延续,所以实质上还是内地流行音乐经由港台的回归。而在其行为、心理上却与中国古代、近代传统娱乐文化有着根深蒂固的联系。”[1](P13)

所以,从这个意义上来说,无论是20世纪80年代邓丽君歌曲在内地的流行,还是这一特定历史阶段所掀起民族化的流行歌曲的传播,这一“复苏”时期实际还是20世纪三四十年代上海滩时期流行音乐经由港台,再次在20世纪80年代内地国门打开之际的折回,是对内地流行音乐的一种反哺,也是本土文化的回归。

亦如梁茂春先生所认为:“正由于这样的历史原因,当前我国的通俗音乐创作中所发生的现象和存在的问题,都和二十世纪四十年代的流行歌曲历史有着密切的关系。”[2](P32)所以,关于以邓丽君为代表的港台流行歌曲在内地风行的社会原因,不仅仅是以往研究成果中所分析,这些歌曲给当时大众带来新鲜感的缘由是他们听惯了“文革”期间豪言壮语、标语式,以“高、快、响、硬”为特征的革命歌曲导致其审美疲劳,而邓式歌曲的轻柔温婉则一举满足了这一内隐的诉求。或是因为“它代表着私人化的情感抒发再次获得了合法的表达途径。个人欲望的表达、爱情的体验、对美好生活的向往,这些本来就是人性中最基本的需求和组成部分。”[3](P163)除此以外,笔者认为,其中潜在的另一非常重要的原因则是邓氏歌曲中浓郁的民族风韵给大众带来的回归感与亲切感使然,从而成为内地民族化复苏的催化剂。

(二)港台影视歌曲的传播

以邓丽君为开路先锋的港台流行音乐完成了20世纪80年代在内地的首轮传播攻势。在随后的几年中,一批港台电视剧插曲则开始了第二轮的港台流行音乐的内地传播输入。1982-1983年,随《霍元甲》《陈真》《射雕英雄传》(83版)等一批传统武侠题材为主的香港电视连续剧在内地的热播,其中如《万里长城永不倒》《孩子,这是你的家》《铁血丹心》等电视主题歌、插曲在大街小巷传唱一时。这些歌曲都具有较为强烈的爱国情感,以民族调式旋法谱写,歌曲的伴奏及电视剧的背景配乐多采用二胡、竹笛等民族乐器与电声乐器的结合。而以其较强的亲和力深入人心。

1983年,台湾著名校园歌曲作者侯德健回到内地,带来了具有强烈民族意识与爱国色彩的歌曲——《龙的传人》,都客观上在这一阶段配合着香港民族英雄武侠题材电影插曲,而再次强化了内地流行歌曲的民族化趋向。同年,由二胡演奏员转行的海政歌舞团歌手程琳演唱了侯德健创作的《酒干倘卖无》,这首歌的创作手法简洁,主题由两个动机通过五声音阶式的上下行各三次的模进发展而成,也是一首民族与流行自然融合较好的佳作而传播极广,唱遍大街小巷。

自1983年开始,中央电视台举办了首届春节联欢晚会,每年都会有数名港台歌星受邀参加这一举国上下全民狂欢的盛会。因而,春晚也成为向内地传播包括港台流行歌曲在内的最大、最快捷的平台。1984年春晚,身着中山装、肩披长围巾的香港歌星张明敏演唱了富有中华民族爱国情怀的《我的中国心》,奚秀兰演唱了高山族民歌风格的《阿里山的姑娘》与黄梅调《仙女散花》,产生了极大的反响。借助春晚平台,使得这一期间港台歌曲在内地以极短的时间,在全国广大社会群体中呈现出快速的传播,产生了较大的社会冲击波。也推动了民族化的港台流行歌曲在内地的热潮,并进一步催化了内地流行音乐民族化的复苏。

对于这一现象背后的文化动因,亦如曾遂今先生所分析:“港台歌曲在今天所表现出的若干社会性质,都是与传统城市民间小调特征密切相关的。是城市民歌原质的同步、发展、转化与升华。港台歌曲也是中国城市民间小调在当代的延续,并增加了中国民歌现象在当代的新内容。因此,八年来流行于我国内地的港台歌曲,是当代中国港台两地的城市民歌。”[4](P48)的确,该评论一语道破这一现象的本质,这一时期的港台流行歌曲得以在内地快速回归并流行的根本原因,还是在于其“城市民歌小调”的实质。

二、内地抒情歌曲对流行歌曲民族化复苏的过渡

20世纪80年代的中国,随着改革开放的全面启动,社会面临着巨大变革,社会文化环境对大众的音乐生活也产生了较为活跃的互动影响。这一时期,在港台流行歌曲大量涌入的同时,并行出现以《泉水叮咚响》《绒花》《乡恋》等为代表的一批优秀的抒情歌曲。

(一)《乡恋》的坎坷而生

其中,最具代表性的典型个案当属1980年著名歌唱家李谷一演唱的由马靖华、张丕基为电视片《三峡传说》创作的插曲《乡恋》,而成为连接抒情歌曲与流行歌曲之间重要的纽带桥梁。由于李谷一在演唱该歌时所用的气声唱法,以及探戈舞曲节奏的衬托,而使得这首歌曲在当时受到相关部门和媒体的批评与非议,但这些均丝毫没有影响到大众对这首歌曲的喜爱与推崇,而成为中国当代流行歌曲发展史中里程碑式的重要作品之一。

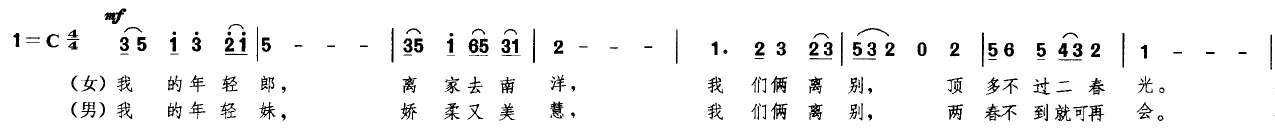

值得关注的是,从创作分析的源头来看,这首歌曲是在80年代横空出世?还是可寻其源头?约莫半个世纪前的1936年,黎锦光曾创作了一首反映严华和周璇依依惜别之情的《叮咛》(见谱例)。

由谱例可见,无论是整曲贯穿采用的切分性的探戈节奏型,还是其旋律音调,《乡恋》都与其之间有着较大的相似性。这种“巧和”也正是体现了近百年来对流行音乐民族化探索中,民间小调&西洋舞曲创作模式的历时延续。因而,从这个角度上来,这首《乡恋》与“黎派音乐”之间有着千丝万缕的联系,亦可以视作是其当代回归之作,而体现了这一阶段的“复苏”之意。

(二)《军港之夜》的几经磨难

这一时期,继李谷一之后受到批判与非议的是歌手苏小明,事端则是源于1980年9月由词作家马金星和曲作家刘诗召,采用了广东南海咸水歌音调素材为苏小明代表海政文工团参加“金秋新星音乐会”创作的新歌《军港之夜》。演唱时由海政的轻音乐团伴奏,并使用了架子鼓。作为这台演出中舞台效果最好的一首,《军港之夜》很快得到了广泛的传播,苏小明在一曲成名的同时也因此受到理论界和上级主管部门的批评。诸如“曲调咿咿呀呀,没有革命气势,纯属‘靡靡之音’。应以反映部队生活为主,内容应是革命、健康和向上的。《军港之夜》格调不高,当兵就要提高警惕,怎么能唱海军战士睡觉呢?《军港之夜》部队歌曲的情调太软,象一首一般的摇篮曲,表现军港的夜晚,竟连一点战备感也没有……”[5](P79)之类的评论一时铺天盖地、席卷而来。

无论当时业界对该歌曲的争议有多大,与《乡恋》一样,广大群众对《军港之夜》的喜爱之情并没有因此而有丝毫减少。后来,因海军司令员叶飞上将对《军港之夜》的明确表态与肯定,而使得该歌终可“名正言顺”地公开演唱,并成为这一时期流行歌曲的经典代表曲目,也是早期岭南民间音乐元素运用于流行歌曲创作较为成功之作。

固然,《军港之夜》的流行有着多方面的原因,但其中不容忽视的一点是,曲作者刘诗召将具有浓郁南海地域色彩的咸水歌音调巧妙地融入该了歌曲的创作之中。而且,咸水歌中与水上波浪缓缓推动舟船的异质同构的律动感,将海军生活和诗情画意融为一体,而更为生动、人性化地表现了新时代中国海军的军旅生活风貌的多个侧面。

亦如苏夏先生评论:“这首歌曲的曲调,听了使人感到亲切,尤其是那些广东沿海的咸水歌的乐汇,使人联想到南海的一些生活情景,曲调有‘海味’,也比较美。”[6](P6)由此评论亦可窥,其实在《军港之夜》的编曲乃至创作模式,仍只是在继续模仿并延续上海滩时期黎锦晖奠定的民间音调加上外国舞曲的创作模式。

尤值一提的是,1979年由田农词、王酩作曲的《绒花》(电影《小花》插曲)也是这一时期出现的一首民族风格浓郁的优秀之作。歌曲以其极富个性的旋法,并运用民族调式中“清角为宫”的手法,以主调与下属调不断交替的对比,而谱就其缠绵优美、兼抒情与时尚之风。

就总体而言,虽然这一时期的歌曲在风格上还是偏于抒情歌曲,但已经有别于传统的抒情歌曲,且有意识地向港台流行歌曲的演唱与编配学习,体现了向流行歌曲风格的过渡。在与20世纪初上海滩模式遥相呼应的同时,也无不体现了大众内心坚守的执于民族性为根本的中国流行音乐的价值追求趋向。

三、戏曲流行化的开端

1984年,对于中国流行乐坛是一个重要的年度。这方唱罢、那方登场。中国传统的戏曲说唱也呼之而出,披上了流行的外装形式,前呼后拥地加入了流行音乐的大潮之中。

(一)1984-《重整河山待后生》小试牛刀

该潮流之起源于1984年由作曲家温中甲和雷蕾为电视连续剧《四世同堂》创作的主题歌《重整河山待后生》,该曲根据京韵大鼓音乐素材而作,并加以流行音乐化的编配处理。在其演唱录制过程中,也体现了早期戏曲曲艺与流行音乐之间的碰撞。老一辈的曲艺音乐家骆玉笙在经历了整整四天的磨合后,还是难以适应流行化节奏的伴奏带,而使得编创人员采用了在伴奏带里录上一轨她琴师的伴奏,然后把其它伴奏音乐在录音台上先抹去,让骆玉笙随着琴师唱,之后再把琴师的伴奏去掉的非常规方法来进行了最终的合成。[7](P80)伴随着电视剧的热播,这首京韵大鼓味道十足的流行“戏歌”在社会上引起极大的反响。经过首开先河式的摸索与尝试,这首伴随着电视媒体传播的京韵大鼓流行化的“准戏歌”初战告捷。

(二)1985-《南腔北调大汇唱》形成大潮

1985年,以温中甲为代表的作曲家继续扩大了这种对中国戏曲说唱借助现代传媒及流行形式的探索,又将戏曲说唱中更多剧种的经典唱段重新电声配器,节奏迪斯科化。是年,北京大木仓中国国际声像艺术公司制作发行了两盘包含有京剧、评剧、豫剧、黄梅戏和京韵大鼓的磁带《南腔北调大汇唱》,由著名音乐人朱一工编辑制作,温中甲编曲配器,李维康、耿其昌、梅葆玖、梅葆月、杨春霞、谷文月、骆玉笙、冯雪飞、蒋云仙等20多位一流的戏曲曲艺表演艺术家参与了录制。这盘当时富有时代感的磁带发行后,在社会上引起了强烈反响,不到一个月就突破了十万盒的销售量。还得到中央电视台、中央人民广播电台等媒体的大力关注,一时间,在全国各地的大街小巷到处都能听到电声乐队架子鼓迪斯科节奏下的戏曲唱段,可谓老少咸宜。

专辑中所涉及剧种包含了京剧、豫剧、评剧、黄梅戏、湖南花鼓戏、眉户、秦腔等戏曲,东北二人转、评弹、京韵大鼓等曲艺说唱,甚至加入了老北京的叫卖调等民间艺术。对此大胆的探索,诚如词作家乔羽在为盒带所写题为《不知你赞成,还是反对》的前言中所言:“我在想象着,如果经过我们探索和努力,使我们在艺术创作上找到一种可能性——既是继承的,又是发展的;既是古老的,又是崭新的;既是历史的,又是今天的——那就好极了。”

值得一提的是,在盒带发行前,小样正好被当时参加振兴京昆研讨会的北京市副市长陈昊苏听到,他当即提议,以这盒磁带为基础,再增加一些剧种,搞一场演出。两周后,一场名为“南腔北调大汇唱”的演出在北京天桥剧场成功举办,李维康、耿其昌、梅葆玖、梅葆月、杨春霞、谷文月、骆玉笙、冯雪飞、蒋云仙等20多位名家参加了演出,连演六场、场场轰动,产生了巨大的社会影响。

(三)1986-央视春晚平台再推波澜

次年,借助1986年CCTV春节联欢晚会继续推波助澜,把这些唱段中如李维康《都有一颗红亮的心》、刘斌《穷人的孩子早当家》等迪斯科京剧(样板戏)再度搬上了春晚,一举开创了戏曲音乐流行化传播的更大平台。

这些现今听来或有单调、乃至喧闹之感的迪斯科节奏伴奏下的戏曲音乐的流行化形式,也给这代人留下深刻的印象,至今记忆犹新。当年的社会受众,尤其是年轻一代通过盒带、电视等传媒对中国戏曲流行化的现代包装推广,也开始对中国传统戏曲由最初的陌生,到新鲜感而逐渐产生了兴趣,直至喜爱。

关于戏曲流行化创作的初衷与历史意义,亦如主创者温中甲所认为:“其一,是向青年人介绍中国传统的戏曲艺术,使他们认识并喜爱这份宝贵的文化遗产……其二,要搞我们自己民族的舞曲,大胆探索,创新,搞出我们民族旋律的流行音乐来。”[8]

的确,从民族音乐与流行音乐双向互融的角度来看:首先,传统戏曲说唱借助流行音乐的形式与现代传媒的平台,而得以在当代得到更大的普及与更快的推广。另一方面,无论是在中国流行音乐的接受史,抑或是中国流行音乐万象始新、初春倒寒的80年代初,社会对流行音乐接受认知尚处争议之期,这一借助传统戏曲入手进行流行化的尝试,则一下拉近了社会对流行音乐的距离,也加快了当时整个中国社会对或视为洪水猛兽,或不置可否的流行音乐的认知与接受。诚如金兆钧所总结:“在今天来看,它们的影响远不限于当时究竟如何处理民族民间音乐与流行音乐形式相结合,以及这种方式结合得是否妥当的范围内。在当时,一是强有力地扩大了流行音乐的影响范围——它同样可以用来吸引那些不喜欢或不接受现代流行音乐的人们,这就给它博得了更多的社会同情与支持。”[7](P80-81)

四、流行音乐民族化的理论探讨

值得一提的是,在中国流行音乐复苏之时,有关流行音乐(当时也被称为“通俗音乐”“轻音乐”)民族化的问题也即受到了音乐理论界的关注。1983年8月11日至22日在沈阳召开了全国轻音乐座谈会(来自全国各地一百二十余名代表,三十多家媒体和流行音乐人参加了会议)中,关于如何建设和发展具有中国民族特色的社会主义轻音乐,即轻音乐的“民族性”问题也成为本次会议讨论的热点之一。大家一致认为轻音乐的发展必须要立足于本民族音乐文化的根基之上,提出“我们的民族音乐宝藏丰富多采、浩如烟海,难道这不足以成为我们发展轻音乐的基础吗?为什么要跟在别人后面亦步亦趋呢?”[9](P19)

虽然处于当时的历史背景下,在面对流行音乐创作中民族音乐继承与外来音乐借鉴的关系处理的某些具体操作上,尚有学者存有些许分歧,如有专家对“有的作品,旋律是民族的,而和声、配器等却是外国的。民族管弦乐器、打击乐器被架子鼓、沙锤、电子琴、电吉他取而代之”的现象提出了批评。再如苏夏在肯定《军港之夜》创作中对咸水歌音调的成功借鉴的同时,对歌曲的伴奏则发表了反对意见:“……但作为一个完整的音乐作品,歌曲的乐队伴奏起了很不好的作用,那些铜管组的打击乐组的切分节奏和喧闹声,使人如置身于旧上海十里洋场的舞厅中,其气氛粗俗不堪。”[6](P69)虽然在理论探讨中出现了多种声音的并存,但就总体而言,大家对“中国的流行音乐必须要立足本民族音乐文化之上”这一根本性的原则都已达成了高度的一致。这在中国流行音乐自上海滩时期发端半个世纪后的回归复苏之初,即能快速把握好创作的方向与宗旨,亦是非常难能可贵的思想观念认识了。

结 语

20世纪80年代初,无论在政治、经济还是文化上,对中国都是一个特殊的、伟大的变革时期。国家在政治、经济、文化等诸多方面方兴未艾,中国民族音乐与流行音乐在互动交融中再度积极主动地探索结合的方式。尽管在技术形式上都因尚处探索阶段而略显稚嫩。但作为经过了三十年的沉寂与封闭之后,这一阶段的动向也都具有十分重要的历史开创意义,体现了一种复苏之中、蓄势待发的能量与态势。值得强调的是,本阶段之“复苏”的本质涵义实际上是对20世纪上半叶上海滩时期流行音乐的历史轮回式的复苏。

从歌曲的表现题材、社会功能来看,无论是《万里长城永不倒》中的所弘扬的中华民族精神,还是《我的中国心》中的歌唱的爱国主义。抑或是探戈节奏、流行气声唱法下表达对故土眷恋的《乡恋》,都与这一时期诸如谷建芬的《年轻的朋友来相会》、施光南的《假如你要认识我》,王洁实、谢莉斯重唱的校园歌曲《校园的早晨》等20世纪80年代歌曲中所反映的朝气蓬勃、积极向上的时代风貌高度契合,这也奠定了其后中国流行音乐创作中对主旋律性与民族性这两个最为重要的价值取向的追求,并预示着80年代经济文化复苏(民族意识苏醒)后对流行音乐民族化的重要影响。其意义在于一方面探索创作出具有中国自身民族特色的流行音乐,另一方面通过流行音乐为载体更好地传播民族音乐。

这也决定了其后中国流行音乐的创作表演都沿着这一方向发展前行,并昭示着随之而来的(1986年起)的“西北风”“东北风”“东南风”歌潮,以及戏歌、古诗词流行歌曲、民族摇滚乐等流行音乐中围绕着民族化、本土化的诸多歌种类别的产生,即中国流行音乐民族化探索全面展开的到来。