肺部体循环CTA 在咯血介入栓塞治疗中的临床价值*

2021-02-16王巍颋余亮涂永辉熊景良

王巍颋 余亮 涂永辉 熊景良

(江西省胸科医院CT 室 南昌 330006)

咯血是呼吸系统疾病常见症状之一,常见于肺结核、感染、支气管扩张、肺部肿瘤等。而大咯血是呼吸内科常见的危重症,容易发生窒息,导致生命危险,单纯药物治疗死亡率为50%~100%[1]。发生大咯血时,患者急诊手术风险很大,或不具备外科手术指征[2]。从1974 年报道第一台支气管动脉(BA)栓塞术成功以来,放射介入技术以其创伤小、止血效果立竿见影、最大程度保留了肺功能、可争取外科手术机会等特点,逐渐被临床医师广泛应用。很多国内外学者认为放射介入治疗是咯血内科治疗欠佳患者理想的治疗手段[3~5]。随着介入技术的发展,国内外学者发现,咯血的责任血管除了常见的支气管动脉以外,还常见于锁骨下动脉的分支、胸廓内动脉的分支、肋间动脉、食管固有动脉、膈下动脉、肩胛下动脉分支等等[6~9]。在介入手术中,医师要检出、栓塞所有的责任血管,如果耗时太长,医患双方的辐射曝光时间都会增加,造影剂使用接近阈值,引起造影剂肾病的概率也增加[10~12]。因此在手术前预判责任血管的检查手段显得很有必要。随着CT 技术的迅速发展,多排螺旋CT 技术不断革新,扫描速度、分辨率不断提高,各种重建技术问世,咯血的责任血管在CT 血管造影(CTA)检查中能够大部分检出,而且能够在3D图像中准确定位[13~16],使介入手术能够有的放矢。本研究分析不同咯血患者的主要出血责任血管,探讨CTA 对不同责任血管的检测效率以及经导管动脉栓塞术(TAE)治疗的疗效。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2019~2020 年在江西省胸科医院行TAE 治疗的大咯血患者121 例临床资料,患者术前经CTA 检查。男94 例,女27 例;年龄19~88 岁,平均58.5 岁。结核患者(结核组)66例、支气管扩张患者(支气管扩张组)29 例、肿瘤患者(肿瘤组)14 例、感染患者(感染组)12 例。另外收集30 例体检健康者作为正常组,肺部CT 基本正常或病灶较少,由增强图像重建薄层进行CTA 重建。

1.2 检查方法

1.2.1 CTA 检查 采用我院128 层日立螺旋CT 进行CTA 检查,采取仰卧位,扫描范围肺尖至L2椎体下缘。管电压120 kV,管电流200~250 mAs,造影剂碘佛醇或碘普罗胺100 ml,注射流速4.0~4.5 ml/s,动脉期扫描后0.625 mm 重建,采用容积显示VR、多平面重建MPR、最大密度投影MIP、曲面重建CRP 等方法重建责任血管。CT 责任血管认定:支气管动脉,由体循环发出,经过肺门根部达到支气管肺内。左右支气管动脉标记为R、L,支数标记为N。异位的支气管动脉单独统计。(1)肋间动脉,增粗迂曲,沿增厚的胸膜(胸膜肥厚>3 mm)走行,较对侧增粗,认定为责任血管;(2)食管固有动脉,一般起源于T6~T9层面降主动脉,可见食管固有动脉分支进入肺门或病灶内;(3)肋颈干,两侧锁骨下动脉发出,位于第一、第二肋间走行,增粗迂曲进入两上肺病灶或肥厚胸膜,认定为责任血管;(4)胸廓内动脉,可见分支进入两上中肺病变影内,或进入肥厚的胸膜(胸膜肥厚>3 mm),认定为责任血管;(5)膈下动脉,包括腹主动脉、腹腔干、肾动脉、胃左动脉、肠系膜上动脉、食管固有动脉、肝动脉等等,增粗迂曲进入膈上实变影或肥厚的胸膜影(胸膜肥厚>3 mm)内。

1.2.2 数字减影血管造影(DSA)检查 患者取仰卧位,消毒、局部麻醉后,右侧腹股沟水平股动脉穿刺,置入导管鞘,将导管尖端在透视下推至T4~T6水平,寻找左、右支气管动脉开口,将非离子型造影剂8~10 ml 以1~2 ml/s 速度注入,同时采集图像,记录造影剂中支气管动脉数量、起源、共干、变异情况,并记录出血血管。扩大寻找范围,在两侧锁骨下动脉、主动脉弓、腹腔干区域寻找异常出血、供血血管。根据情况,利用聚乙烯醇颗粒(PVA)、明胶海绵颗粒、弹簧圈等栓塞,直至责任动脉血流停止,再次造影确认栓塞良好,结束手术,拔出导管,对穿刺点压迫止血。

1.3 观察指标 统计不同患者的主要咯血责任血管,统计患者BA 起源,分析咯血患者BA 直径与正常组的差异性,分析CTA与DSA 检出责任血管数量的差异性和一致性,随访TAE 治疗的有效率。

1.4 统计学分析 采用SPSS24.0 软件进行统计学分析。支气管动脉与正常组的差异性,采用独立样本t检验,以P<0.05 为差异有统计学意义;CTA与DSA 检出责任血管数量的差异性,由于数据大部分在1~4 支之间,经过SPSS 正态性检验,P<0.05,不符合正态分布,使用相关样本威尔科克森符号秩检验(Wilcoxon),Sig>0.05 说明差异性小,并进行组内相关系数(ICC)一致性检测,>0.75 强相关;0.40~0.75 中等相关,<0.40 弱相关。

2 结果

2.1 各组主要责任血管 感染组检测出39 支责任血管,其中支气管动脉36 支,约92.3%,包括1 支异位的支气管动脉,约2.6%;其次为肋间动脉2 支,约5.1%;膈下动脉1 支,约2.6%。结核组检测出545 支责任血管,其中支气管动脉208 支,约38.2%,包括19 支异位的支气管动脉,约3.5%;其次为肋间动脉142 支,约26.1%;膈下动脉72 支,约13.2%;胸廓内动脉45 支,约8.3%;肋颈干42 支,约7.7%;胸外侧动脉13 支,约2.4%;食管固有动脉12 支,约2.2%;肩胛下动脉6 支,约1.1%;胸上动脉5 支,约0.9%。支气管扩张组检测出223 支责任血管,其中支气管动脉89 支,约39.9%,包括9 支异位的支气管动脉,约4.0%;肋间动脉50 支,约22.4%;膈下动脉32支,约14.3%;胸廓内动脉24 支,约10.8%;肋颈干14 支,约6.3%;食管固有动脉12 支,约5.4%;肩胛下、胸外侧动脉各1 支,各约0.4%。肿瘤组检测出83 支责任血管,其中支气管动脉41 支,约49.4%,包括3 支异位的支气管动脉,约3.6%;肋间动脉24支,约28.9%;胸廓内动脉7 支,约8.4%;膈下动脉4支,约4.8%;肋颈干3 支,约3.6%;胸外侧动脉2 支,约2.4%;食管固有动脉、胸上动脉各1 支,各约1.2%。

2.2 咯血患者支气管动脉起源 本次共检出支气管动脉374 支,其中左支气管动脉170 支,右支气管动脉172 支,异位的支气管动脉32 支;其中331 支来源于T4~T7之间降主动脉壁,约88.5%;11 支来源主动脉弓,约2.9%;异位的支气管动脉约占8.6%,均来源于锁骨下动脉及其分支。

2.3 咯血患者与正常患者支气管动脉直径对比使用独立样本t检验,方差不齐,记录不假定方差结果。正常组左侧支气管动脉直径<咯血组左侧支气管动脉,正常组右侧支气管动脉直径<咯血组右侧支气管动脉(P<0.05)。见表1。

表1 咯血患者与正常患者支气管动脉直径对比(mm,)

表1 咯血患者与正常患者支气管动脉直径对比(mm,)

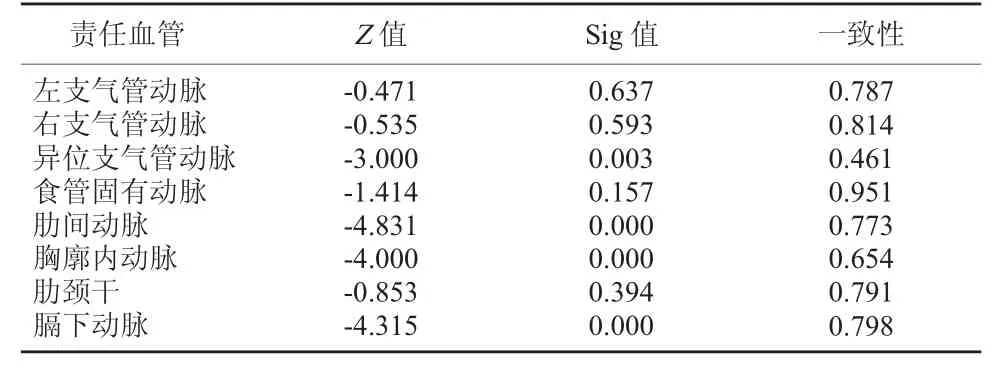

2.4 CTA、DSA 对咯血责任血管检出率对比CTA、DSA 对咯血责任血管检出率比较,左与右支气管动脉、食管固有动脉、肋颈干Sig 值>0.05,差异性小,一致性>0.75,一致性高;异位的支气管动脉、胸廓内动脉Sig 值<0.05,差异性较大,一致性0.40~0.75,一致性中等;肋间动脉、膈下动脉Sig 值<0.05,差异性较大,一致性>0.75,一致性高。见表2。

表2 CTA、DSA 对咯血责任血管检出率对比

2.5 TAE 治疗有效率及复发率 术后门诊随诊以及电话追踪,术后及随诊无咯血及痰中带血者40例,术后少许痰血但治疗原有疾病后无咯血及痰血者39 例,共79 例患者治疗效果良好,占65.3%;术后偶有痰血口服止血药有效患者37 例,共116 位患者治疗有效,有效率95.9%。术后复发咯血患者5例,2 例选择住院药物止血治疗,2 例选择再次TAE治疗,1 例选择外科手术治疗,复发率4.1%。121 例患者中2 例患者在1 年左右去世,死因为重症感染或原有基础疾病。

3 讨论

肺部感染一般病史较短,肺部正常结构破坏较少,因此,主要责任血管为支气管动脉,少数可见异位的支气管动脉、肋间动脉或膈下动脉。

肿瘤患者一般病史较长,在肿瘤生长过程中,会有持续的血管生成以及血流供应,以满足其生长、发展、转移的需求,一旦供血血管破裂,就会造成咯血。本研究结果显示,除了在肺门旁走行的支气管动脉、食管动脉为主要责任血管外,由于肿瘤生长的位置以及转移的位置不同,肋间动脉往往会沿着肥厚的胸膜进入肿瘤旁,肋颈干、胸廓内动脉的分支往往与上中肺的肿块关系密切;中下肺出现肿瘤以及相关病变时,往往膈下动脉增粗迂曲,进入膈上病灶内。胸壁受侵时,胸外侧动脉、胸上动脉等胸壁血管往往可见分支进入胸壁的肿块影内。

结核患者若病史较短,病灶较少,往往是支气管动脉供血或异位的支气管动脉供血,少数可见膈下动脉供血。若病史较长,肺部有大面积的实变、空洞、萎缩,胸膜广泛增厚,往往具有较多的非支气管动脉异常供血。DSA 还观察到胸壁走行的肩胛下动脉、胸外侧动脉、胸上动脉的分支为咯血的责任血管。

支气管扩张患者往往病史长,反复发作,持续进展。在纵隔及肺门的支气管动脉、食管固有动脉往往增粗迂曲严重,胸膜肥厚、肋间动脉增粗迂曲。由于病灶往往中下叶较多,胸廓内动脉、膈下动脉占有较大比例,胸壁走行的血管供血较少。

大部分左、右支气管都来源于T4~T7的降主动脉壁,咯血患者往往支气管动脉增粗迂曲。本研究结果显示,对比正常组咯血患者支气管动脉明显增粗,代表供血增多。异位的支气管动脉基本都来源于锁骨下动脉及其分支。左与右支气管动脉、食管固有动脉大多起源于降主动脉,位于纵隔中心位置,干扰较少,往往增粗迂曲,在现有128 层CT 的分辨率以及多种重建方法下,检出率基本接近DSA,敏感性较高,误差较少。工作中发现,往往纵隔多量钙化时,追溯走行及起源会有一些困难,尤其是左侧支气管动脉。需要结合多种重建方式以及对比平扫的图像。

肋颈干位于第一、二肋间,两上叶病灶较多,胸膜明显增厚,CTA 观测到其增粗迂曲时,进入两肺尖的病灶内或肥厚的胸膜时,可以做出提示。本研究结果显示,CTA 检测敏感性较高,误差较少。

异位的支气管动脉若沿着右侧纵隔升主动脉、腔静脉、右肺动脉间隙走行,很容易受到动脉期大血管的伪影干扰。如果存在多根支气管动脉的情况,很容易遗漏。本研究结果显示CTA 检测示误差较大,敏感性中等。因此在工作中应该一一追溯支气管根部的每一根支气管动脉,如果出现无法确定起源的支气管动脉,提示可能存在异位的支气管动脉。

肋间动脉数量较多,由上而下增粗,CTA 只能根据胸膜的厚度、两侧肋间动脉的直径对比、是否有分支进入肺实变判断,比较局限,而DSA 还可以观察到其造影剂溢出、分支增多、周旁组织强化等现象。本研究结果显示CTA 敏感性高而误差大。CT医师工作中可以在诊断报告中提示,但是介入医师应该谨慎考虑判断。

胸廓内动脉为责任血管往往出现在右中叶、左上叶舌段病变及邻近胸膜肥厚。胸廓内动脉往往不增粗,CTA 仅仅根据其是否有分支进入胸膜及实变影来判断,如果分支显影不明显,容易遗漏。DSA 单独的胸廓内动脉造影可以清晰地观察到分支增多、病灶的供血以及造影剂溢出。本研究结果显示CTA误差较大,敏感性中等。笔者认为CTA 在术前检测胸廓内动脉是否为责任血管的作用有限。

膈下动脉由于其解剖位置不存在干扰,CTA 很容易观察到,看其是否增粗迂曲、是否进入膈上实变或肥厚的胸膜来判断。本研究结果显示,CTA 敏感性较高,但是误差较大。而DSA 除了可以观察到其增粗迂曲外,还可以观察到造影剂外溢以及肺动脉早显影的征象,CTA 在仅有的一期动脉期扫描观察不到,因此存在误判和漏判的概率。

肩胛下动脉、胸外侧动脉、胸上动脉为胸壁内走行的血管,在动脉期单期扫描时,CTA 虽然可以观测到,但是没办法判断是否有分支进入胸腔内。本研究认为CTA 对上述血管大部分情况下不能起到术前的提示作用。

大部分患者TAE 术后治疗有效。在积极治疗原有疾病并治疗有效的情况下,超过半数的患者能够痊愈。原有疾病治疗效果不佳以及反复发作,可能存在反复发作的痰血,配合口服的止血药能够短暂地控制出血。主要为大面积的支气管扩张以及较严重的结核患者,如果原有病情加重,未来仍然存在大咯血的可能。本研究存在一定的局限性。我院作为省级传染病医院,咯血患者中结核占有较大比例。因此肿瘤、感染等患者比例较小,样本量较少,对统计学结果有一定的影响。本研究主要采集的数据为2019~2020 年的患者,术后追踪疗效时间不足2 年,不能准确统计复发率。虽然DSA 作为金标准,但急诊介入手术受操作者的临床经验以及患者的耐受能力影响较大,对之后的统计分析结果有影响。综上所述,大咯血患者主要责任血管为支气管动脉,但是不同患者病史以及肺部病变存在差别,存在很多非支气管动脉的多重供血的可能。CTA 对咯血的责任血管有着比较高的敏感性,部分责任血管有一定的误差率,能够起到较好的术前指导和预判工作。TAE手术的有效率高,复发率较小,应该作为急诊大咯血患者的主要治疗手段之一。