虚实之间:清末民初国家财政预算案与预算数据

2021-02-16■王梅

■王 梅

近代中国自清末实行预算体制,至民初已编订颁布多个完整年度预算案。每个年度预算案都包含多种不同类型表册,形成大量条分缕析的预算数据。这些数据多为财政当局在各省各机关报送概算基础上复核形成,并非全为政客虚造,可从虚实之间不同角度探究其中所蕴藏的政治、经济、军事等多方面内涵。而关注庞杂数据背后分类科目的形成与演变,是突破过往束缚推动相关研究的基础。

近代中国自清末引入西方预算体制改革传统财政,至民国初期已编订并颁布多个完整预算案,形成大量条分缕析且内涵丰富的预算数据。但是,这些预算案长期以来并未得到应有的重视,过往研究要么认为其统计错漏、数据不实,且徒具形式没有执行,完全否定其价值。要么依赖各类预算数据做佐证却不明就里,既缺乏对变革时期预算案特殊性的认知,对数据背后的意涵变化也较少留意,致使相关研究囿于成论,停滞不前。①鉴于此,本文拟通过梳理清末民初各预算案复杂多样的组织构成、虚实结合的收支核定过程、变动不居的分类科目等过往被忽视的重要问题,为摒除过往偏见,从更多角度考察并运用预算案以及数据,推动清末民初财政史相关研究略作尝试。

一、清末民初预算案的编订与组织构成

关于清末民初究竟有哪些完整预算案,学界过往大多承袭民国时期财政学者贾士毅、杨汝梅等人的一般论述,以清末宣统三年度、四年度,民国二年度、三年度、五年度、八年度预算案为当时预算成果。②但细查历年预算编订的背景与概况就会发现,以上结论虽不算错,却存在较多缺漏。

(一)年度预算案的编订概况

为施行宪政与应对严峻的财政危机,清政府于1905年拟定以西方预算制度改革原有财政体制的计划。[1](P19-20)至1910年(宣统二年),清廷在完成财政清理的基础上提前试办各省预算,会计年度暂定历年制,以每年正月初一起至十二月底止为一年度,此次预算因此被称为宣统三年预算案。度支部于1910年秋编订完成宣三预算,收支相抵不敷约7939万余两。但部编案提交资政院后被增入减出,议决结果盈余约346万余两。[2](P1-14)近代中国首个预算案由此形成差异颇巨的两个版本。随后,清廷按计划于1911年初筹办宣统四年预算案,并从多方面推进预算体制改革。宣四预算于辛亥革命爆发前夕完成,未能议决颁布。[3](P299-301)

中华民国成立后,北京政府将会计年度确定为七月一日制,即以本年七月一日至次年六月底为一个会计年度。民国二年度预算案(1913.7—1914.6)是民国首个正式年度预算案,从1912年底开始编订,至1914年初方才颁布,过程曲折且产生首编案与修订案两个版本。段祺瑞代理内阁编制完成民二预算后于1913年8月初提交国会,其收支基本平衡。[4]但二次革命后内阁更替,8月底新立之熊希龄内阁认为前编预算案多有错漏,且不适合新的财政情形,将其追回进行修订。[5]熊希龄内阁秉持绝对量入为出主义,大幅删减原案中无着收入,并竭力核减支出,但修订后颁布的民二预算却不敷达8520万余元。[6]首编案与修订案两个版本间隔时间长,财政主张与预算结果差距较大,实须分别注意。

为了应对日益严峻的财政危机,袁世凯政府于1914年初进行改革。随着国地税名目取消,各省解款制施行,民国三年度预算一再调整,至1914年下半年完成并颁布。[7](P371-372)至1915年3月周学熙任财长后调整财政策略,将会计年度由七月一日制改为历年制,民国五年度预算案(1916.1—1916.12)即按新的会计年度计算。[8]袁世凯政府于1915年11月下旬编订民五预算并提交参政院代行立法院,参政院略作调整后议决通过,随后于1916年初颁布施行。[9](P1238-1240)民三、民五预算案既是袁世凯政府改革的内容也体现了改革结果。

袁世凯实行帝制失败后,北京政府着力恢复民初制度,会计年度也由历年制再改为七月一日制。[10](P2-5)此前筹备的民国六年度预算案和新会计年度制不符,从而改为制定1916年7月至1917年6月会计年度间的新预算案。此新预算按惯例本应称为民五预算,但为区别于前,而称为新民五。财政部于1916年底编订新民五预算交内阁核议,段祺瑞内阁做了较大修改后于1917年2月提交国会。[11]但彼时国会政争愈趋激烈,新民五预算最终没能议决并颁布。此后因政局不稳北京政府未能编订完整年度预算,直至1919年钱能训内阁编订民八预算于6月初提交安福国会。[12](P16)民八预算于1919年底议决通过,收支相抵约亏534万元。[13](P297-298)民八预算虽不属一般意义上的民初时段,但北京政府此后再未能编订颁布完整年度预算案,为使讨论完整,仍将其纳入。历次编订概况如表1所示。

对照表1统计可知,在预算体制建立初期,政局变动频仍,财政策略不断更替,清末民初各预算案的会计年度、编订议决机关、部分预算案的不同版本与盈亏状况等都各不相同,不仔细分辨极易混淆。除了过往所熟知的几个年度预算案外,实际还包括编订但未正式颁布新民五年度预算,部分年度预算还有差异或大或小的不同版本需要注意。

(二)预算案的组织结构

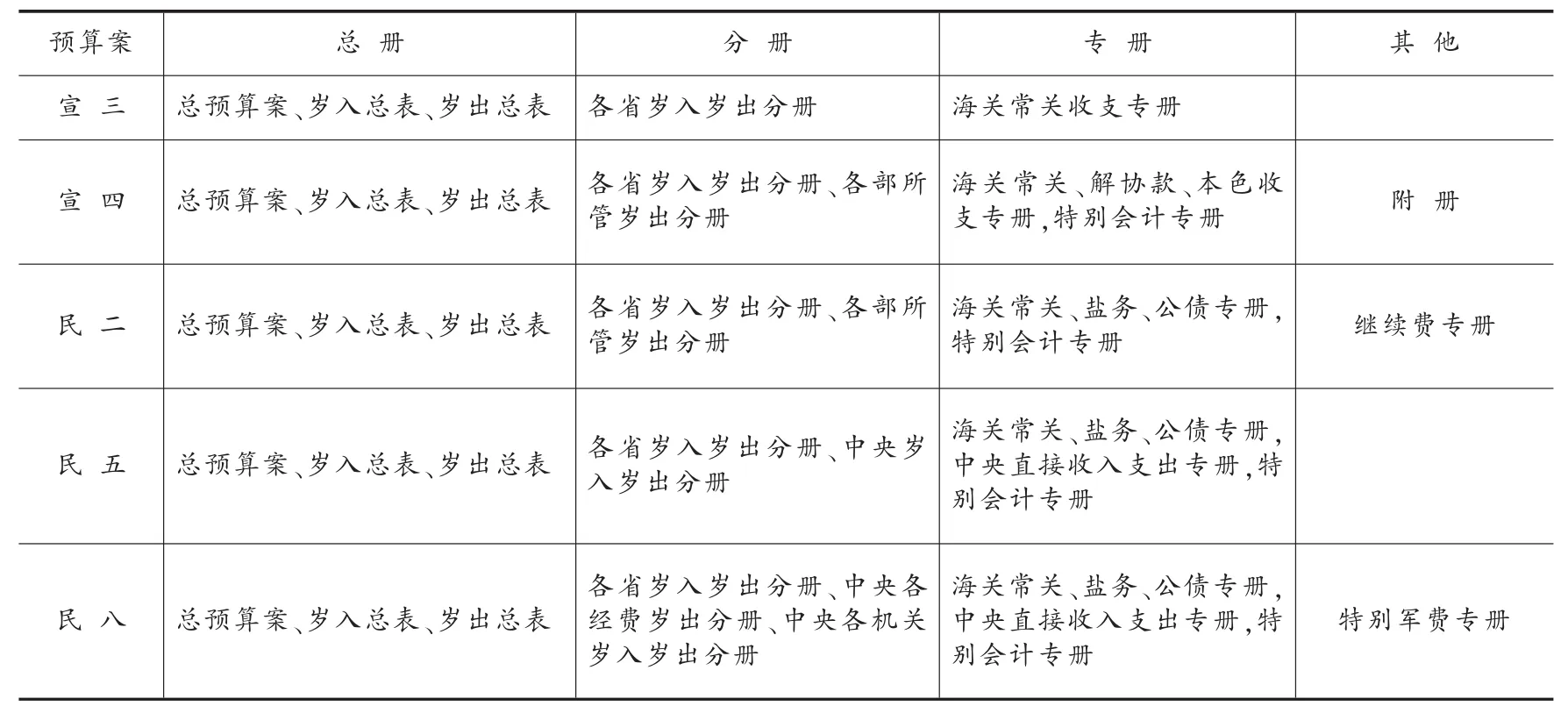

除年度与版本之外,预算案的组织结构是另一个常被忽略的重要问题。政府财政收支庞杂烦冗,为适应议会审议与各机关执行在不同情况下的需求,政府多将预算案分为总册、分册以及专册等类型。[14](P50-52)清末民初各年度预算案仿照欧日惯例,其表册构成实际亦较复杂。如表2所示。

表1 清末民初历次预算案编订概况对照表 单位:元

表2 清末民初各预算案各表册对照表

从表2的不完全统计可以看出,清末民初各预算案组织构成大致可分为总册、分册、专册等类型。但过往研究多关注数据简略的总表,其他分册、专册及其数据等都较少被议及。所谓分册,即总册中相关类目的详细分化,比如各部所管岁出分册对应总表中的各部所管岁出总额。而专册则主要是部分特殊收支单独开列形成,如海常关、盐务、债务表册等。尽管各分册、专册总体上皆是对总册简略数据的说明与补充,但各年度间又有所不同。

一方面,各年度分册构成随财政体制演变略有不同。宣三预算为试办各省预算,分册主要为各省预算分册。宣四、民二预算编订时,政府推行划分国地收支的改革,各部所管岁出分册即以行政系统划分的国家岁出经费。袁世凯政府实行各省解款制与专款制,中央与各省收支愈趋相互独立,民五预算因此新增以中央收支为核心的中央岁入岁出分册。民八预算时央地财政关系愈发疏离,分册类表册仍以各省与中央区别为主。

另一方面,专册随预算体制发展日益完备,并与相关财政策略相对应。宣三预算仅有海常关收支专册,宣四预算则更细致,包括海常关收支、解协款及本色收支专册等。[15](P1045-1050)民国成立后,解协体制崩解,盐税抵押外债,洋赔各款不再由各省摊派。因此民二预算案中有海常关、盐务、公债等专册,还有不受年度间经费不得挪用原则约束的继续费专册,如赴美赛会三年经费等[16]。民八预算编订时,因军费膨胀,筹备裁军而制定特别军费专册(表2)。此外,特别会计专册是指与普通会计分离的独立收支。宣三预算并未区分特别与普通会计,但宣四预算将官办事业及固定资本等列为特别会计,具体包括造币厂、官银行、路电邮航经费、官办矿务、官办各制造工厂等。[15](P1044-1050)此后历次预算案特别会计专册项目不时有所变化,但总体以交通部路电邮航四政为主。

总之,不管从编订概况考察,还是从组织构成分析,清末民初时期之预算案并非仅仅过往常被提及的6个年度预算总案。其实际包括更多被忽略的年度预算与不同版本,每个预算案在总册之外也还有大量分册、专册等重要内容,蕴藏着相当丰富多样且尚未被深挖探究的财政数据。

二、各省概算编送与数据虚实

尽管清末民初历年度预算案实际蕴藏的内容相当丰富可观,但基于当时预算体制初建、政局动荡、央地财政矛盾突出等事实,过往学界秉持一种预设的怀疑,常常指责其皆是政客弥缝收支、粉饰太平的手段,与当时财政实际情况全然无关。但细查历年预算案编订过程与具体内容,问题似乎并不完全在于其是否符合实情。

(一)各省概算编送与数据核定

摒除一些具体差异,预算案编订大致可分为搜集调查预算相关材料、综合材料进行编制及核议确定各项收支三个阶段。[14](P38)对于清末民初中央政府来说,令各省各机关编送岁入岁出概算③书即搜集调查材料的主要内容,也是整个编订过程的起点与基础。但是,清末以来,地方财政日益趋重,央地财政关系渐趋疏离,各省是否按时按质编送概算便成为编订过程中的关键。[17](P6-7)过往学界常常以政局形势推测各省概算编送情况,并判定预算数据的虚实,但有些显然与事实不符。

清廷编订宣三、宣四预算时,中央权威尚存,各省对改革亦颇有期待,编送概算到中央多较积极。但民国成立后,央地关系不断变化,预算体制几经调整,各年度预算编订过程中各省编送概算到中央的情况日见复杂。民二预算编订前期,部分省份因财权利益以及党争等原因多有敷衍抵制,直到二次革命后才先后补编造送完整概算。[18](P6-7)民五与新民五预算则因会计年度反复修改而于各省概算编送问题上产生混淆。由于1915年4月会计年度由七月一日制改为历年制,政府不得不放弃正在编订的民四预算,转而编订新会计年度制下的民五预算。鉴于时间紧迫且这两次预算在会计年度时间上有重叠,政府即以各省此前编送民四概算为基础,根据各省意见修订,不到2个月即编订完成。[9](P1238-1239)新民五预算的情况大致相同。1916年末会计年度改为七月一日制后,新民五预算即在之前按历年制筹办各省民六概算的基础上编订。[19]

此后政府因局势动荡没能编订完整的年度预算,但其间六年度、七年度预算实际仍按时筹备,且多省亦按时编送年度概算。[20](P13)[21]因此,民八预算编订时,除云南、贵州、四川、广东、广西几省完全没有更新之外,大部分省份概算或为全新编送,或在此前报送六年度、七年度概算基础上依据各省报告增减调整,并非毫无依据。[22]

实际上,各省概算编送除受政局影响外,也有其自身演变规律。国家预算收支并非时时处于剧烈变动中,常态稳定部分实际更多。而且若每年度都完全重新核算,对各级政府都是耗时费力的巨大负担。[14](P43-48)民国成立后,整个预算体制不断完善稳定,在原报册上根据各省意见部分修改来核定收支的做法也日见增多。民五与新民五皆是在前一年度预算筹备时各省编送概算基础上,询问各省是否修订并增减之后核定新年度收支的,民八预算时也大致相似。[23]其中虽多有弊端,但也并非完全脱离实际。因此,民国以来历次预算编订过程中,各省概算编送因不同原因多有波折,但总体并未缺席,绝非所谓凭空臆造。

更重要的是,单从来源判断或者探讨数据虚实,本身即存在偏颇。从编订过程看,核定收支实际是中央与地方各省之间的一场博弈,数据来源未见得最能体现实情。各省编订收支概算,自然基于该省财政事实,但同时也必会为应对中央增减而留有余地。而中央以各省上报情况拟定财政策略平衡收支,也必然对各省概算进行不同程度修改。比如民二预算编定时,各省编送概算,岁入急剧缩减,岁出则较清末急剧膨胀。其中自有革命后造成的各种变化,但亦不乏各省留有余地等种种考虑。彼时中央则以清末旧额为标准重新核定其收支,但又控制在一定程度内,核减主要针对各省保留的清末新政项目。[24](P137-142)其他年度预算,各省因为具体事务要求增加相关经费支出时,财政部查证属实多会应准,只是具体数额会打折扣。[25]最终核定数额多是双方博弈的结果,并非某一方完全主导。

因此,不管是仅以政局推测预算编订情况,还是单从来源判断数据的思路,难免多有偏颇。就实际情况论,不同年度各省概算编送虽多有波折但并未中断,且整体符合预算体制发展规律。而预算案本质上是基于事实的财政计划,各类数据因此本就介于虚实之间,若一味以数据来源判断并否定其价值似乎也有失公允。[26](P104-118)各省概算主张与中央财政策略实际并非非此即彼的对错选择,可从更多角度去考察虚实之间更丰富多样的“实情”。

(二)各省预算数据的虚实

各省概算编送到中央,经由中央统筹重新核定收支,最终编订各省预算分册。自办理宣三预算时起,各年度预算案各省分册每一项岁入岁出都要与概算及前一年旧额对照,并详细说明增减原因等。比如民二预算各省分册中即包括各省原报概算、核定结果与宣四预算额之间的多方比较。民八预算各省分册数据与新民五一一对照,并详述其经历六年度、七年度间的变化以及与实收数的比较等。[22]由此不仅可考察各项具体收支的演变,还可从中窥得关于地方社会经济、政府运作及财政策略等多方面的内容。

各省分册中不同类别的收入支出实际包含丰富多样信息。岁入方面,官收入类即包括各省彼时各类官股事业的发展状况,如山东省民二预算官业收入类下详细罗列了各类官股公司,中兴公司、胶清铁路、电话局等年度利益情况。[25]杂收入类的司法收入项下往往有高级审检机关、省城高等审检总厅分厅、地方初级审检厅、县审检所等机关的详细收入。如广东省民二概算司法收入较司法部原拟8万余元多出5余万元,财政部即照概算数核定。[27]各省概算比较中甚至还包括当地银钱比等金融发展情形内容。[28]

岁出方面,各省财政经费中的征收经费项则关系到该省财税改革与各处所设局所的分布变化等状况。如江苏省民八预算中征收经费因烟酒公署成立而剔除烟酒税征收费,江北因厘金改税困难重重而添加增收经费等。[29]湖北省民八预算中增设武羊火车货捐局、茶税局添设分卡[28]等都可从经费增加中窥探。陆军经费包含各方面军政情况,如山东省八年度预算中有特殊的游击经费一项,即因该省此时有颇多匪患问题。[25]江苏省民八预算中包括定武军军饷问题、第一第二混成旅的编制演变及其经费来源等情况。[29]如此种种,不一而足。

各省分册中岁入岁出的起伏变化与政府施政主张、财政策略及央地关系紧密相关。如清末新政全面展开,各省曾为此与清廷抗争,但各项新政事业经费仍全部列入宣三、宣四预算中,岁出因此急剧膨胀。辛亥革命后民国政府在缩减支出的策略中逐渐停止或取消清末各项新政经费。又如民二预算首编案与修订案即建立在不同的财政策略上。首编案秉持相对量入为出主义,梁士诒核减膨胀岁出同时,主要依赖发债方式增收。而修订案则持所谓绝对量入为出的方针,熊希龄将内债大幅删减,并强力核减开支,减支不足以抵减入部分,最终留下巨额不敷。[30](P3388-3402)央地间的对峙与合作于预算册中也颇有体现。如民二预算案编订过程中,中央划分两税主张遭到多省抵制,江苏省原概算中田赋额仅宣四预算的1/3,财政部秉持部编国地税划分草案,将漕粮以及规定比例中的田赋提归国家,并总体增加核定额。[29]民三预算与各省解款制结合,以余额为标准,具体收支数额则多是中央与各省协商结果。[9](P52-101)

此外,各省不同年度分册数据既源自实情,也因财政体制调整而变化。如各预算案数据常因政府收支是否划分国家地方而起伏。宣三预算案并未区别国家地方收支,宣四、民二预算拟定暂时标准划分国地收支,因此其尽管先后编订,但收支数额都差别较大[31](P418-419)。又如各省分册中部分岁入岁出额常因体制改革引起的统计口径变化而波动。由于关、盐两税做外债抵押,民初起即不归入各省分册。各省专款税项在专款制施行后也都被提出归入专册,各省岁入统计中税项因此不断变化且趋于减少。

总之,各省预算分册既可反映多种政治经济实情,也可体现政府财政策略,亦能展示不同年度间发展演变等,大可不必因想象的数据来源问题否定其各方面价值。材料中的具体数据是对应真实统计结果还是体现虚构财政策略,究竟体现了怎样的“实情”,端看研究者考察的方法与角度。

三、预算数据分类科目及其演变

尽管根据不同的问题,考察与运用清末民初各预算案以及数据的方法与角度可变化多端,但明析各层级岁入岁出科目是解读的必要前提。因为国家岁入岁出项目异常庞杂,必须经过复杂的分类方才能条分缕析地展示于各表册,数据背后分类科目层级繁多且内涵多变,尤其在预算体制初建还不断变化时期。

岁入岁出预算分类包括横向纵向两方面,纵向分为类、款、项、目等几个层级,在纵向每一个层级上又按相应的标准进行横向区分,由此形成一个庞杂但清晰的数据网络。一般情况下,预算总案只列出“款、项”两级科目,各分、专册则详细列出“款、项、目、节”四级科目,各科目内容时有变化。[32](P63-67)而其间变化正是考察使用预算数据时尤须注意的。

以岁入分类及其内容演变为例。彼时各国多根据来源划分岁入[14](P70-71),清末民初政府最初亦照此原则进行。从表3的对照中可以看出,宣三预算岁入大致分为田赋、盐茶课税、关税、厘捐等主要税项,并加以杂收入、官业收入与公债等其他收入类,此后宣四与民二预算分类总体变化不大。但经过袁世凯政府改革,民三预算中出现在京各机关直接收入、各省解部专款,民五预算中出现各省杂收入、中央各机关收入与中央直接收入等此前未有的类目。这实际与当时整个财政改革造成的收入结构变化密切相关。民三预算新增“各省解部专款”则指当时解款制之下各省解交中央款项,“在京各机关直接收入”主要指中央各部直接收入,后经调整于民五预算中直接改为“中央各机关收入”。民五预算新增“中央直接收入”则主要包括印花税、烟酒牌照税、验契税等专款。这些类目的出现显示彼时财政体制的变化。新民五与民八预算的岁入分类明显延续了解款制与专款制的痕迹,总体类目变化不大。这显然是彼时各省与中央隔阂愈深,西南各省日渐独立,仅部分专款尚能维系的财权状况的真实写照,也从另一个侧面说明了彼时预算绝非纸面形式,而是与彼时政府所处政治经济环境密切相关。

表3 清末民初历次预算案岁入分类对照表 单位:元

除了总体分类的差异,看似相同的岁入类目中实际所包含的税项也并非一成不变。界限较为明确的田赋、盐税、关税、厘金(货物税)所包括各项细目多因税制调整或变革有所调整,但总体差异有限。而界限不甚明确的正杂各税、正杂各捐、杂收入、官业收入、中央直接收入等类目则常常处于调整变化中。

如杂收入一类,宣三、宣四预算中还相对固定为一些常见的政府办公收入与官款生息等杂项,到了民二预算案时,则新增验契费这样的新收入。民三预算时,项目急剧减少,验契费、罚款、征收办公费等均被移出,岁入额也因此骤减至670万余元。民五预算中此一类目直接改称为“各省杂收入”,主要包含内务、财政、司法等各类办公收入(表4)。伴随整个分类规则的调整与规范,原本杂收入中大部分官款收入被纳入官业收入类中,杂收入成为以各类办公收入为主的类目。

表4 清末民初预算案岁入分类内涵与数额变化对照表 单位:元

正杂各税类所包含税项的变化与中央直接收入类内容紧密相关,并随着彼时税制调整而演变。清末宣四预算中正杂各税包括税契、牙税、当税、茶税、牲畜税、印花税等项,民二预算中虽新增所得税、烟酒特许执照税等,但变化不大。袁世凯政府于1916年将验契税、印花税、烟酒税、烟酒牌照税、牙税、屠宰税、牲畜税、田赋附加税、厘金增加等定为中央专款,欲扩大中央直接控制财源。因此,民五预算岁入类目中新增中央直接收入类目,将印花、烟酒牌照、所得税等完全列入,仍列正杂各税类下的契税、烟酒税、牙税等以增收名目列入。随着分税制的恢复以及中央印花税处的成立,1917年,中央剔除与国家税性质不符部分,专款改定为烟酒税、烟酒增加税、烟酒牌照税、契税、牙税、矿税等六项,因此新民五预算案中的中央直接收入类目下专款税项只余烟酒收入与矿税(表4)。至1919年烟酒事务设立专署,中央专款仅余契税、牙税、矿税三项,分别列于正杂各税与中央直接收入两大类目,专款与中央直接收入类的关系愈趋减弱。[33](P26)可以看出,由于相关税制不断调整,中央直接收入与正杂各税两个类目所包含收入项目也不断变化,各年度大不相同。与岁入相较,岁出体系实际更为复杂,且由于各种原因不断变化,运用相关数据时亦需尤其注意。

总之,清末民初财政预算改革尚处于初步模仿试探与调整阶段,各预算案中丰富多样的预算数据看似条分缕析清楚明了,实际因分类科目调整多暗藏玄机,考察与运用各类预算数据时需详细甄别。

四、结论

自清末引入西方财政预算体制以来,国人对其认知在很长一段时间里多有选择性。不管是学界,还是政府,大多强调其条分缕析、平衡收支、公布于民等性质[34](P427-429),而忽视预算作为财政策略的计划性以及数据必然介于虚实之间等特点。加之体制改革初期的摇摆反复与混乱错漏,此种倾向在实践中加剧了政府各类策略施行的困难,引发各界对预算体制及其相关政体的不满。更重要的是,此种特点也致使民国以来对财政预算的研究长期局限于某种思路,如过度关注预算数据是否属实,经费开支如何核减等内容,而忽视了财政预算案改革中更多更丰富的信息。

综合前述可知,清末民初是近代中国财政预算体制构建之初始,虽有种种曲折不尽如人意之处,但年度预算案的编订颁布并非过往所认为的流于形式,数据也绝非向壁虚造。历届政府实际编订了多个年度预算及其不同版本,每一个年度预算案包括多种类型近百份表册,形成非常丰富的数据与内容。预算案本质上是基于事实的财政计划,各类数据往往也介于虚实之间,考察时不应囿于是否属实之一端,宜从更多更广泛的考察视角讨论并运用预算数据,如既可从中探究各省社会经济发展与财政实情,也可检视彼时政府策略与财政主张,更可考察央地关系等。

注释:

①相较而言,学界对清末试办预算的关注多于民初,相关成果包括刘增合《西方预算制度与清季财政改制》(《历史研究》2009年第2期)、周育民《清王朝覆灭前财政体制的改革》(《历史档案》2001年第1期)等。而民初预算问题几乎未见专门研究,相关讨论散见于部分财政通史中,多引用数据做佐证,鲜少讨论预算本身。

②贾士毅《民国财政史》(商务印书馆1917年版)、贾德怀《民国财政简史》(商务印书馆1946版)、杨汝梅《民国财政论》(商务印书馆1927年版)、朱斯煌《民国经济史》(银行周报社1948年版)等,皆为民国时期颇具代表性且影响深远的财政著作,当前学界对清末民初预算案的认知多源于此。

③按照规定,内阁核定前所编岁出入预估表应称“概算”,按内阁分配数目汇编所成才称为“预算”。