海峡两岸台湾文学史中的散文书写

2021-02-16孙景鹏

孙景鹏

散文是中国文学史上源远流长、最为重要的文类之一。然而,随着新文化运动的发生,散文相对于小说、诗歌来说,在新文学版图中的分量越来越小。但在中国台湾,散文“不仅数量惊人,在质量上亦有可观者”①徐学:《台湾当代散文综论》,福州:海峡文艺出版社1994年版,第8页。,十分可喜地保持了它“相当正统的地位”,“许多年来一般人所担心的,恐怕广播电视媒体会抢走文学方面的读者,这个问题在散文方面至少目前尚不成立”②张晓风主编:《中华现代文学大系(台湾1970—1989)》散文卷一,台北:九歌出版社1989年版,第19-29页。。因此,对台湾文学史中的“散文书写”进行研究,具有十分重要的意义。

台湾学者对“台湾文学史”的书写,相对大陆学者而言,较为薄弱。迄今为止,值得一提的大体上只有叶石涛的《台湾文学史纲》(以下简称“叶本”,1987年版)、陈芳明的《台湾新文学史》(以下简称“陈本”,2011年版)和李瑞腾主编的“台湾文学史长编”③该丛书共33册,由台湾文学馆于2011至2013年陆续出版,按照丛书编排顺序,依次为:《山海的召唤:台湾原住民口传文学》(刘秀美、蔡可欣)、《离散与落地生根:明郑时期台湾汉文学的发展面貌》(吴毓琪)、《月映内海湾:清领时期的宦游文学》(谢崇耀)、《鲲岛逐华波:清领时期的本土文人与作品》(徐慧钰)、《海国诗志:清领时期古典诗中的社会与文化》(顾敏耀)、《从蛮陌到现代:清领时期文学作品中的地景书写》(李知灏)、《如此江山:乙未割台文学与文献》(王嘉弘)、《一线斯文:台湾日治时期古典文学》(顾敏耀、薛建蓉、许惠玟)、《“曙光”初现:台湾新文学的萌芽时期(1920—1930)》(陈淑容)、《狂飙时刻:日治时代台湾新文学的高锋期(1930—1937)》(赵勋达)、《想像帝国:战争时期的台湾新文学》(李文卿)、《雅俗兼行:日治时期台湾汉文通俗小说槪述》(柯荣三)、《光复变奏:战后初期台湾文学思潮的转折期(1945—1949)》(徐秀慧)、《断裂与生成:台湾五〇年代的反共/战斗文艺》(陈康芬)、《女声合唱:战后台湾女性作家群的崛起》(王钰婷)、《跨越时代的青春之歌:五、六〇年代台湾现代诗运动》(陈政彦)、《探索的年代:战后台湾现代主义小说及其发展》(廖淑芳、包雅文)、《类型风景:台湾战后大众文学》(陈国伟)、《从边缘发声:台湾五、六〇年代崛起的省籍作家群》(余昭玟)、《燃烧的年代:七〇年代台湾文学论争史略》(蔡明谚)、《乡土的回归:六、七〇年代台湾文学走向》(戴华萱)、《流动的乡愁:从留学生文学到移民文学》(朱芳玲)、《照见人间不平:台湾报导文学史论》(林淇瀁)、《黑暗之光:美丽岛事件至解严前的台湾文学》(黄文成)、《文明·废墟·后现代:台湾都市文学简史》(罗秀美)、《寂静之声:当代台湾自然书写的形成与发展(1979—2013)》(简义明)、《正面与背影:台湾同志文学简史》(纪大伟)、《相遇与对话:台湾现代旅行文学》(陈室如)、《方舟上的日子:台湾眷村文学》(杨佳娴)、《电子网路科技与文学创意:台湾数位文学史(1992—2012)》(陈征蔚)、《最年轻的麒麟:马华文学在台湾(1963—2012)》(陈大为)、《山海之内天地之外:原住民汉语文学》(董恕明)、《舌尖与笔尖:台湾母语文学的发展》(廖瑞铭)。。尽管有人提出质疑,说叶本“过于简陋还不是正式的文学史”①古远清:《维护学术尊严——〈台湾新文学史〉史料差错纠谬》,《世界华文文学论坛》2012年第4期。,但它毕竟早于陈本二十多年,且篇章结构已比较完整,文学史观已清晰可见,基本具备了“文学史”的特征。陈本虽有差错②古远清:《陈芳明的〈台湾新文学史〉工程及其十种史料差错》,《南方文坛》2012年第4期。,但瑕不掩瑜,其“在尊重台湾文学的特殊性、‘史’的写作意识的鲜明性和运用历史细节的生动性等方面,为大陆的台湾文学史写作提供了有益的借鉴”③王文艳:《试论陈芳明的〈台湾新文学史〉写作》,《社会科学论坛》2010年第23期。,是“目前台湾学界比较系统、完备、翔实的台湾文学史著”④郭俊超:《偏见与创见——评陈芳明〈台湾新文学史〉》,《文艺研究》2015年第9期。。李瑞腾主编的“台湾文学史长编”虽然“广博”“精深”,但不系统、不完整、“不均衡”⑤古远清:《台湾文学史研究的新典范——评〈台湾文学史长编〉》,《华文文学》2013年第5期。,质量参差不齐;更重要的是,其为“专题史”,且体量太过庞大,不适宜与文中其他体量适中的“综合史”乃至篇幅稍短的“简史”进行比较。因此,这里只将叶本、陈本纳入来论述相关问题。

大陆方面,自20世纪80年代起,台湾文学史的书写蔚然成风:早在1986年,黄重添等人就写出了《台湾新文学概观》⑥该书上下两册由厦门鹭江出版社出版,当时只写出了上册(黄重添、庄明萱、阙丰龄编著,出版于1986年7月),下册(黄重添、徐学、朱双一著)直到1991年6月才付梓。。其后,较具代表性的有:白少帆等人主编的《现代台湾文学史》(1987年版)、刘登翰等人主编的《台湾文学史》(以下简称“刘本”,1991、1993年版)⑦刘本上下两册由北京现代教育出版社出版,上册出版于1991年6月,下册出版于1993年1月。、王晋民主编的《台湾当代文学史》(1994年版)、古继堂主编的《简明台湾文学史》(以下简称“古本”,2002年版)和陆卓宁主编的《20世纪台湾文学史略》(2006年版)等。出于对等关系、成书时间、学术价值等方面的考虑,这里只挑选台湾最早的“叶本”和最新的“陈本”,大陆较早且最有代表性的“刘本”和较晚但水平较高的“古本”,就“散文书写”部分,从编著架构、书写比例、书写对象、作品选取、书写方式等方面展开比较分析,藉此管窥海峡两岸台湾文学史中散文书写背后的诸多问题,以期对今后的台湾文学史书写提供一些借鉴和启发。

一、编著架构

从编著架构来看,四种台湾文学史中“散文书写”部分的编排可分为以下三种情形:

其一是既有专章集中论述散文,又有分散在各章之中的专节论述,以刘本、古本为代表。刘本用4章专门论述散文,分别是:《散文创作(上)》(第四编第11章,下同,简化为数字)、《散文创作(下)》(四,17)、《杂文创作》(四,18)和《报导文学》(四,19);此外,又用1.5节论述散文⑧整节所论不完全是散文的,为了更科学地呈现史料,也为了便于统计,统一作半节即0.5节处理。1.5节中,一节是完整的,即《郑明娳等的散文批评》(四,25);剩下0.5节为《散文与戏剧创作》(三,5)。因主要论述台湾现当代散文,故在统计时排除第一编“古代文学”和第二编“近代文学”。。在这些章节中,刘登翰等人主要论述了“台湾散文对传统的继承与发展”“新生代散文”“杂文”“报告文学”“散文批评”等相关问题。古本集中一章,即《台湾散文创作的繁荣》(三,21)专门论述散文;此外,还有2.5节分散在三章之中⑨2.5节中,两节是完整的,即《台湾女性散文的勃兴》(三,12)、《独具神韵的三毛游记散文》(三,23);剩下0.5节为《台湾新文学发展期的散文、戏剧萌芽》(二,5)。因主要论述台湾现当代散文,故在统计时排除第一编“早期台湾文学”。。

其二是将散文放在各章之中书写,以陈本为代表。陈本论述散文的部分共有4.5节,分别是:《台湾女性散文书写的开创》(放在第17章书写,下同,简化为数字)、《台湾女性散文的现代主义转折》(17)、《乡土文学运动中的诗与散文》(20)、《散文创作与自然书写的艺术》(21)、《从漂泊旅行到自我定位的台湾女性散文》(23)。在这些章节中,陈芳明主要论述了“台湾女性散文”“散文的现代主义转折”“散文的创作艺术”“自然书写”等相关问题。

其三是既无专章,也无专节对散文进行集中论述,以叶本为代表。

有研究者指出:“在文学历史的著述里,设置专章作家,总是对作家历史地位的认定,反映着著述者对特定文学历史的考察、分析与评价。”①白少帆等主编:《现代台湾文学史》,沈阳:辽宁大学出版社1987年版,第3页。虽然这里说的只是“作家”,但是,这一认识在文学史书写中显然具有较强的普遍性,完全可以推广到“研究对象”。也就是说,对研究对象设立专章进行论述,就见证着研究者对该研究对象“历史地位的认定”,显示着文学史撰写者对该研究对象的重视,同时也证明着该研究对象具有重要的研究价值。通过以上分析,可以发现:刘本开列多章,对散文进行了专门的书写,给了散文应有的“历史地位”;古本虽只开列一个专章,但若考虑到其“简史”的性质,自然无可厚非;陈本虽没有开列专章但设了散文专节,相对而言也比较重视散文在整个文学史中的作用;叶本既没有开列专章也没有运用专节论述散文,是唯一的特例。由此观之,后两者均不同程度地存在着轻视散文书写的问题。不过,倘若究其原因,就会发现他们都有各自的考虑:比如陈本,全书大体按照文学发展的先后顺序分时段、分章节进行书写,不仅散文,小说、诗歌和戏剧都没有安排专章,全是放在不同篇章之中、糅合起来进行书写的,因此,没有开列散文专章是无可厚非的。再如叶本,若能考虑到其全书体例②全书采用综合论述的体例,不仅散文,对小说、诗歌和戏剧进行书写时,同样没有开列专章和专节。和“史纲”性质,就会发现如此书写也在情理之中,并非一点也不重视对散文的书写。

总体来讲,文学史的编著架构没有对错之分,只有优劣可言。虽然陈本的编著架构也不失为一种较好的选择,但是,相对来说,刘本和古本的编著架构更为可取,理应成为今后“台湾文学史”编写的典范。

二、书写比例

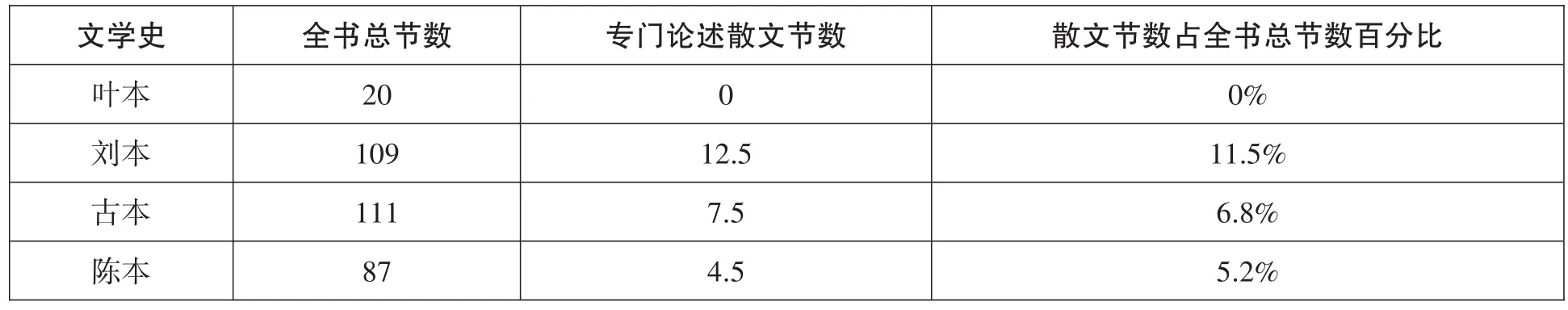

从书写比例来看,四种台湾文学史中“散文书写”的节数占全书总节数的比例③由于部分篇幅(如文学思潮等)难以判断,且按书写字数统计存在“太过精确反而无法从整体上呈现书写现状”的局限,这里以稍大于文字段落的小节为单位,进行相关的统计分析。存在着明显的不同,见诸表1:

表1 四种“台湾文学史”散文书写节数占全书总节数比例统计表

虽然文学研究者大多不赞成科学的统计和定量的分析,但是,若能恰当、合理地使用这些研究方法,对文学研究的精密化与准确化显然是大有裨益的。通观表1的统计数据,足以引起我们以下思考:

其一,叶本主要从整体上进行论述,不仅散文没有设立专节进行书写,小说、诗歌和戏剧也没有。其后,大陆迄今为止最详尽、最全面、被广泛认可的刘本,散文书写的比例是四种台湾文学史中最高的,约占全书总节数的1/9。随后,古本散文书写的比例开始下降,不过,降幅并不算太大。陈本散文书写的比例继续下降,与刘本相比,无疑是大幅度下降。显而易见,书写比例的下降就意味着书写者对该类文学关注度的下降。这种明显的书写比例的缩减对于文学史读者来说,极有可能产生一些负面影响,诸如“台湾散文不如小说和诗歌”“文学史没有提及的散文作家可以忽略”“散文没有太大的研究价值”之类。因此,在编写文学史时,务必遵循布局合理、比例适当、整体协调的原则。

其二,众所周知,在台湾,散文相当繁盛,散文书籍畅销的程度远远超过小说和诗歌。“大部分的读者并非排斥小说,但当他在书店流连,当他拿下一本本的书本翻阅,他最后决定买下来细读而珍藏的仍然是散文”,“读者认为散文对人生的指导作用大于其他文体”,而且,“散文作者,平均而言,对读者有较大的魅力”①张晓风主编:《中华现代文学大系(台湾1970—1989)》散文卷一,台北:九歌出版社1989年版,第19-20页。。诚如张晓风所说,散文一般篇幅较短,读来无需花费太多的时间;大多语言优美,阅读起来是一种美的享受;最能指导人生,需要慢慢品味、值得反复阅读。因此,台湾文学史中散文书写的比例不应低于小说、诗歌和戏剧。然而,四种台湾文学史中散文书写的比例都不是最高的,最起码没有小说所占的比例大。因此,今后在编写台湾文学史时,需要提高散文的书写比例,从而使各部分的比例更为合理。

其三,散文在台湾文学史的书写中,到底该占多大的比例?早在1984年,对于少数民族文学史的书写,就有研究者指出:“各少数民族文学史的比例,应从实际出发。”②中国社会科学院少数民族文学研究所编:《中国少数民族文学史编写参考资料》,北京:中国社会科学院少数民族文学研究所编印1984年版,第294页。显然,“从实际出发”对任一文学类型、文学现象、文学思潮的书写都是适用的。由此,我们从实际出发,考虑到散文在台湾文学中的巨大成绩与重要地位,考虑到小说创作的发展繁荣和小说地位的大幅提升,考虑到文学史的书写除了要关注四大文类外还要关注应该占有相当比例的文学思潮和社团流派等,考虑到各个部分的书写并没有现成的、权威的比例作为参照,综合起来看:台湾文学史中“散文书写”的节数不应低于全书总节数的1/8。

如此看来,刘本散文书写的比例相对来讲,还比较适当;古本散文书写的比例与“适当比例(≥12.5%)”就有一定的差距了,但勉强还可以接受;陈本散文书写的比例显然太低,存在着明显的轻视散文的问题。

文学史的书写,应该力求做到客观、公正、全面、准确。这是每一个文学史家都必须遵循的原则。虽然不同版本的文学史都不可避免地带着书写者的个人偏好和主观判断,但是,一个优秀的文学史家或文学史书写团队,一定会尽最大努力避免失衡问题。自20世纪80年代海峡两岸开始编写台湾文学史之后,不同程度地存在着轻视“散文书写”的问题。因此,今后的台湾文学史书写,必须注意这一比例失调问题。

三、书写对象

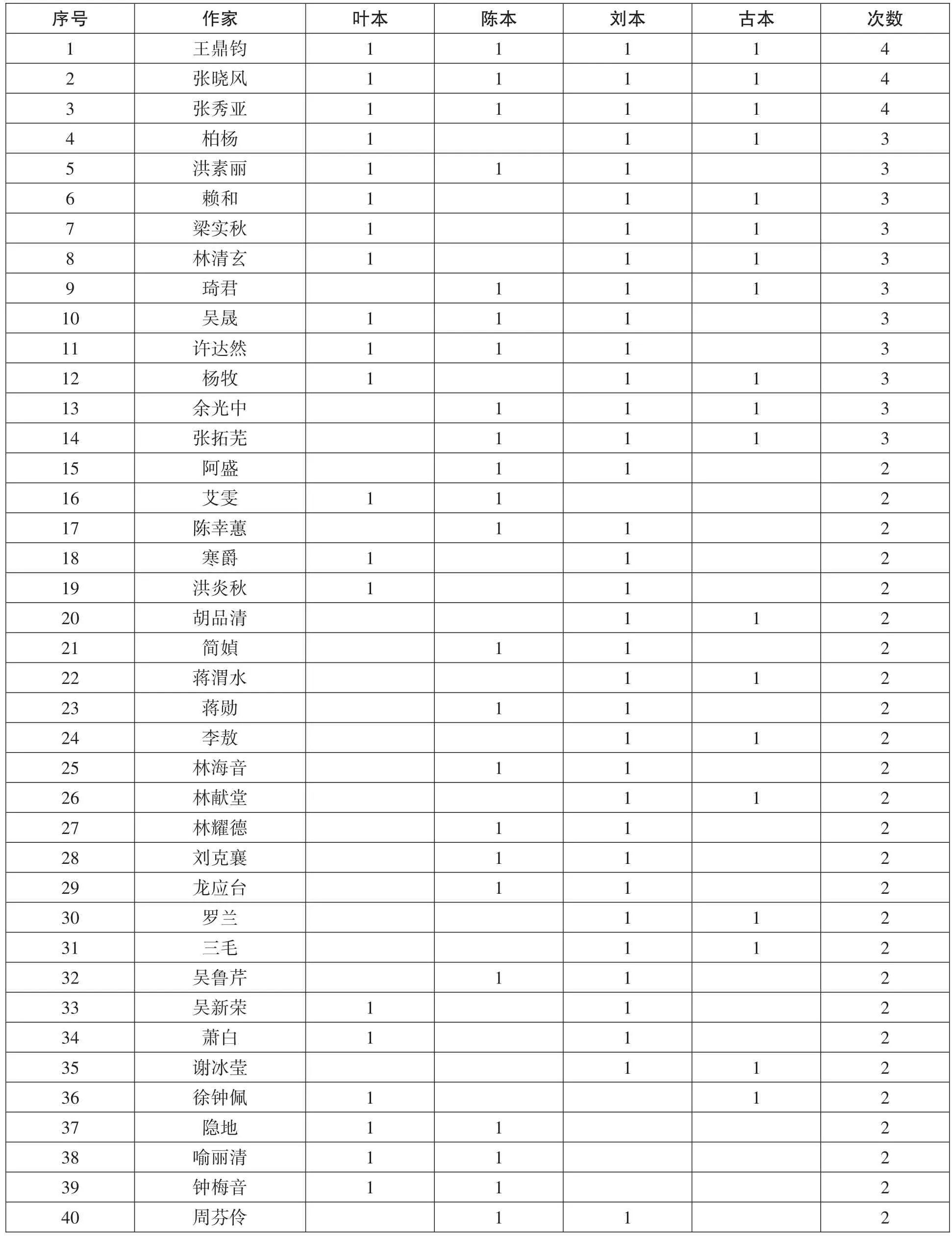

从书写对象上看,四种台湾文学史中“散文书写”部分主要论述的散文作家总计达145位③必须提到作家的散文集或单篇散文,且论述作家的篇幅相对较多,即视为主要论述。,其中,四书均论述的只有3位,三书论及的有11位,两书论及的有26位,其余105位只有一书选论,可见总体差异较大。现将两书以上选论的40位散文家按照论述次数由高到低排序,制成表2:

表2 四种“台湾文学史”主要论述散文作家统计表

通过表2,可以看到以下几点:

首先,以上每一种台湾文学史都做了重点论述的散文作家只有王鼎钧、张晓风和张秀亚。显然,这是台湾文学史在散文书写部分始终绕不开的作家,由此可以看出这三位散文家的重要地位及其文学价值、史学价值等。但只此三家,足见共识太少。除此之外,各书主要论述的散文作家均有所不同:大陆版书写较多而台湾版书写较少的为柏杨、赖和、梁实秋、林清玄、琦君、杨牧、余光中、张拓芜、胡品清、蒋渭水、李敖、林献堂、罗兰、三毛、谢冰莹,其中最后七位均未被叶本、陈本所论及;与之相反,台湾版书写较多而大陆版书写较少的为洪素丽、吴晟、许达然、艾雯、隐地、喻丽清、钟梅音,刘本、古本均未论述其后四位。其中的原因有很多:第一,文学史书写时段的差异,造成史料开掘的不同,最终造成主要论述作家选择的差异。拿大陆学者来说,在20世纪80年代末90年代初编写台湾文学史,几乎没有作家作品研究和文学现象研究的积淀,拿来就做,谈何容易?而且,海峡两岸刚刚开放,台湾的很多资料,大陆根本无法看到,其中有些材料只能借助第二手资料,难免有一些重要的被遗漏。第二,意识形态问题。大陆学者对于“反共”或“独派”作家,主要采取回避或少论述、批判论述的书写策略;与之相应,台湾学者对于“统派”或“外省”作家,基本也采取回避或贬低、少论述的书写策略。第三,对于主要论述作家的选择正如“选本”一样,之所以有较大差异,同样有编写者的审美眼光与审美趣味不同、评价标准与编选目的不同、个人喜好和文学观点不同、个人阅读视野限制等方面的原因。①孙景鹏:《论选本与文学批评——以唐诗为例》,《广东技术师范学院学报》2014年第9期。

其次,值得注意的是:陈本主要选取了张晓风、张秀亚、洪素丽、琦君、简媜、龙应台等所代表的女性散文家来进行论述,侧重点显然放在女性散文。不可否认,台湾女性散文的确占据了台湾散文的半壁江山,要不然,《台湾当代女性散文史论》②张瑞芬:《台湾当代女性散文史论》,台北:麦田出版社2007年版。怎能单独撰史?但是,这一做法显然有失公允。相对而言,其他版本就比较客观一些。比如被广泛认可的刘本,不仅论及上述女性散文家,还论及柏杨、赖和、梁实秋、林清玄、杨牧、李敖等为数众多的男性散文家。

再者,更值得注意的是:陈芳明在选评散文作家时,表现出了“近乎鲁莽的勇气”和“对年轻书写者近乎讨好的信任”③唐诺:《尽头》,桂林:广西师范大学出版社2013年版,第392页。。他不论述柏杨、梁实秋、林清玄、杨牧、罗兰、三毛、谢冰莹等名家,却把一些成就并不大的青年散文家写入《台湾新文学史》,甚至不乏溢美之词;同时,为了避免厚此薄彼,他又尽可能地对所提到的散文家平均用力。由此造成的后果是:普通读者在阅读后,根本无法了解陈本所论的散文作家在文学史上分别处于怎样的地位,哪些散文家成就较大,哪些散文家值得继续关注,哪些散文需要深入研究……这不仅涉及个人好恶问题,而且涉及入史标准、治史态度和写作目的等关键问题,影响到史书的真实性、学术性和可信度。文学史书写固然有作者自由选择的空间,但取舍和评述还是要有文学的历史坐标和价值标准,要从文学发展实际出发,权衡各位作家的创作成就和历史贡献,从而决定能否入史、如何评价。既不能眉毛胡子一把抓,也不能捡了芝麻丢了西瓜,更不能以个人成见任意裁剪和独断!

四、作品选取

从作品选取来看,多数台湾文学史的散文书写对其共同论述的散文作家的代表作品的选取有着较大的差异。这里从四种台湾文学史都予以重点书写的三位散文家中选取张晓风,并以之为例,展开具体分析。

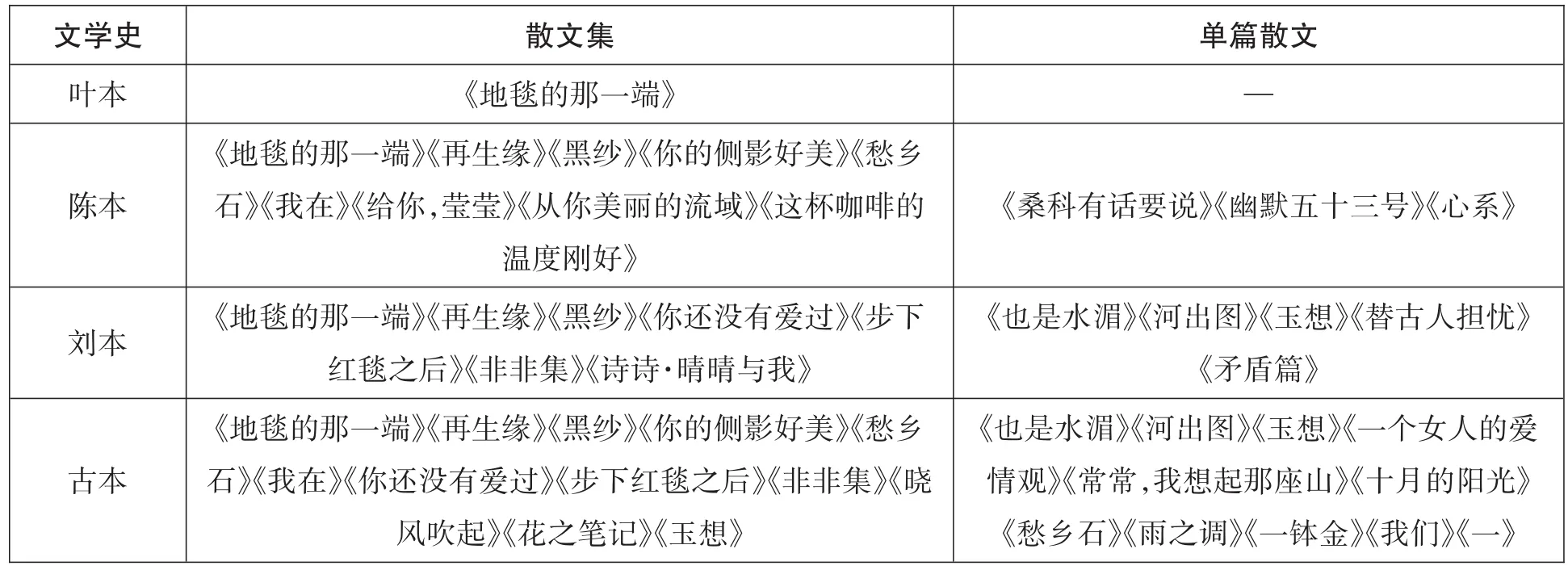

四种台湾文学史分别提到的张晓风的散文集和单篇散文,见诸表3:

表3 四种“台湾文学史”论及张晓风散文作品统计表

先看散文集,四种文学史分别提到的张晓风的散文集,总计有16部。其中,有9部是被重复论及的:全都论及的为《地毯的那一端》,三种论及的是《再生缘》和《黑纱》,半数论及的是《你的侧影好美》《愁乡石》《我在》《你还没有爱过》《步下红毯之后》和《非非集》。再看单篇散文,除了叶本没有点评单篇作品外,其他三本分别提到张晓风的单篇散文共有16篇。其中,被三种文学史重复论及的竟没有一篇,被两种文学史共同论及的仅有3篇,分别为:《也是水湄》《河出图》和《玉想》。

有人认为极少重复是无可厚非的,因为散文不像小说那样,长篇巨著较多,且有比较公认的名篇,各种版本的文学史无论如何都绕不开它;散文的篇幅一般较短,而且每位作家的单篇散文,少则几十篇,多则成千上万,数不胜数,究竟哪一篇好,往往是“仁者见仁,智者见智”,因此,不同的文学史作者就自然而然地各取所需了。诚然,“不同”是正常的,犯不着大惊小怪;但是,如果大多数都不相同,就显得十分可疑了。考察四种台湾文学史所论张晓风的单篇散文几乎没有重复这一现象,不难发现其中的问题:

其一,对于数种文学史都论述到的同一位散文作家,如果各位书写者总是自说自话,几乎连一篇重复的作品都没有论及,致使“这位作家的哪一篇(或哪几篇)散文写得比较好”这一问题在学术史上始终没有公论,该位作家的散文如何经典化?事实上,每位散文家的单篇散文虽多,但精品较少,而这些精品,总是不断地被收进该作家的不同选集。拿张晓风来说,仅中国大陆出版的、书名中含有“张晓风”的选集,据不完全统计,就有《张晓风散文》《张晓风散文集》《张晓风散文自选集》《张晓风自选集》《张晓风精选集》《张晓风散文精选》《张晓风作品精选》《张晓风经典散文》《张晓风经典作品》等数十种,其中经常入选的篇章,主要有《地毯的那一端》《玉想》《错误》《遇见》《母亲的羽衣》《一个女人的爱情观》《愁乡石》等。这些选文可供文学史作者参考和鉴别,进而遴选出公认的代表作写入文学史。

其二,散文集的命名,一般来讲,和小说集、诗集一样,常常借用该集子中最适合作为书名的单篇作品的题目,该篇作品又往往是作者自认为写得好且题目取得好的。比如张晓风的散文集《地毯的那一端》,就是取该集中的一篇散文的篇名作为书名的。仔细品味,这一题目富有爱情的诗意,很适合作为书名。但问题是:为何四种台湾文学史的书写者都未在单篇作品中论及《地毯的那一端》?这固然有“仁者见仁,智者见智”的原因,但同时也暴露了一些问题:第一,文学史家和作家正如批评家与作家一样,二者之间始终存在着一种张力,甚至说是不可调和的矛盾,作家认为好的,史家未必这样认为;史家看上的,作家可能不以为然。拿散文《地毯的那一端》来说,作者自认为写得好,用之作为散文集的名称,然而,四种台湾文学史的书写者大概都不这样认为。第二,这篇作品是张晓风早年的代表作,抒写她与男友相爱而后结婚的纯真感情,内容和文体自然有些稚嫩,不如她成熟期的优秀作品,未能充分体现其“亦秀亦豪”的独特风格,可能因此而不被史家看重。但是,文学史尤其是散文史的书写,必须有史的梳理和透视。因为作家的散文创作历程具有个体心路历程的展示意义,所以,其早期代表作同样具有较大的(起步的)认识价值。从这个角度来说,对于作品的选评,只有在写史时辩证地处理好代表性与优秀性、历时性与共时性等关系问题,才能增强史书的历史感和立体感。

五、书写方式

从写作主体来看,四种台湾文学史所采用的“书写方式”存在着较大的差异,可分为以下两种情形:

其一是集体书写。主要是大陆的刘本和古本,刘本由刘登翰等人主编,参与撰稿的有15人之多(刘登翰、包恒新、汪毅夫、庄明萱、何笑梅、许建生、朱双一、王耀辉、阙丰龄、黄重添、徐学、杨际岚、齐建华、林成璜、俞兆平);古本也不例外,参与撰稿的有4人(古继堂、樊洛平、王敏、彭燕彬)。此外,两岸最早的《台湾新文学概观》的编著者有5位,《台湾当代文学史》的撰稿人有7位,《20世纪台湾文学史略》的撰稿人有9位。有的为了编写台湾文学史,还专门成立了编委会①比如白少帆等人为了编写《现代台湾文学史》,专门成立了“《现代台湾文学史》编委会”,由中央民族学院、辽宁大学、吉林师范学院等十几家高等学校、科研院所、广播电台的相关人员组成,撰稿人多达22位。。这种集体书写的方式显然是大陆编写台湾文学史的主要方式。

其二是个人书写。主要是台湾的叶本和陈本,两种文学史虽然都不可避免地在某种程度上吸收了其他文学史家、文学评论家、历史学家的一些观点,但都是由作者一人独立完成的。

那么,大陆的“台湾文学史”基本都是集体书写,而台湾的“台湾文学史”则全部是个人书写,这仅仅是一种巧合吗?当然不是。之所以出现这种情况,大概有以下两方面的原因:

第一,大陆和台湾的“文学史书写传统”有所差异。

众所周知,大陆的文学史书写,大多是由集体完成的。拿“中国现代文学史”来说,除了1950年代初期王瑶、丁易、刘绶松等独自编写的版本外,后来几乎是集体编著:1958年,北京师范大学中文系集体编写出版;1959年,复旦大学中文系集体编写出版;1978年,“中南地区七院校”协作编写出版,“九院校”协作编写出版;1979年,唐弢等共同编写出版;1981年,“十四院校编写组”协作编写出版;1984年,“二十三省市教育学院”协作编写出版;1999年,朱栋霖、丁帆、朱晓进等共同编写出版……由此可见,大陆具有浓厚的集体书写文学史的传统。因此,对于台湾文学史的书写,我们自然而然地延续了这一传统,采用了集体书写的模式。而台湾,从《台湾文学史纲》开始,叶石涛就开创了个人书写的传统。陈芳明是叶石涛的学生,《台湾新文学史》的扉页上就赫然写着“献给叶石涛先生 牵引我走入台湾文学”,这是一种自觉的传承方式。在二十多年之后,陈芳明自然地延续了叶石涛的治学之道,同样采用个人书写的方式,写出了比《台湾文学史纲》更为厚重的台湾文学史。

第二,两岸学者关于台湾文学的研究条件明显不同。

从1949年台湾与大陆一水之隔,到1987年台湾当局宣布解除戒严令,中间近40年的时间,大陆与台湾的交流相对有限。这种“隔绝”不仅仅体现在政治方面,经济、文化同样如此。这就直接导致大陆地区有关台湾文学的资料极其匮乏,大陆学者对台湾文学的发展与成就所知甚少,“对描述对象的具体人文生成环境有所隔膜,资料相对欠缺”①刘登翰、庄明萱、黄重添、林成璜主编:《台湾文学史》下,福州:海峡文艺出版社1993年版,第947页。。因此,大陆学者需要集体的力量,来完成撰写台湾文学史这一紧急任务。而台湾学者,如叶石涛和陈芳明,首先,二人所做的均为“在地研究”,拥有得天独厚的先决条件——他们身处台湾,对台湾文学耳濡目染、感同身受,掌握和积累了大量的一手资料;其次,他们(如叶石涛)既从事文学等相关学科的研究,又是作家出身,对台湾文学有着切身的体会和独到的认识。因此,他们有条件有能力独自撰写出一部“台湾文学史”。

事实上,集体书写和个人书写两种方式各有利弊。一般来讲,集体书写可以集众人的聪明才智,更全面、更客观、更深入地研究文学的历史变迁和发展规律,但也难免出现众说纷纭、参差不齐的问题。个人书写则完全依靠一己之力,更能贯彻自己的意图,形成独特的史观和统一的文风,但难免存在一己之见甚至是个人偏见,不免存在疏漏与错讹。这两种书写方式将长期共存。因此,我们应相互借鉴,取长补短,提倡和尝试两岸合作编写文学史,为提高文学史的编写质量和学术水平而协同努力。

以上从编著架构、书写比例、书写对象、作品选取、书写方式等五个方面对海峡两岸四种台湾文学史之“散文书写”进行了较为详细的比较分析,不仅从中管窥出各自“书写”背后的诸多问题,而且呈现了两岸“书写”的异同之处,探讨了两岸“书写”的互补互鉴意义。希望能为今后编写台湾文学史的作者提供一些借鉴和启发。