笋用麻竹林林分因子与表型性状比较研究

2021-02-14黄锈贤梁绍煜李成军韦云生黄柳芝徐振国

黄锈贤,梁绍煜,朱 媛,李成军,韦云生,黄柳芝,徐振国

(1.广西壮族自治区林业科学研究院 广西优良用材林资源培育重点实验室,广西 南宁 530002;2.广西大学 林学院,广西 南宁 530004; 3.柳州市林业技术推广站,广西 柳州 545000)

麻竹(DendrocalamuslatiflorusMunro)属禾本科(Poaceae)竹亚科(Bambusoideae)牡竹属(Dendrocalamus)植物,是中国南方地区栽培最广的竹种之一[1]。作为中国重要的经济竹种,麻竹笋期长、出笋率高、产量大,经济效益显著[2-3]。麻竹笋为酸笋的原材料,也是螺蛳粉的灵魂调料。随着柳州螺蛳粉的市场规模的扩大,酸笋的需求量也随之上涨。因此,对麻竹林进行科学管理和可持续性经营,优化其林分结构,对来提高麻竹林的竹笋产量和品质至关重要。

表型性状为一个物种在不同环境条件下表现出来的不同表型[4],包括除基因内容本身之外的所有性状。不同的内部遗传因素和外部环境因素共同作用形成了表型性状的多样化[5]。表型性状的特异性筛选是挖掘优良种质十分便捷和高效的方式[6]。一些经过长期经营的麻竹林,因气候、地形等环境因素而产生不同的形态变异,常常表现为表型性状的不一致。前人对不同的竹种进行了表型性状的调查研究,主要集中在毛竹(Phyllostachysedulis)[7-9]、粉单竹(Bambusachungii)[10]、绿竹(B.oldhamii)[11]、刺竹子(Chimonobambusapachystachys)[12]、孝顺竹(B.multiplex)[13]、四季竹(Oligostachyumlubricum)[14]、淡竹(Ph.glauca)[15-16]等竹种的株高、胸径、壁厚、枝下高、节长、节数、枝下节数的调查研究,各研究结果均表明不同的环境因素对表型性状有显著性差异。王裕霞等[16]通过对广东不同区域的麻竹林进行系统的生长性状和竹材性状调查,结果表明3个地区间麻竹平均秆高、枝下高秆重差异均达显著水平,不同地区之间麻竹表型性状有明显差异;邢新婷[17]对中国的麻竹分布区内各群体开展麻竹表型特征的调查研究,结果表明对于丛内株数、新竹秆数、出笋量、胸径、全长、主枝分枝角等表型指标,在群体间都存在显著性的差异,群体内也存在一定的变异。各研究结果均表明不同地区的麻竹林表型性状存在显著性差异,林分结构特征很大程度决定了林分的生长稳定性与发展可能性。

麻竹笋作为酸笋重要的原材料,通过麻竹林表型性状的调查研究,对优良麻竹林分的选择具有重要意义。因此研究以柳州5个基地的麻竹笋用林为对象,通过对其胸径、株高、枝下高等相关指标进行比较分析,分析其表型性状的遗传变异规律,为合理利用麻竹资源,遴选出麻竹优良林分提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

研究选取了柳州市认定的5个螺蛳粉原料基地内的麻竹笋用林,各林地具体概况见表1。5个基地的地形主要为丘陵,土壤类型均为红壤,样地选择位置均在中坡阳面。5个基地内的麻竹种源及经营措施均相同。

表1 各基地环境因子表

1.2 调查方法

1.2.1样地选择 在5个螺蛳粉原料基地的麻竹林内,采用随机取样法,分别选取3个20 m×20 m标准地。标准地应充分代表竹林的立地条件、经营水平和生长状况。

1.2.2指标测定 对样地内的麻竹进行每竹检尺,包括胸径、枝下高、株高等。根据3样地内全竹的平均胸径,在3样地内选出标准竹,共9株,对标准竹进行枝下节数、每节节长、地径、每节节间直径、壁厚 5个指标的测量。壁厚测量位置为每株标准竹的地径处、胸径处、3.3 m处、5.3 m处、7.3 m处(往后加2 m类推)。

1.3 数据处理

1.3.1数据采用Excel 2019及SPSS 26.0软件处理。

1.3.2本研究采用公式:

(1)密度(N):采用株树密度。即株树(n)与公顷面积(hm2)的比值。

整齐度(U):整齐度是竹林中竹株大小差异程度的指标[64]。用竹林平均胸径(D)和平均胸径的标准差(σD)的比值表示。整齐度(U)越小,竹林大小差异越大,更能有效地利用光能和水肥条件,产量更高。U<5为不整齐竹林;5

(3)均匀度(E):均匀度是竹林中立竹分布状况的指标。用单位面积上分布立竹平均株数(n)和其标准差(σn)的比值表示。均匀度越大,竹子分布越均匀。E>5为均匀竹林;E<5为不均匀林。

2 结果与分析

2.1 不同基地内各林分因子的比较

由表2可知,柳北区胸径平均值最大,为10.24 cm,其次是柳南区,为7.67 cm,鱼峰区最小,平均胸径只有4.74 cm。从群体间变异来看,总群体的变异系数为33.35%,大于10%,呈现了较大的变异,说明5个基地的环境对麻竹的胸径影响都较大;从群体内变异来看,鱼峰区的变异系数最大(28.01%),柳北区的变异系数最小(17.84%),群体间的变异系数高于群体内变异系数,表明5个基地的胸径变异来源主要为群体内变异。

柳北区的株高平均值最大,达16.29 m,其次为柳城县-2,平均株高为11.22 m;鱼峰区最小,平均株高为6.80 m。从群体间变异来看,总群体的变异系数为37.85%,大于10%,呈现了较大的变异,说明5个基地的环境对麻竹的株高影响都较大;从群体内变异来看,5个基地的变异系数均大于10%,呈现较大变异,说明在5个基地内,株高受遗传因素的影响大于环境因素的影响。

枝下高是反映分枝高低的性状,不同地区气候条件是影响枝下高变异的重要原因,高温多雨的地方有利于竹秆生长,分枝较高[18]。对不同基地枝下高进行比较,由表2可知,柳城县-1的分枝高平均值最大(0.921 9 m),其次为柳北区(0.59 m),柳南区的平均枝下高最小(0.26 m)。从群体间变异来看,总群体的变异系数为96.19%,大于10%,呈现了较大变异,表明5个基地内枝下高变异较大;从群体内变异来看,5个基地的变异系数均大于10%,呈现较大变异,说明在5个基地内,枝下高受遗传因素的影响较大,小于环境因素造成的影响。

冠幅是树木可视化的重要参数,也是反映森林生长收获情况的重要变量[19]。由表2可知,柳北区的平均冠幅最大,鱼峰区最小。从群体间变异来看,总群体的变异系数为61.81%,大于10%,呈现了较大变异,表明5个基地的冠幅变异较大。柳城县-1的冠幅变异系数高于群体间变异系数(61.81%),达67.58%,说明该地区冠幅的主要变异来源为群体内变异。

表2 不同基地内各林分因子的比较

由表3方差分析可知,5个基地间的各林分因子均存在极显著性差异(P<0.01),表明在不同的基地内,各林分因子具有明显的遗传差异。

表3 不同基地各表型性状方差分析

2.2 不同基地标准竹的比较

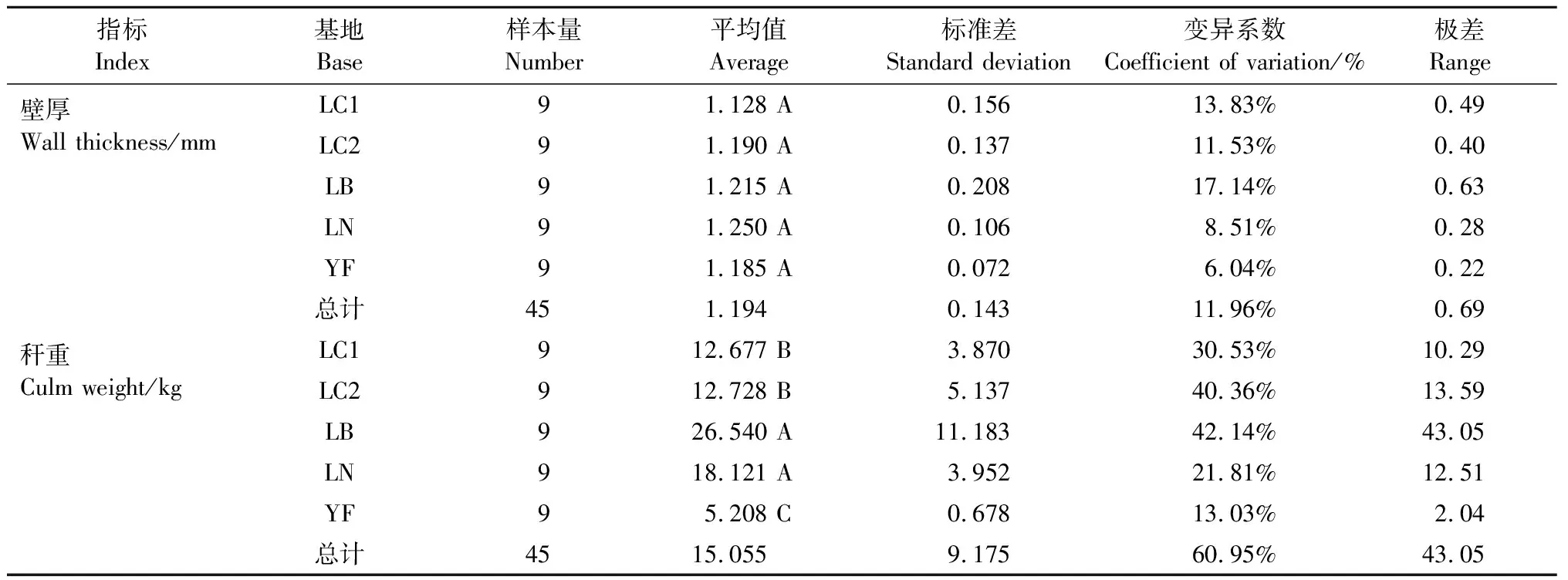

对不同基地壁厚进行比较,5个基地的壁厚平均值为1.194 mm,其中,柳南区最大,柳城县-1最小。5个基地的壁厚群体间变异系数为 11.96%,大于10%,变异较大;从群体内变异看,除柳南区、鱼峰区的变异系数小于10%,变异较小外,其余均大于10%,变异较大。方差分析表明,5个基地麻竹的壁厚差异不显著(表5)。

由表4可知,柳北区的立竹秆重平均值最大(26.54 kg),其次为柳南区(18.12 kg),鱼峰区最小(5.20 kg)。群体内的变异均小于群体间的变异(60.95%),表明麻竹秆重的变异来源主要是来自群体间变异。方差分析表明,5个基地的秆重呈极显著差异,说明秆重在5个基地间的遗传变异明显(表5)。

表4 不同基地内标准竹的比较

表5 不同基地内标准竹的方差分析比较

2.3 不同基地林分密度的遗传变异

对不同基地林分密度进行比较,由表6可知,柳北区的平均密度最大,柳城县-2最小,表明柳北区在同一面积下的株树最多,柳城县-2最少。方差分析表明,柳城县-1和柳城县-2、柳城县-2和柳北区的麻竹密度存在显著性差异(P<0.05)。不同基地整体变异系数为21.96%,在群体间变异较大,表明5个基地的林分株树密度相差较大,其中柳城县-2的变异系数最小,仅为0.97%,变异程度最小;柳北区的变异系数为9.09%,小于10%,变异较小;柳城县-1、柳南区、鱼峰区3个基地的变异系数大于10%,基地内变异较大。

2.4 不同基地林分整齐度与均匀度比较

立竹整齐度是反映林分中立竹间个体大小差异程度的指标,整齐度小于5为不整齐,在5 ~ 7间为一般整齐,大于7为整齐。立竹均匀度是指竹林中立竹在林地上分布状况的指标,均匀度小于3为不均匀竹林, 在 3~5 间为一般均匀竹林,大于5为均匀竹林[20]。

由表6可知,5个基地的整齐度鱼峰区<柳城县-1<柳城县-2<柳南区<柳北区;均匀度为柳城县-2>柳北区>柳南区>鱼峰区>柳城县-1。

表6 不同基地林分密度、整齐度与均匀度比较

从整齐度看,鱼峰区林分整齐度最小,为不整齐林分,更能有效利用资源,其次是柳城县-1;从均匀度看,均匀度越大,竹子分布越均匀,因此,柳城县-2的林分分布最均匀,其次是柳北区。

2.5 不同基地林分麻竹节间指标变化趋势

壁厚测量位置分别为地径处、胸径处(1.3 m左右)、3.3 m、5.3 m、7.3 m、9.3 m、11.3 m。由图1可知,5个不同基地中,鱼峰区的节间壁厚最小,柳北区和柳南区的壁厚最大,总体呈逐渐减小的趋势。壁厚在地径处的厚度最大,随着节间位置越高,壁厚越小;在地径与胸径处变化最明显,随着节间位置的增高,壁厚变化的趋势也越来越平缓。

图1 不同基地的壁厚变化趋势Fig.1 Variation trend of wall thickness in different bases

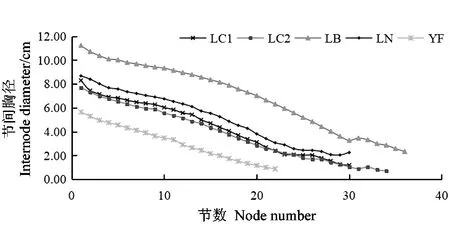

节间胸径在第一节的位置处最大,随着节数的增加,节间胸径呈减小趋势。由图2可知,在5个不同的基地中,鱼峰区的节间胸径最小,柳北区的节间胸径最大,在每个节间位置都高于其他基地。从节间胸径趋势图还可以看出鱼峰区的节数最少,柳北区的节数最多。节间胸径的趋势与壁厚的趋势相似,都呈逐渐下降的状态。

图2 不同基地的节间胸径变化趋Fig.2 The trend of the change of internode diameter in different bases

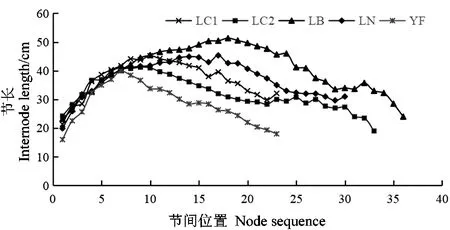

图3表明,5个基地的节长呈先升高再减少的趋势。鱼峰区的最长节长在第7 节,处于全竹1/3处;其余基地的最长节长均在第10-20节之间,处于全竹1/3-1/2处。节长在全竹中后部的节间位置开始出现小幅度波动,但总体趋势为下降状态。

图3 不同基地的节长变化趋势Fig.3 Change trend of internode length in different bases

2.6 主成分分析

选择株高、胸径、冠幅、秆重、枝下高和壁厚6个表型性状指标进行主成分分析。由主成分分析结果可知,第一主成分贡献率为61.02%,第二主成分贡献率为17.50%,2个主成分累计贡献率达78.53%,可以解释原有变量所包含的信息。在第一主成分中主要包含株高、胸径、秆重、壁厚,具有较高的载荷量,分别为0.979、0.916、0.950、0.945。第二主成分主要包括枝下高和冠幅,载荷量分别为0.884、0.478。因此,5个基地中,影响麻竹林分的主要因子是株高、胸径、秆重、壁厚,其次为枝下高和冠幅。

表7 主成分分析表

3 讨论与结论

由于长期自然和人工选择,地形、气候、土壤、植被、水文等环境条件的差异,导致麻竹产生了种内变异。林木的遗传变异是遗传改良的基础,变异越大,改良效果就越好[18]。徐振国等[17]对不同类型淡竹林的结构调查分析表明,立竹密度、胸径、整齐度、均匀度、枝下高差异显著;壁厚、秆高、秆重差异不显著。黄大勇等[20]研究认为同一种类型林分内,立竹胸径差异不显著。张文博等[9]调查研究发现不同地区毛竹的表型性状均存在显著性差异,这种差异受遗传因素、环境因素等共同控制。邢新婷[18]以11个麻竹群体为材料,麻竹各表型性状在群体间都达到了显著差异,从变异系数看大部分生长性状都具有较大的变异幅度,在10%以上。不同地区、不同类型的林分结构,其结构因子存在一定的变异性,各表型性状也存在显著性差异,与本研究结果相似。对麻竹林的林分因子进行调查分析,了解其林分结构,对麻竹林的长期可持续性的发展有指导意义。

研究比较了柳州市5个螺蛳粉原料基地内麻竹林分,表明了不同基地的麻竹群体表型和生长存在着较大的变异和分化,除壁厚性状外,其他各项性状指标在不同基地都存在显著差异,与前人研究结果类似。各项表型性状指标的变异系数表明了5个基地的麻竹林分群体间变异系数和群体内变异系数均存在较大的遗传变异,若群体间变异系数大于群体内变异系数,则表明该地区的主要变异来源为群体间变异,环境因素对该地区的表型性状较大,反之则群体内变异为变异的主要来源,该地区的表型性状受遗传因素的影响大于环境因素的影响。柳北区的平均密度最大,且变异系数最大,呈现较大的变异;柳城县-2的平均密度和变异系数最小;鱼峰区林分整齐度最小,为不整齐林分,更能有效利用资源,柳城县-2的均匀度最大,林分结构较为合理。壁厚与节间胸径的总体变化趋势缓慢减小,表明随着麻竹节数的增加,壁厚越小,节间胸径也越小;节长则呈先升高再减少的趋势节长在麻竹竹秆的中间位置达到最大值。主成分分析表明,5个基地中,影响麻竹林分的主要表型性状因子是株高、胸径、秆重、壁厚,其次为枝下高和冠幅。对柳州市不同的基地内的麻竹林结构进行表型性状调查对当地麻竹林经营管理具有基础指导作用,也为麻竹林的丰产和竹笋品质的提高提供了更多的理论依据。