山东自贸区发展现状研究

2021-02-10宋伟丽

宋伟丽

(天津商业大学,天津 300400)

1 引言

2019年8月,国务院正式批复了包括山东在内的六个自由贸易实验区,2020年9月,国务院发布《关于印发北京、湖南、安徽自由贸易实验区总体方案及浙江自由贸易实验区方案的通知》,这是自2013年9月国务院正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区以来,中国设立的第六批自由贸易区。我国自贸区以“1+3+7+1+6+3”的数量逐渐扩张,目前已涵盖了超过三分之二的省份,达到了沿海地区全覆盖,沿边、内陆皆有触点的局面。自由贸易区作为我国对接国际贸易新规则的窗口,打通“双循环”新发展格局的契机,其试点逐步扩大,对于继续深化改革开放、推动国内转变经济发展方式、促进国内外大循环更加畅通具有极其深远的意义。山东自贸区承接国家重大战略,也是新时代推进全省新旧动能接续转换、经济高质量发展、实现更高水平对外开放的重要举措。

2 山东自贸区的发展现状和建设进展

2019年8月30日,中国(山东)自由贸易试验区正式挂牌成立,山东进入“自贸区引领发展”的新时期。山东省自贸区共设立青岛、济南和烟台三个片区,分别涵盖胶东经济圈、省会经济圈和日韩合作经济圈共119.98平方公里,根据各片区区位优势与特色产业,三大片区承接不同功能定位,差异化战略发展。其中青岛片区包括前湾保税港区、西海岸综合保税区等在西海岸新区的四个主要功能区,青岛作为山东沿海最早开放的中心城市,得天独厚的海洋资源为发展国贸、航运、物流和现代海洋产业奠定基础,在叠加多个经济发展示范区优势之上,打造东北亚国际航运枢纽,对接“一带一路”国际贸易新规则是青岛片区的重大使命。作为省会经济圈的中心城市,济南的省会经济效应为自贸区各项开放型政策创新的开展和试验提供良好的产业优势,依托济南超算中心、产业技术研究院、国际金融城等新兴产业基地,自贸区将引领济南片区着重打造成为集信息技术、人工智能、产业金融等于一体的科技功能区和经济新体制试验区。烟台片区濒临海港,是距离日、韩合作距离最近的片区之一,包括中韩产业园、烟台保税港西区两个国家级园区,其良好的海洋产业基础为发展高端装备制造、新材料等提供市场,同时也为吸引更多外商企业形成更高水平对外开放新高地,深化中韩合作形成注入活力。

山东自贸区的战略定位是:以制度创新为核心,以可复制可推广为基本要求,全面落实中央关于增强经济社会发展创新力、转变经济发展方式、建设海洋强国的要求,加快推进新旧发展动能接续转换、发展海洋经济,形成对外开放新高地[1]。山东自贸区已经成立两年之多,各项制度创新、管理创新逐项落地实践,针对其建设进展,在这里从各片区颁布的创新制度和各项经济指标两个方面进行整理归纳。

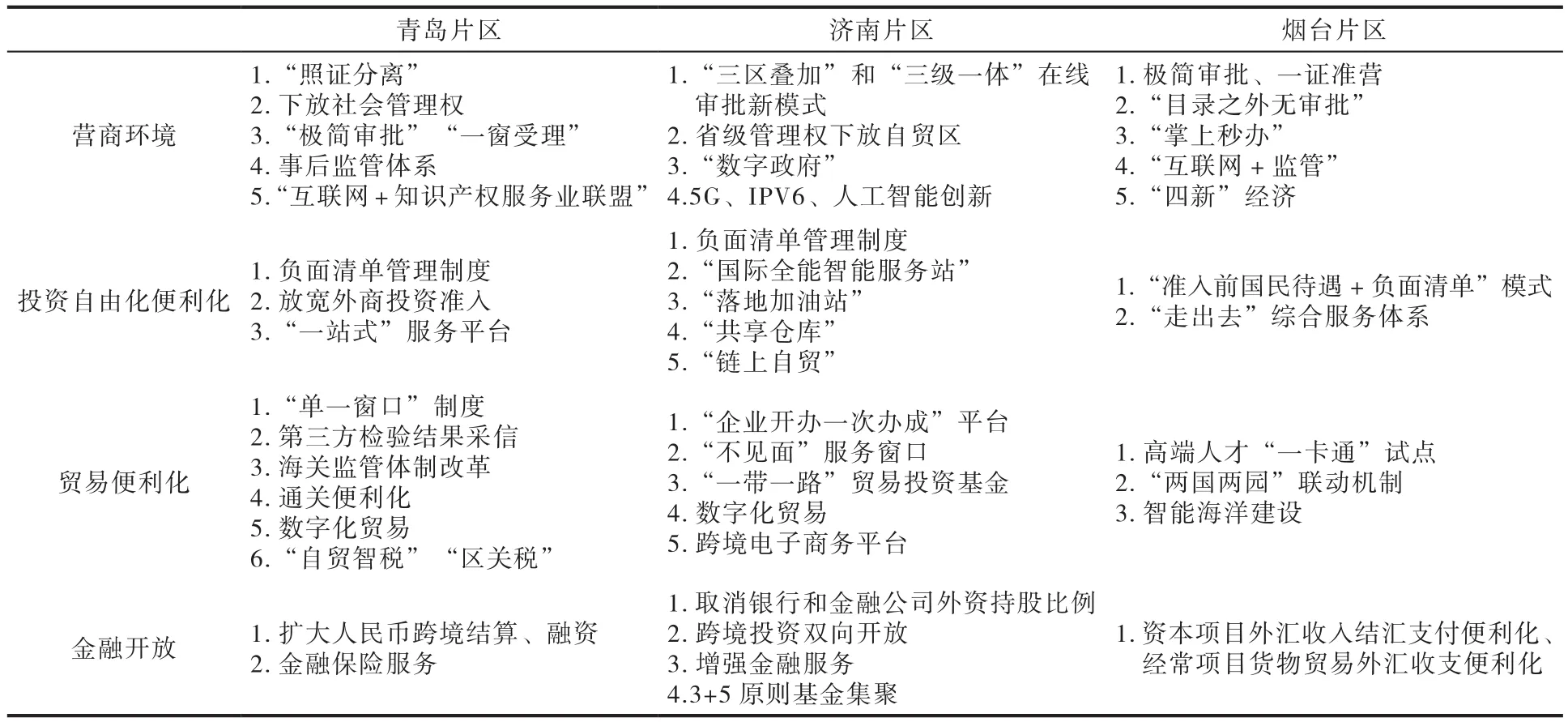

据《中国(山东)自由贸易试验区总体方案》,山东自贸区的主要改革举措可以归纳整理为政府职能转变,投资、贸易便利化,金融开放创新,海洋经济高质量发展和深化中日韩经济合作等,其中,青岛片区试点任务占总任务的95%以上,自山东自贸区成立以来,各片区都不断推出服务自贸区的各项措施,2019年11月,济南推出服务自贸区的21项具体措施,截止2021年8月,济南片区两年来先后制定并实施480项制度改革创新,获150项制度创新成果,同时,烟台片区也先后发布50项创新新举措和“350+X”个事项互办通办等协议,具体细则见表1。

表1 2021年山东自贸区主要改革举措

依据中国(山东)自贸区官网数据,自山东自贸区成立以来,在新设企业方面,截止2021年8月底,济南片区企业注册达2.65万家,外资企业202家,实际使用外资金额达20亿美元以上;2021年6月,总投资价值503亿的48个重点项目落户青岛片区,截止到今年6月,青岛片区新注册市场主体累计超过4万家,涉及外资企业超84家;今年9月,20多项涉海高端项目被引进烟台片区,超70家企业与之建立合作关系,烟台片区成立一年多以后,就有超1200户企业签约注册,国家贸易中心、多个国家级研究院所随后相继入驻。在项目引进方面,济南片区于今年8月,大批项目联动签约,与多片区、多平台等项目协同发展,共同放大自贸区溢出效应;青岛片区累计引进20多个金融项目,启动78余项产业项目,战略性新兴产业引进和各新建平台的搭建在如火如荼进行中;烟台片区截止今年9月,已累计引进韩资世界500强项目20余,日资项目160多个,日韩特色愈发明显。

3 山东自贸区发展过程中面临的挑战

根据总体方案,山东自贸区的发展目标是:经过三至五年的改革探索,对标国际先进规则,形成更多有国际竞争力的制度创新,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,基本建成贸易投资便利、金融服务完善、监管安全高效、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易园区。[1]但在其发展过程中也面临着许多挑战,区域发展不协调问题是影响山东经济高质量发展的一重要原因,其次,新旧动能接续发展动力不足,产业结构转型升级也遭遇瓶颈,另外,技术创新、人才短缺在自贸区建设过程中同样问题突出。

3.1 区域发展不均衡

山东省自贸区三大片区分别位于以青岛为中心的胶东经济圈、以济南为中心的省会经济圈和地处东部沿海的烟台,这使得原本较其他两经济圈差距较大的鲁南经济圈发展更加举步维艰,缺乏沿海优势和省会经济效应的鲁南地区,外资引进占比较低,基础设施建设不完善,空间资源分布极度不均衡,且缺少经济增长极,将会进一步加大经济发展差距,进而影响山东省整体区域协调发展。在这样的背景下,如何利用自贸区效应联动周围区域经济协同发展是山东自贸区建设过程中面临的重大挑战。

3.2 产业结构转型升级面临瓶颈

随着人口红利的消失,产业结构亟需转型升级,目前国内外经济发展现状正倒逼国内产业结构改革。近年来,随着国家高水平对外开放和经济高质量发展战略的实施,山东产业结构也完成了从“一、二、三”到“三、二、一”的合理转变,山东新旧动能转换逐见成效,产业结构转型升级进入关键时期。自贸区是引领新动能实现经济高质量的重要引擎,三大片区需依据自身优势,差异化发展,但新兴产业、现代服务业、新模式的形成还不够成熟,各片区的基础配套设施不够完备,在一定程度上降低了高质量外资的进入,以烟台片区为例,狭长的海岸线并没有百分百利用,其境内的高铁、公路等交通基础设施相对落后,成为吸引产业集聚的一大阻碍。青岛片区面积最大,但其港口航运优势、经贸竞争能力、合作规模与国际高水平自贸港还存在一定差距,应合理规划和利用资源,找准定位,加快产业转型升级。

3.3 技术创新和人才短缺

科技水平和人才优势是打造国际一流自贸区、城市群必不可少的因素,尤其是在当今国内外新背景下,各片区都面临亟需解决的技术创新和人才流失问题。其中,济南片区和烟台片区要依靠科技创新技术改变处在价值链中、低端地位的事实;青岛片区和济南片区虽然高校众多,可是人才流失严重,烟台片区在校企合作方面存在一定局限性,人才短缺问题突出。因此,应完善人才落户机制和创新奖励机制,最大限度释放创新活力。

4 山东自贸区发展的经验借鉴

山东自贸区承接国家战略使命,形成更多具有国际创造力的制度创新是我们的重大职责。在梳理山东自贸区发展现状和面临的挑战基础之上,现从已设立自贸区的经验角度出发,为山东自贸区更好的定位调整提出如下建议。

4.1 顶层设计和片区政策兼容

建立中国(山东)自由贸易试验区是党中央的重要决策,也是实现山东更高水平改革开放的伟大举措,同时,山东省也是“一带一路”沿线国家重要贸易伙伴,是新旧动能转换综合试验区,多战略叠加优势可以刺激地方政府和入驻企业的积极性和活力,但要注意顶层设计只具有普适性,山东自贸区各片区要想成为具有各自特色的国际自贸区,还需要各自片区在建设自身中发挥创造性和自主性。当地政府权力下放的同时要注意与顶层设计的兼容性,互相包容的政府政策、企业管理和市场驱动才更能促进自贸区成为引领经济发展的先行地。

4.2 避免计划经济思维

每个自贸区的设立都有独特的功能定位和特殊使命,在我国探索自贸区的实践之中,形成了一系列可复制、可推广的政策创新,对于山东自贸区的发展具有重要的现实意义,但在模仿和复制的基础之上,要避免“一刀切”,山东自贸区承担试验改革的重任,应在山东经济发展、资源禀赋等现实情况之中探索形成适合自身的新模式、新业态。上海自贸区的成功背后的经济基础与资源优势与其他各自贸区不同,每个自贸区应有自己的“负面清单”管理模式而不是一味全部照搬,在探索中不断创新适合自己的发展模式才是重中之重。

4.3 深入融入“一带一路”

在经济全球化背景下,当今世界正面临前所未有的大变局。一方面,自多哈回合谈判陷于停顿以来,贸易保护主义日益高涨,以规则为基础的全球多边经贸体系面临困境;另一方面,随着新兴经济体的崛起,传统发达国家与新兴经济体之间的利益诉求博弈日益激烈。世界经济正从要素开放向制度开放过渡,面对全球经贸规则重构,中国如何在制定新规则中拥有话语权,对接国际经贸新规则,这对中国的环境和制度提出了更高的要求。与此同时,改革开放四十年来,随着人口、土地红利的消失,中国面临结构转型与经济高质量发展挑战,再加上新冠疫情给中国经济带来的负面影响,在这样国内外双重压力下,自贸区作为我国对接国际贸易新规则的窗口,其制度创新对于继续深化改革开放、推动国内转变经济发展方式、促进国内外大循环更加畅通具有极其深远的意义。山东自贸区具有“一带一路”海上和陆地十字交汇、连接日韩和欧亚大陆的枢纽优势,[2]在深度融入“一带一路”中探索区域合作新模式,助推经贸转型升级,才能发挥自贸区的作用,实现更高水平对外开放。