中学生情绪调节策略在人格特质与欺凌关系中的中介作用

2021-02-10熊雅妮李嘉怡郑紫薇刘智洁

周 凡,熊雅妮,李嘉怡,郑紫薇,刘智洁,黄 鹏,2

(1.南昌大学a.公共卫生学院循证医学中心;b.公共卫生学院2019级; c.公共卫生学院2017级;2.江西省预防医学重点实验室,南昌 330006)

校园欺凌(school bullying)是指包括身体、言语、关系、网络等发生在校园情境中的攻击行为[1],其对学生、学校以及社会所造成的危害皆是深远的。在校园欺凌行为中,欺凌者是主动的一方,是行为的发起者,欺凌者发生健康危险行为(如抽烟、酗酒等)和暴力犯罪的比例更高,且更易导致学业失败[2]。因此,若能从欺凌者的角度出发,剖析其心理成因并加以干预,则能有效地降低校园欺凌的发生率。

人格特质(personality traits)是当前心理学的研究热点,个体生理、心理、社会性等方面的健康发展皆与之有关,而它也是欺凌的重要影响因素之一。欺凌者通常具有以下明显的人格特质:自私、易怒、神经质、冷漠无情且自我评价较高[3]。情绪调节(emotion regulation)是指个体通过一定的策略和机制对情绪的主观体验、行为表达或生理反应进行调节的过程[4],对个体身心健康具有重要意义。有研究[5-6]发现,情绪调节策略与中学生的亲社会能力、同伴交往能力和攻击行为等均显著相关。然而,情绪调节策略与欺凌间是否相关,情绪调节策略在人格特质与欺凌关系中是否存在中介作用机制,目前国内外少见报道。本研究旨在探讨中学生情绪调节策略在人格特质与欺凌关系中的作用,并尝试从欺凌者的角度提出预防学校伤害的策略。

1 对象与方法

1.1 调查对象

以江西省某县第二中学的学生为调查对象。调查时间为2021年1月6日。

1.2 调查工具

1.2.1 一般情况调查表

使用自制调查表收集中学生的性别、年龄等基本信息。

1.2.2 校园欺凌的测量工具

使用张文新等[8]修订的Olweus欺负问卷中的欺凌条目。学生被问及他们在过去近一年内从事不同欺凌行为的频率,如“我给某些同学起难听的外号骂他们,或者取笑和讽刺他们”,0表示过去几个月没有发生过;1表示只有1次或2次;2表示每月2次或3次;3表示大约每周1次;4表示每周几次。若是在欺凌类型6个问题中任何1个问题得分≥2分,则归类为欺凌者,6个问题的累计得分为该学生的欺凌频率。本次调查测得欺凌量表的Cronbach’s α系数为0.746,半折信度系数为0.647。

1.2.3 情绪调节策略的测量工具

采用由王力等[9]编制的情绪调节量表(Emotion Regulation scale,ERS),该量表包括认知重评和表达抑制2个维度,每个维度7个项目。量表采用Likert 7点计分,评分范围为1~7分,1表示完全不同意,2表示很不同意,3表示有点不同意,4表示中性,5表示有点同意,6表示很同意,7表示完全同意。得分越高,个体对应的情绪调节策略倾向水平越高。本次调查测得认知重评和表达抑制的Cronbach’s α系数分别为0.839和0.759。

1.2.4 人格特质的测量工具

采用吴琼等[10]修订的简版人格量表。共11个条目及5个相关维度(分别为尽责性,外向性,亲和性,开放性和情绪不稳定性)。量表采用Likert 5点计分,评分范围为1~5分,1表示很不符合,2表示较不符合,3表示不清楚,4表示较符合,5表示很符合。各维度条目的平均分即为该维度上人格的得分。本次研究中,尽责性、外向性、亲和性、开放性和情绪不稳定性的Cronbach’s α系数分别为0.651、0.558、0.625、0.637和0.573。

1.3 调查方法及质量控制

为改进问卷的不足之处,首先进行了预调查。在正式调查时,要求学生现场独立答题,答题时间25 min左右。为严格控制问卷的质量,将存在明显逻辑问题或遗漏率>15.00%的无效问卷剔除。

1.4 统计学方法

使用Epi Data 3.0及双录入原则对问卷数据进行录入与核查,并使用SPSS 26.0和PROCESS 3.3进行相关的数据分析和中介效应检验。检验水准α=0.05。

2 结果

本次调查共发放问卷2093份,回收有效问卷2040份,有效率为97.47%。

2.1 中学生欺凌行为的社会人口学分布

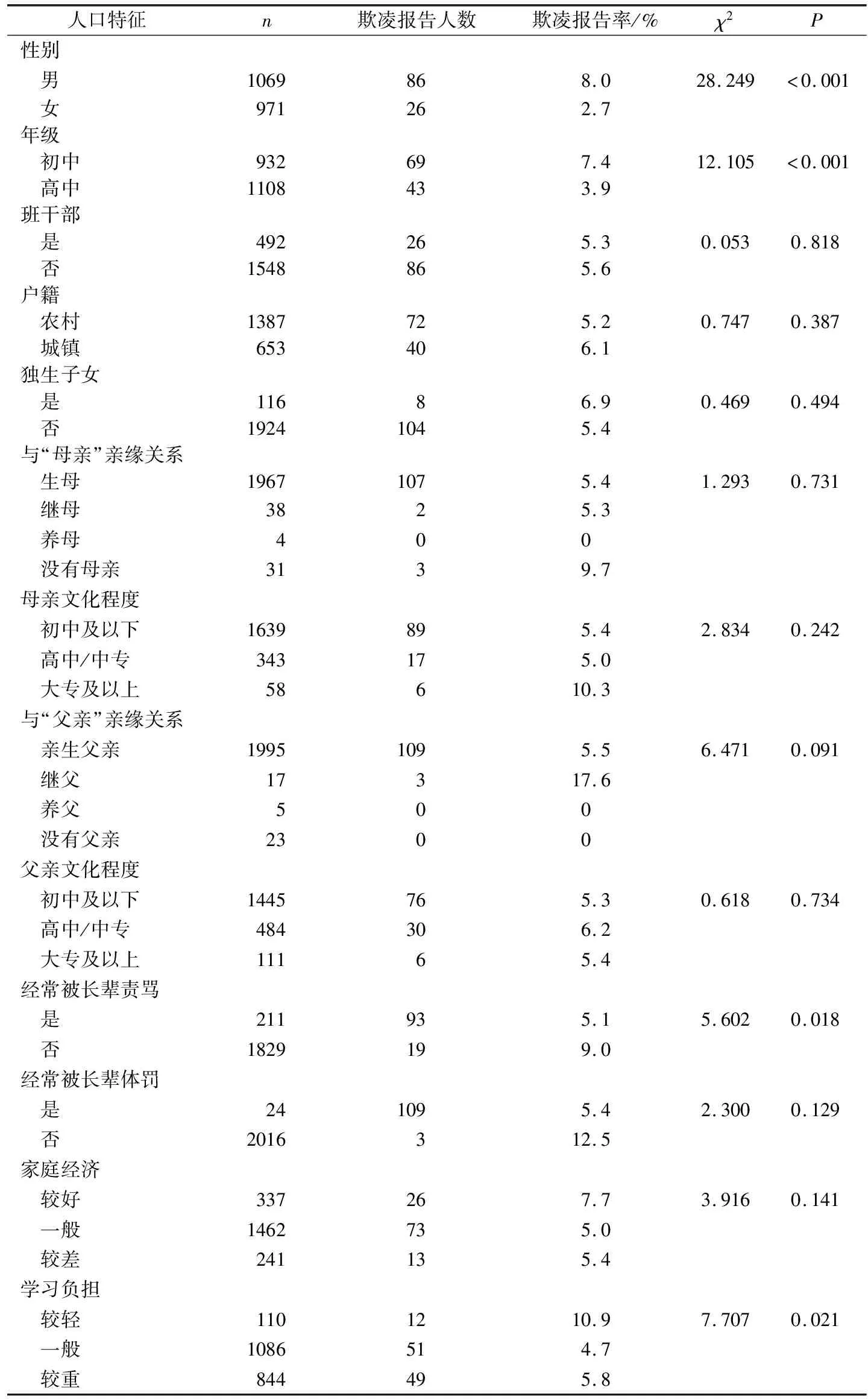

本次调查的2040名中学生中,男1069人,女971人,年龄(15.56±1.81)岁,初中生932人,高中生1108人。在2020年1月至2021年1月期间,共计112名学生发生欺凌他人行为,总报告率为5.5%。详见表1。

表1 中学生欺凌行为与社会人口学因素的关系 n=2040

由表1可知,不同性别和年级分组在欺凌报告率间存在差异(P<0.001);是否经常被长辈责骂以及学习负担的分组在欺凌报告率间存在差异(P<0.05);而户籍所在地、是否独生子女等分组在欺凌报告率间不存在差异(P>0.05)。

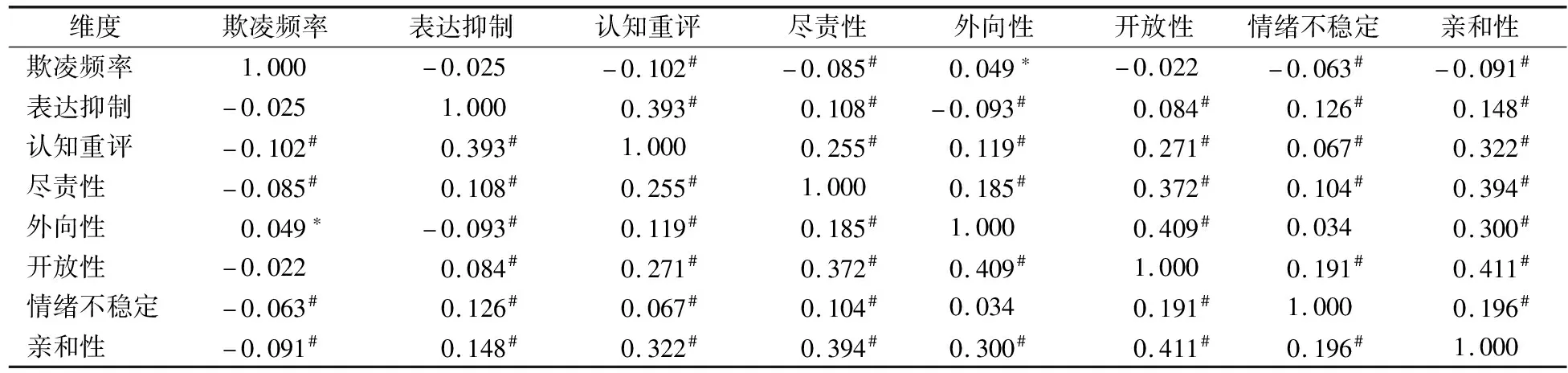

2.2 中学生情绪调节策略、人格特质与欺凌频率的相关分析

采用Pearson相关分析中学生情绪调节策略、人格特质与欺凌频率间的关联。结果显示,在人格特质的相关维度上,外向性与欺凌频率间存在正相关(r=0.049,P<0.05);尽责性、情绪不稳定和亲和性与欺凌频率间存在负相关(r=-0.091~-0.063,P<0.01);开放性与欺凌频率间相关性不显著(P>0.05)。在情绪调节策略上,表达抑制与欺凌频率间相关性不显著(P>0.05);认知重评与欺凌频率间存在负相关(P<0.01)。见表2。

表2 中学生情绪调节策略及人格特质与欺凌频率之间的相关分析 n=2040,r

2.3 中学生情绪调节策略在人格特质与欺凌间的中介作用

根据Pearson相关分析可知,表达抑制与欺凌频率间相关性不显著,认知重评与欺凌频率间相关性显著。故采用PROCESS 3.3插件,按照温忠麟等[11]推荐的中介效应检验步骤检验中学生情绪调节策略中的认知重评在人格特质与欺凌关系中的中介作用。如表3所示,中学生中,尽责性、外向性、亲和性与情绪不稳定对欺凌的直接效应值分别为-0.129、0.111、-0.136和-0.105;认知重评在外向性与欺凌的关系中存在遮掩效应,间接效应值为-0.023,相对效应值为20.72%;认知重评在尽责性、亲和性和情绪不稳定与欺凌的关系中均存在部分中介效应,且这种效应均为反向加剧,间接效应值分别为-0.044、-0.054和-0.012,相对效应值分别为25.43%、28.42%和10.17%。见表3。

表3 中学生情绪调节策略在人格特质与欺凌关系之间的中介效应检验 n=2040

3 讨论

本次调查中,该中学过去1年内欺凌报告率为5.5%,这与国内报告的一些研究结果相接近,例如唐寒梅等[7]针对江西省3所中学的研究显示中学生欺凌报告率为7.8%,ZHANG等[12]针对国内11个省的大样本研究显示中学生欺凌报告率为4.7%。本研究还发现,男生欺凌报告率高于女生,初中生欺凌报告率高于高中生,这与大多数研究结果基本类似[7,12-13]。

本研究结果显示,在人格特质的相关维度上,外向性与欺凌频率间存在正相关,与刘小群等[14-15]研究结果一致,也与MITSOPOULOU等[16]的Meta分析结果相同。外向者更喜欢在集体中表现自己,且急躁、冲动,容易主动引发冲突,因而更有可能成为欺凌者。尽责性和亲和性与欺凌频率间存在负相关,与PRONK等[17-18]结果相同。有研究[19]显示,具有高亲和性水平和高社会责任感的个体更善于控制情绪和解决人际冲突,且更有可能得到父母和社会的认可,因而往往表现出低水平的攻击性。值得注意的是,本次研究发现情绪不稳定与欺凌频率间存在负相关,这与大多数研究[14-18]结果相反。一般认为,情绪不稳定的人容易喜怒无常,激惹性高,具有较高水平的攻击性,在校园欺凌事件中既容易成为欺凌者,也容易成为被欺凌者。

本研究结果还显示,中学生的认知重评策略与欺凌频率间存在负相关,认知重评在外向性与欺凌的关系中存在遮掩效应,在尽责性、亲和性和情绪不稳定与欺凌的关系中均存在部分中介效应。说明尽责性、外向性、亲和性与情绪不稳定不仅能直接影响欺凌,也可以通过认知重评间接影响欺凌。认知重评被认为是一种积极的情绪调节策略——个体在情绪反应被触发之前通过改变对刺激的主观感知来改变刺激对情绪的影响[20]。有研究[21]显示,个体长期习惯性使用积极情绪调节策略,对人类高级情感有很好促进作用,如主观幸福感,创造力,生活满意度等。认知重评与青少年的亲社会行为倾向和同伴接纳水平均呈正相关[22],与抑郁和焦虑症状均呈负相关[23],与攻击行为呈显著负相关[24],说明认知重评策略能够改善个体的情绪状态,对个体的身心健康和社会功能都具有重要的正向作用。

因此,在日常生活和课程教学中,家长和学校若能注意对中学生的人格特质和积极情绪调节策略的培养,不仅能促进中学生身体、心理和社会功能的全面健康发展,还能预防校园欺凌等不良事件的发生,对营造青少年成长的良好道德环境和维护校园的和谐稳定具有重要意义。

本研究的不足之处:以自我报告的方法获得数据有可能存在信息偏倚;仅对一所中学进行调查,研究结果的外推可能有限;研究工具采用张文新修订的Olweus中学生欺负问卷,该问卷是否适用于高中生仍有待进一步探讨。