文化传承视角下街区景观“微改造”的策略研究

2021-02-09翁威奇刘雪丽

翁威奇 刘雪丽

摘要:本文基于广州历史文化街区的基本情况,提出了广州历史文化街区景观“微改造”策略。以期通过历史文化街区景观改造提升城市街区的文化氛围,更好地传承地域文化,应对城市景观同质化的问题,并通过公众参与的方式,提高公众文化认同感。

关键词:文化传承 历史文化街区 景观 微改造

城市是人类的聚集地,也是人类创建用于生活与承载文化的场所。城市因地域、气候、居住者生活习惯的不同而呈现出多元丰富的城市文化风貌。全球化时代下,在我国的城市建设过程中,众多城市的景观风貌开始趋向同质化,导致其地域文化特色逐渐被弱化。

广州地区经过四十余年的城市建设,已经开始从求量的时代走向求质的时代。多年来,由于广州城市化进程的不断加快,现代化街区不断扩张,致使传统城市的空间格局随之发生变化。特别是历史文化街区景观风貌与新城区景观风貌发展不平衡,差异化非常明显,许多历史文化街区已从当年的一片繁荣逐渐走向没落,所以对历史文化街区的改造迫在眉睫。当下,广州历史文化街区改造面临着地域文化如何传承、街区环境如何改善等诸多问题,为此需要对广州的历史文化街区改造提出合适的策略。

一、广州的地域文化与城市风貌变迁概述

广州被誉为“千年商都”,其商贸历史源远流长。自秦汉以来,广州一带就是岭南的政治、经济、文化中心。汉武帝平定南越国后明确了广州在岭南的政治中心地位。根据广州地区出土的汉代文物推断,当时的文化与建筑景观风貌深受中原文化的影响。到了唐代,广州已经发展成商业城市,海外贸易繁荣,其海路近可达东南亚,远可到达非洲东部,当时的广州已经具备了一定的商业文化底蕴。唐代的广州城市布局形态基本是坐北朝南,这体现了传统礼制思想。宋代,许多中原人南迁入粤,随之将中原文化带到岭南地区。那时,广州北部中心地区为政治中心,沿江及西部地区为商业区、居住区,这样的格局在宋代逐渐得到巩固。由于商业的发展,广州呈现出开放化、平民化的特征,这加速了广州特有的城市文化风貌的形成。[1]元代,广州的水路运输与海外贸易发展势头良好,到1328年,在广州进行贸易往来的国家和地区已达百余个。[2]元代,由于海上贸易的需要,广州和周边地区遍布码头与渡口,水路交通十分发达。

明代,广州府是国家的经济、政治文化中心,如今的广州、深圳、佛山、东莞等都基本在广州府管辖范围内。由于交通便利和商业繁荣,广州成为商品集散的中心商业城市。明代广州的城市建设有意强调风水格局,经过多次的改造和扩建,形成了独特的“六脉皆通海,青山半入城”的城市空间结构。[3]清代,随着广州西关一带以纺织业为主的工业区的形成,西关地区兴建了许多民居。现在的西关大屋与热闹的骑楼街市在一定程度上再现了清代时期这一带的风貌与街景。鸦片战争后,白鹅潭的沙面地区成为英法租界,所以沙面内的景观、建筑风貌有着西式风格,一直保留至今。1921年,广州正式建市。由于广州地区海外贸易交往历史已久,所以该地区居住了许多广府华侨,当时也是因为华侨的投资出力,才加快了广州的道路交通建设与市政建设的步伐。[4]民国期间,由于广州大力发展商业,鼓励华侨投资活跃市场,上下九一带成为广州中心商业区,该区域商业建筑林立。另外,如越秀区的爱群大厦这种地标性的高层建筑、东山区的西式住宅区以及后来建设的商用与民用建筑刷新了当时广州街区景观风貌。新中国成立后,广州继续发挥自身优势,让“千年商都”焕发新活力。如今的广州像天河区这样的新区高楼林立,呈现出一片现代化都市的景观风貌。而荔湾区、越秀区等老城区内还存留着一些历史文化街区。也正是这种新旧风貌的交融,才能呈现出广州的历史文化和城市风貌的变迁,它们是广州历史文化发展的见证。

二、街区景观的“微改造”理论构成与依据

(一)“微改造”的概念

《广州市城市更新办法》中的“微改造”是指在维持现状建设格局基本不变的前提下,通过建筑局部拆建、建筑物功能置换、保留修缮,以及整治改善、保护、活化,完善基础设施等办法实施的更新方式。[5]笔者发现在以往城市更新研究的文献中与“微改造”相关联的还有“有机更新”“微循环式”等保护更新概念,对这些概念的阐释多以生态学、社会学、美术学、建筑学、行为心理学等学科为理论依据。例如,在《有机更新理论及其思考》一文中,作者提及城市有机更新不但要注重生态环境和技术手段,还要以动态的眼光来看待,除了要保持历史人文因素之外,还要将美学和文化内容包含进去。[6]在《“微循环式”保护与更新——一种适应北京历史街区保护的新概念》一文中,作者认为只有将保护与更新对象的划定“微型化”,让新旧建筑物更替的過程“微型化”,才会做到在有序循环的更新过程中对街区整体风貌进行持续保护。[7]从以上文献的发表时间来看,“有机更新”和“微循环式”保护概念的提出比“微改造”概念早。但从内容上看,“微改造”的概念与这些概念有着密切的关联,“微改造”是在这些概念的基础上,结合当前城市建设的实际情况所提出的概念。

(二)历史文化街区景观“微改造”的依据

在1933年通过的《雅典宪章》中,最早提出了“历史街区”的概念。中国是在1986年公布第二批历史文化名城时,提出“历史街区”这一说法的。到了1987年,《华盛顿宪章》进一步明确了历史性城市和历史性街区的定义及其保护原则、方法,指出“历史性的城中心或地区,包括它们的自然的或人造的环境,上述这些除了具有历史文献作用外,还体现着传统的城市文化的固有价值”[8]。可见,历史文化街区风貌对城市文化的形成有着重要的意义。

广州市规划和自然资源局在2019年6月公示了《广州市国土空间总体规划(2018—2035年)》(草案)。文中指出广州市要优化国土空间开发保护格局,推动实现老城更新改造。草案中第五部分谈及的重点就是传承历史文脉,保护和活化历史文化名城,促进历史城区焕发新活力。未来广州的城市规划趋势会从以往的扩大城区面积过渡到关注以旧城优化为主的存量规划。

我国“社会型城市更新”还处于探索时期,各地的城市在对历史文化街区进行改造时,都在探寻合适的方式。恩宁路是广州著名的历史文化街区,同时也是当地传统景观风貌保存较为完整的骑楼景观街之一。恩宁路片区的改造在2006年就开始筹划,最初提出的以大拆大建为主的改造方式,对历史文化的传承非常不利,遇到了各种阻力,所以对恩宁路的改造工作一直停滞不前。直到2015年,广州市成立了广州市城市更新局,并提出以广州市荔湾区西关历史文化街区永庆坊作为试点,推进城市“微改造”更新,这才使恩宁路片区的改造打破僵局并得以推进。[9]“微改造”的城市更新方式,注重对历史建筑进行修缮、保护、活化。从地域文化传承与保护的角度来看,这是对历史文化街区更新的最佳方式。2018年10月24日,习近平总书记考察了广州市荔湾区西关历史文化街区永庆坊。在永庆坊,他沿街察看旧城改造、历史文化建筑修缮保护情况,并指出,城市规划和建设要高度重视历史文化保护,不急功近利,不大拆大建。要突出地方特色,注重人居环境改善,更多采用微改造这种“绣花”功夫,注重文明传承、文化延续,让城市留下记忆,让人们记住乡愁。[10]由此可见,“微改造”对旧城优化与城市发展意义重大。

三、文化传承视角下广州历史文化街区景观“微改造”策略

(一)广州历史文化街区基本情况分析

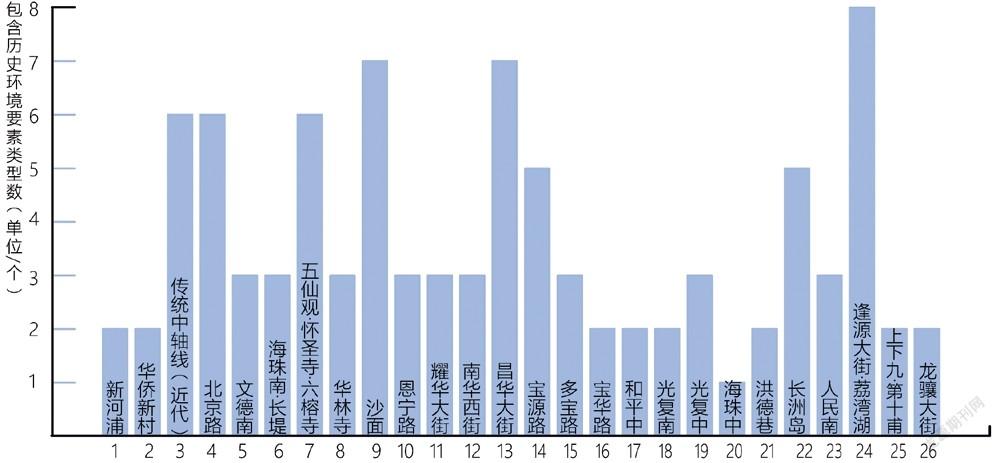

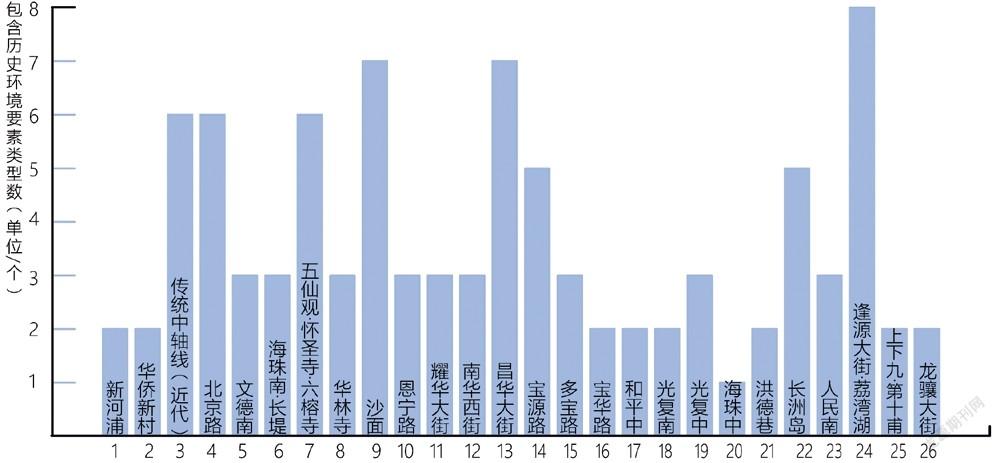

广州是1982年第一批公布的国家历史文化名城之一。评选历史文化名城需要具备以下条件:一是保存文物特别丰富;二是历史建筑集中成片;三是保留着传统格局和历史风貌;四是历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或军事要地,或者发生过重要历史事件,或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响,或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。[11]从以上条件来看,广州的历史文化街区无疑是广州被评为历史文化名城的重要砝码。截至2016年12月,广州有历史文化街区26处,面积约6.6929平方千米。历史文化街区主要分布在老城区内,其中越秀区有9处,荔湾区有13处,分别约占全市面积的35%和50%,另外海珠区有3处,黄埔区有1处。[12]

在为广州历史文化街区景观“微改造”提出策略时,笔者先对这些街区进行了调研。调研的开展不仅要对广州历史文化街区的景观现状进行调研,还要从广州历史文化街区的历史环境要素、整体格局、街道立面等方面展开调研。《历史文化名城保护规划标准GB/ T50357-2018》中提出历史环境要素是指反映历史风貌的古井、圍墙、石阶、铺地、驳岸、古树名木等。[13]由于广州的各个历史文化街区所拥有的历史环境要素类型数各不相同(图1),所以明晰各个历史文化街区环境要素类型的丰富程度,有利于历史文化街区景观“微改造”工作的开展。笔者在对广州很多历史文化街区整体格局与街道立面等调研时发现,街区内具有道路狭窄、街道立面破旧、加建的构筑物与原建筑风格不统一、公共活动空间不足、基础配套设施薄弱、景观风貌感受与艺术氛围不理想等问题。而通过对街区景观的“微改造”,可缓解这些问题,但在实施“微改造”策略时,还应关注各历史文化街区的文化形态,要做到从不同侧面延续不同历史文化街区的景观风貌以及增强文化载体的艺术表现力。

笔者调研时,还在街区中对当地居民进行了访谈,主要针对当地的建筑风貌、民俗活动、民间信仰、传统产业等方面展开,了解当地居民对这些方面的看法,这将有利于“微改造”策略的设定和实施。在对当地居民进行访谈时,每谈及对建筑物的改造与更新,居民们都比较关注建筑物功能与面积的变化,对形式与风格的改造也基本都支持延续历史风貌。就民俗活动、民间信仰、传统产业等方面对居民进行采访时,笔者能感受到这是他们比较乐于谈及的话题,例如谈到以前西关的迎春花市的热闹场景以及打铜街喧闹的打铜场景等就滔滔不绝。笔者对这些方面进行调研的目的是便于对地域文化进行归纳总结,明晰各街区的地域文化状态,有益于在街区景观“微改造”时,对历史文化进行继承与弘扬。笔者在居民访谈中,问及街区有哪些问题急需解决时,多数回答都指向生活基础设施的完善和生活环境的美化。这些回答所反映的本质,就是街区内居民对美好居住环境的向往。当问及是否希望街区形成商业圈或成为旅游观光景点带动街区经济发展,多数居民的回答都是肯定的,可见“千年商都”的商业基因已深入当地居民的骨髓。

(二)明确文化的传承与发展是广州历史文化街区景观“微改造”的重心

文化形态在《软科学大辞典》中也称为社会文化形态,即文化发展的历史状况。[14]笔者在对广州地域文化与城市风貌变迁的研究和对当地居民的访谈中,明显感受到作为“千年商都”的广州,商业文化已成为广州地域文化不可分割的一部分,所以在广州历史文化街区景观实施“微改造”时,可打造有利于这种地域文化传承与发展的空间。不同的时代、地域和生活文化反映出的文化形态也必然是不同的。在广州,历史文化街区内的文化形态作为当代社会生活的反映和重要组成部分,会随着时代的发展不断更新,并融入历史文化街区的景观风貌中。

菲利普·潘什梅尔(Philippe Pinchemel)是法国著名的城市地理学家,他认为城市在发展中不可避免地会与历史文化的保护发生冲突。当下我们所见到的“千城一面”的现代城市风貌,是城市原本的历史文化风貌不断被影响与弱化的结果。历史文化街区作为城市的地域文化载体,其本身就是一道杰出的“文化风景”。历史文化街区的景观风貌作为城市历史文脉的体现、特色文化的反映,具有独特的审美特征。从地域文化传承和城市发展战略的角度,不难发现,历史文化街区在我国被视为城市更新的重点区域,保护和延续城市历史文化街区原有肌理和地域文化,对提升城市文化竞争力具有重要意义。对历史文化街区景观更新使用“微改造”的方式,是通过挖掘街区的历史文化资源和优势,对建筑遗产、文物古迹实施保护与修缮,对历史建筑进行活化与利用,其对城市格局影响较小,有利于保护历史文化积淀及延续历史文脉。[15]

若一座城市具有其独特的城市文化特色,会使其更具吸引力,促使各种优质资源聚集于此,从而为地区的文化经济振兴提供可持续发展的动力。在永庆坊的改造案例中,我们可以见到历史文化街区景观更新使用“微改造”的方式,能很好地传承与保护地域文化。从文化传承的视角出发,审视历史文化街区景观“微改造”,是达到街区景观文化传承目的的有效方式。

(三)物质形态主体的文化主题更新

历史文化街区中构成景观的物质形态主体包含建筑物、构筑物、人工景观、公共设施、历史环境要素等,对它们的更新应尽可能通过修缮、保护和活化的方式完成。通过“微改造”的方式让这些承载了文化的物质形态主体在保持历史风貌的前提下,进行适当的艺术表达。如将一些小体量、具有灵活性的公共设施以及置于公共空间的公共艺术作品,结合当地文化主题进行创作更新。在对物质形态主体进行创作更新时,可以根据“大统一,小对比”的设计原则,使其既与历史文化街区的景观风貌统一,又能在细节上体现巧思,突出街区文化主题起到画龙点睛的作用。

(四)审美意识下文化载体的艺术表现

历史文化街区中的文化载体本身就蕴含了丰富的地域历史文化,而如果不是在当地长期生活的居民是不易感受到这些地域历史文化中的深层次文化内涵的。广州是一座包容性较强的国际化城市,在对广州历史文化街区景观进行“微改造”时,不仅要注重文化的传承,还可以运用独特的艺术表现方式进行景观呈现,让人们获得更好的审美体验,让承载了文化的物质形态主体的外在形式更容易受到人们的关注和更便于人们解读。

根据埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl)的图像意识理论,审美对象可分为三个层次结构:介质载体层、再现客体层、观念客体层。[16]在此基础上,笔者认为对承载了文化的物质形态主体进行艺术表现可从以下三个方面展开:

第一,明确审美的介质载体。历史文化街区中的建筑物、构筑物、人工景观、公共设施、历史环境要素等是景观风貌的主要文化载体,同时也是审美的介质载体,是历史文化街区风貌的重要组成部分,也是历史文化街区“微改造”的重点部分。这些文化载体本身就蕴含了文化内涵,可以运用独特的艺术形式赋予其新的文化内涵,让人们更好地了解和传承地域文化。

第二,选择审美再现的客体,并进行形式创新。在笔者看来,审美再现的客体即是图像,所以可从街区本身可图像化的文化元素入手,并用审美的视角对其进行分析与提炼。在充分探究各元素的艺术再现的可能性后,筛选出适合融入历史文化街区景观“微改造”的元素,并对其进行形式创新。此时,考虑的重点是如何根据受众的认知和感受来进行文化元素的形式创新,以及最后所呈现的结果能否给受众带来审美的愉悦。

第三,观念客体的主题把握。笔者认为这里的观念客体即是图像主题,其存在于纯粹的感知中,不会因为介质载体与再现客体的改变而改变。每个历史文化街区都有其特有的文化属性,在对承载了文化的物质形态主体进行艺术表现时要注重对主题的把握,应明確历史文化街区景观“微改造”的目的并做到与其属性相匹配,切忌出现主题庸俗和杂乱等现象。

(五)公众参与促进文化认同

在历史文化街区景观“微改造”的过程中,公众参与是一个重要环节。在广州历史文化街区现场进行的关于广州历史文化街区改造的100份初步问卷调查中,有一道“是否愿意参与到历史文化街区保护与更新”的问题,有83%的公众选择了“愿意或非常愿意”。广州历史文化街区中的公共空间,是人们日常活动的空间。所以对这样的空间的改造,需要考虑如何在传承地域文化的同时提高公众的文化认同感。这可以从公共景观的艺术表达入手,邀请公众参与公共空间的改造与公共景观的创作。通过与当地居民进行艺术创作的互动,既有利于创作出公众喜爱的公共艺术景观,也有利于促进公众的文化认同感,同时提升公众维护公共空间环境的意识。

四、结语

文化传承是城市更新与保护的关键,在城市更新的过程中既要思考如何促进地方的繁荣,也要思考如何更好地传承文化。本文根据如今的广州城市发展面临的问题,通过探索广州的地域文化与城市风貌的历史变迁,探讨了“微改造”策略与文化传承的关系,提出对广州历史文化街区景观的更新,要以“微改造”的方式为基础,尝试结合艺术表现与公众参与创作的方式弘扬地域文化,促进公众文化认同感,从而让地域文化更好地传承。

本文是广州市哲学社会科学发展“十三五”规划2019年度课题 (2019GZGJ51)、2018年度教育部人文社会科学研究青年基金项目(18YJC760008)阶段性成果。

注释:

[1]周霞.广州城市形态演进[M].北京:中国建筑工业出版社,2005:37.

[2]陈泽泓.广府文化[M].广州:广东人民出版社,2007:140.

[3]同[1],第46页。

[4]同[2],第174页。

[5]广州市人民政府办公厅秘书处.广州市城市更新办法[EB/OL].(2015-12-01)[2021-11-1].http://www.gz.gov.cn/zwgk/fggw/zfgz/content/ mpost_4756895.html.

[6]张晓婧.有机更新理论及其思考[J].农业科技与信息(现代园林),2007(11):29-32.

[7]宋晓龙,“微循环式”保护与更新——一种适应北京历史街区保护的新概念[TU]. 北京规划建设,2000(01):21-23.

[8]胡颖.论历史街区的非物质文化遗产保护[D].华东师范大学,2006.

[9]谭俊杰,常江,谢涤湘.广州市恩宁路永庆坊微改造探索[J].规划师,2018,34(08):62-67.

[10]新华社.习近平在广东考察[EB/OL].(2018-10-25)[2021-11-01].http://www.gov.cn/ xinwen/2018-10/25/content_5334458.htm.

[11]历史文化名城名镇名村保护条例[EB/OL].(2008-04-29)[2021-11-1].http://www.gov.cn/ zhengce/2008-04/29/content_2602508.htm.

[12]广州市政协学习和文史资料委员会.关于建立广州历史文化街区保护和活化长效机制的提案[EB/ OL].(2016-02-03)[2021-11-1].http://dhzw.gzzx.gov. cn/cf131/yxta/201612/t20161214_39660.htm.

[13]中华人民共和国住房和城乡建设部.历史文化名城保护规划标准[S].北京:中国建筑工业出版社,2018.

[14]《软科学大辞典》是中国人民大学软科学研究所所长李忠尚副教授主编,由辽宁人民出版社出版发行。

[15]钟香炜.永庆坊李小龙祖居微改造实践[J].中国艺术,2021(02):107-112.

[16]张志国.审美的观念——以胡塞尔现象学为始基[M].北京:中国社会科学出版社,2013:119.