地铁车站支护与主体结构相结合深基坑变形

2021-02-04路林海王国富徐前卫

路林海,孙 红,王国富,徐前卫

(1.北京交通大学 交通运输学院,北京 100044;2.济南轨道交通集团有限公司,山东 济南 250101;3.上海交通大学 船舶海洋与建筑工程学院,上海 200240;4.同济大学 交通运输工程学院,上海 200092)

支护桩与地下主体结构相结合成为永久支护结构的技术可以有效控制基坑变形,目前亟待开展其在地铁车站的深基坑工程中的应用研究[1]。传统弹性地基梁法或平面有限元法已难以分析此类基坑的变形性状, 需建立三维有限元模型进行动态分析[2]。王湧[3]等先用竖向弹性地基梁的基床系数法计算支撑反力,再将反力作用在模型上分析支撑系统的内力和位移。代恒军[4]采用梁板共同作用的三维有限元方法,基于法向弹簧边界分析支撑体系的受力和变形。李连祥[5]等考虑设置支撑构件,将支护桩与地下主体结构相连,建立三维模型研究支护的优化问题。采用三维有限元数值模型,能够分析深基坑的变形特征,但是上述的研究都没有考虑土与结构非线性的共同作用。

本文依托济南某地铁车站基坑工程,考虑土与结构共同作用,采用COMSOL Multiphysics 建立支护体系与主体结构相结合的深基坑三维数值模型,并模拟施工的全过程,研究支护体系中围护桩侧移、坑外土体沉降和坑底土体回弹规律,同时与支护桩不作为主体结构的基坑的变形特征进行对比分析,为该地区永久支护结构的推广和应用提供参考。

1 工程概况

济南市浅层地基为冲积和洪积地层[6]。研究车站为地下2 层岛式站台车站,主体结构基坑标准段埋深约16.8 m,宽约19.7 m,结构底标高约11.50 m,车站主体覆土厚度约2.5~4.0 m。

车站基坑支护体系由预制桩(截面0.7 m×0.7 m,桩间距1.5 m),旋喷桩(直径1.1 m,桩间距0.75 m),2 道钢支撑(直径609 mm,壁厚16 mm)和钢筋混凝土水平支撑(截面0.8 m×1.0 m)组成。基坑立柱采用400 mm×400 mm 预制钢筋混凝土方桩,立柱有2 个功能,即在基坑开挖时作为水平混凝土支撑的支护结构;在主体结构施工时,对立柱进行外包混凝土处理,将其作为该地下车站主体结构体系中的结构柱。将支护结构与主体结构联系成为整体,作为永久支护结构。

2 三维有限元数值模拟

2.1 有限元模型建立

根据基坑工程实际支护形式和周边荷载情况,采用地基—支护—主体结构共同作用体系,建立三维有限元基坑模型,模拟基坑开挖的过程,研究整个施工过程中基坑变形。

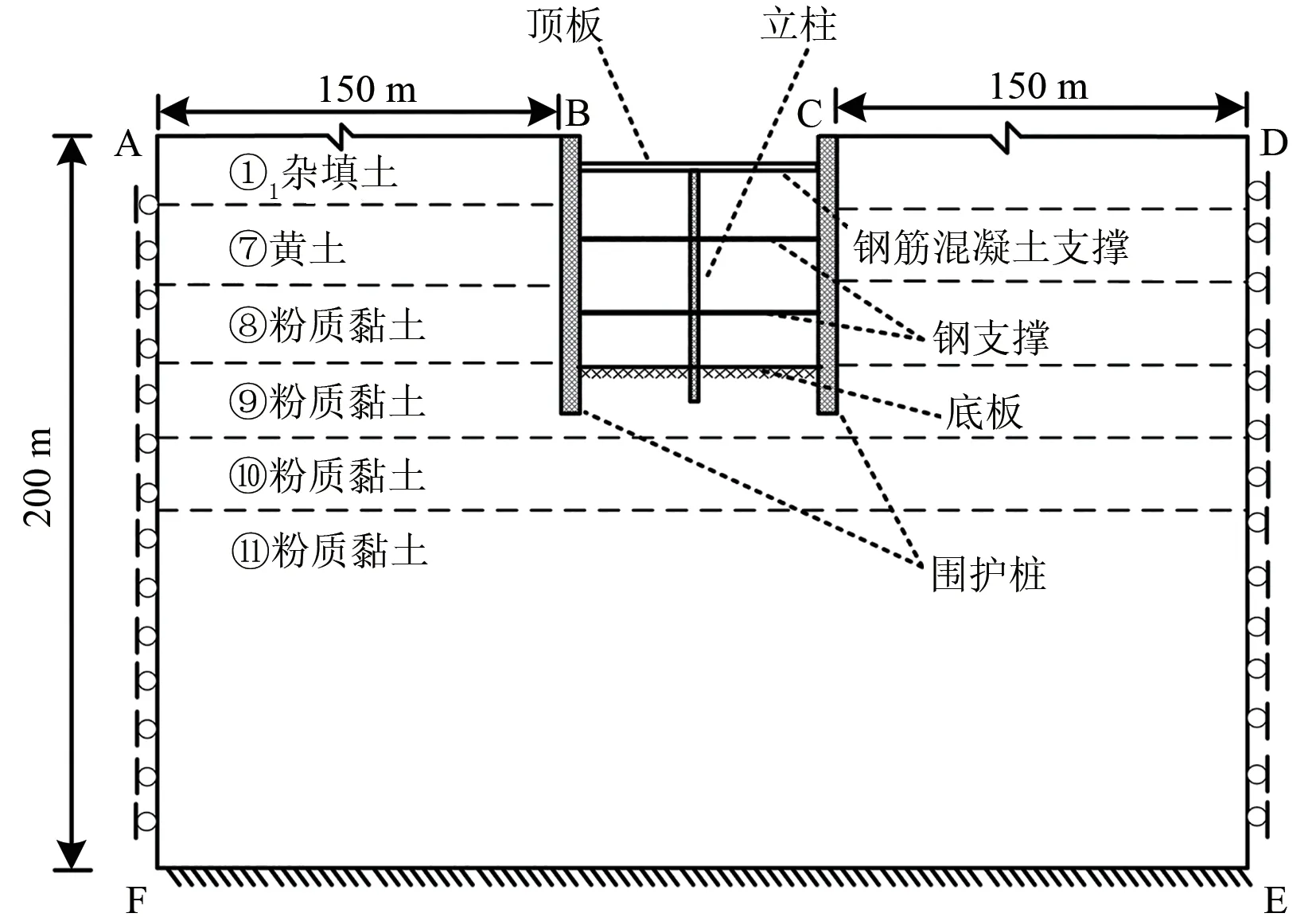

基坑模型示意图如图1 所示。基坑开挖宽度BC 为18.3 m,深度为16.8 m,围护桩长度为23.5 m,间距为8.5 m。坑外的AB 和CD 设置为150 m,竖直方向AF 和DE 设定为200 m。第1 道钢筋混凝土水平支撑间距为8.5 m,第2 和3 道钢支撑的间距为3 m。底板和顶板为钢筋混凝土,厚度分别为1和0.02 m。

图1 模型示意图

土体采用Mohr-Coulomb 模型,支护结构和主体结构采用弹性本构关系。结合经典Biot 固结理论,考虑基坑降水的情况,结合流体和固体各自的边界条件,建立流固耦合三维计算模型。

由于土体与结构相互作用是非线性的,所以模拟相互作用的关键在于结构与土体的接触问题[7]。本模型在土与围护桩、土与混凝土底板之间的接触面上设置接触对,并采用有限滑动的库仑摩擦模型模拟结构与土体之间的摩擦[8]。

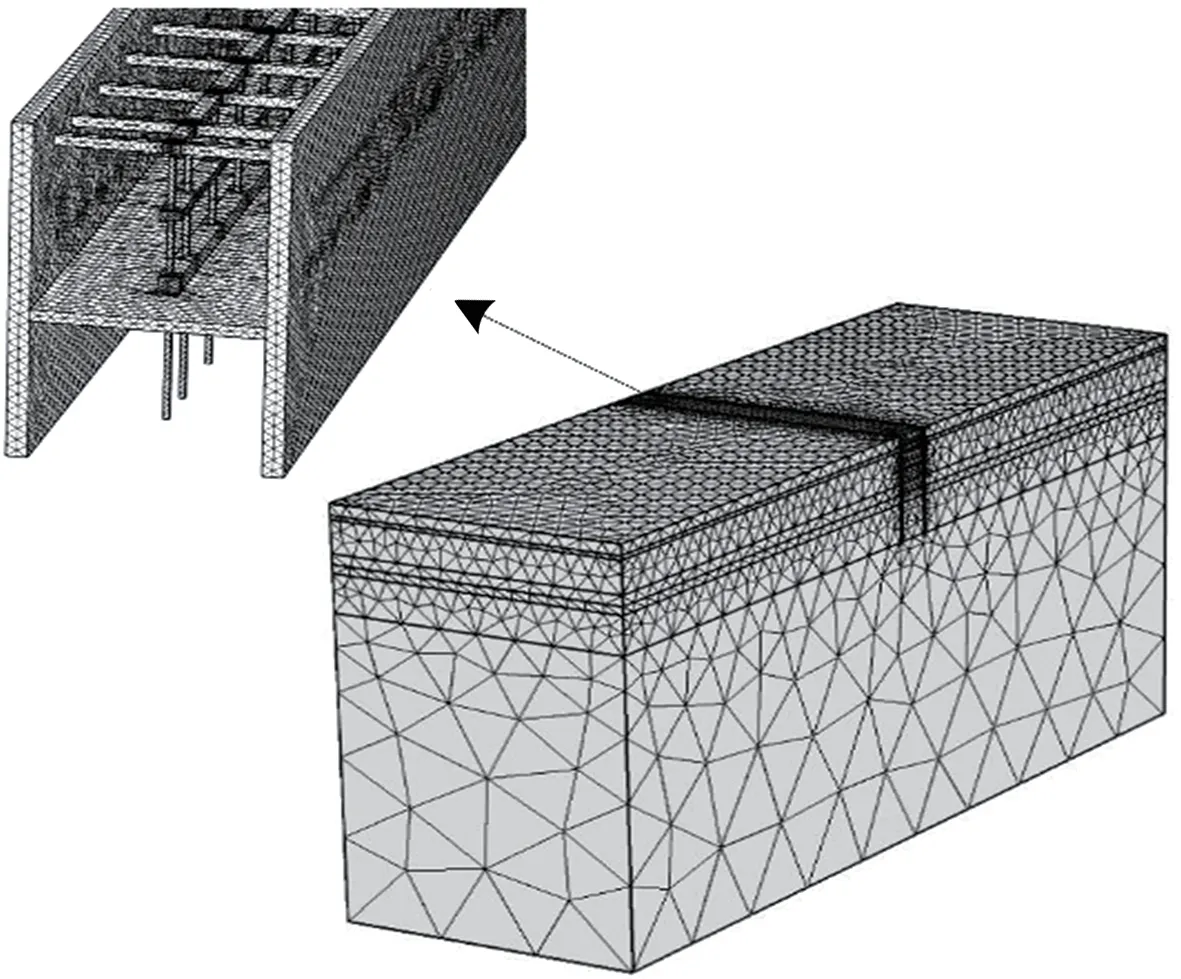

接触面上临界剪应力τcrit与法向接触应力σ成正比,即

式中:μ为摩擦系数。

对τcrit取极限值,即

式中:τmax为极限剪应力。

对于土与结构共同作用问题,τmax相当于极限侧摩阻力,数值模拟时取τmax=20 kPa,μ=0.25。当接触面上的剪应力大于τcrit时,接触面发生相对滑动。

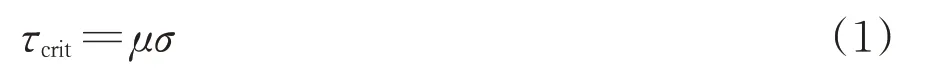

对模型的不同部件赋予不同的材料参数。其中,钢筋混凝土支撑和钢支撑弹性模量E分别为25和200 GPa。土层的参数见表1[9]。

表1 土层参数

有限元单元划分时,各结构的单元根据各自的力学特点进行设定。地基、立柱桩、底板和围护桩为实体单元,顶板为壳单元,钢支撑为梁单元。支护结构与主体结构之间接触的部位采用共用节点的耦合形式,将二者连接成1个整体。此外,各结构体构件均假定各向同性[10]。

模型底部区域为固定边界条件,无水平和竖向位移;基坑两侧边界无水平位移,竖向位移为自由;模型自然地面为自由边界条件,垂直整个研究面上设置为对称条件。

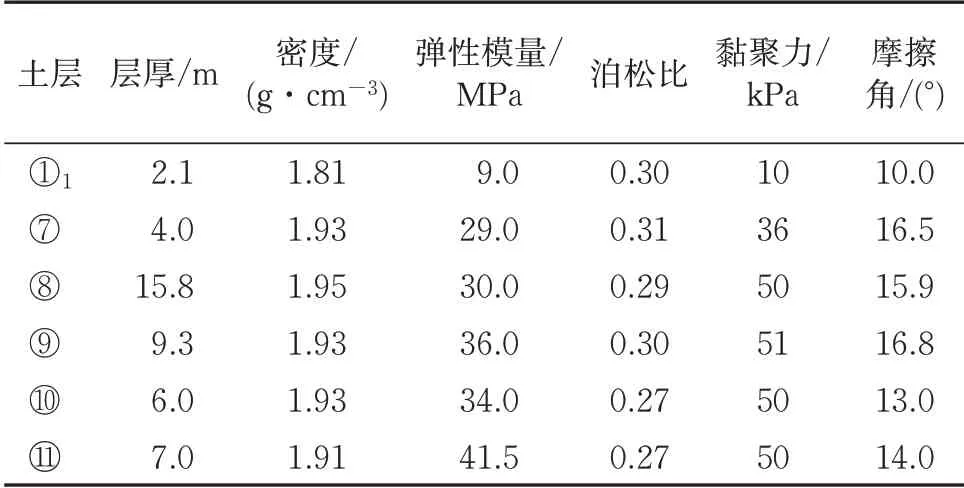

本模型采用166 455 个单元,有限元网格划分简图如图2所示。

图2 模型的有限元网格

2.2 施工工况模拟

根据基坑开挖施工特点,采用动态数值模拟方法,分7个工况对基坑施工的全过程进行模拟,具体如下。

工况1:水位降至4.5 m,基坑开挖,至坑底深度3.5 m。

工况2:施工第1 道混凝土支撑,水位降至9.9 m,基坑继续开挖,至坑底深度8.9 m。

工况3:施工第2 道钢支撑,水位降至13.35 m,基坑继续开挖,至坑底深度12.35 m。

工况4:施工第3 道钢支撑,水位降至坑底标高下1 m,基坑继续开挖,至坑底深度16.8 m。

工况5:施工底板与底纵梁。

工况6:拆除第3 道钢支撑,进行换撑,同时施工主体结构中板和中纵梁。

工况7:施工顶板,预制板与顶板梁相连接。

3 实测和计算结果

首先分析各工况下围护桩的变形特点,然后分析支护结构与主体结构相结合对基坑变形的影响。开挖阶段往往是围护桩出现最大侧移的阶段,因此,以开挖过程中的前3个工况为例,对有混凝土立柱和无混凝土立柱2 种情况下围护桩的侧移、坑外地表土体沉降和坑底土体回弹进行分析,研究其发展规律,以便为今后的施工提供参考。

3.1 围护桩侧移

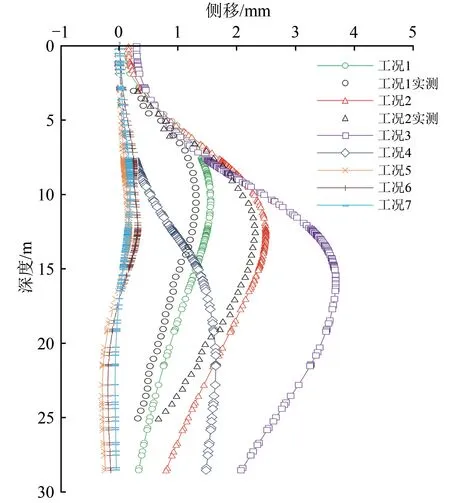

图3 基坑不同开挖阶段围护桩侧移

图3 为基坑不同开挖阶段的围护桩侧移。基坑开挖后,坑内土体被移除,受坑外土体主动土压力的影响,坑外土体有向坑内运动的趋势。由于第1道混凝土支撑及冠梁间的整体约束,围护桩顶部的侧移比较小,桩体的最大侧移发生在围护桩的下部,桩体的变形呈现明显“凸肚”形,与文献[11]结果一致。开挖深度越大,侧移沿桩身越大,最大侧移点的位置有一定程度下降。桩顶部侧移几乎不变,工况1 时最小侧移为0.03 mm,计算最大侧移为1.54 mm,而实测最大侧移为1.30 mm。工况2 时桩身最大计算侧移为2.48 mm,整个曲线形式接近抛物线。工况3 时最大侧移为3.67 mm,发生的深度为15.91 m,即最大侧移发生在开挖深度以上1 m 左右的范围。工况1 和工况2 计算值与实测值基本接近,说明本数值模拟方法是合理可靠的。

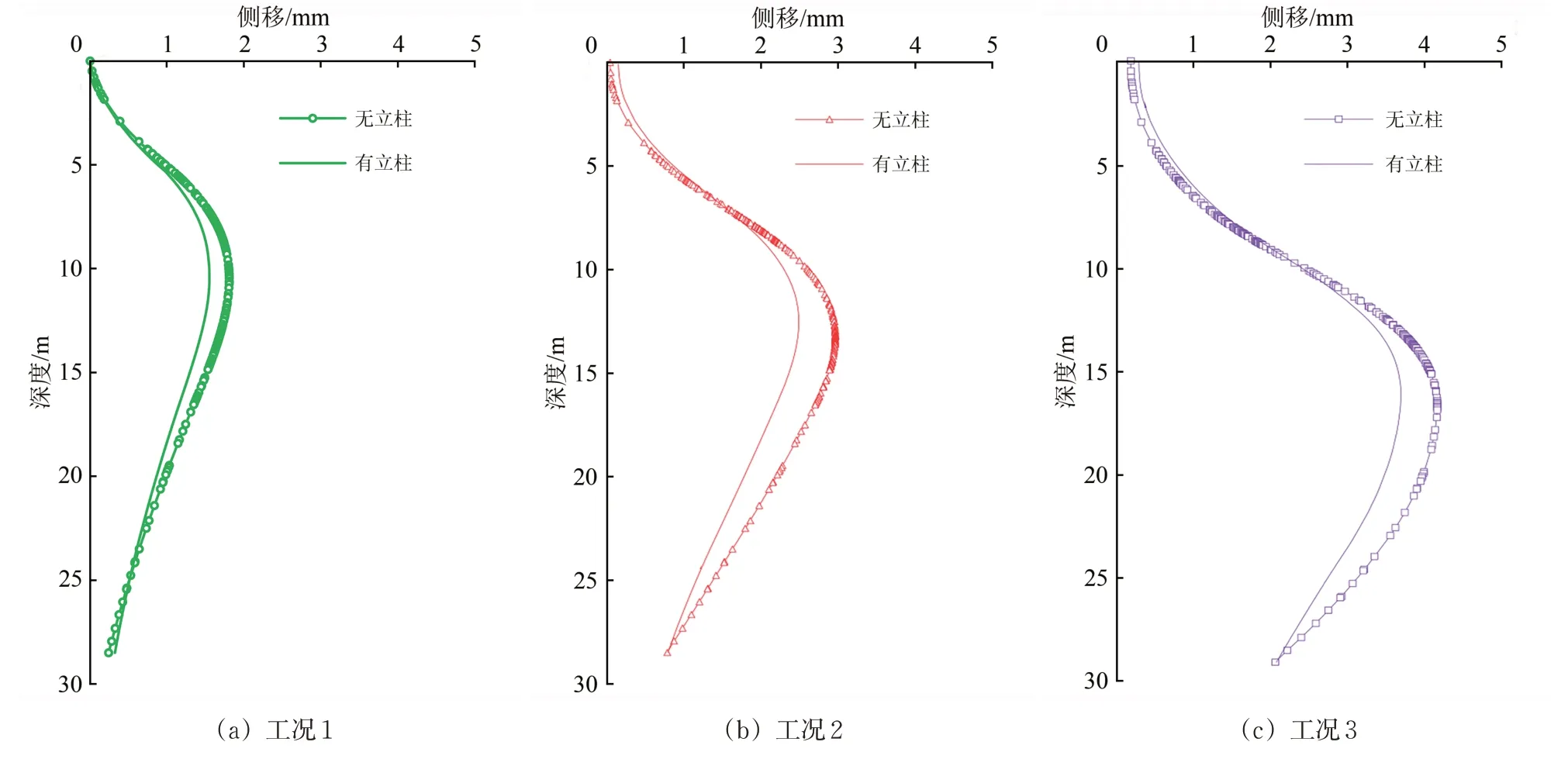

图4 为有混凝土立柱和无混凝土立柱的情况下,工况1、工况2和工况3时围护桩侧移。

图4 不同工况下围护桩侧移

由图4 可见,有混凝土立柱情况下围护桩整体的侧移明显减小;工况1有立柱情况下的最大侧移为1.54 mm,较无立柱情况下的最大侧移1.80 mm减少了0.26 mm;工况2 和工况3 有立柱情况下的最大侧移分别为2.48 和3.67 mm,而无立柱情况下的最大侧移则为2.91 和4.16 mm。可见,立柱对于减小围护桩的侧移有重要作用。桩体挠曲变形主要受桩体刚度的影响,在桩体施工完成后刚度已经形成,因此挠曲变形也已基本确定。由于混凝土立柱插入土中的“锚固”效果,抑制围护桩的部分刚体转动,使整个围护结构的刚度进一步加大,进而减小围护桩的侧移。因此,通过设置混凝土立柱,可以有效降低基坑在开挖过程中围护桩的侧移,进而提高整个基坑的安全性。

3.2 基坑外地表土体沉降

基坑开挖卸荷导致围护桩的内外侧产生土压力差,桩体向基坑内移动,围护桩侧移及坑底土体回弹的共同作用导致墙后土体沉降[12]。图5 给出了有混凝土立柱和无混凝土立柱的情况下,工况1、工况2 和工况3 的基坑外地表沉降。由图5 可见:基坑外侧土体的沉降随基坑内土体开挖深度的增大而增大,且围护桩外侧出现明显的沉降区域,即“沉降槽”,沉降规律与文献[5,13]的结果一致。

图5 基坑外地表沉降

在无立柱的情况下,工况1、工况2 和工况3的最大沉降分别为2.10,2.69 和3.56 mm,而在有立柱的情况下,3 个工况下的最大沉降值依次为1.37,2.11 和2.52 mm;混凝土立柱能有效地减小开挖过程中基坑外侧地表的沉降。此外,本模型基坑外地表的最大沉降值发生在距离基坑边9.31 m 地表,即约1/2 基坑宽度的位置,与文献[14]结果一致;围护桩外侧地表随着距离增加,沉降逐步减少,距离基坑边缘围护桩区域大于120 m 后,地表几乎不再沉降;由于整个支护结构纵断面长度约为29 m,因此,可以得出,此基坑开挖引起的对坑外的影响范围约为4倍支护深度。

3.3 基坑底部土体回弹

基坑开挖对于坑底土体是1 个卸荷过程。伴随着上部土体的挖出、自重应力的释放,坑底土体回弹[15]。图6给出了工况3时的基坑底部土体的等位移线。由图6可知:有立柱的情况下,研究区域土体回弹大致成对称分布,土体回弹主要出现在基坑底部的中心处,且最大回弹值约为11.8 mm;无立柱情况下土体回弹也近似为对称分布,最大回弹值为12.9 mm。可见,采用支护结构与主体结构相结合的方式,可以降低坑底的土体回弹,有利于减小整个基坑变形。

图6 工况3时坑底土体等位移线(单位:mm)

4 结 论

(1)基坑在开挖过程中,围护桩出现向基坑内部运动的趋势。开挖深度越大,围护桩的侧移沿桩身逐渐增大,最大值出现在开挖深度以上1 m 左右的范围。混凝土立柱对开挖过程中围护桩的侧移有很好的约束作用。采用支护与主体结构结合的方式有利于减小基坑在施工过程中的变形。

(2)基坑外侧地表的土体出现一定程度的沉降,且沉降槽面积随开挖深度加大而逐渐加大。混凝土立柱的存在能有效地减小开挖过程中基坑外侧地表的沉降。开挖引起的对坑外的影响范围约为4倍支护深度。

(3)在开挖过程中,基坑内土体会发生回弹,土体最大回弹出现在基坑中心,回弹值约为11.8 mm。