心率变异性和心律失常对急性肺栓塞预后的评估价值

2021-02-04万建平杨伟烙杨旭丽杨泽福宋势波

万建平 杨伟烙 杨旭丽 杨泽福 宋势波

肺栓塞是由于肺动脉或其分支系统受到栓子阻塞而发生的一组临床综合征,也是心血管病患者死亡的重要原因[1]。周海霞等[2]对出院后的肺栓塞患者进行了1年的随访,发现其远期病死率明显高于同年龄段、同性别的人群;而伴有心血管病危险因素的患者,其全因病死率较不伴心血管病危险因素患者明显升高。尽管目前尚无肺栓塞详细的流行病学资料,但临床上对其认知及诊治水平不断提高,相关研究也受到了国内临床专家和学者的广泛关注。其中,急性肺栓塞(acute pulmonary embolism,APE)的危险分层是疾病诊治的重要环节。然而,APE患者的临床表现复杂[3-4],现有的检查诊断方法特异性不高,误诊、漏诊率较高。

随着影像学技术的进步,已有更多先进手段用于APE的诊断与风险评估,如CT、超声心动图等。目前,CT肺动脉造影因能准确诊断病症严重程度、累及范围等,已成为诊断肺栓塞的重要检查方法[5],但仍存在一定的局限性。心电图操作简单、无创,在肺栓塞的诊断中有相当重要的参考价值。肺栓塞患者会出现缺氧,带来一系列临床病理生理变化,包括心脏电活动的变化,而心电图多是患者入院时临床症状尚未缓解的第一手检查资料,能够检测出由肺栓塞所致的部分病理生理变化,在APE的快速筛查及风险评估方面有独特优势[6-8]。

本研究通过观察不同严重程度APE患者的动态心电图表现,记录心率变异性(heart rate variability,HRV)及心律失常发生率,分析动态心电图指标的异常变化对APE的预测价值。

1 对象与方法

1.1 研究对象

回顾性分析2016年1月至2020年8月在我院接受治疗的100例APE患者的临床资料,所有研究对象均依据2019年欧洲心脏病学会(ESC)APE诊治指南[9]及影像学检查结果确诊。排除标准:① 严重肝肾衰竭等疾病者;② 未能完成研究者。

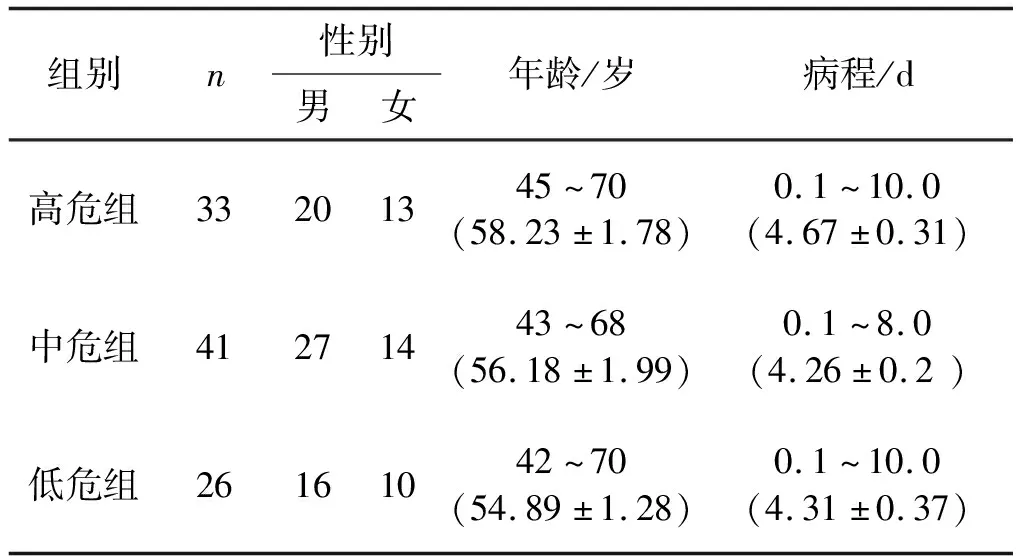

根据临床表现、简化肺栓塞严重指数(simplified pulmonary embolism severity index,sPESI)、右心室功能不全和心肌损伤标志物水平等,将入选者分为3组,其中,存在休克或低血压,或是sPESI>1且存在右心室功能不全及心肌损伤标志物阳性者纳入高危组(33例);sPESI>1,或是存在右心室功能不全或心肌损伤标志物阳性者纳入中危组(41例);sPESI=0,不存在右心室功能不全及心肌损伤标志物阳性者纳入低危组(26例)。以上各组的临床基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 3组临床基线资料比较

1.2 评价指标

本研究的主要评价指标为sPESI、右心室功能不全(超声检查)、心肌损伤标志物。其中,sPESI将年龄、是否患有肿瘤、是否患有慢性心力衰竭或肺部疾病、动脉血氧饱和度是否<90%、脉率是否≥110次/min、收缩压是否<100 mmHg这6项作为评分标准,“是”为1分,“否”为0分,最高分为6分[10];右心功能不全的观察内容包括是否存在右心室扩张、右心室/左心室舒张末期内径的比值是否增大,以及右心室游离壁运动是否减弱和三尖瓣环收缩期位移是否减少。

1.3 研究方法

所有患者在确诊后24 h内接受Motara 24 h动态心电图仪监测,每日开始监测前须经专业人士调试,监测期间患者遵医嘱。监测24 h后卸下记录仪,并经专人回放。最后,对动态心电图监测结果进行自动分析,并进行人工修正。动态心电图观察及分析内容主要是HRV指标和心律失常发生率。

1.3.1 心率变异性指标 由临床经验丰富的医师剔除非窦性QRS波群后,对3组患者的24 h窦性心律HRV时域指标进行分析。主要分析指标包括24 h正常RR间期的标准差(SDNN)、每5 min平均RR间期的标准差(SDANN)、每5 min正常心动周期标准差的平均数(ASDNN)。

1.3.2 心律失常发生率 统计各组心律失常的发生率、不同类型心律失常的检出率。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 心律失常发生率比较

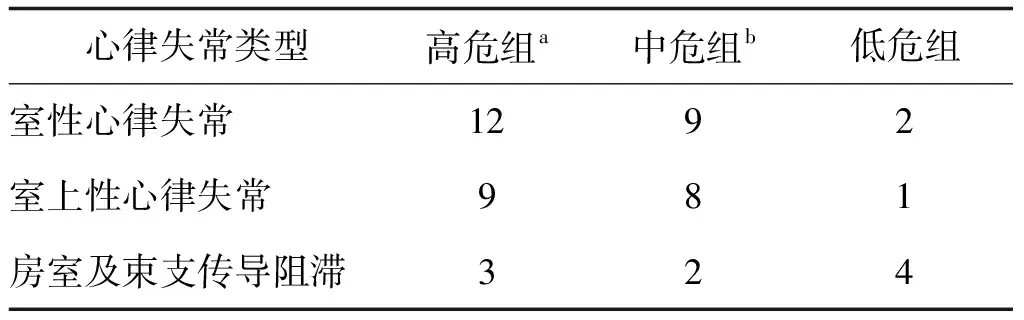

对心律失常发生情况进行组间比较,结果发现高危组与低危组相比,差异有统计学意义(P<0.05);中危组与低危组相比,差异也有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 3组心律失常发生情况比较

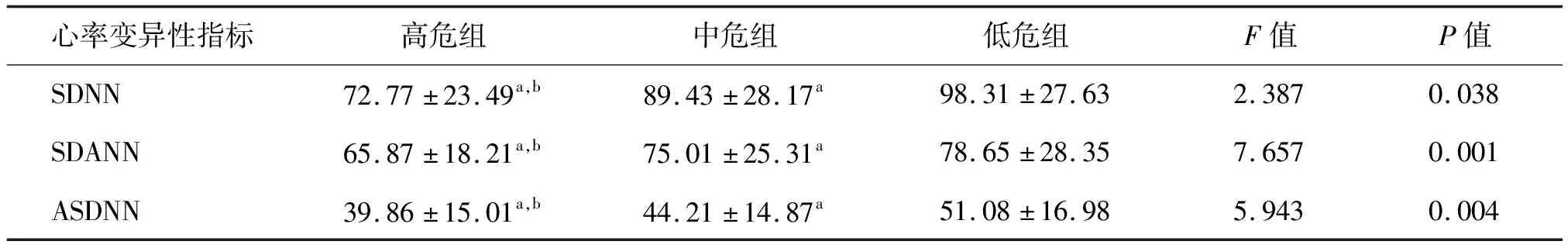

2.2 心率变异性指标比较

高危组患者的SDNN、SDANN、ASDNN均较中危组、低危组明显降低(P<0.05);中危组患者的SDNN、SDANN、ASDNN亦显著低于低危组(P<0.05)。见表3。

表3 3组心率变异性指标比较 ms

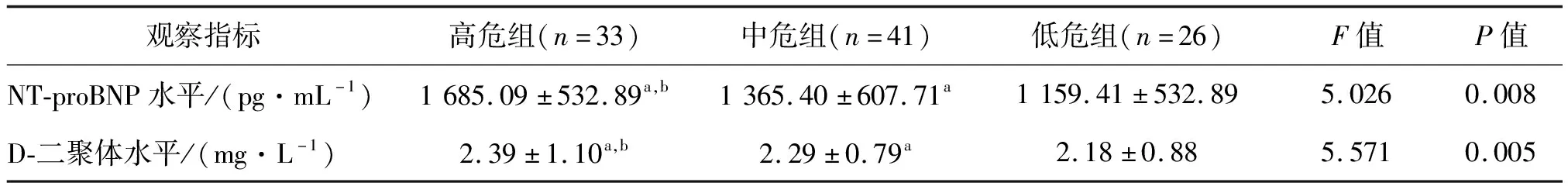

2.3 NT-proBNP、D-二聚体水平比较

两两比较显示,高危组患者的NT-proBNP、D-二聚体水平较中危组和低危组明显升高,中危组亦显著高于低危组(P<0.05)。见表4。

表4 3组NT-proBNP、D-二聚体水平比较

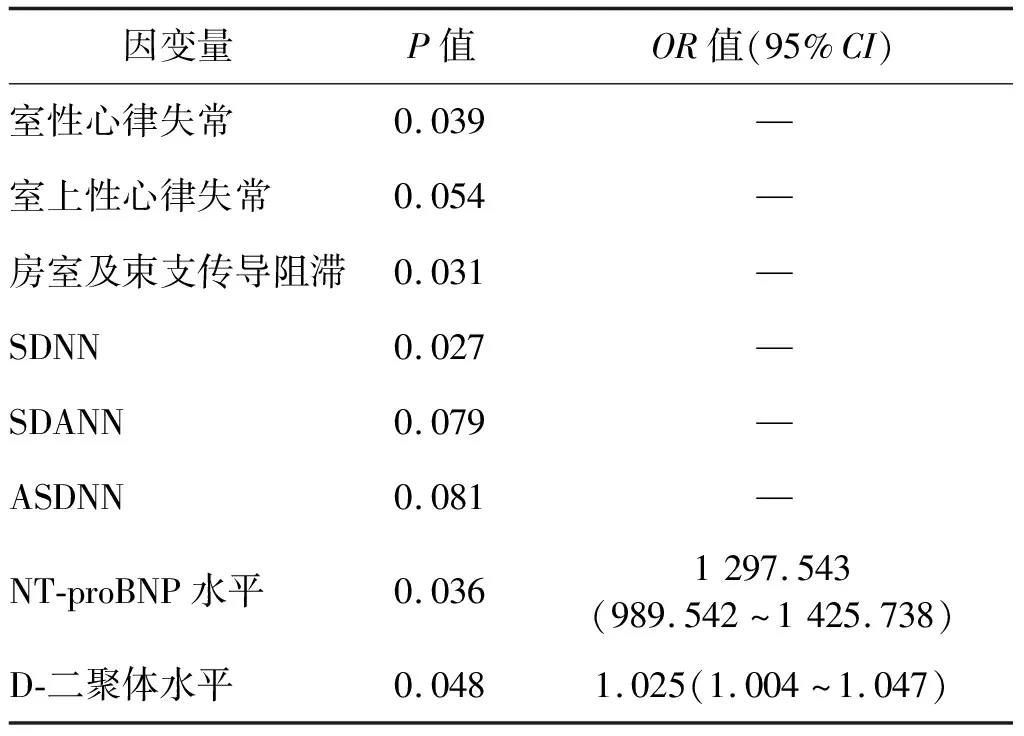

2.4 急性肺栓塞分层的Logistic回归分析结果

将APE危险分层设为因变量,将室性心律失常、室上性心律失常、房室及束支传导阻滞、SDNN、SDANN、ASDNN及NT-proBNP水平、D-二聚体水平设为自变量,进行有序多分类Logistic回归分析。结果显示,室性心律失常、房室及束支传导阻滞、SDNN、NT-proBNP水平、D-二聚体水平为APE危险分层的独立危险因素(P<0.05)。见表5。

表5 Logistic回归分析结果

3 讨论

APE患者的主要临床表现为呼吸困难、胸痛、咳嗽、咯血等。APE不仅是临床外科治疗中的严重并发症和常见死亡原因,而且是心血管病患者死亡的重要原因[11-12]。临床上通过生物标志物水平检测、血氧分压检查、右心室功能超声检查以及CT肺动脉造影等辅助手段,对APE进行初步筛查,但由于APE患者临床表现通常缺乏特异性,发病诱因和危险因素复杂多样,其早期诊断往往较为困难,具有高漏诊率、高误诊率、高死亡率等特点[13-14],尤其是在基层医院,由于医务人员对APE的认知不深和诊断意识不足,加之诊疗设备条件的限制,肺栓塞漏诊、误诊时有发生。因此,加强对肺栓塞危险因素的鉴别、提高APE的诊断率,并采取合理有效的治疗策略对挽救肺检塞患者生命、改善预后有重要意义。心电图对肺栓塞的诊断有重要的参考价值,有助于检测出肺栓塞所致的部分病理生理变化,为APE治疗、危险分层及预后评估提供更丰富的评判指标[15]。本研究通过动态心电图监测,观察不同严重程度APE患者的动态心电图表现,记录HRV指标和心律失常发生率,并分析动态心电图指标的异常变化对APE的预测价值。

本研究中,各组间心律失常发生率比较,差异有统计学意义(P<0.05),且高危组心律失常发生率显著高于中、低危组,中危组心律失常发生率显著高于低危组(P<0.05)。原因可能是发生APE时,肺血管阻力突然增加,导致右心室压力容量增大、右心室扩张,使室壁张力增大、肌纤维拉伸,影响右心室的收缩性[16]。而右心室壁张力的增加使右冠状动脉相对供血不足,加之右心室心肌氧耗增多,引发心肌缺血,加重右心室功能不全,造成心室超负荷,继而可能诱发新的心律失常[17-18]。心律失常的发展趋势与其是否造成严重的血流动力学障碍相关,患者因突发恶性心律失常事件而猝死,也可能与心律失常持续累及心脏而导致心力衰竭有关。

HRV可作为观察心脏交感与副交感神经活动是否平衡的指标,其数值降低意味着神经活动异常,提示预后较差。HRV也是间接反映自主神经功能的无创性指标,其数值越低,表明患者的心脏功能受损越严重[19]。本研究中,3组患者的HRV时域指标(SDNN、SDANN、ASDNN)比较,差异有统计学意义(P<0.05);高危组的上述指标较中、低危组显著降低(P<0.05)。本研究结果说明,高危APE患者的心脏功能损伤更严重。

此外,本研究结果还显示,高危组患者的NT-proBNP、D-二聚体水平较中、低危组显著升高(P<0.05)。NT-proBNP是临床上用于APE危险分层的生物标志物,其水平变化可独立预测APE患者的预后;D-二聚体水平异常提示机体血管内活化血栓的形成和纤维溶解,临床上用于预测急性冠脉综合征、肺炎、肺栓塞等疾病的预后。本研究结果表明,不同APE危险分层患者的NT-proBNP、D-二聚体水平存在差异,提示其或许可用于APE患者初次入院时的病情评价。通过进一步的Logistic回归分析,发现室性心律失常、房室及束支传导阻滞、SDNN及NT-proBNP、D-二聚体水平是APE患者预后的独立危险因素(P<0.05)。这进一步验证了心律失常、HRV指标、NT-proBNP水平和D-二聚体水平在指导APE患者的危险分层方面具有一定的临床价值。

综上所述,心律失常发生率和HRV指标可以作为APE患者危险分层的重要参考指标,HRV指标还可用于APE患者临床预后的评估。动态心电图能更加全面地反映患者心电活动,准确评估患者心律失常及心率变异性情况,因此,建议把动态心电图检查作为APE的常规检查项目。