基于媒介化视角的移动视频研究

2021-02-03李晶

李晶

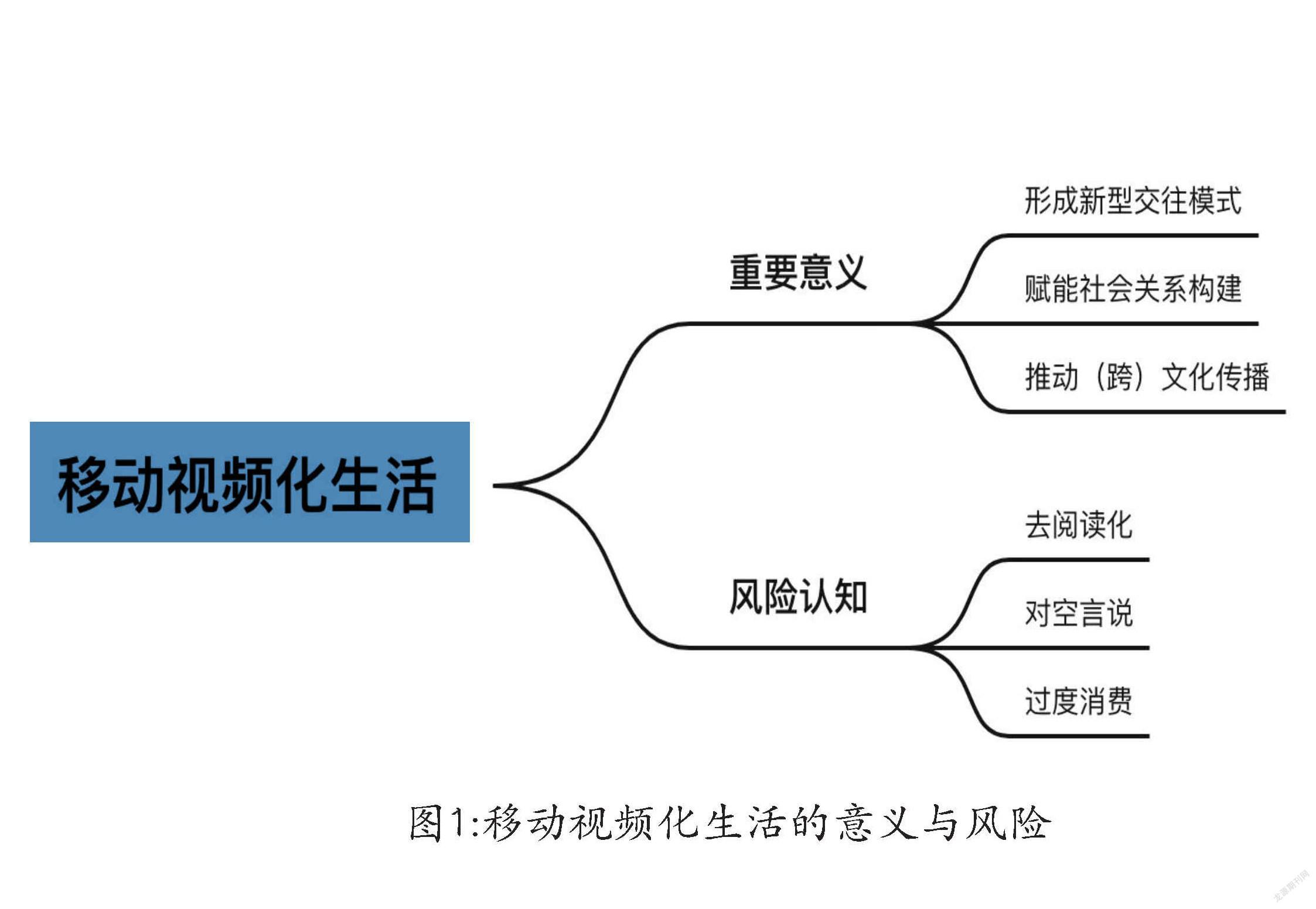

【摘要】随着移动互联技术的普及,视频以一种常态化应用方式介入人们的日常生活,这种视频化的生活方式在很大程度上影响了用户、媒介与社会三者关系的互动,可以说,视频化已经成为当前数字化生活最为重要的信息样态。本研究对移动视频化生活进行剖析,指出其意义与风险,以推动移动视频传播能够在人们的社会生活中发挥出更大的作用。

【关键词】视频化生活 媒介化 风险认知

【中图分类号】G201 【文献标识码】A

移动互联技术的普及,打破并重构了人际交往的模式与社会关系,使媒介更多地以“人”为中心进行开发、组织和利用,其中,移动视频已经成为人们日常生活中不可或缺的“伴侣”。新冠肺炎疫情防控期间,移动视频的常态化应用成为人们的一种生活和工作方式,形成了所谓的视频化生活。

视频作为一种媒介方式已经不仅仅是人们日常交往的中介工具或是从属于人际交往链条中的被使用角色,而是以媒介化(mediatization)姿态主动嵌入并重塑社会中人的关系与文化生活,亦或是扮演构建社会新生活的角色。从研究视角来讲,这是视频化生活从中介化到媒介化的传播范式转变。

本研究旨在沿着媒介化研究的视野,剖析移动视频化生活的意义与风险认知,为透视其深刻内涵梳理出一条较为清晰的思路。

一、移动视频化生活的意义

视频技术作为构建媒介环境的主要因素,在更深层面为用户赋权与增权,是对“人”的主体性的再次肯定,其加速了人性与情感的回归。简言之,视频化生活对于人际交往、社会关系与(跨)文化传播具有诸多积极意义。

(一)场景套嵌構建新型交往模式

移动视频弥合了人际交往的物理区隔,使其不再以物理地点作为空间基础,“地点和媒介同为人们构筑了交往模式和社会信息传播模式”。①中国人民大学新闻与传播学教授彭兰认为:“移动传播的本质是基于场景的服务,即对场景的感知及信息(服务)的适配。场景成为继内容、形式、社交之后媒体的另一种核心要素。”②场景应用于移动视频,是视频生产者对现实环境的二次加工,然后再“流入”用户自身的现实环境中,从而产生场景套嵌。可以这样理解,视频组织了多个空间的叠加,并为人际交往注入新的含意,突出了现实环境与虚拟空间的整合,完成了标准化与个性化之间的调试。在其中,用户的沉浸感更强、黏性更高、体验感更佳,并由此引导用户心理认知与行为实践。

以视频通话为例,智能手机的视频通话功能成为人们日常交往媒介化的重要体现,视频通话串联了远距离的人际交往,又以实时画面呈现回归了形式上的面对面交流,通话双方有时会对所处现实环境进行选择、设计、加工,通过转换摄像头进行场景呈现,如旅游的人会向朋友呈现景点的场景,在外打工的年轻人会向父母呈现安定舒适的生活和工作场景,通话双方彼此在对方的场景呈现中相互感染,沉浸在近乎于现实的物理空间之中,让面对面交流的形式与实质分离,甚至是形式混淆了实质,生发出视频问候、视频拜年、视频祝福等媒介化行为,形塑了一种新的人际交往模式。

(二)移动视频技术赋能社会关系构建

视频化生活影响了人际交往模式的定式,进而赋能社会关系的建构。传统的社会关系主要依据特定的物理空间和彼此的熟悉程度而划定边界,例如家庭成员组建了家庭关系、一定学生数量组建了班级关系等。而在视频化技术普及的今天,这些传统的人的社会关系正在被丰富并产生变化,每个用户都可以作为视频使用与发布的节点而存在。也就是说,视频“建构了一个社会个体表现、传播、行动和由此获得承认的舞台”③。依靠这个舞台,社会事务参与的边界获得延展,参与互动个体的身份得到重新确定,参与规则依据媒介逻辑来划定。简言之,通过视频,有共同兴趣爱好和利益需求的(熟悉或陌生的)用户彼此连接在一起,在媒介逻辑的形塑下形成一种虚拟社群,使社会关系能够从物理性空间中抽离,“塑造了新的社会关系——媒介化人际关系”。④

随着用户生产视频门槛的降低,带来的是私人空间向公共领域开放,“围观”成为连接和共享生活方式的一种手段。网络平台的视频种类繁多,事件议论、景点打卡、美食分享、音乐推荐等,既使得视频生产者在公众视野中找到存在感,同时也以呈现出独特的爱好与才艺进而网罗了一批关注者。例如:在快手平台上有一位名为“农村王大爷”的用户,通过制作乡村传统美食展现山东农村平淡质朴的生活,其发布的每个短视频都以自家宅院或厨房为场景,以朴实的拍摄手法和毫无修饰的美食制作赢得了粉丝的追随,通过美食制作视频连接了具有共同爱好或向往恬静生活的用户。正如彭兰所说:“在视频平台上流动的无数的视频,成为社会的‘毛细血管’,它们让社会的‘末端’彼此相连,并构成了自己的‘微循环’。”⑤

(三)平台连接推动(跨)文化传播

移动视频作为当前人们日常生活与工作媒介化的重要实践,不仅满足了用户对视频所传播的信息需求,还刺激用户以更高的创作手法体现出审美的需求。从某种层面讲,它提升了该文化的关注度,也推动了其在(跨)文化传播中的认知度,例如李子柒短视频在社交媒体YouTube(油管)上的传播增进了国外用户对中国传统文化的认知,李子柒短视频以田园叙事连接讲好中国故事这一宏大叙事,以社会个体的原创艺术助力文化自信建设。

二、移动视频化生活的风险认知

视频化生活使得媒介场景与现实生活高度融合,二者的边界日益模糊,在赋能人们日常生活与工作的同时,也要警惕其滑向工具理性的一端。在阐述视频化生活时不应忽略对其存在的风险的认知,这样才能更加理性地让视频为用户和社会发展所用。

(一)视频沉溺滑向去阅读化

移动视频较图文信息不仅在声画效果上占据优势,同时还可能消解原本严肃的公共话语,导致去阅读化,从而趋向“娱乐至死”。如果人们都不再思索事件的原因、过程与结果,只是在声光效果构建的“伪语境”中获得“只顾当下一时乐,莫问来处与前路”的即时满足感,人们的思想将陷于肤浅。

移动互联时代,网络平台上生产与传播的海量视频成为链接用户记忆和满足所需的主要载体。人们对于社会事件的认知依靠视频进行碎片化的拼接与感知,而非对严肃的公共话语进行深入思考和理解。例如在短视频平台上流行对时事进行评价,视频生产者从自身角度看待事件,可能是一时感悟,也可能是毫无根据的主观臆想,甚至是为自身获利或博取眼球而传播谣言、制造恐慌。而大众有时并不会对其观点做深入思考,而是被其制作的声画效果所吸引,产生盲目跟风现象。从这个角度上说,视频化生活提升了用户感知与体验,但是却以牺牲大脑的逻辑性为代价,信息由此失去了連续性,真相常常被淹没在了声光炫彩之中。

(二)视频社交导致对空言说

视频社交虽然突出了实时性,但只是恢复了形式上的面对面交流。面对面交流实质上是注意力交流,交流方可根据表情和肢体语言判断交流的程度与进展。视频化导致的媒介化人际关系只是一种“类社交互动”(Para-social Interaction),用户在视频平台上以“陌生的熟悉人”的角色用弹幕或留言进行积极互动,但实际上却没有什么收获,于是整个传播过程陷入对空言说的尴尬局面,从而导致群体性孤独。

以视频会议为例。视频会议融合了家庭或工作场景,尤其是在新冠肺炎疫情防控期间,人们足不出户便可办公和教学,于是处于“前台”的工作场景侵入处于“后台”的生活空间,使得社会角色的边界被打破。有些用户为了避免“后台”开放导致角色穿帮,便使用关闭摄像头的方式保持会议在线。根据笔者以视频会议形式进行网络授课的经验,不愿主动打开摄像头进行自我呈现的学生占据大多数,原因之一在于其以衣冠不整等居家状态进入教学状态时感到不适,也就是说,“虽然讲者的信息可以以多种方式( 包括视频、PPT、文字等) 到达听者端,但是,听者对讲者的反馈系统却可能出现很多的问题”。⑥这就出现了本该进行互动的视频课程变成了单向传播,阻碍视频社交功能的发挥,对空言说的无奈由此产生。

(三)视频逐利助长习惯性消费过度

视频化生活提升了用户对超出个体直接经验范围的认知与体验,同时也因其逐利性加固了消费文化对用户的影响。视频产生了大量虚拟景观,但这些景观符号只是在滤镜下组成的生活碎片,并没有反映真实的生活,用户只是在符号表象中去追逐被媒介化后的生活质量与品位,以超前消费或无意义消费的行为为视频生产平台或商品供应商进行资本积累。

直播带货是视频生产平台、商品供应商与网红主播共同打造的网络虚拟卖场,主播通过激情式营销语言、体验式营销方式、快乐式营销情绪,生成一种类似于“乐队花车”的狂欢场景,激活社群的互动性,以此带动消费行为产生。用户由于身体缺席,所以让渡一定的体验权利给主播。此时,主播会以朋友陪伴的方式消除与用户的物理性区隔,打造一种现场感——一种面对面交流的假象,形成用户对主播的高度粘连,使消费文化不再仅是用户对商品的拥有,“而是沟通和交换的系统,是被持续发送、接收并重新创造的符号编码,是一种语言”。⑦

三、结语

移动视频化生活,让人们的日常生活与工作进入“看屏”“划屏”模式,使得媒介场景与现实生活的边界日益模糊,甚至日常生活、社会关系与文化领域都依据视频化逻辑来构建。社会个体行为实践、传统的社会关系、文化认同与传播方式发生变化。同时,这种结果也在一定程度上带来严肃公共话语被消解、视频社交对空言说等情况,并且出现文化消费被主播代理的现象。换言之,视频化生活在给人们社会生活带来诸多便利的同时,也的确带来一些风险隐患,需要社会各方面重视,认真研究其解决办法,趋利除弊,使其健康发展。如何使人与媒介技术和谐共生、这是视频化生活需要研究讨论的重要课题。

注释

①〔美〕约书亚·梅洛维茨:《消失的地域:电子媒介对社会行为的影响》,肖志军译,清华大学出版社,2002年版,第34页。

②彭兰:《场景: 移动时代媒体的新要素》,《新闻记者》,2015年第3期。

③〔丹麦〕施蒂格·夏瓦:《文化与社会的媒介化》,刘君等译,复旦大学出版社,2020年版,第152页。

④李岩、林丽:《人际传播的媒介化研究——基于一个新类型框架的探索》,《编辑之友》,2019年第4期。

⑤彭兰:《新媒体用户研究:节点化、媒介化、赛博化的人》,中国人民大学出版社,2020年版,第289页。

⑥彭兰:《视频会议应用与工作的“媒介化”》,《山西大学学报(哲学社会科学版)》,2021年第1期。

⑦ 〔法〕让·鲍德里亚:《消费社会》,刘成富、全志钢译,南京大学出版社,2014年版,第177页。

(作者单位:北京体育大学新闻与传播学院)