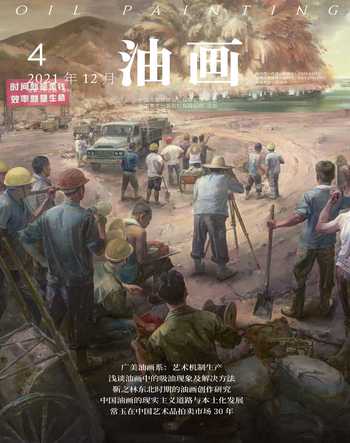

民族之风:颜文樑的建设题材油画创作

2021-02-03谢欣路

摘要:新中国成立后,颜文樑创作了一批社会主义建设题材的油画作品,通过自己的画笔讴歌新中国的现代化建设。本文从新中国的建设成就和美术创作情况出发,将颜文樑所创作的社会主义建设题材作品进行归纳梳理,对代表性作品的背景、创作过程和艺术风格作简要分析。力图将作品还原到具体的历史情境中,探究颜文樑晚年的绘画题材与风格嬗变的客观原因与内在因素,并从题材、色彩、画外题诗三方面分析颜文樑对“油画民族化”的实践探索和艺术追求,揭示描绘社会主义建设题材的意义所在。

关键词:新中国 社会主义建设题材 颜文樑

一、社会主义建设题材油画的时代呈现

1949年,中华人民共和国成立之初,国家工作重心转向了大规模的生产建设。1951年1月29日,全国公路的通车里程达10万余公里。1952年7月1日,成渝铁路全线通车。1953年1月,全国范围内已成立六个现代化纺织厂。1953年7月15日,第一汽车制造厂正式开工兴建。1954年5月,我国第一座大型山谷水库——北京永定河官厅水库竣工。这一切的建设成就,反映出国家实力的增强和人民生活水平的提高。这些建设成就以及建设过程也成为了反映新生活课题的重要表现对象。20世纪50年代后出现的社会主义建设题材丰富了中国油画的内容,展现了全新的社会主义建设面貌。

在党的统一思想的指导下,新中国成立后的17年间出现了很多反映社会主义建设成就的优秀油画作品。这一时期,美术家们都投身于时代建设的热潮中,从不同建设门类和观察角度表现祖国建设的新面貌。记录了中国社会主义建设时期的发展轨迹和种种辉煌成就的油画家们,基本上秉持社会主义写实风格,主张“与曾被反动统治者隔绝了好多年的解放区的美术工作同志们在一块,在毛泽东的旗积下进行建设新中国的伟大使命中,在油画上贡献我们最大的力量”[1]。吴作人1956年创作的《三门峡》《黄河三门峡大坝》《三门峡工地》三幅水利题材油画作品,反映了黄河三门峡建设前后的变化,被誉为经典的“黄河三部曲”。此外,关于建设主题的油画作品还有董希文1954年创作的《春到西藏》《千年土地翻了身》,1950年创作的《新解放区生产自救》,詹建俊的《起家》(1957),王文彬的《夯歌》(1957—1962)等。这些油画作品基本上是对劳动中的工农兵形象的刻画,也是对生产建设环境氛围的写实描绘。

二、颜文樑的社会主义建设题材油画作品

大批的油画家顺应时代变革,他们乐观积极地迎接新生活、新思想、新挑战,颜文樑也不例外。新中国成立后,颜文樑的作品以表现新中国现代化建设的场面为主。1951年,颜文樑开始参加上海美术家协会的每周学会。在这段时间,他大量阅读了马克思主义著作,树立了全心全意为人民服务的态度、观念,这在极大程度上影响了他往后的艺术创作。据笔者收集的资料,颜文樑的建设题材油画包括《护卫舰2号》(1950)、《国庆十周年夜景》(1959)、《船厂之一》(1959)、《船厂之二》(1959)、《轧钢》(1960)、《人民大道》(1960)、《十三陵水库》(1960)、《深夜之市郊》(1960)等。这些作品都是集中在20世纪60年代左右创作的,彼时是颜文樑晚年的创作高峰期。

颜文樑的社会主义建设题材油画体量不大,因此如今谈论起他的艺术成就也容易忽略掉这部分作品。他晚年的创作基本以风景画为多,但仍然可以透过他的建设类作品感受到他响应时代号召、主动参与到社会建设进程的热情。建设题材不仅是颜文樑作品中出现的新元素,也是吹向美术界的新风气。他的这类作品和同时期其他优秀作品一样,真实而生动地表现了这一时期的历史,因而显现出特别的艺术价值和历史价值。

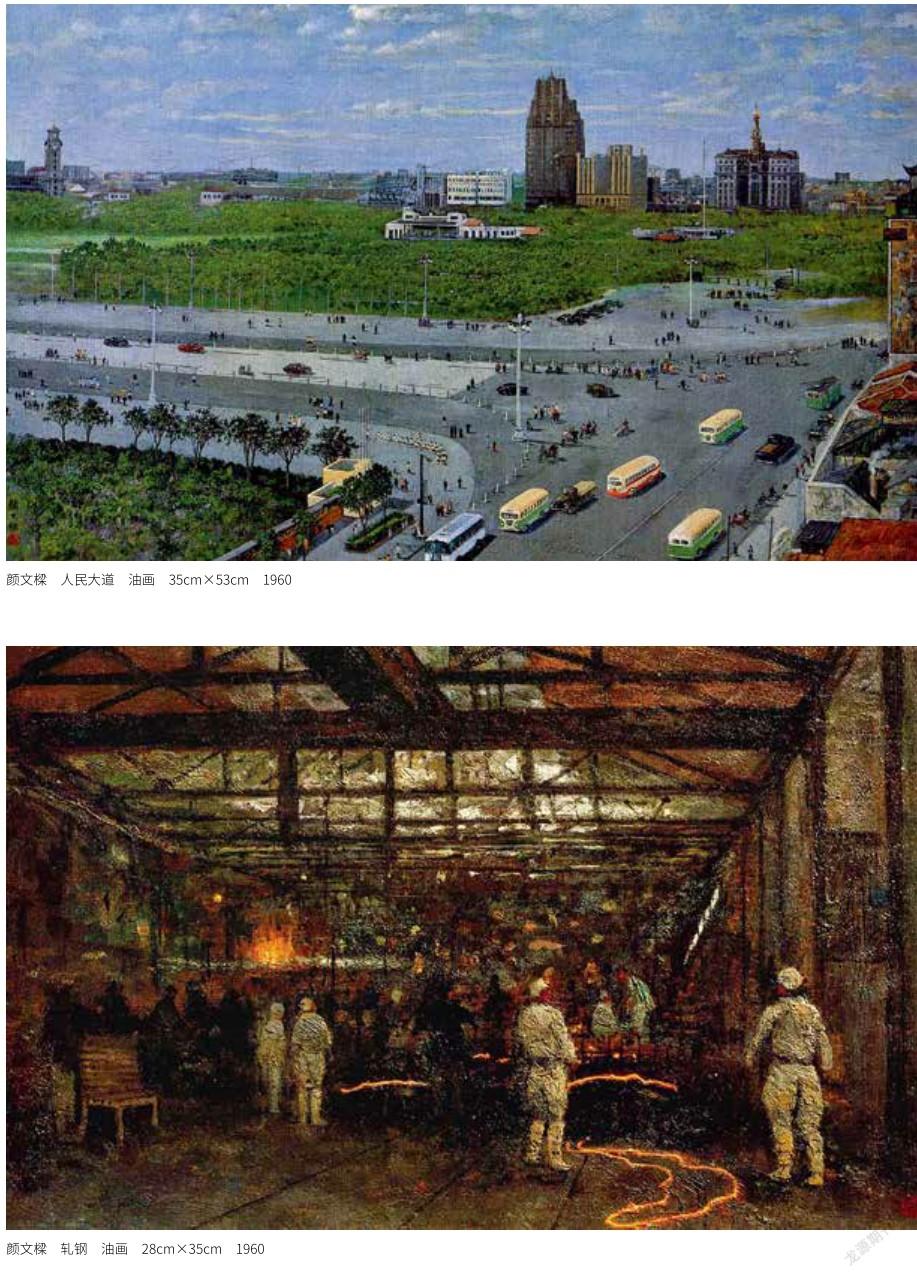

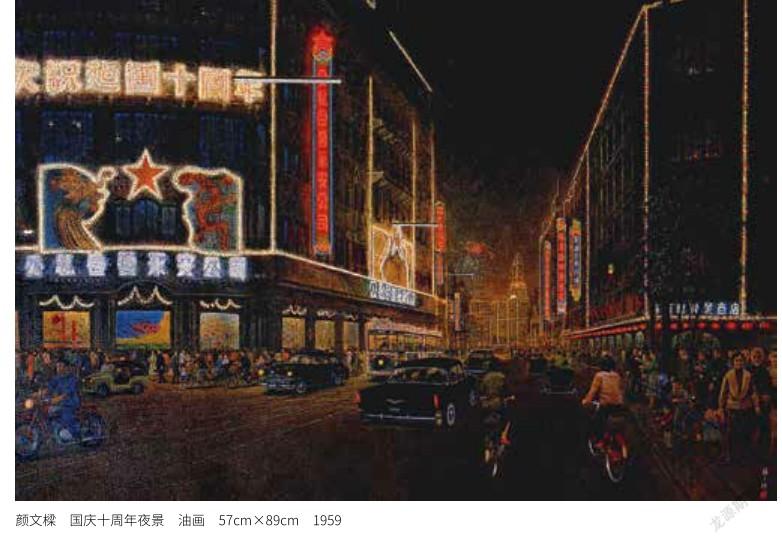

(一)城市建设图景

《国庆十周年夜景》创作于中华人民共和国成立十周年之际。1959年10月1日,举国上下的人们都为共和国成立十周年而欢呼庆祝,盛况空前。夜色下繁华的上海南京路浸染在一片灯火闪烁的海洋中,远近灯光交相辉映,变幻万千。颜文樑穿过街道上熙熙攘攘的人群,望向川流不息的车流与来回行驶的电车,被周围光色绚烂的霓虹灯所吸引。对色彩一向敏感的他一下就抓住了这种强烈的视觉感受,并且相信自己能够将这种复杂的色彩关系体现在画面上。次日白天,颜文樑选取了永安公司附近的一角街景进行取材。为了严谨且真实地刻画出周围的建筑物,他多次到永安公司周边,对建筑的结构和细节进行速写,同时对可能需要的各种小物品做了翔实的记录,如汽车、橱窗、电灯等。由于无法对景写生,颜文樑都是将绘制好的景物素材带回到住所后再进行二次加工和组合。为了准确地还原夜晚灯光的色彩变化,他将客厅的窗子挂上黑布,人为制造出黑夜的环境,在布上留出一个小孔,坐在阳台上,透过小孔去一边观察一边作画。这就是在20世纪60年代《国庆十周年夜景》的创作诞生过程。至次年的五一国际劳动节他最终创作完成了该作品。

《人民大道》同樣是描绘城市建设的繁华图景的佳作。颜文樑作题画诗一首:“居高远望地齐平,围树苍葱蔚绿林。大道思量循正直,人民旗帜色鲜明。”[2]上海人民大道位于人民公园和人民广场之间,是上海市中心的主要干道之一。人民大道初建于1950年6月,路面由煤屑铺设。1954年再次兴建,并于次年1月通车。和老照片进行对比,可以惊喜地发现颜文樑所画的人民大道和历史影像中的人民大道是如此一致。从画中可以看到修建完成后的人民大道:中部23米宽的道路上铺砌的是方块花岗石,两侧是13.5米宽的沥青道路,最外侧边道为煤渣面层,道路两旁是排列有序的铁索栏杆,以及部分华表式灯柱(共24座)。颜文樑笔下的人民大道地域空旷、绿草成茵,鸟瞰式的构图将繁荣的景色尽收于画面。他用细致、工整的笔触和写实的画风生动地体现出新中国成立之初社会经济建设速度之快、成就之大,反映了时代的快速进步与人民焕然一新的生活方式。

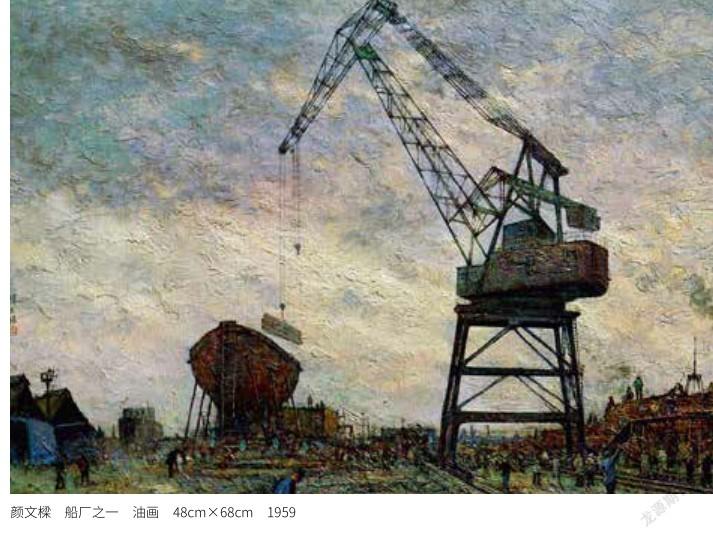

(二)工业建设图景

颜文樑晚年虽然行动不便,但仍不辞劳苦地去往炼钢厂、炼油厂、造船厂等地实地写生,其中最具代表性的是两幅描绘造船厂的杰出作品。作品《船厂之一》中的巨轮正在建设中,《船厂之二》中的巨轮已经下水,可以扬帆启航。同样是描绘船厂的建设,两幅作品却运用了不同的表达方式。两者对比,寓意着新旧社会之变,中国的船舶运输正处在蒸蒸日上的建设进程中。

作品《船厂之一》创作于中国现代化建设的新阶段,是讴歌新时代的佳作。该画采用三角形的经典稳定构图,使视点聚焦在中下部分。呈仰视状的船体和吊架,使观者仿佛身处船厂工地的忙碌场景之中:建造材料被高高堆起在一旁,紧张忙碌的工人中,有搬运材料的,有打造船体的,有在一旁歇息的,也有相互交流的,一切工作都在有条不紊地进行。整个船厂的生产状况都在画家笔下交代得井然有序,画面细节考究且丰富真实。

作品《船厂之二》的中心有一艘巨轮,它体形庞大、雄伟壮观。铁栏、钢架、吊架相互交织着,线条的长短不一、粗细变化组成了画面的形式和节奏。信号塔和烟囱增添了些许生动的气息。主体船只身上的红色夕阳夕照下,强烈的红光将船只渲染成的鲜红色。原因如下:一是从色彩的明暗关系来看,物体只有在受到强光照射下才会呈现出强烈的明暗对比,船只上半部分的鲜红色就与底部浓郁厚重的阴影颜色产生了强烈对比,画面左侧高塔受光面的红亮和阴影的暗色也属于同样的塑造手法。二是天空中掺杂着橘红色彩,水面也泛起了微弱的橙光,船体则是透亮通透的鲜红色,画面整体笼罩在炽热的红光下,可见轮船之红并非本体之红。颜文樑用高超的技法赋予了描绘对象夺目的色彩,气派非凡,使人不禁感受到新中国正昂首阔步、豪迈激昂地迈向世界强国的队列之中。

(三)劳动氛围图景

颜文樑与同时期画家所不同的是,他并没有局限于主流的图解工人劳动形象的简单形式,而是努力去营造劳动氛围,在表现社会主义建设题材的创作方法上独辟蹊径。1960年,颜文樑创作的《轧钢》在上海美术馆展出,1963年又在全国美术展览会展出。画面描绘了钢厂中火光朝天的冶炼过程,表现了新中国工业现代化的建设进程。熊熊燃烧的炉火、滚动闪烁的钢水、朱红色的钢架、橙色的火光、忙碌的人群,这些元素皆是画家对劳动氛围的深入刻画。庞杂的车间里烟雾氤氲、人影绰约,嘈杂而骚动,人物之多也表明了生产建设队伍的壮大。

作品《深夜之市郊》曾入选1963年的全国美术作品展览会。在《深夜之市郊》的创作手记中记录了该画的创作过程。1954年冬季,颜文樑去杨树浦给学生授课,在返回住处的途中他看到深夜仍在辛勤劳动的工人们。灯火通明的工厂浓烟滚滚,令人感触万千。次日他重返该地写生,后凭借印象完成其余部分,共耗时七日,同时作画题诗一首:“讲课归来午夜前,人稀月冷下霜天。间间工人忙夜工,处处烟囱吐轻烟。四面厂房建林立,三艘渔舟泊溪边。驰骋深夜之市街,路灯站岗伴不眠”。[3]与其他建设类作品相比,该画侧面表现了如火如荼的社会生产建设的场景。比起直接描绘建设场景,《深夜之市郊》巧妙的处理方法更加耐人寻味,富有独特的艺术趣味。运用类似处理手法的作品还有《工人新村》,画中错落有致的树林后隐现着工人新村中的红色屋顶。画家描绘了一幅美丽动人的景色,远比声嘶力竭般的歌功颂德更加饱含温情,打动人心。

从上述作品可以看出,颜文樑以他一贯唯美、抒情的风景画笔触来处理生冷坚硬的船厂、水库、钢铁厂,融入了自己深厚的感情。可以说,他的思想与艺术于新中国成立后进入一个新阶段,这时期的油画作品大多呈现出细致、严谨、平稳的艺术风格。尽管面画十分强调细节,但因为画家对画面整体感觉有很好的把握,所以并不会让人觉得琐碎。这样真实有趣的作品,深深受到群众的喜爱。同时,外光写生色彩的运用和对景直接写生的创作方法,使作品的形式语言显得独特而出彩。此外,他的作品不失现实主义情怀,紧随时代,既是时代的产物,也符合时代的需要。综观中国近现代美术史,颜文樑先生的绘画风格更具中国气派和民族特质,显得格外珍贵。

三、颜文樑油画的民族化追求

社会主义建设主题的兴起,与当时美术界提倡写生的大环境也有着直接的关联。写生创作需要画家立足自身,细心观察周围环境,热爱真实的生活。前文也提到颜文樑所画的每一幅作品都有所依据,是他亲赴实地取材后创作的。颜文樑在画《上海炼油厂》《船厂之一》等作品时已83岁高龄,但他依然坚持到现场写生,绘制草稿,标注厂房、窗户、灯光的具体位置。除此之外,他还要拍照片,以比对白天和晚上的不同。通过写生看到现实中的变化,触发思想上的变化。思想变了,语言就不能不变,选择的表现对象也随之改变。颜文樑的创作过程也符合这种顺序关系。中国画界提出要改造中国画,油画界提出要油画民族化,其实这都与当时的写生之风有很大关系。只有立足于自身的现实状况,才能创作出属于这个时代的艺术作品。

颜文樑对油画民族化的追求不仅体现在从风景到社会建设题材的改变,在艺术表现形式上同样有明显的变化。晚年的作品虽然画风细致工整,但整體色调上鲜亮明朗,画面富有积极乐观的气息和对美好生活的期许。董希文的《开国大典》和《春到西藏》同样有着相似的艺术表现形式,一幅颜色透亮富有装饰感,一幅颜色平静和谐,两者的色彩都呈现出明亮欢快的效果,更加符合大众的审美习惯。开朗明快的色调也成为新中国美术发展初期的共同倾向。

此外,颜文樑还作出了独特的尝试,即画外的题诗。他为中后期的作品,如《人民大道》《深夜之市郊》等,都题上了自作的诗词,并将诗词镶嵌在油画作品的外框上,成为艺术作品的一部分。这便是他对中国传统美术中“诗中有画,画中有诗”的独特诠释,与他画面中蕴含的东方美学意蕴相互补充,相辅而成。

中国油画的民族化途径应该是加强主题内容,对其进行突出表现,油画的民族化也必须深化和充实某种造型艺术的特点。对社会主义建设题材的描绘、艺术表现上运用明亮欢快的色彩、独特的画外题诗这三方面具体体现了颜文樑对中国“油画民族化”的价值认同、实践探索和艺术追求。

结语

颜文樑生在民国时期,成长在新中国,他相信共产主义,热爱无产阶级文艺,真心实意拥护中国共产党,拥护国家。他满怀热情地加入社会主义建设创作的队伍中,创作出一系列社会主义建设题材的作品。正如他所说,“我认为中国油画是大有前途,大有希望的,只要沿着革命的现实主义创作道路,真实地反映人民群众的生活和喜闻乐见的事情,一定会受到广大群众的欢迎。我希望青年一代努力油画创作实践,一定会青出于蓝而胜于蓝,成为一代比一代好的接班人。事实也已经看到,很多年轻的油画作者超过了老一辈。艺术之有灿烂的前途和社会主义四化建设的前途是一致的”[4]。

21世纪,以建设为题材的中国油画依然有着鲜活的生命力,并与新时代的步伐并进前行。“复兴”号高铁、港珠澳大桥、5G信息技术等瞩目成就为艺术家创作提供了新元素和新图像。这要求艺术家们突破传统表现社会建设题材油画的固定图式表达,结合新的艺术形式和艺术审美,丰富当下艺术创作的内容和时代内涵。这类带有鲜明民族特色和时代精神的油画描绘了当下中国人的现实生活,出现在全国各大美术馆和美术展览中,有力地塑造了国家形象,讲好了中国故事,这便是社会主义建设题材的当代价值之所在。

谢欣路,浙江理工大学艺术与设计学院。本文为教育部人文社科规划基金项目“中国共产党红色美术发展史”研究成果,编号:20YJAZH052。

注释:

[1]赵力,余丁.中国油画文献(1542—2000)[M].长沙:湖南美术出版社,2001:855.

[2]沈兆容,曹维劲.现代美术家画论·作品·生平:颜文樑[M].上海:学林出版社,1982:231.

[3]同注[2],226页。

[4]颜文樑.回顾我的艺术生涯[M]//尚辉.颜文樑研究.南京:江苏美术出版社,1993:219.