腹股沟疝治疗中传统手术与微创手术的差异对比

2021-01-30赵怀鑫

赵怀鑫

(邳州东大医院,江苏 邳州 221300)

腹股沟区是前外下腹壁的一个三角形区域,腹腔内脏器通过腹股沟区的缺损向体表突出所形成的包块被称为腹股沟疝(inguinal hernia)。根据疝环与腹壁下动脉的关系,腹股沟疝分为腹股沟斜疝和腹股沟直疝两种,腹股沟斜疝从位于腹壁下动脉外侧的腹股沟管深环突出,向内、向下、向前斜行经过腹股沟管,再穿出腹股沟管浅环(皮下环),并可进入阴囊;腹股沟直疝疝囊经腹壁下动脉内侧的直疝三角区直接由后向前突出,不经内环,也不进入阴囊,仅占腹股沟疝的5%[1-2]。腹股沟疝是临床常见及多发的普外科疾病,有着较高发病率,其腹壁强度降低、腹内压力增高是导致腹股沟疝发生的主要原因[3]。由于腹膜鞘状突没有闭合所引起,其自愈率较低,手术是治疗此病的主要方法。随着微创技术的发展,腹腔镜在腹股沟疝治疗中得到广泛应用[4]。本文现将腹股沟疝治疗中传统手术与微创手术的差异进行对比,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 研究对象为60例来源于本院自2017年5月至2020年5月就诊的腹股沟疝患者。纳入标准:①所有患者均符合腹股沟疝的诊断标准,患者相关的临床症状和体征完整;②临床出现腹内压力增高、腹壁强度降低;③患者及其家属均知情同意并签署知情同意书,自愿参与此次研究。排除标准:①心、肝、肺功能严重受损者;②生命体征不稳定者;③精神病者及意识障碍性疾病,无法有效配合研究者。④不愿配合治疗者,拒绝参加此次研究及不依从者;⑤凝血功能障碍者及免疫系统功能不全者。根据治疗方法分为对照组(n=30)与研究组(n=30),其中对照组男性26例,女性4例;年龄在26~78岁,平均年龄(40.78±4.34)岁;病变部位:20例右侧,8例左侧,2例双侧;2例嵌顿,28例无嵌顿。研究组男性26例,女性4例;年龄在25~72岁,平均年龄(41.45±4.64)岁;病变部位:18例右侧,10例左侧,2例双侧;2例嵌顿,28例无嵌顿。两组患者的基本资料具有可比性(P>0.05)。

1.2 研究方法

对照组:采用传统手术治疗的方法。行腰硬联合麻醉或插管全身麻醉,常规消毒手术部位,于患侧腹股沟处平行腹股沟韧带上方两横指行7 cm长的手术切口,先后切开皮肤、皮下组织,打开腹外斜肌腱膜,找到并打开疝囊,剥离疝囊至高位并予以高位结扎,切除多余疝囊,在精索后放置合适疝补片并固定牢靠重建外环,常规缝合关闭手术切口。

研究组:给予微创手术治疗。行全身麻醉,取患者头低足高位,向健侧倾斜15°~20°。于患者肚脐褶皱处行0.8 cm的切口,插入Veerss针,建立二氧化碳人工气腹,使气腹压力维持在8~10 mm Hg。于肚脐切口处刺入1.0 cm保护性桥卡并置入腹腔镜,检查腹腔内有无出血、肠管无损伤,顺利找到内环口,接着于脐左右侧腹直肌外侧缘各切一0.5 cm小切口,各置入5 mm的Trocar,置入操作钳,沿内环上约2 cm处同侧髂前上棘方向剪开腹膜,充分游离腹膜前间隙,腹壁深血管、耻骨联合、耻骨梳韧带及腹直肌显露,髂耻束显露,将耻骨梳韧带继续分离至其与股静脉的交界处,充分游离腹膜前间隙后置入10 cm×15 cm疝补片予以铺平并用康派胶固定,检查术野无活动性出血,最后用倒刺线关闭腹膜。若术中发现合并对侧腹股沟疝,将其一并手术,避免二次手术。最后将气腹关闭,并将腹壁手术切口给予缝合。

1.3 观察标准 观察患者手术时间、术中出血量、住院时间,并对比两组术后并发症(切口下出血、切口下线结反应、腹胀、继发鞘膜积液、感染)的发生率,进行详细记录。

1.4 统计学分析 采用SPSS 20.0,术后并发症发生率采用[n(%)]表示,用χ2检验。临床手术指标采用()表示,行t检验。P<0.05表明组间或组内显著差异。

2 结果

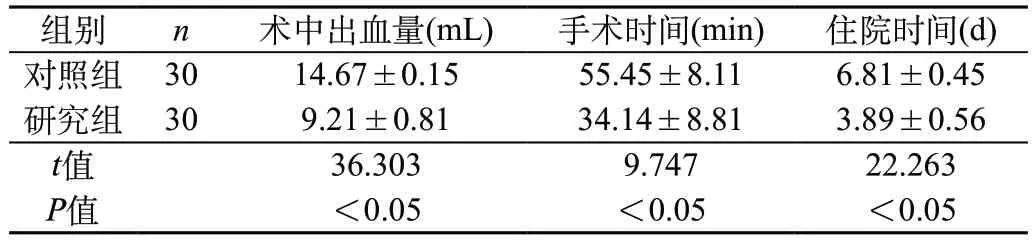

2.1 两组临床手术指标比较 研究组术中出血量、手术时间、住院时间均显著低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床手术指标比较()

表1 两组临床手术指标比较()

2.2 两组术后并发症比较 对照组:0例切口感染,3例切口下出血,3例继发鞘膜积液,2例腹胀,术后并发症发生率26.67%。研究组:0例切口感染,0例切口下出血,2例继发鞘膜积液,1例腹胀,术后并发症发生率10.00%。研究组患者的术后并发症发生率与对照组相比,有统计学意义(P<0.05)。

3 讨 论

腹股沟区上界为髂前上棘至腹直肌外侧缘的一条水平线,下界为腹股沟韧带,内界是腹直肌外侧缘,因此,组成前外下腹壁一个三角形区域。而腹股沟疝即为发生在该区域的腹外疝。腹股沟疝主要包括两种类型:直疝和斜疝。疝囊经过腹壁下动脉外侧的腹股沟管深环(内环)被突出,且向前、向下以及向内斜行后经过腹股沟管,再从腹股沟管浅环(皮下环)中穿出,同时也能够进入阴囊,这个过程被称为腹股沟斜疝。而疝囊经腹壁下动脉内侧的直疝三角区直接由后向前突出则被称为腹股沟直疝,腹股沟直疝的过程不经过内环、也不进入阴囊。

腹股沟疝是一种当前普外科常见及多发疾病,由于发育不良、遗传因素、不良生活习惯等均会导致腹股沟疝。腹股沟疝发病早期一般没有明显的临床症状;该病只在腹股沟区形成一个椭圆形或梨形的包块,患者有明显的坠胀感觉,这种包块在发病之后会反复不断出现。成人可能因重体力劳动、长时间站立以及长时间行走时,而儿童则是在玩耍等活动后,在腹内压增高时出现这种包块。当患者平躺休息时,由于腹内压降低,此时包块消失。患者具有较长的病程时,包块可能会坠入患者的同侧阴囊内。嵌顿性腹股沟疝属于临床急腹症,若不及时解除嵌顿,容易造成肠穿孔、肠绞窄、肠梗阻等并发症[5]。手术修补是目前治疗腹股沟疝最有效的方法,但当患者有排尿困难、慢性咳嗽、便秘、妊娠、腹水等腹内压增高的情况出现,或患者患有糖尿病时,手术前要先进行预处理,否则术后腹股沟疝容易复发。传统手术有着较长切口,且手术耗费时间长,腹股沟管正常解剖部位被破坏,创伤性较大,从而导致术后病情有较高的复发率,且预后较差[6-7]。

目前,微创手术技术的不断发展,腹腔镜手术在腹股沟疝治疗中得到应用[8]。腹股沟疝患者采用腹腔镜手术治疗,可在腹腔镜内进行环疝囊高位结扎及腹膜前修补,并不损坏腹股沟管的结构及精索结构,避免局部组织粘连,减少神经及精索动静脉的损伤[9-10]。同时,腹腔镜有着较开阔的手术视野,手术切口小,创伤轻,手术时间短,术中出血量少,术后疼痛等并发症的发生率也明显降低。分析此次研究结果可知:研究组手术时间、术中出血量、住院时间及术后并发症明显低于对照组,与相关文献报道相一致。采用腹腔镜手术治疗腹股沟疝时,术前应详细评估每一位患者的情况,选择合适的手术方式。建立气腹时应缓慢增加二氧化碳气体流量,以免速度过快给患者带来不适感。

综上所述,腹股沟疝患者采用微创手术治疗,可缩短手术时间、住院时间,降低术后并发症等的发生,具有临床推广应用的价值。