基于聚类分析的马克思科学技术创新思想研究述评——对CNKI 1979—2018年间公开发表文献的数据和文本分析

2021-01-29陈亚平

陈亚平,田 辉

基于聚类分析的马克思科学技术创新思想研究述评——对CNKI 1979—2018年间公开发表文献的数据和文本分析

陈亚平,田 辉

(中国财政科学研究院,北京 100036)

基于CNKI 1979—2018年间公开发表文献的量化和聚类分析,得出包括马克思主义与现代科学技术革命的关系、马克思对科学技术创新的批判、中国领导人对马克思科学技术创新思想的发展、科学技术与生产力的关系、马克思科学与技术创新思想对中国的启示等在内的关于“马克思科学与技术创新思想”的五大研究主题,并分别对其展开综述,最后基于综述提出了未来相关的研究展望。

马克思科学技术创新思想文献文本;聚类分析;研究述评

引言

马克思科学技术创新思想作为世界科技创新理论体系中的重要组成部分和依据,其观点散见于马克思的不同著作当中。虽然这些著作中并未直接使用“科技创新”这样的词语,但是每一部都包含了关于科技创新的经典论断,包括科技创新驱动生产力发展、科学技术异化思想以及科学技术推动科技革命等,到如今仍是指导世界各经济体发展的重要理论依据,国内外学者对马克思科学技术创新思想的研究热度也是只增不减。改革开放以来,我国学者关于马克思科学技术创新思想展开了持续的研究,并形成了丰富的成果,但是目前尚未对这些研究成果和观点进行系统梳理。本文主要围绕当前关于马克思科学与技术创新思想的研究文献基本现状、关于马克思科学与技术创新思想的研究主题和主要内容、以及中国在建设科技强国的背景下对未来关于马克思科学与技术创新思想的研究方向进行展望等三个问题,首先对1979—2018年关于“马克思科学与技术创新思想”的文献进行量化分析并对其基本现状进行描述;然后采用citespace可视化软件对相关文献进行聚类分析,探索出关于“马克思科学与技术创新思想”的5大研究主题,并分别对其进行综述;最后对未来关于“马克思科学与技术创新思想”的研究提出展望,以期为相关研究者提供参考。

一、数据收集与基本特征描述

首先使用“马克思科技创新”“马克思科学与技术创新”“马克思科学与技术思想”等关键词在知网中进行文献搜索,不包括来源为报纸、互联网等的文献。文献搜索期间为1979—2018年,主要考虑改革开放以来的文献,检索方式为精确匹配,共搜集到489条结果。文献搜索完成后,以Endnote和Refworks格式导出。

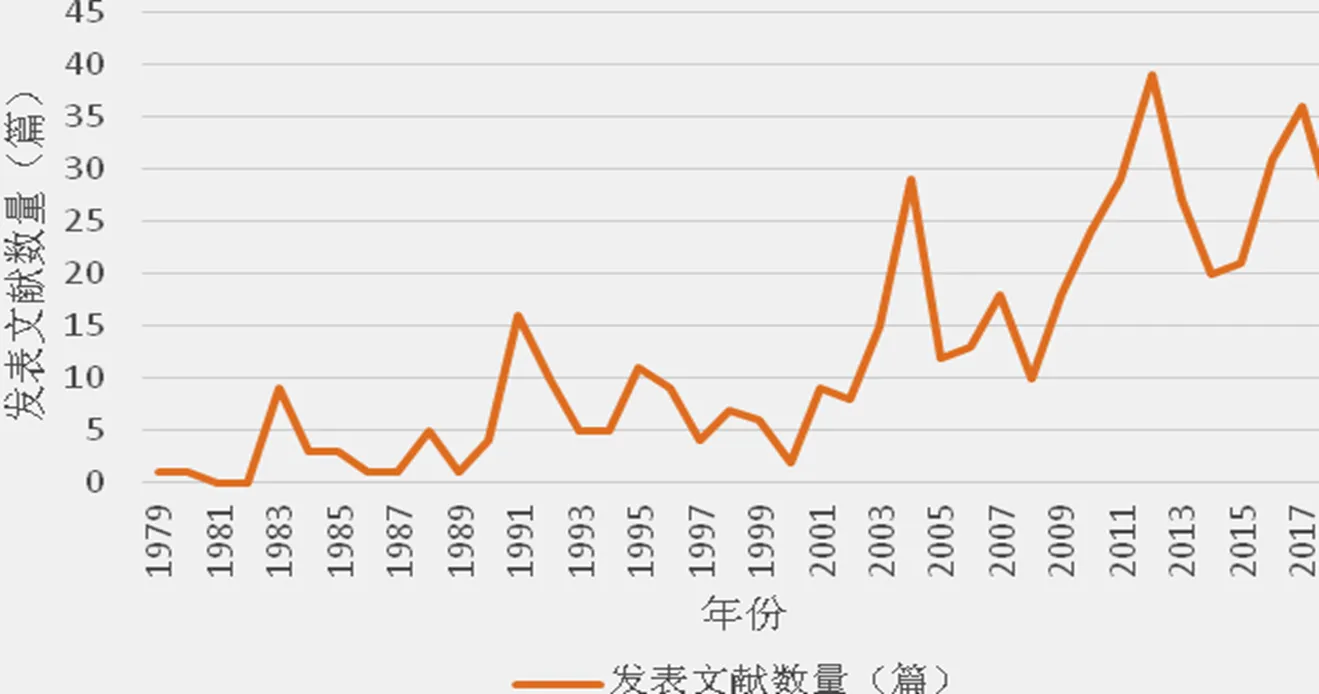

(一)按时间分组:总体发表文献数量逐步增加

按发表年度分组,每一年度所发表的与“马克思科学与技术创新思想”相关的论文篇数如图1所示。可以发现,总体上关于“马克思科学与技术创新思想”的文献数量是逐步上升的,且分别在1983年、1991年、2004年、2012年和2017年达到了峰值。其中,2012年达到了39篇。2009—2018年间发表的相关文献数量达到了271篇,比前30年发表总数还要多出53篇。说明近年来学术界对于马克思科技创新思想的关注度正在日益提高。

图1 1979—2018年间关于“马克思科学与技术创新思想”的文献数量变化趋势

(二)按文献来源分组:文献分布相对集中

据统计,489篇期刊论文发表在期刊上的最多,达到了317篇,其中有125篇发表在核心期刊上,86篇发表在中文社会科学引文索引(CSSCI);硕博论文共132篇;中国会议27篇;辑刊13篇。文献分布相对集中(见图2),排名第一的《自然辩证法研究》发文量为22篇,其次是《第十届博士生教学研讨会》《辽东学院学报(社会科学版)》《科学技术与辩证法》和华东师范大学硕博论文分别发表相关文献15篇、8篇、6篇和6篇,其他文献来源发表数量均在5篇及以下,其中,有184种文献来源只发表了1篇相关文献,远低于《自然辩证法研究》的发文量。

图2 1979—2018年间发表关于“马克思科学与技术创新思想”文献数量Top30的文献来源

(三)按关键词分组:思想体系、生产方式、生产力、科学技术观、现代科学技术革命等关键词出现的次数较多

1979—2018年间关于“马克思科学与技术创新思想”的文献主要关键词出现的频次如图3所示。除了“马克思”“马克思主义”和“科学技术”三个关键词以外,出现频次最多的是思想体系、生产方式、生产力、科学技术观、现代科学技术革命、资本主义、辩证唯物主义和历史唯物主义等。

图3 1979—2018年间关于“马克思科学与技术创新思想”的文献主要关键词出现的频次

二、文献聚类分析与相关文献综述

为了使综述更加科学,本文采用citespace对相关文献进行聚类量化分析。

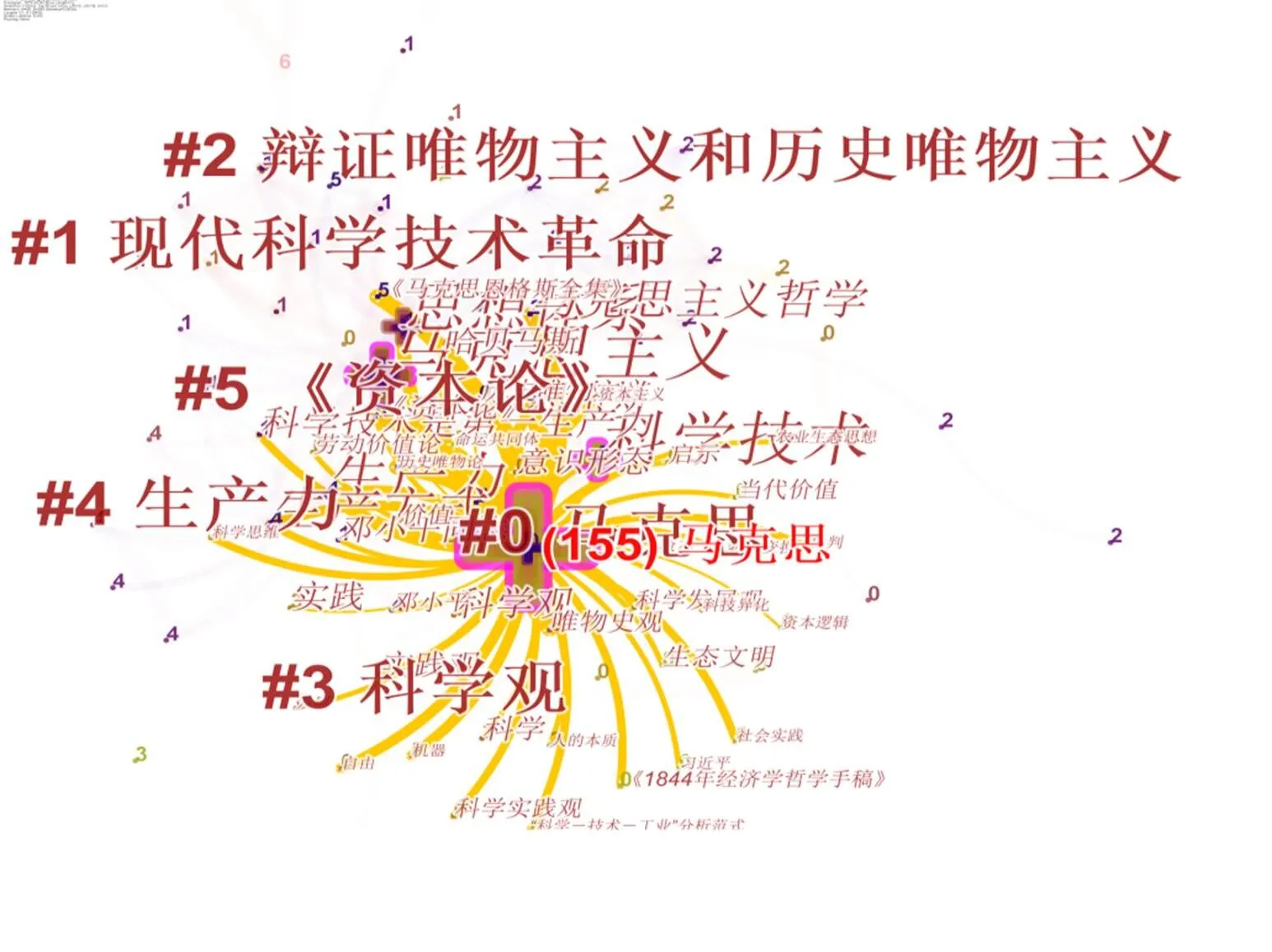

(一)聚类结果

根据聚类后的结果(见图4),可以发现,在聚类知识图谱所示的5个关键词聚类知识图谱中:聚类#0——马克思,这也是本文关注的核心关键词。之后所综述的文献都围绕马克思科学技术创新展开。聚类#1——现代科学技术革命。早在18世纪英国科技革命爆发之后,马克思就对“科学与技术的关系”“科学与生产力以及社会发展的关系”做出了重要论断,这些观点在21世纪的今天依旧保持其活力。在第四轮科技革命爆发之际,如何正确判断“科学与技术的关系”,如何正确运用科学技术推动经济发展,仍然是需要关注的重要命题。我国学者近年来也对此类命题展开了大量研究。聚类#2——辩证唯物主义和历史唯物主义。马克思的辩证唯物主义和历史唯物主义体现在他思想的各个方面,包括对科学技术的态度。他不仅肯定了科学技术对经济发展的重要推动作用,也从批判和科技异化的角度对科学技术的运用提出了他的质疑。这也是科技迅速发展的当下需要密切关注的问题。聚类#3——科学观。马克思主义科学观是近年来我国学者研究的重要议题之一,马克思的科学技术创新思想在任何时期都有它的科学性。聚类#4——生产力。马克思在《1857—1858年经济学手稿》中论证了在生产方式变化的过程中科学技术与生产力的关系变化,最先提出了“科学是生产力”的论断,为全世界各国经济发展提供了理论和实践基础。我国学者也围绕党的主要领导人关于“科学技术是第一生产力”“科技创新是第一驱动力”等主题的论述展开了一系列研究和探讨。聚类#5——《资本论》。《资本论》是马克思科学技术创新思想进入成熟阶段的集中体现,也是后人对其科学技术创新思想进行探究的重要依据。马克思在《资本论》中运用科学技术的理论,深层次揭示了资本主义生产关系的实质,论证了资本家是怎样剥削工人获取剩余价值的,建立了劳动价值论和资本有机构成的学说,解决了资产阶级古典政治经济学无法解决的理论难题,为进一步揭露资本主义的生产剥削关系奠定了科学的理论基础。综合关键词和聚类分析,可以总结出:1979—2018年间关于“马克思科学与技术创新思想”的文献主要研究主题集中在马克思主义与现代科学技术革命的关系、马克思科学技术创新异化思想、中国共产党对马克思科学技术创新思想的发展、科学技术与生产力的关系、马克思科学与技术创新思想对中国的启示等方面,相关的核心文献数量分别达到了20篇、28篇、37篇、30篇和15篇。

图4 以“马克思科学与技术创新思想”为主题的中文核心期刊关键词聚类分析图谱

(二)不同研究主题的相关文献综述

1.马克思主义与现代科学技术革命的关系

目前,国内学者关于“马克思主义与现代科学技术革命的关系”的研究主要集中在:马克思对英国科技革命提出的论断、新一轮科技革命如何运用和发展马克思科学技术创新思想。国内学者对此进行了梳理。首先,关于“马克思对英国科技革命提出的论断”的研究。一方面,马克思认为科技革命首先是劳动工具的变革。大机器的出现,改变了人类生产方式,推动了社会的工业化进程,促进了商业和交通业的快速发展,使世界市场联系更加紧密。另一方面,马克思认为工业革命不仅是生产力的革命,更是生产关系的深刻变革。而且,生产关系的变革是以物质条件为基础的[1]。其次,关于“新一轮科技革命如何运用和发展”的研究。每一次科技的重大变革都会带来社会和经济的颠覆性发展[2],新一轮科学技术革命,将是人类社会发展史上的又一次重要变革,将进一步推动经济全球化和一体化,为人类社会的进步与发展奠定坚实的物质文化基础,它的许多重大科技成果都将证实并丰富发展马克思辩证唯物主义世界观的基本论断[3]。

2.科学技术与生产力的关系

针对生产力与科学技术间关系的论述,马克思作了深入、系统的分析研究,第一次深刻揭示了科学技术对生产力的巨大影响,并创立了马克思主义科技生产力观,这是人类对于科学技术与生产力内在关系认识的第一次大的飞跃。第二次飞跃,是以邓小平20世纪80年代提出的“科学技术是第一生产力”为标志。我国学者针对科学技术与生产力关系的研究也在该论断提出之后成为一个热点。以“马克思科学技术与生产力”为关键词的50篇期刊文献中,有34篇是20世纪90年代发表的。代表性的核心文献和观点如:郭晓晖等提出科学只有经过技术的科学化之后才可以形成真正的生产力[4]。刘文海从马克思关于社会发展与技术互动的角度出发,提出技术成为新的生产力的基础是成熟的社会生产关系[5]。实践也在不断证明,科学技术的变革既是促进生产力发展和经济增长的第一要素,也是体现先进生产力的重要标志。关于科学技术与生产力关系的演变,梁朝伦提出了科学技术与生产力内在关系的三个历史阶段,第一个阶段是科技生产力的“弱力阶段”,第二个阶段是科技生产力的“强力阶段”,第三个阶段是科技生产力的“超强力阶段”。这与潘晔提出的从“科学技术是生产力”到“科学技术是第一生产力”再到“科学技术是先进生产力的集中体现和主要标志”的三阶段论具有一脉相承的关系[6]。

3.马克思科学技术创新异化思想

马克思对科学技术创新的态度,主要集中体现在他的历史唯物主义思想中。在马克思看来,科学技术能够促进社会发展,同时也会带来负面的影响,如加重资本家对劳动者的剥削。因此,科学技术具有两面性,如何利用科学技术至关重要。关于马克思对科学技术创新的态度,我国学者也主要从马克思历史唯物主义的思想出发,形成了以下两个研究方向:除了关于科学技术是生产力的研究外,主要研究内容集中在马克思的科学技术批判和科技异化论。马克思科技批判思想的早期萌芽和初步产生主要起源于马克思的博士论文《德谟克利特的自然哲学和伊壁鸠鲁的自然哲学的差别》和《1844年经济学哲学手稿》中。科学技术的负向功能方面,从文献的梳理来看,主要包括人与人、人与自然的关系两个方面。在人与人的关系方面,马克思认为科学技术在资本主义社会的使用,使得科学技术成为资本家剥削工人阶级的工具和手段,进一步恶化了无产阶级生存环境,并深化了资产阶级和无产阶级的对立关系。在人与自然的关系方面,马克思认为科学技术的资本主义应用,使得资本家只顾经济利益的索取而不顾自然与生态环境的破坏,导致人与自然的关系走向恶化。

4.中国对马克思科学技术创新思想的发展

关于“中国对马克思科学技术创新思想的发展”的研究主要集中在对毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平等党和国家领导人对马克思科学技术创新思想的丰富和发展等相关内容上。钱斌等对毛泽东科学技术思想的发展阶段、主要内容、基本特点以及对中国科学技术实践的指导作用进行了梳理和分析[7];刘景岚则从辩证的角度对毛泽东的科学技术思想进行了阐述,提出毛泽东科学技术思想既有其正确性,也存在失误,应该从历史的角度看待毛泽东的科学技术思想[8]。关于邓小平对马克思科学技术创新思想发展的研究,张谨[9]、吴宏才[10]等从发展历程、主要内容、特点以及时代价值阐述了邓小平科学技术思想;刘国华[11]、姚琦[12]等则对邓小平科学技术思想的马克思主义理论来源进行了研究,并就邓小平关于“科学技术是第一生产力”的科学论断对马克思主义科技观的发展进行了分析,认为这一论断不是既成性的,而是生成性的。关于江泽民对马克思科学技术创新思想的发展,张谨[13]、杨兴林[14]、梅良勇和魏瑞香[15]等对江泽民科学技术思想的主要内容、特点以及对中国当代科学技术发展的实践意义进行了系统梳理。夏冰[16]、秦书生[17]则对胡锦涛科学技术思想形成和发展的过程以及主要内容进行了系统阐述。李桂花和孙秀云[18]、沈元军和艾志强[19]等还对毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛的科学技术思想进行了综合比较分析。郭铁成系统分析了习近平对马克思主义科技观的创新发展,提出习近平科技创新重要论述主要包括创新驱动发展论、新科技革命论、科技体制改革论、科技创新人才论和怎样建设科技强国等内容,发展了马克思主义生产力学说、马克思主义劳动价值论和马克思主义发展理论,是马克思主义中国化的生动延续[20]。

5.马克思科学与技术创新思想对中国的启示

目前核心文献中关于马克思科学与技术创新思想对中国的启示的研究主要包括以下观点:一是学习马克思科技批判精神和科技异化思想。主要观点包括:周晓敏和杨先农提出马克思科技批判精神是当代中国科技批判思想体系与时俱进的动力源泉、立论基础和目标追求[21]。要坚持实践、创新、人本、系统、生态等原则,科学看待马克思科技批判精神,科学利用科技异化思想,反对各种形式的教条主义,梳理科学的发展观念。张媛媛提出中国在工业化发展后期要避免科技异化,要寻求科技人化道路[22]。魏小乐提出利用马克思技术异化的思想,可以理性看待“科学技术是把双刃剑”这个问题,并且进行深入分析和探究,从而找到解决之策,消除科学异化,以便让科学技术更好地为人类服务[23]。二是利用创新驱动生产力发展。马克思关于“科技创新驱动生产力发展”的思想,对解放和推动我国经济社会发展、实现产业结构优化升级、建设科技创新强国都具有较强的理论和实践指导作用,科技创新驱动发展在任何时期都不会过时[24]。三是围绕社会需要开展科技创新。科技发展不能盲目跟从,要结合本国社会需求,有计划、有目的地开展基础理论研究和应用研究[25]。

三、研究结论与展望

综合以上分析,可以发现,截至目前国内学界对于马克思科学技术创新思想的研究已经形成了大量成果,这些文献不仅有利于推动马克思主义中国化,而且对于中国实施创新驱动战略、建设科技强国同样具有深远的指导性意义。但是,也应该注意到,当前我国学者对马克思科学技术创新思想的研究视角还有待进一步拓宽,研究体系有待进一步完善,研究模式有待创新,研究的实践指导性也有待加强。需要进一步强化以下几个方面的工作:第一,全面、准确、完整地理解和把握马克思科学技术创新思想,做到在原初文本的语境下系统地概括、梳理和总结马克思科学技术创新思想,建立起一套阐述清晰、可读性强并适应中国经济社会发展需要的马克思主义科学技术创新理论体系。第二,创新马克思科学技术思想的研究模式。应鼓励学术创新,营造敢于创新的学术氛围,改变“四唯”的学术评价模式,严惩学术不端行为,着力改变关于马克思科学技术思想的研究模式,创新研究主题、研究内容和研究范式,使研究结果能够真正具有实践指导性。第三,立足于科技强国建设,着力于丰富和发展中国化的马克思主义科学技术思想。鼓励学者们探索研究出能够指导中国科技发展的具有中国特色的马克思主义科学技术创新理论体系,从而让马克思科学技术思想更好地指导我国的科技建设实践。

[1]黄顺基.历史视域中的科学技术革命与马克思主义的关系[J]. 教学与研究, 2006(11):5-11.

[2]刘志业.科学技术革命与当代社会主义发展[D].济南:山东大学,2010:23-35.

[3]王德平.当代科学技术革命对马克思主义哲学的证实和发展[J].盐城工学院学报(社会科学版),2003(04): 1-4.

[4]郭晓晖,王文行. 生产力中的技术与科学──对马克思的科学技术是生产力思想的再认识[J].甘肃理论学刊, 1996(4).

[5]刘文海.技术负荷政治吗?[J].自然辩证法通讯,1996(01):30-38.

[6]潘晔.马克思主义科学技术是生产力思想的演变和发展[J].华中农业大学学报(社会科学版), 2006(2):1-5.

[7]钱斌.科技体制的概念分析——兼谈科技体制研究的新视角[J].科技经济市场,2009(08):77-78.

[8]刘景岚.正确评价毛泽东科技思想的发展[J].东北师大学报,2005(06):28-32.

[9]张谨.邓小平科学技术观新论[J].青海社会科学, 2004(04):11-16.

[10]吴宏才.试论邓小平科技思想[J].中共贵州省委党校学报,2010(003):49-51.

[11]刘国华.邓小平科学技术理论对毛泽东思想的继承和发展[J].南华大学学报(社会科学版),2002(2):1-6.

[12]姚琦.论邓小平科技观对马克思主义的继承和发展[J].经济与社会发展,2005(05):9-11.

[13]张谨.江泽民科技思想的主要特征及其给我们的启示[J].湖北社会科学,2000(03):8-10.

[14]杨兴林.江泽民的科技创新思想论析[J].科学社会主义,2000(03):32-35.

[15]梅良勇,魏瑞香.江泽民科技观析要[J].淮阴师范学院学报:(哲学社会科学版),2010(006):719-722.

[16]夏冰.试论胡锦涛科技思想的形成与发展[J].新疆社会科学,2009(04):40-46.

[17]秦书生.胡锦涛科学技术思想探析[J].东北大学学报(社会科学版),2012(03):251-255.

[18]李桂花,孙秀云.毛泽东、邓小平、江泽民科技思想之比较[J].学术论坛,2008(04):40-46.

[19]沈元军,艾志强.毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛科技发展战略思想及其转变[J].辽宁工业大学学报:社会科学版,2011(04):38-42.

[20]郭铁成.近年来国外创新治理实践及启示[J].中国科技论坛, 2017(08):187-194.

[21]周晓敏,杨先农. Enlightenment of Marx’s Critical Spirit of Science and Technology to the Construction of Chinese Current Criticizing Thoughts System[J].四川师范大学学报(社会科学版), 2017(005):11-18.

[22]张媛媛.科技的人本意蕴——马克思人与科技关系思想研究[D].吉林大学, 2013:23-34.

[23]魏小乐.科学技术“双刃剑”的理性透视——以马克思技术异化思想为视角[J].现代经济信息,2018(16): 467.

[24]崔泽田,李庆杨.马克思科技创新驱动生产力发展思想及其当代价值[J].理论月刊, 2015(05):12-16.

[25]刘巍,周琬.马克思恩格斯科技创新思想及对中国的启示[J].科学社会主义,2011(01):125-127.

2020-07-20

陈亚平(1993- ),女,河南濮阳人,博士研究生,研究方向:财政科技政策;田辉(1983- ),男,陕西渭南人,博士研究生,研究方向:财政科技政策。

10.14096/j.cnki.cn34-1333/c.2020.06.15

A811

A

1004-4310(2020)06-0093-06