大学英语翻转课堂教学评价现状调查与分析

2021-01-29王欢月

王 欢 月

(河北地质大学华信学院,石家庄 050700)

一、研究背景

《大学英语教学指南(2007版)》(以下简称《指南》)要求,各高校应鼓励教师实施翻转课堂等混合式教学模式,使学生朝着主动学习、自主学习和个性化学习方向发展。《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》中也指出:“积极推广翻转课堂,构建线上线下相结合的教学模式。”这两份文件为英语教师开展翻转课堂教学研究和实践提供了政策依据[1],也加速了相关研究的不断涌现。然而,目前关于大学英语翻转课堂的研究主要聚焦于教学模式的构建和实践应用方面[2][3],近年来也出现了翻转课堂与SPOC、微课、慕课等先进教育技术手段相结合的研究[4][5],以及翻转课堂与先进教学方法相结合的研究[6]。然而,与教学评价相关的研究却寥寥无几。《指南》中强调,“应充分发挥评价对大学英语教学的导向、诊断、改进等多重功能”。因此,补充教学评价的实证研究是当务之急。

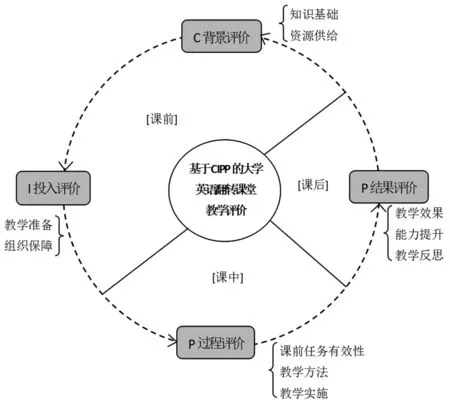

Stufflebeam把评价过程分为四阶段,即背景评价(C)、输入评价(I)、过程评价(P)和成果评价(P),其四个阶段的首字母即构成了CIPP评价模式[7]。Stufflebeam认为,评价不应仅考察教学目标的实现程度,最有效的评价应当为管理者、教师与学生提供反馈与改进信息,从而更好地为教育服务[8]。为决策者提供有用信息、改进教学服务是此模型最鲜明的特征和优势[9]。依据此评价模式,笔者在前期研究成果中构建了大学英语翻转课堂评价模型(见图1),并在此基础上制定了《大学英语翻转课堂教师评价量表》(以下简称《教师量表》)和《大学英语翻转课堂学生评价量表》(以下简称《学生量表》),进而将量表编制问卷进行了小范围实证

图1 基于CIPP评价模式的大学英语翻转课堂教学评价模型

检测,问卷结果经探索性因子分析和验证性因子分析证实了此两份量表的有效性。

因此,本文拟在上述前期研究的基础上,将已通过信、效度检测的《教师量表》和《学生量表》编制成问卷并大规模发放,考察大学英语翻转课堂教学评价的现状,进而针对现存问题提出相应对策。

二、研究设计

(一)研究工具

本文主要采用自编问卷,将前期研究中已验证通过信、效度的《教师量表》和《学生量表》分别编制为《教师问卷》和《学生问卷》。问卷均包含个人背景情况与大学英语翻转课堂评价量表两大部分,其中,《教师问卷》个人背景情况包含教龄、职称、院校类型等信息,《学生问卷》个人背景情况包含性别、年级、专业等信息。问卷借鉴Likert五点量表记分方式,分值依次为1~5分,在选项措辞上没有使用惯用的“几乎从不、很少、有时、经常、总是”,而是依据具体问题有所变化,例如教师问卷的题项18:“您是否在课堂中要求学生就课前自学任务先发问?”这一问题的答案设置为:“从未有过、不了解翻转课堂需要此方式、偶尔要求、经常要求、总是如此”,措辞的具体化能够在一定程度上得到更为准确的答案。

(二)样本与数据收集

本文采用随机抽样法,选取国内大学英语翻转课堂开展的比较早、经验较为丰富的十所普通高等院校的师生进行随机抽样调查(四所省属本科院校、两所中央部属本科院校、两所211工程院校、两所985工程院校),其中,抽样调查中的教师仅限于教授《大学英语》或英语专业类课程的教师。剔除无效问卷后,共收集有效的教师问卷583份,学生问卷1233份。样本中的教师教龄为6-11年的最多,占比35.33%;其次是教龄12-17年,占比27.68%,教龄为17年以上的有97名教师,占比16.74%。教师的职称以讲师和副教授为主,分别占比45.7%和39.22%。样本中的学生男生占46.7%,女生占53.3%,大一至大三的学生占98.88%,来自金融、信息技术、工商管理、英语、国际贸易等12个专业。问卷原始数据通过EXCEL和SPSS24.0进行统计。

三、研究结果分析与讨论

从数据分析的结果来看,《教师问卷》和《学生问卷》的总体得分均在70分以上(百分制),总体得分较高,但均有个别题项得分较低,这反映了大学英语翻转课堂教学中存在一定的问题,现总结如下。

(一)教师对翻转课堂基本理论与流程的掌握不够透彻

翻转课堂上“教”与“学”的流程发生了翻转,变为课前学生自学,课上带着问题与教师一同探讨交流、内化知识。因此,教师在课上引导学生就课前自学内容先发问则是翻转课堂的一个特色。但问卷中这一题项(题项18)的得分却不理想,位于均值之下,且此题项与题项2(“是否了解翻转课堂教学模式”)之间的相关度为0.399(p<0.01),表明二者存在一定的正相关,说明教师对翻转课堂的教学模式掌握不够透彻。

此外,题项8(“是否对本次翻转课堂教学进行系统设计”)的均值为2.92,远低于教师问卷各题项均值,本研究针对这一问题,对题项3(“能否判断教学内容、教学目标与翻转课堂的适切性”)、题项5(“是否已获得用于翻转课堂的微视频素材”)和题项8的相关度进行分析,结果显示,题项3与题项8、题项5与题项8之间均呈较显著相关。由此可知,“是否对翻转课堂进行系统设计”得分较低,很大程度上与教师无法判断教学内容是否适合翻转教学、且未获得合适的微视频素材有关。因此,教师需要加强对翻转课堂基本理论和流程的掌握,并依据教学目标和学情对课前自学材料进行选择性评估,制作或选取合适的课前任务素材。

(二)缺少与翻转课堂相匹配的评价机制

从问卷的结果数据中可见,题项24(在翻转课堂中,学生的学习效果与自己的备课投入是否呈正相关)的平均分只有2.43,远低于其他题项。为此,本研究详细分析了题项24的问卷结果,选择“是,备课投入大的同时效果好”的老师仅占16%,选择“备课投入与效果关联不大”的占比24%,选择“备课投入大但效果时好时坏”的占比最多,为58%。以上数据表明,只有少数教师认为翻转课堂备课投入大的同时效果好,而大多数教师认为备课投入与效果关联不大,甚至备课投入大但效果时好时坏。可见,在参与翻转课堂教学的教师中,很多都无法平衡备课投入与教学效果的关系。本研究也就此问题开展了访谈,随机采访了几位参与问卷作答的教师。教师们普遍表示翻转课堂比传统课堂的备课量大,但由于缺乏翻转课堂教学的足够经验,导致教学效果时好时坏。此外,更重要的一点是在翻转课堂教学中缺乏配套的过程性评价体系,大多数教师的翻转课堂依然沿用传统课堂的终结性评价方式。翻转课堂中的评价标准不明晰或根本缺失课堂的形成性评价,这使得学生不清楚各项任务的评价标准,因而导致了教学效果不明显。

学习方式的变革要求评价方式进行相应转变,翻转课堂改革中亟待解决的一个问题就是要将课堂评价方式由终结性评价为主改革为形成性评价为主,制定具体的、细化的评价量表来评价学生课前自学效果和课堂任务表现,让评价方式真正适用于翻转课堂的教学。

(三)师生角色尚需转变

翻转课堂除了教学流程的翻转,另一个层面便是师生角色的翻转。本文分析了最能够体现教师角色的两个题项,即题项17(“是否采用探究式、合作式、任务式、项目式、POA等教学方法”)和题项20(“教师在教学活动中是否发挥了启发、引导学生达成学习目的的‘脚手架’作用”)。这两个题项的得分均值分别为3.50和3.78,比整体均值稍高但还有很大提升空间。进而,使用SPSS21.0分析出二者的相关性为0.574(p<0.01),呈较显著相关。数据表明,在翻转课堂上使用探究式、合作式等新型教学方法的教师,也更容易在课堂活动中发挥启发、引导学生达成学习目的的“脚手架”作用。因而,教师还需要进一步在翻转课堂中适应角色的转变,将知识的传授者角色转变为学习的导学者、促学者。

在学生问卷中,与教师问卷相比,结果较不理想。第一维度得分最高的是题项3(“能否自觉主动地完成课前任务(看微视频等)”)及题项7(“课前自学任务是否与课堂内容紧密关联)”。数据显示,大部分学生都能按要求完成课前任务,且课前任务与课堂内容关联密切。但是,学生在题项4(“是否在课前任务中记录收获和疑问”)和题项5(“是否在课前任务中与老师进行平台互动”)的得分较低,由此可见,学生往往能够做到课前自学,但质量不佳,没有在自学时记录收获和疑问的习惯,并且很少在自学时将疑问与教师进行在线平台互动或自行查资料解决。因此,学生的自学能力还有所欠缺。

学生问卷的题项12(“翻转课堂的学习效果较传统课堂是否得到加强”)的得分较低,仅为3.494分,针对这一问题,本研究通过随机访谈发现,一些学习基础较差的学生认为不太习惯翻转课堂的上课方式,课前自学部分不能很好地吃透学习内容,因此这类学生更倾向于教师课上逐个讲解知识点的传统授课模式;学生在上大学前一直接受的是传统课堂模式的教育,对老师讲、学生听的被动学习模式已经习以为常,对于新型教学方法,例如项目学习、小组展示、探究式学习等接受起来较慢,接受时需要走出心理舒适区;此外,翻转课堂经常需要学生自评和同伴互评,学生对此接受的训练比较少,习惯于被动接受教师的评价和反馈。因此,学生角色的转变不是一日之功,需要教师长期的引导和训练。

(四)高校应在政策层面和技术层面给予支持

首先,《教师问卷》的题项13(“学校是否为教师开展翻转课堂提供激励措施”)得分最低,仅有2.40分,与其他题项得分差距较明显。聚焦此题项发现,选项“有激励措施且已实行”的被选比例仅为4%,多数教师选择“有激励计划”或“口头倡导方式激励”。可见,高校普遍还未对开展翻转课堂教学出台激励措施,在职称晋升政策上也没有向开展翻转课堂的教师倾斜。作为教育信息化2.0时代智慧教学重要方式的翻转课堂教学,各高校应该从政策层面上给予相应激励措施,例如以校级科研立项方式鼓励教师参与翻转课堂研究、提供翻转课堂和信息化教学相关培训、在职称晋升中认可翻转课堂教学业绩等。

第二,允许教师拿出部分课时用于学生线上自学。翻转课堂有两个教学主战场,一是课前学生自主学习,二是课上教师对知识进行答疑深化,这两个主战场不可偏废,二者共同构成翻转课堂的整体。然而,在现阶段的翻转教学中,学生在专业课的学习之余,课余时间并不充裕,仅能完成老师布置的看视频、做练习等课前任务,而无暇再进行深入的自主探索、同伴交流,导致课前自学往往流于形式,教师课中还需要对自学内容重复讲授。因此,本文呼吁高校能够允许教师拿出一部分课时用于学生线上自主学习,教师要对学生的自学进行监控管理,可指定学生的课前自学评价量表,让课前自学阶段真正做到行之有效。

第三,在教学工作量计算方面给予支持。翻转课堂的性质要求教师的工作量比传统课堂多、有时甚至是双倍的。它要求教师在课前针对教学目标,从浩瀚的各种在线教学材料、视频、慕课、微课中挑选、制作符合学生水平的课前自学内容,监控与管理学生课前自学的进度和效果,课中对教学活动进行诊断性评价、差异化评价等等,因此,学校应该在教学工作量方面应给予翻转课堂更多的支持。

第四,引进支持数据统计的在线教学平台并提供WIFI全覆盖的网络学习环境。教师问卷中题项14(“学校是否为翻转课堂配置在线数字化教学平台”)的得分仅为2.79,远低于平均水平。然而,教师在课前需要对学生的自学数据进行监控和分析,课中对即时活动的数据结果进行查看,如即时投票、限时抢答、同伴互评等等。此外,支持数据统计的网络教学平台能够有效地统计教师的工作量,包括平台资源放入数量、发帖子数、回答问题数、组织活动次数等。因此,引进支持数据统计的在线教学平台并提供WIFI全覆盖是翻转课堂网络环境的有力保障,也是教育信息化进程的要求。

四、结语

鉴于国内对大学英语翻转课堂的教学评价研究不足这一现状,本文主要聚焦于考察大学英语翻转课堂教学评价的现状和存在的问题。基于前期研究成果——大学英语翻转课堂评价模型和得到信、效度验证的《教师评价量表》与《学生评价量表》,本文采用问卷调查法将教师问卷和学生问卷进行大规模发放,考察大学英语翻转课堂教学评价的现状,进而针对现存问题提出相应对策。

问卷调查的数据结果显示,当前高校大学英语翻转课堂存在一定问题:教师应加强对翻转教学的基本理论与流程的学习;师生角色、特别是学生角色的转变还需要长期过程;亟待引入与翻转课堂相匹配的形成性评价机制;高校需要在政策层面和技术层面给予翻转课堂大力支持。

然而,本文也存在一定不足之处,研究未使用个案剖析、扎根理论等方法进行深入的质性研究,大学英语翻转课堂教学评价的现状和问题有待今后更深入的量化和质性研究进行完善。