城镇化改善居民健康状况了吗?

2021-01-27易攀董帅奇纪鸿超

易攀 董帅奇 纪鸿超

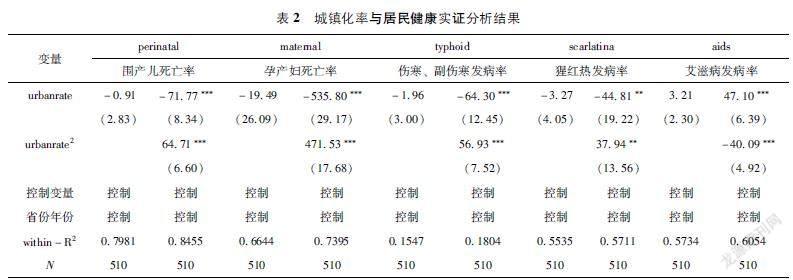

摘 要:本文构建了一个健康资本生产函数,建立了一个双向固定效应面板模型,利用2002—2018年的省级面板数据,研究了城镇化对居民健康的影响。结果表明:城镇化率与围产儿死亡率、孕产妇死亡率、伤寒和副伤寒发病率和猩红热发病率之间存在“U”型关系;城镇化率与艾滋病发病率之间存在“倒U”型关系;这种“U”或“倒U”的转折点在城镇化率的55%—60%之间。此外,文章通过一些方法缓解了内生性,并进行了稳健性检验。

关键词:城镇化 居民健康 传染病发病率 孕产妇死亡率 围产儿死亡率

一、引言

本文的研究在宏观上考察了城镇化对居民健康状况的影响,具有重大的理论意义和现实意义。首先,中国仍处于城镇化的快速发展阶段。2020年,城镇化率为6389%;预计到2030年,将达到70%[1]。其次,健康是永恒的话题,是生存的基础。再次,党和政府一直都高度重视人民的健康问题。“十九大报告”将“健康中国”作为战略目标纳入了国家基本方略。这表明党和政府对于人民健康的重视和关切达到了前所未有的高度,也预示着中国的城镇化将会更加重视居民健康问题。最后,我们在宏观上评估了城镇化对居民健康状况的影响。或许这一点具有更为重要的意义。从现有文献来看,绝大多数研究要么是分析影响的具体的途径和机制[2—4],要么是基于微观调查数据的针对部分特定群体的评估[5,6]。虽然,这有助于把握同城镇化相关的具体因素与居民健康的关系,或者有助于了解城镇化对特定群体健康的影响,但是不利于管理部门在宏观上全面掌握城镇化对居民健康状况的影响。因此,研究中国的城镇化对居民健康的影响是具有重大意义的。

关于中国城镇化对居民健康影响的宏观评价的研究是非常少的。在这些研究当中,一些认为城镇化对居民健康状况有正向的影响[7],而另一些认为是负向影响[8]。从影响的渠道和机制来看,城镇化对居民健康的影响亦是既有正向的又有负向的。一方面,城市提供了更多和更好的教育、就业、收入、服务和文化等方面的机会。另一方面,城镇化不但增加了居民接触主要疾病风险因素的机会,而且使得环境退化和人口需求超过城市的服务能力,也带来了更多的化学和物理危害。显然,关于城镇化对健康总的影响在理论上并没有一个统一的结论。

那么,从宏观上来讲,城镇化对居民健康到底存在什么样的影响?本文构建了一个健康资本生产函数,建立了一个双向固定效应的面板模型,结合2002—2018年中国大陆30个省级行政区(不含西藏)的面板数据,在宏观上评估了城镇化对居民健康状况的影响。本文研究发现,城镇化率与围产儿死亡率、孕产妇死亡率、伤寒和副伤寒发病率和猩红热发病率之间存在“U”型关系;城镇化率与艾滋病发病率之间存在“倒U”型关系;这种“U”或“倒U”的转折点在城镇化率的55%—60%之间。

二、文献回顾和研究假说

(一)城镇化对居民健康的影响

1城镇化影响健康的主要途径。首先,城市具有更多的生物、化学及物理危害,这些会带来更多的疾病风险。在城镇化过程中,工业化和汽车保有量增加等会带来生态环境污染[2]。机动车数量的快速增长导致许多城市的空气质量远远超过健康标准,其排放的臭氧和可吸入颗粒物等还是光化学烟雾的主要来源[9],此外,城镇化还使得交通事故成为中国主要的事故伤亡原因[10]。第二,城镇化引发了社会结构、职业活动、社会经济地位和饮食习惯的变化,可能增加神经精神疾病、心血管疾病和其他非传染性慢性病等疾病风险[3]。在城市快节奏的生活条件下,缺乏锻炼、饮食不合理、心理压力大、作息不规律、精神紧张、睡眠不足和长期情绪不佳等现象普遍存在[11,12]。越来越多的人处于亚健康状态,并且有多达三分之一的成年人经历了六个月或更长时间的慢性疲劳[13]。然而,疲劳常导致焦虑和抑郁,甚至可引起各种与生物调节和免疫系统相关的疾病[14],从而也更容易感染传染病。此外,城镇化使得人們更多地从事久坐不动的职业和缺乏体育锻炼,从而导致肥胖和患有高血压的人数急剧增加[15]。第三,城市化促进了农村与城市之间和城市与城市之间的商业和娱乐的人口流动,同时城市也往往是交通枢纽,这使得传染病流行的频率和范围的增加[3,4]。第四,由于城镇有更好的医疗条件,城镇居民往往能获得更好的医疗服务[16,17]。第五,随着城镇化的发展,城市人口规模和密度不断增加,城市变得越来越拥挤,大型社会活动和市场活动也会越来越多。这些增加了呼吸同一空气的人数和人们接触同一公共设施和物品表面的次数,导致疾病更快地传播[17,18]。第六,城镇居民往往能接受更好的教育,获得更高的经济收入,进而提高城镇居民的健康水平[16]。综上所述,从影响机制角度看,城镇化对居民健康的影响既有正向的又有负向的。

2城镇化对居民健康总的影响。有些学者在宏观上分析了城镇化对健康总的影响,也有些学者针对部分特定群体进行了研究。比如,程明梅等发现城镇化率上升10%,预期寿命增加037%,新生儿死亡率下降248%[7];吴晓瑜等认为城镇化对健康负面影响大于正面影响[8];刘国峰等认为城镇化水平较低时对居民健康产生负向影响,而在较高水平时又会产生正向影响[6];成前等利用CLDS调查数据研究发现在城镇化过程中的农业人口市民化显著提升了农业转移人口的健康水平[5]。

总的来说,不管是在方式和机制上还是在宏观上,城镇化对居民健康状况的影响既有正向的又有负向的。关于中国城镇化对居民健康影响的文献并不多,并且存在以下问题。第一,关于城镇化对居民健康的影响,绝大多数研究得出的结论要么是负向的,要么就是正向的,相互之间显得非常矛盾。本文认为这主要是健康状况指标选择的不同和研究的时间窗口较短导致的。第二,以往的类似研究主要以人口死亡率、围产儿死亡率、孕产妇死亡率、预期寿命或者其中个别居民健康状况指标作为研究对象,也有些研究以被调查人员的主观自评健康状况作为研究对象。人口死亡率受人口老龄化程度的影响很大;预期寿命的数据根据人口普查数据计算,从而缺失年份太多;主观自评的健康状况存在较大的误差,缺乏客观性。因此,在上述指标中,本文仅选择了围产儿死亡率、孕产妇死亡率作为研究对象。当前,传染病仍然是包括中国在内的广大发展中国家面临的一个重大问题。即便在发达国家,艾滋病等传染病依然是卫生管理部门面临的一个重要挑战。因此,本文还对各类不会或基本不会受到疫苗预防影响的、稳定报告的、甲乙类法定报告传染病的发病率和城镇化的关系进行了研究。

(二)研究假说

以往的研究认为城镇化对居民健康的影响既有正向的又有负向的。那么从宏观上看,“‘正向的影响’-‘负向的影响’”的差究竟是正的还是负的呢?下文通过分析城镇化对各类健康指标的影响来探讨这个问题,提出相应的假说。

1城镇化对妇幼健康的影响分析。妇幼健康通过围产儿死亡率和孕产妇死亡率来反映。随着城镇化水平的提高,医疗条件和收入水平都会提高,生命安全得到极大的保障;宫颈癌及乳腺癌筛查等预防保健服务、孕产妇产前检查率及儿童免疫等公共卫生服务利用率也将提升,这些健全的卫生服务将极大的降低围产儿及孕产妇的死亡风险[19]。因此,在城镇化水平较低时,围产儿及孕产妇的死亡风险会显著下降。但是,随着城镇化进一步发展,环境的改变、人们长期久坐和缺乏运动等不良生活习惯的养成、晚婚晚育比例的逐步提升以及肥胖和糖尿病比例的增加等因素引起妊娠高危并发症、先天性畸形、遗传性疾病的发生几率增加[20]。这些负面效应是围产儿及孕产妇死亡率增加的重要原因。

假说1:城镇化与围产儿死亡率和孕产妇死亡率之间存在“U”型关系,边际效应先为负并逐渐减小,到转折点后,又会为正并逐渐增加。

2城镇化对粪口传播传染病和呼吸道传染病的影响分析。这两类传染病分别主要通过粪口和飞沫传播。它们发生与暴发或流行主要与居民免疫能力、基础环境卫生设施、人群密集程度和人口流动有关。在城镇化发展的初期,随着城镇化的发展,居民收入水平和医疗服务的可获得性与可及性的不断提高,以及更好的惠民利民的免疫预防政策和健康教育等正面影响,使得这些疾病的发病率显著降低。然而,随着城镇化的进一步发展,精神压力增大和生活方式改变等问题越来越突出,导致许多人群处于亚健康状态,从而感染疾病的风险大幅提高[21]。城市人口的膨胀也使得城市变得越来越拥挤,而拥挤的城市增加了呼吸同一空气的人数,增加了许多人接触同一表面的次数,导致粪口传播疾病和呼吸道疾病更快地传播[17,18]。现代流行病学的研究也表明,当人口密度增加,疫病基本传染系数必然是指数型增加的[22]。此外,城市往往是交通枢纽,而且城市人口的流动性通常也很高,这使得传染病流行的频率和范围的增加[17]。因此,随着城市化的发展,这类疾病的发病率先逐渐下降,到达拐点时,又会显著升高[23]。伤寒、副伤寒是典型的粪口传播传染病,猩红热则是的呼吸道传染病。因此,本文在实证分析结果部分着重研究城镇化对伤寒、副伤寒发病率和猩红热发病率的影响。

假说2:城镇化与伤寒、副伤寒发病率和猩红热发病率之间存在“U”型关系,边际效应先为负并逐渐减小,到转折点后,又会为正并逐渐增加。

3城镇化对性传染病的影响分析。性传染病主要通过性接触传播,部分还可以通过血液传播。艾滋病是典型的性传播疾病。因此,本文在实证分析结果部分着重研究城镇化对艾滋病发病率的影响。在城镇化水平较低时,首先,农村剩余劳动力大量涌入城市,而这些人大多数处于性生理活跃期,并且往往与家人分离,倾向于寻求性刺激[18,24];其次,城镇化的发展促使性服务获得渠道增加,而这部分人群往往缺乏对艾滋病等性传染病传播的认知[25];再次,从农村迁移到城市的过程中,个体可能不再受传统价值观的束缚,从而导致性滥交增多,增加了感染艾滋病毒的可能性[26];最后,由于收入水平较低,而血液交易的渠道的可获得性较高,不法商家使用非一次性的医疗器械的行为使得可以通过血液传播的性传染病的传播可能性提高。因此,艾滋病等性传染病的发病率则随着城镇化的发展而快速增长[27]。然后,随着城镇化水平进一步的提高,这类疾病的高发病率受到各方的关注,政府也采取了一系列的干预措施。第一,卫生部门和教育部门的大量宣教和干预工作加深了人们对于艾滋病等性传染病的认知,提高了人们的防病意识和自我保护意识[28]。第二,公安部门加大了对商业性行为的打击力度,致使目标人群对商业性行为获得的可能性大幅度下降[29]。第三,政府禁止了血液制品的买卖,推行一次性医疗针头的使用,这大大降低了通过血液传播疾病的可能性。另外,当城镇化水平较高时,政府可以开展更大规模的保健运动,人们可以获得更多健康教育、疾病诊断的机会[30]。因此,艾滋病等性传染病的发病率也就显著下降了。

假说3:城镇化与艾滋病发病率之间存在“倒U”型关系,边际效应先为正并逐渐减小,到转折点后,又会为负并逐渐增加

三、模型、变量与数据

(一)计量模型

本文的分析基于Grossman提出的健康资本生产理论[31]。该理论认为,消费、医疗保健服务消费和个人投入健康生产的时间为健康资本生产的投入要素,而生活环境、教育等为影响健康资本生产效率的“环境变量”。受教育水平的提高会使得人们拥有更多的健康信息,实现更高的健康生产效率,也就更加容易获得更多的健康资本[31]。由于生活饮用水质量、空气质量、医疗条件等对人的健康至关重要,本文将其作为健康生产函数重要的“环境变量”。为了研究城镇化对居民健康的影响,本文把城镇化作为健康资本生产函数的“环境变量”。

基于健康资本生产理论,并结合对健康影响因素的相关研究的系统归纳,本文将通过以下健康资本生产函数模型研究城镇化对健康的影响。

其中,H表示人的健康水平;C表示除医疗保健之外的其他消费,M表示医疗保健消费,Y表示年龄;U表示城镇化水平,D表示受教育程度,S表示医疗条件,W表示生活饮用水质量,A空气质量。

根据式(1)和研究假说,选择如下计量模型:

其中,β和γ表示对应的系数,α为常数项,health表示居民健康水平,urbanrate為城镇化率,X为控制变量集,下标i表示i省,下标t表示t年,μi是个体效应,λt是时间效应,εit为随个体与时间而改变的扰动项。

(二)变量选择与数据来源

1被解释变量。被解释变量是各种居民的健康状况指标。本文选择了围产儿死亡率、孕产妇死亡率、伤寒和副伤寒发病率、猩红热发病率和艾滋病发病率作为被解释变量。猩红热和艾滋病目前还没有疫苗可预防;伤寒和副伤寒虽然有疫苗,但有效预防的期限较短,接种率也很低。因此,选择这三种传染病发病率作为被解释变量是合理的,基本不会受到疫苗预防的影响。该部分数据来源于《中国卫生统计年鉴》。

2解释变量。本文将城镇化率和城镇化率的平方作为解释变量。数据来源于《中国统计年鉴》。表1为各变量的描述性统计结果。

3控制变量。(1)其他消费支出可以用居民消费水平减去人均医疗保健个人支出计算得到,并且以2018年为基年用CPI进行了换算。其中,人均医疗保健个人支出=(城镇人均医疗保健个人支出*城镇人口数+农村人均医疗保健个人支出*农村人口数)/总人口数。(2)本文用人均医疗卫生机构总费用来衡量医疗保健支出用。同样的,本文也以2018年为基年用CPI对人均医疗卫生机构总费用进行了换算。(3)年龄要素将使用65岁及以上人口占总人数比例百分数来衡量。(4)对于教育、卫生医疗条件、生活饮用水质量、空气质量等“环境变量”,本文分别采用受初中及以上教育人口比重和受大专及以上教育人口比重、每千人卫生技术人员数、城市供水设施供给居民家庭用水的人口占总人口比重、单位国土面积二氧化硫排放量来衡量。数据来源于《中国卫生统计年鉴》和《中国统计年鉴》。

四、实证分析结果

(一)基准回归结果

经检验,回归结果的残差项存在组间异方差、组内自相关和截面相关问题。因此,对于模型(2)的回归估计,本文使用Driscoll和Kraay的方法计算标准误差,可以有效地处理“三大问题”[32]。此外,为了讨论是否应该在回归模型中加入解释变量二次项的问题,本文也对不包含二次项的模型进行了回归。表2同时列出了模型(2)和剔除城镇化率二次项的模型(2)的估计结果。回归结果显示:第一,对于不包含城镇化率二次项的回归模型,它的城镇化率的估计系数均不具有统计上显著性。这说明以往类似文献的结论可能是不正确的。一个可能的原因是这些文献的样本时间窗口较短。第二,urbanrate和urbanrate2的回归系数均在统计上显著。与不含城镇化率二次项的模型相比,选择模型(2)是稳健的。第三,对于围产儿死亡率、孕产妇死亡率、伤寒副伤寒发病率和猩红热发病率等居民健康指标,其城镇化率的系数为正,城镇化率平方的系数为负;而对于艾滋病发病率,城镇化率的系数则为负,城镇化率平方的系数为正。这说明城镇化率与这些居民健康状况指标之间可能存在“U”或者“倒U”型关系。

(二)内生性问题

内生性主要来源是测量误差、遗漏变量、互为因果等。本文的数据均来源于权威的统计年鉴,可以降低测量误差。然而,互为因果和遗漏变量产生的内生性问题仍然是要解决的一个重要问题。首先,城镇化影响居民健康状况;反过来,城乡居民之间的这种健康状况的差异又会影响城镇化,因为城镇化对健康的影响的预期是人们决定居住在城市还是乡村的一个重要因素。其次,在建立计量模型时,不可能把全部影响因素作为控制变量引入模型,并且采用固定效应模型仅仅能够解决不随时间而变化的无法观测的因素导致的内生性问题。因此,本文通过将解释变量和控制变量滞后一期的方法和两阶段最小二乘法对内生性问题做进一步处理。

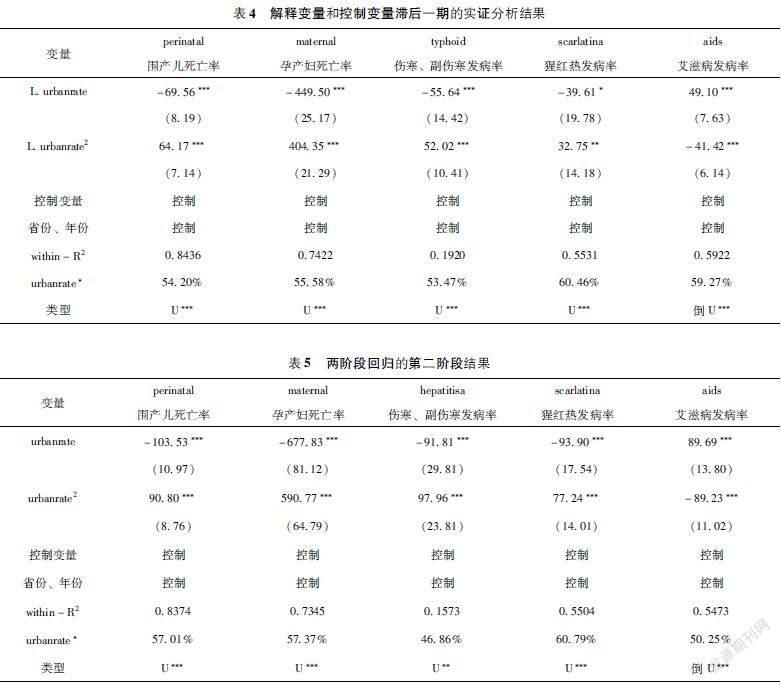

本文将所有解释变量和控制变量都滞后一期。回归结果见表4。将表4的结果与基准回归结果对比可以发现,两者没有实质性的变化。为了进一步弱化内生性的影响,本文选取了“第三产业增加值占GDP的比重”和“人均城市道路面积的对数”作为工具变量,对全样本进行两阶段回归估计。现有研究表明,第三产业增加值占GDP比重和城镇化之间具有相关性。一方面,城镇化水平提升会加速第三产业的发展[34]。另一方面,第三产业又推动了城镇化发展,并且以第三产业为主的城市往往规模也更大[35]。从外生性角度来看,第三产业增加值占GDP的比重反映的是产业结构的发展,不受居民健康状况的影响,也不会直接影响居民健康。人均城市道路面积从基础设施层面反映了城镇化水平,与城镇化水平高度相关,并且也不直接影响居民健康。这说明本文选择的工具变量是合适的。本文还用Anderson LM检验、Cragg-Donald Wald F检验和Sargan统计量分别进行了不可识别检验、弱工具变量检验和过度识别检验。检验结果也表明本文的选择是合适的。将表5与表2、表3对比发现,本文的基本结论亦没有发生实质性的变化。

(三)稳健性检验

2018年,北京、天津和上海的城镇化率达到85%左右,远高于同期的全国平均水平,并且北京和上海的城镇化率在样本期内基本没有增加,上海的城镇化率甚至还在上下波动。此外,这三地的城镇人口增量绝大多数是来自外省的移民和流动人口。这些特点都与其他省份显著不同,从而可能影响本文的回归结果。为了消除这种干扰,将北京、天津和上海删除。表6为回归结果,与基准回归结果基本一致。

五、结论与建议

本文基于Grossman的健康需求理论构建了一个健康资本生产函数,建立了一个双向固定效应面板模型,利用省级面板数据进行了实证分析。结果表明,城镇化率与围产儿死亡率、孕产妇死亡率、伤寒副伤寒发病率和猩红热发病率之间存在“U”型关系;城镇化率与艾滋病发病率之间存在“倒U”型关系;城镇化率对这些居民健康状况指标的影响的“U”形或“倒U”形的转折点在55%—60%之间。

既然城镇化对居民健康状况指标的影响既可能是“U”型又可能是“倒U”型,各地在制定相关政策时,就必须考虑城镇化发展水平。对于城镇化水平较低的地区,应该针对“倒U”型的居民健康指标提出合理的政策,降低此类指标的极值,促使转折点往“左”移动。相反,对于城镇化水平较高的地区,就应该着重考虑“U”型的居民健康指标,降低极值,促使转折点往“右”移动。总的来说,政府应针对不同的健康状况指标,降低城镇化带来的负面影响,使得各类居民健康指标均随着城镇化的发展而改善。此外,本文的研究只分析了一部分居民健康状况指标。然而,居民健康状况指标是一个较为庞大的体系,慢性病的患病风险随着城市化的发展而逐渐升高。因此,政府应进一步完善公共卫生监测制度和体系,创建高质量的居民卫生与健康数据库,以便于更好更全面地把握居民健康状况及其影响因素,探索改善居民健康状况的方法。此外,城市带来的聚集效应是中国经济发展的主要动力,也带来了许多健康问题。与此同时,城市也是知识和人才聚集的高地,也只有城市才可能汇集来自多个学科和部门的群体。政府应充分发挥城镇化的这种优势,集中來自各个学科的知识,创造一种有利于产生创新的和综合的健康问题解决方案的环境。在实现人口城镇化的同时,也要注意解决城镇化带来健康问题,实现人口健康状况的不断改善。

參考文献:

[1]李国平,孙瑀面向2030年的中国城镇化及其区域差异态势分析[J].区域经济评论,2020(04).

[2]SZheng, M Kahn Understanding China's Urban Pollution Dynamics [J]. Journal of Economic Literature, 2013(3).

[3]P Gong, S Liang, E J Carlton, et al Urbanisation and health in China [J]. Lancet, 2012(9818).

[4]A Findlater, Bogoch, II Human Mobility and the Global Spread of Infectious Diseases: A Focus on Air Travel [J]. Trends Parasitol, 2018(9).

[5]成前,王晓宇,刘金伟城镇化进程中农业转移人口市民化的健康效应分析[J].人口学刊,2020(01).

[6]刘国峰,孙美平,王智勇,etal城镇化水平与慢性病及健康相关行为的关联分析[J].北京大学学报(医学版),2016(03).

[7]程明梅,杨朦子城镇化对中国居民健康状况的影响——基于省级面板数据的实证分析[J].中国人口·资源与环境,2015(07).

[8]吴晓瑜,李力行城镇化如何影响了居民的健康?[J].南开经济研究,2014(06).

[9]JZhang, D L Mauzerall, T Zhu, et al Environmental health in China: progress towards clean air and safe water [J].Lancet, 2010 (9720).

[10]S Y Wang, Y H Li, G B Chi, et al Injury-related fatalities in China: an under-recognised public-health problem [J].Lancet, 2008 (9651).

[11]WHO Key Messages, Facts and Trends [M]. World Health Orgnization 2019 https://wwwwhoint/world-health-day/2010/WHDtoolkit2010_en_section2pdf

[12]WHO Healthy Lifestyles [M]. World Health Orgnization 2019 http://wwwsearowhoint/entity/world_health_day/media/2010/fs_3pdf

[13] M A V H Leven, G A Zielhuis, J W M V Der Meer, et al Fatigue and chronic fatigue syndrome-like complaints in the general population [J].European Journal of Public Health, 2010 (3).

[14]A N Narkhede, S D Jagtap, P S Nirmal, et al Anti-fatigue effect of Amarkand on endurance exercise capacity in rats [J]. BMC complementary and alternative medicine, 2016

[15] K L Monda, P Gordon-Larsen, J Stevens, et al China's transition: the effect of rapid urbanization on adult occupational physical activity [J].Soc Sci Med, 2007 (4).

[16]M Moore, P Gould, B S KearyGlobal urbanization and impact on health [J]. Int J Hyg Environ Health, 2003 (4—5).

[17]V J Lee, M Ho, C W Kai, et al Epidemic preparedness in urban settings: new challenges and opportunities [J].The Lancet Infectious diseases, 2020 (5).

[18]E Alirol, L Getaz, B Stoll, et al Urbanisation and infectious diseases in a globalised world [J].The Lancet Infectious diseases, 2011 (2).

[19]夏宇,陈任,陈菲,etal2008—2017上海市居民健康素养时序变化与孕产妇及婴幼儿死亡率的相关性[J].山东大学学报(医学版),2019(12).

[20]明艳我国婴儿死亡率的变动趋势及区域差异研究[J].人口研究,2009(05).

[21]R R Dunn, T J Davies, N C Harris, et al Global drivers of human pathogen richness and prevalence [J]. Proceedings Biological sciences, 2010(1694).

[22]J Wallinga, P Teunis Different Epidemic Curves for Severe Acute Respiratory Syndrome Reveal Similar Impacts of Control Measures [J]. American Journal of Epidemiology, 2004(6).

[23]C-J Neiderud How urbanization affects the epidemiology of emerging infectious diseases [J]. Infection ecology & epidemiology, 2015(5).

[24] L Li, M Morrow, M Kermode Vulnerable but feeling safe: HIV risk among male rural-to-urban migrant workers in Chengdu, China [J]. AIDS care,2007(10).

[25]陸焯平,朱作金 流动人口aids知识与态度现状调查[J].中国艾滋病性病,2004(02).

[26]ABuvé, KBishikwabo-Nsarhaza, G Mutangadura The spread and effect of HIV-1 infection in sub-Saharan Africa [J]. Lancet, 2002(9322).

[27]Z-Q Chen, G-C Zhang, X-D Gong, et al Syphilis in China: results of a national surveillance programme [J]. Lancet, 2007(9556).

[28]X Li, L Zhang, B Stanton, et al HIV/AIDS-related sexual risk behaviors among rural residents in China: potential role of rural-to-urban migration [J]. AIDS Educ Prev, 2007(5).

[29]L Zhang, E P Chow, J Jing, et al HIV prevalence in China: integration of surveillance data and a systematic review [J]. The Lancet Infectious diseases, 2013(11).

[30]R Reyes, R Ahn, K Thurber, et al Urbanization and Infectious Diseases: General Principles, Historical Perspectives, and Contemporary Challenges [M]//I W FongChallenges in Infectious Diseases New York: Springer 2013

[31]M GrossmanOn the Concept of Health Capital and the Demand for Health [J]. Journal of Political Economy, 1972(2).

[32]J Driscoll, A Kraay Consistent Covariance Matrix EstimationWith Spatially Dependent Panel Data [J]. The Review of Economics and Statistics, 1998(4).

[33]J Lind, H Mehlum: University Library of Munich, Germany, 2007

[34]顧乃华城市化与服务业发展:基于省市制度互动视角的研究[J].世界经济,2011(01).

[35]D Black, J V HendersonA Theory of Urban Growth [J]. Journal of Political Economy, 1999(2).

〔易攀、董帅奇、纪鸿超(通讯作者),河南大学中原发展研究院〕