行胃次全切除术早期胃癌患者完全与部分网膜切除的临床疗效比较

2021-01-27宋亚科

宋亚科

(辽宁省阜新市第二人民医院(妇产医院)肿瘤外科,辽宁 阜新 123000)

胃大网膜是胃组织重要组成部分,其中包含有大量免疫细胞,可清除细菌及外来异物。大网膜可充分包裹炎症部位,避免炎症的扩散。胃部肿瘤中,早期胃癌局限于黏膜下层及黏膜,与淋巴结是否存在转移无关[1]。通常外科手术在早期胃癌治疗中应用较多,有效的手术治疗均可提升患者的生存质量及生存时间。有研究显示,早期胃癌患者手术治疗后,5年生存率达到90%以上[2]。通常,在早期胃癌采用胃癌根治术治疗中,需进行1、2 级淋巴结清扫,包含大网膜完全切除。但由于大网膜内含有大量免疫细胞、吞噬细胞,是防止腹膜坏疽穿孔、清除外科病毒细菌的重要组织;尽管在胃癌传播中,也有大网膜的参与,但早期胃癌患者中,仅10%左右存在淋巴结转移情况,且以一级淋巴结转移为主。所以,针对早期胃癌次全切除术治疗患者,是否进行网膜完全切除,还存在争议。本研究选取2018年1月至2019年1月本院收治的74 例早期胃癌患者作为研究对象,旨在比较网膜部分切除与网膜完全切除治疗的效果,现报道如下。

1 资料与方法

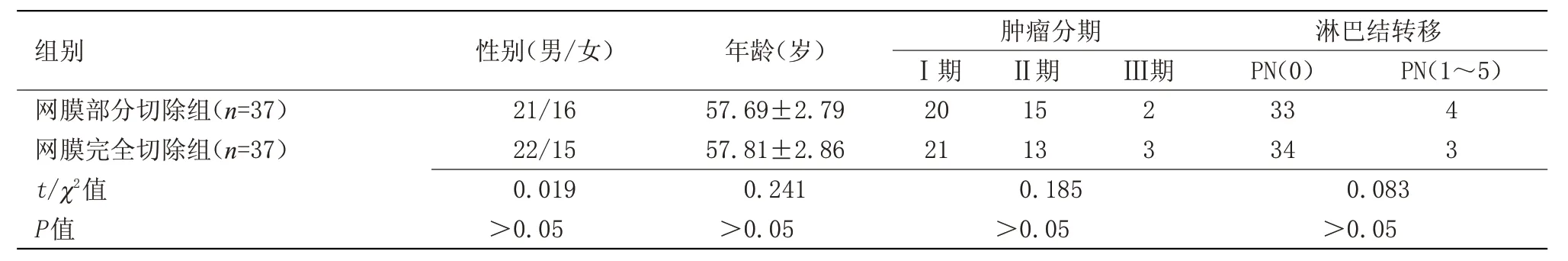

1.1 临床资料 选取2018年1月至2019年1月本院收治的74例早期胃癌患者,根据术中网膜处理方式的不同,分为网膜部分切除组(n=37)与网膜完全切除组(n=37),两组患者临床资料比较差异无统计学意义,见表1。纳入标准:①所有患者术后均经病理诊断确诊为早期胃癌;②均行开放性远端胃次全切除术;③患者及家属对本研究知情,病史资料完整。排除标准:①不符合早期胃癌者;②不配合本研究者;③病史资料不全者。本研究经本院伦理委员会批准。

表1 两组临床资料比较

1.2 方法 两组患者均行胃次全切除术治疗,仅在网膜切除方面存在区别,手术步骤及术后处理均相同。网膜切除步骤:向头位将胃前臂向近端牵拉,将大网膜向远端胃血管分离4~5 cm,然后打开网膜囊。分离淋巴结及1~2条胃短血管。充分暴露胰腺后,分离胃右侧血管,然后网膜部分切除组患者行网膜部分切除术,网膜完全切除组患者行网膜全切术。术后48 h后患者饮用少量水,3 d后给予流质饮食,并逐渐向软食、普食过度;术后患者饮食恢复正常及可耐受疼痛者,即可建议出院。

1.3 观察指标 比较两组患者手术时间、术中出血量及住院时间等手术相关指标;比较两组患者手术前后血清白蛋白水平;比较两组术后并发症发生情况。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0统计软件进行数据分析,计量资料采用“”表示,予以t检验,计数资料采用[n(%)]表示,予以χ2检验,以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组手术相关指标比较 网膜部分切除组手术时间、住院时间均短于网膜完全切除组(P<0.05),两组术中出血量比较差异无统计学意义,见表2。

表2 两组手术相关指标比较()

表2 两组手术相关指标比较()

住院时间(d)6.62±2.95 8.13±4.21 3.716<0.05组别网膜部分切除组(n=37)网膜完全切除组(n=37)t值P值手术时间(min)120.14±14.68 147.95±20.37 6.571<0.05术中出血量(mL)87.52±12.16 89.34±13.67 0.719>0.05

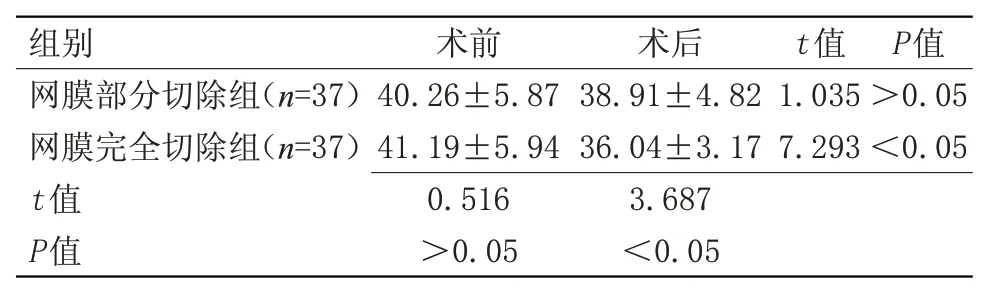

2.2 两组手术前后血清白蛋白水平比较 术前,两组血清白蛋白水平比较差异无统计学意义;术后,两组血清白蛋白水平较术前均有下降,网膜部分切除组术后血清白蛋白水平与术前对比差异无统计学意义,网膜完全切除组术后血清白蛋白水平显著低于术前,差异有统计学意义(P<0.05);术后网膜部分切除组血清白蛋白水平高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组手术前后血清白蛋白水平比较(,g/L)

表3 两组手术前后血清白蛋白水平比较(,g/L)

组别网膜部分切除组(n=37)网膜完全切除组(n=37)t值P值t值1.035 7.293 P值>0.05<0.05术前40.26±5.87 41.19±5.94 0.516>0.05术后38.91±4.82 36.04±3.17 3.687<0.05

2.3 两组术后并发症比较 网膜部分切除组肺部感染2例,术后并发症发生率为5.41%(2/37),网膜完全切除组肺不张2 例,肺部感染1 例,并发症发生率为8.11%(3/37),两组比较差异无统计学意义(χ2=1.078)。

3 讨论

对于胃癌患者而言,原发性转移、术后复发最常见的部位为腹膜及大网膜,主要原因在于网膜分布于淋巴结走行及血管,沿网膜囊内血管、淋巴回流,因此,网膜内可存在种植癌细胞及转移淋巴结。因此,在胃癌次全切除术关系淋巴结清扫的范围、层次及网膜切除,将网膜囊完整切除,血管根部能够清楚显露,对浆膜间包裹的淋巴管及淋巴结进行清扫,可彻底清除胃癌转移淋巴结及病灶,达到减少复发及胃癌根治的目的[3]。但对于人体而言,大网膜有其功能性作用,即对出现炎症的肠道进行包裹,避免感染扩散。所以在早期胃癌胃次全切除术治疗中,对网膜进行完全切除还是部分切除仍存在争议。

相关研究认为,网膜部分切除在早期胃癌淋巴结转移较少者中具有较高的应用价值,其原因如下:①对于早期胃癌患者而言,出现网膜转移、淋巴结转移的可能性较小,也未出现脉管浸润,肿瘤局限于黏膜层;②采用网膜完全切除术中,对患者造成的创伤相对较大,可能引起结肠系膜损伤、结肠膜损伤等手术并发症的发生;③如患者为肥胖者,网膜完全切除术实施的难度也相对较大。且网膜部分切除后,残存网膜在术后可能增长,对解剖空隙进行填补,残存网膜中巨噬细胞在微小肿瘤细胞抑制及清除感染方面,仍可发挥作用[4]。但如果采用网膜完全切除,则局部感染无法得到清除,机体免疫力逐渐下降,机体抗肿瘤免疫反应减少,增加术后肿瘤复发的可能[5]。所以,网膜部分切除术在早期胃癌患者治疗中应用具有可行性。由于腹膜转移是胃癌细胞腹膜种植的重要过程,手术过程中,因癌细胞脱落,或手术区域切断的淋巴管、血管内癌细胞随着淋巴液、血液可流入腹腔,术后腹腔内肿瘤发生的可能性也会增大[6];此外,术后腹腔内复发的因素中,术前腹腔内肉眼看不见的亚临床转移灶及游离的癌细胞均属于重要因素,所以早期胃癌术后复发与网膜是否完全切除之间存在相关性。本研究结果显示,网膜部分切除组手术时间、住院时间均明显短于网膜完全切除组,差异具有统计学意义(P<0.05);陈建忠[7]研究显示,胃部分切除手术治疗早期胃癌中,手术时间和住院时间分别为(114.83±16.17)min、(6.42±3.15)d,与本研究结果基本一致。两组术中出血量比较差异无统计学意义,表明从创伤程度来看,两种切除方法对患者造成的创伤性无明显差异,网膜部分切除术手术操作相对简单,所需手术时间更短,因此,网膜部分切除的患者术后恢复更快。术后两组血清白蛋白水平较术前均有下降,但网膜部分切除组术后血清白蛋白水平与术前比较差异无统计学意义,而网膜完全切除组术后血清白蛋白水平显著低于术前,差异有统计学意义(P<0.05);术后网膜部分切除组血清白蛋白水平高于对照组(P<0.05),表明网膜部分切除术对患者血清白蛋白水平的影响相对较小,术后机体含量较高,能降低术后水肿等并发症发生率;网膜部分切除组术后并发症发生率为5.41%,网膜完全切除组为8.11%,两组比较差异无统计学意义。万易[8]研究显示,对早期胃癌次全切除术治疗的患者中,采用部分网膜切除术治疗后,并发症发生率为3.97%,而采用完全网膜切除术治疗后,并发症发生率为5.17%,两组比较差异无统计学意义,与本研究结果基本一致,表明两种手术切除方式术后并发症均较少,手术安全性均较高。

综上所述,对早期胃癌患者行胃次全切除术治疗中,应用网膜部分切除术可缩短手术时间,对血清白蛋白水平影响较小,术后并发症较少,患者术后恢复较快,值得临床推广应用。