新冠疫情常态化防控期精神科医务人员职业倦怠水平调查

2021-01-26查倩倩孔晓明葛秀娟杜洋唐炜超姜凤韩笑

查倩倩,孔晓明,葛秀娟,杜洋,唐炜超,姜凤,韩笑

新型冠状病毒肺炎疫情突如其来、影响巨大,各级政府在中央领导下迅速采取了一系列得力的防控措施,疫情防控取得了阶段性重要成效,各地正有序组织复工复产。精神卫生医疗机构作为特殊重点单位应加强人员防护、消毒等日常防控工作。精神科由于疾病特殊性、采取封闭式管理等特点[1],临床工作面临较大的潜在感染风险,医疗护理的压力加大。既往研究表明[2,3],职业倦怠在医务人员群体中普遍存在,职业倦怠可以影响医务人员工作效率和身心健康,甚至影响医疗机构的卫生质量。由于精神疾病的高复发率和低治愈率,精神科医务人员相较综合医院更容易出现职业倦怠[4,5]。精神病患者可能的病态行为,使医务人员要保持警惕,也增加职业倦怠感。受疫情长期影响,精神科医务人员的职业倦怠水平值得关注。以焦虑、抑郁为主的情绪问题被认为是发生职业倦怠的重要危险因素[5-7]。研究显示面临重大医疗卫生事件和灾难性事件,医务人员承受巨大心理压力,易产生焦虑、抑郁等心理健康问题[8-10],而精神科医务人员的心理健康状况普遍偏低[11]。本研究调查新冠疫情持续一段时间后精神科医务人员的职业倦怠及焦虑、抑郁情况,为后期开展心理疏导工作、继续做好新冠疫情防控工作、保证医务人员的心理健康提供数据指导。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取合肥市精神科医务人员236 例,纳入标准:知情同意;工作年限≥1 年。排除标准:实习生、进修生;因病假、产假等原因,目前未在医院工作。采用问卷星在线调查方式收集数据,共回收问卷236 份,剔除答题时间少于200 s 的8 份,有效问卷228份,回收率96.6%。

1.2 方法

采用一般资料调查表、焦虑自评量表(self-rating anxiety scale,SAS)和抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS)、职业倦怠量表对受试者进行评估。①一般资料调查表:包括性别、年龄、岗位、职称、对疫情关注程度等。②SAS和SDS[12]:用于评定受试者的焦虑、抑郁情况。SAS 和SDS 分别包含20 个条目,每个条目采用1(没有或很少时间有)~4(绝大部分或全部时间有)4 级评分法。20 个条目评分总和乘以1.25 的整数部分为SAS、SDS评分。SAS评分以50分为界,超过50 分为有焦虑情绪;SDS 评分以53 分为界,超过53 分为有抑郁情绪。③职业倦怠量表[13]:采用李永鑫编制的职业倦怠量表,量表共有15个条目,分为情感耗竭、人格解体和成就感降低3个维度,3个维度的临界点值分别为25、11 和16;量表采用1(完全不符合)~7(完全符合)7 级计分法;其中成就感降低维度全部采用反向计分;本研究根据医务人员的特殊性,对该量表的部分语句进行调整。

1.3 统计学处理

采用SPSS22.0软件对数据进行统计分析。单因素分析选择χ2检验,相关性分析采用Spearman相关系数,多因素分析选择非条件二分类Logistic回归分析,统计学检验均使用双侧检验,检验水准α=0.05,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般人口学资料

228例受试者中,男52例(22.80%),女176例(77.19%);20~30 岁 107 例(46.93%),31~40 岁 72 例(31.58%),41~50 岁 39 例(17.11%),51~60 岁10 例(4.39%);已婚167 例(73.25%),未婚61例(26.75%);医师80例(35.09%),护士148例(64.91%);学历研究生以上14 例(6.14%),本科162 例(71.05%),大专52 例(22.81%);高级职称10例(4.39%),中级职称73例(32.02%),初级职称132 例(57.89%),无职称13 例(5.70%);从不关注疫情1例(0.44%),偶尔关注疫情39 例(17.11%),有时关注疫情38 例(16.67%),常常关注疫情150 例(65.79%);身体健康 52 例(22.81%),良好100 例(43.86%),一般72 例(31.58%),不佳4 例(1.75%);家庭经济不佳13例(5.70%),一般181例(79.39%),良好34例(14.91%)。

2.2 受试者职业倦怠、SAS、SDS检出率

228 例受试者中,无职业倦怠69 例(30.26%),轻度倦怠75例(32.89%),中度倦怠 59 例(25.88%),重度倦怠 25 例(10.96%),职业倦怠检出率69.70%;SAS 评分无焦虑207 例(90.79%),有焦虑 21 例(9.20%);SDS 评分无抑郁 169 例(74.12%),有抑郁59例(25.88%)。

2.3 受试者职业倦怠的相关分析

Spearman相关分析结果显示,职业倦怠总分及各因子分与SAS总分、SDS总分呈正相关(P<0.05),与年龄、家庭经济情况呈负相关(P<0.05);成就感降低维度与技术职称呈负相关(P<0.01),见表1。

2.4 多因素分析

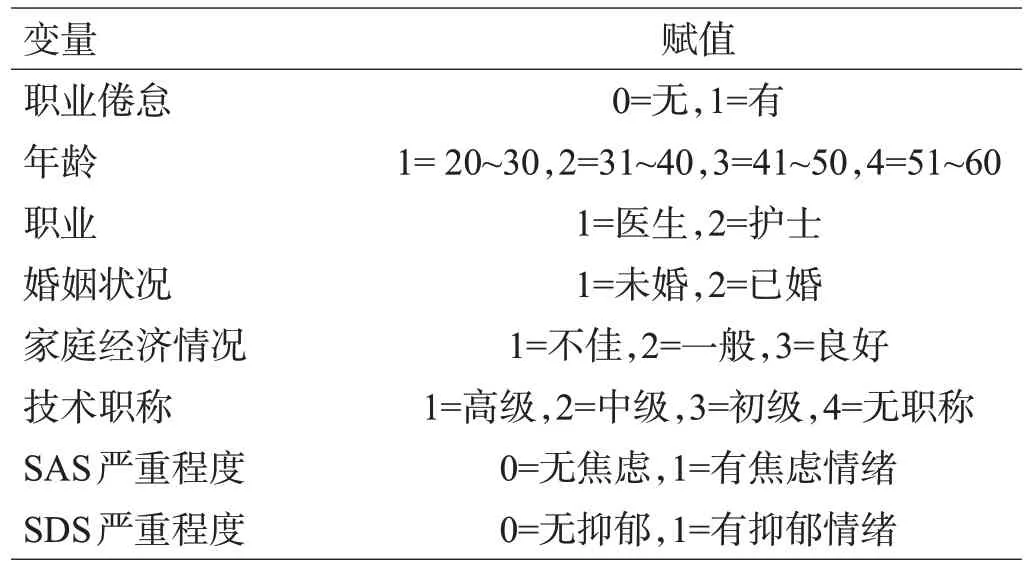

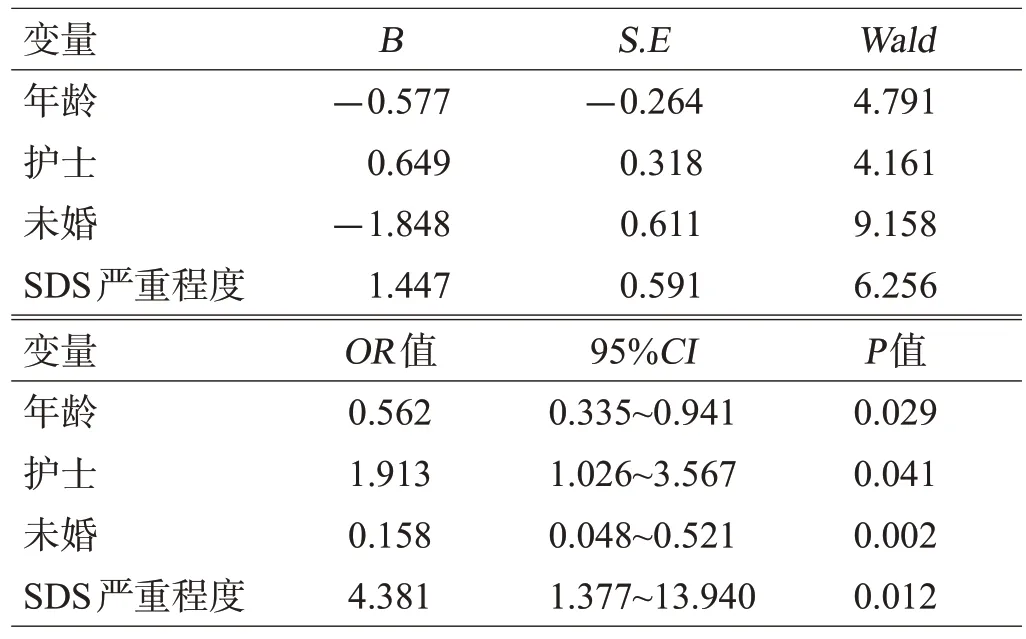

多因素Logistic回归分析结果显示,有抑郁情绪和护士工作者可能是发生职业倦怠的危险因素,年龄大和已婚医务工作者可能是职业倦怠的保护因素,见表2、表3。

3 讨论

本研究共有效调查精神科医务人员228 人,职业倦怠的检出率为69.7%,这高于公立医院非新冠疫情期间的水平[14,15],焦虑检出率9.2%,抑郁检出率25.9%。其中,无职业倦怠和轻度职业倦怠144 例(63.2%);无焦虑207 例(90.8%);无抑郁169 例(74.1%);这表明多数精神心理医务人员能够承受当前的工作压力,并愿意积极调整心理状态面对复杂的形势和工作环境带来的挑战。同时,重度职业倦怠25 例(10.96%),这表明在新冠疫情常态化防控期有部分精神心理相关医护人员已出现精神萎靡、成就感降低、工作热情下降、身心疲惫等一系列的不健康状态。这种状态持续存在不仅会影响医务人员的身心健康,还可能会导致他们的工作积极性下降,从而影响新冠常态化防控期间各项防控措施的落实,造成难以预测的后果。因此,在特殊时期精神卫生相关机构应加大关注医务人员的职业倦怠感和心理健康状况。

表2 Logistic 回归分析变量赋值

表3 多因素非条件二元Logistic回归分析

职业倦怠总分及各因子分与SAS、SDS得分呈明显正相关,这和国内外的研究结果一致[16,17],出现职业倦怠的医务人员会因为持续的工作压力而产生焦虑、抑郁等负面情绪。反之,以焦虑、抑郁为主的情绪问题被认为是发生职业倦怠的危险因素[18],可以针对性地干预医护人员的情绪问题,从而改善其职业倦怠感[19]。家庭经济情况与职业倦怠感负相关,在新冠疫情期间医务人员收入降低,这可能降低了家庭经济情况不佳者的工作积极性。职业倦怠的成就感降低维度与技术职称呈负相关,中、高级职称的医务人员常有更高的学识和认知水平,在提升自我和学习中更能感受到自我价值感[20],无职称及初级职称的医务人员工作经验不足,在新冠疫情期间可能还要面对更多的培训及考核压力,这也可能降低了他们的成就感。

对职业倦怠的多个因素进一步进行回归分析,发现精神科医务人员的职业倦怠与年龄、职业、婚姻状况、SDS严重程度有关。年龄越大的医务人员越不容易发生职业倦怠,年轻的医务人员通常职称较低,各项工作能力不足,随着年龄的增长,知识和工作经验的积累使医务人员工作逐渐得心应手,从工作中体验到了成就感,职业倦怠感随之降低。已婚的医务人员更不容易发生职业倦怠,已婚的医务人员拥有更多家庭的支持,也承担了更多的家庭责任,这都可能成为其工作的动力。医务人员的抑郁严重程度与职业倦怠的关系密切,这在国内外研究已被证实[16-18]。护士的职业倦怠程度高于医生,这与多项研究结果一致[20,21],护理工作重复性强、繁琐,由于精神疾病的特殊性,护士需要高度集中注意力观察病情,以应对各种变化,加之,人们普遍轻护理、重医疗,护士的社会地位常较医生低。在新冠疫情期间护士是落实各项院感防控措施的主力军,接触患者的机会更多,工作量更大,这些都可能增加了护士的职业倦怠感。

本研究为横断面调查,调查对象仅合肥市部分精神心理相关医务人员,且样本量有限。此外,本研究只在新冠肺炎常态化防控期对医护人员的人口学特征、职业倦怠、焦虑、抑郁进行调查与分析,而新冠肺炎的进展状态、医护人员工作压力等信息对职业倦怠的影响未纳入本研究。