托布秀尔:元好问笔下的“阿尔泰神器”(外一则)

2021-01-25范子烨

范子烨

金元之际著名诗人元好问(1190—1257)《遗山集》卷十二有一首诗《赠绝艺杜生》:

迢迢离思入哀弦,非拨非弹有别传。解作江南断肠曲,新声休数李龟年。

而《遗山集》卷十三也有一首《杜生绝艺》:

杜生绝艺两弦弹,穆护沙词不等闲。莫怪曲终双泪落,数声全似古阳关。

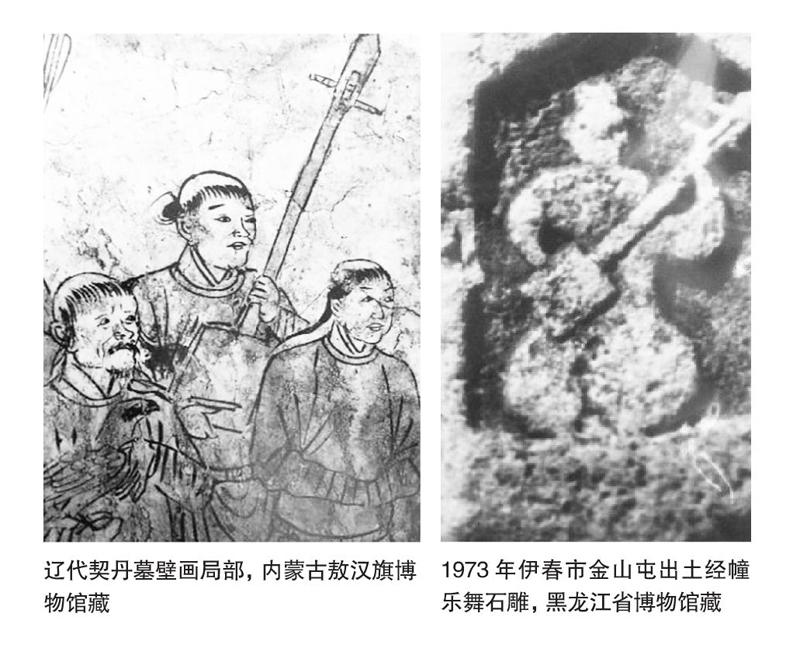

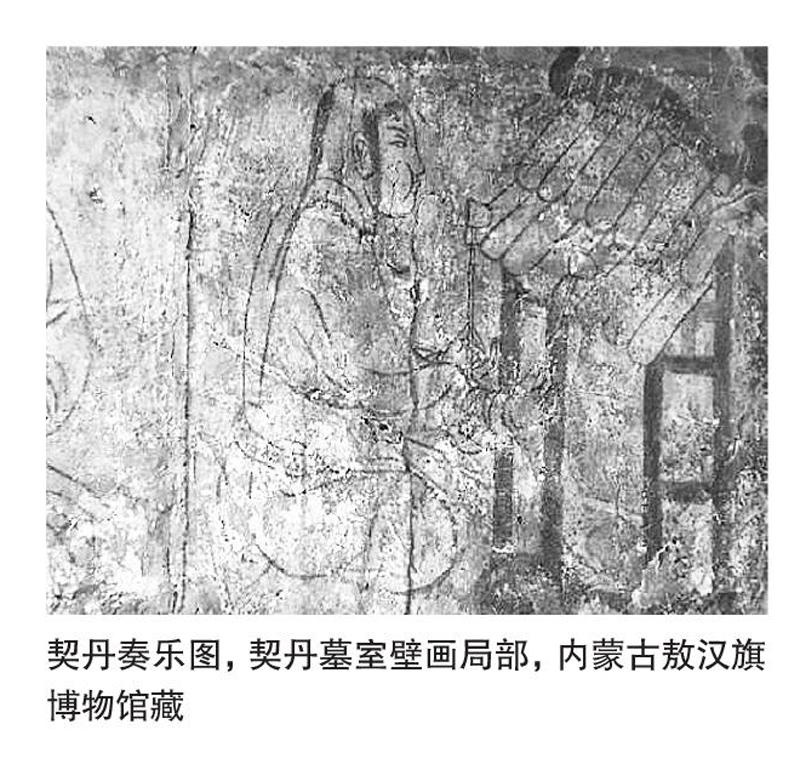

乌兰杰教授在其《蒙古族音乐史》中指出,所谓“两弦弹”就是蒙古族的弹拨乐器托布秀尔(Topshur)。(乌兰杰:《蒙古族音乐史》,内蒙古人民出版社1998年版,第103页)这两首诗描写杜生演奏两弦琴的绝,实际说的就是托布秀尔弹唱,前一首诗写南音,后一首诗写西调。在诗人看来,这是一种具有悲凉意味的富有魅力的“新声”,与著名的古琴曲《阳关三叠》具有同样的音乐美——在慷慨豪迈中深蕴悲愁。尽管诗人并未说明杜生的艺术渊源,但是,我们由此可知在金元之际,托布秀尔已经开始流行于中原内地,并用来演奏江南音乐了。元好问的族源为北魏鲜卑拓跋氏。“穆护沙”属于北调,又作《穆护煞》《木斛沙》。弹拨托布秀尔的人物形象,见于伊春小兴安岭金代寺庙遗址的出土石柱,我们在赤峰出土的契丹墓壁画中也可以清晰地看到这种乐器。这些出土的图像足以表明,托布秀尔本来是属于契丹人的乐器,起源于东胡民族,在契丹成为蒙古的一个部族以后,它自然也就成为蒙古乐器。这种乐器的基本形态是:自体机构(一根木雕刻,音箱是挖出来的),木制,长柄,二弦,音箱作梯形。这与新疆卫拉特蒙古人传统的托布秀尔是完全一致的。

托布秀尔亦称托克潮尔,“秀尔”是卫拉特方言中“潮尔”的汉语音译。这种二弦弹拨乐器,四度定弦(内外弦为纯四度音程关系,即A、D),目前主要流传于我国的新疆、蒙古国、俄罗斯的卡尔梅克和哈卡斯等地区,与冬不拉有亲缘关系。实际上,在阿尔泰语系中,托布秀尔和冬不拉都是弹拨的意思。图瓦人的陶什布勒(Doshpuluur)受到西方吉他的影响,则是增加了一根弦。托布秀尔在13 世纪随着英雄史诗的盛行而勃兴,多见于蒙古族民俗礼仪活动和军事行动中。《马可·波罗游记》中曾述及在公元1268 年和1269 年,蒙古人打仗前演奏“有最愉快的声音”的“二弦”乐器,就是托布秀尔。在阿尔泰·乌梁海民族诗史的吟唱中,如著名的蒙古史诗《江格尔》,托布秀尔是一种不可或缺的乐器,其演奏也常常与呼麦结合,并多与阿尔泰山地萨满的活动有关,所以托布秀尔也素有“阿尔泰神器”的美誉。《江格尔》史诗也有关于托布秀尔的记载:

像水浪拍着河岸一样,

苗条的少女在起舞歌唱,

弹起托布秀尔曲子,

美丽的姑娘,尽情地跳吧!

圣主江格尔可汗的身边,

纷纷拥入,

你唱我和,

歌声悠扬,

弹起托布秀尔,

欢腾起舞。

从额尔古纳河流域,到阿尔泰山,我們都可以听到托布秀尔那激越壮美的史诗一般浑厚的声音。这是一幅多么寥廓的北方游牧民族音乐生活的历史画卷!

蕤宾铁与苏门啸

蕤宾是古代十二律之一。《说郛》卷一百引段安节《乐府杂录》载:

贞元中,王芬、曹保,保子善才,其孙曹钢,皆袭所艺;次有裴兴奴,与钢同时。曹善运拨若风雨,而不事扣弦,兴奴长于拢、捻类。时人谓曹钢有右手,兴奴有左手。武宗初朱崖李太尉有乐吏廉郊者,师于曹钢,尽钢之能。钢常曰:“教人多矣,未有此性灵弟子也。”郊尝诣平泉别墅,值风清月朗,携琵琶池上弹蕤宾调,忽闻芰荷间有物跳跃之声,必谓是鱼,及弹别调,即无所闻,复弹旧调,依旧有声。遂加意朗弹,忽有一物锵然跃出池岸之上,视乃方响一片,盖蕤宾铁也。以指拨精妙,律吕相应也。

这里说唐代贞元时期著名琵琶演奏家曹钢的弟子、朝廷的乐吏廉郊在平泉别墅的水池边弹奏蕤宾调乐曲,此时忽有方响的一片蕤宾铁从芰荷间跃起,以应其声。方响是一种组合式打击乐器,由十六枚大小相同的长方形铁板组成,以其厚薄不同定音高。铁板分上下两层悬垂,以绳系于架上,用小铁锤敲击b。我们在赤峰契丹墓壁画中也可以清晰地看到这种乐器。

蕤宾铁是演奏蕤宾调的铁板,是方响的构件之一。这片蕤宾铁可能是过去的乐人在池畔演奏方响时不经意间失落池中的,或许在水中已经沉寂许久了。而当廉郊弹奏琵琶弹出相应的乐调时,它居然能够应声而出,所谓“指拨精妙,律吕相应”,足以显示出廉郊的高超技艺。当然,这是一个超现实的音乐神话。《庄子·徐无鬼》:“鼓宫宫动,鼓角角动。”《淮南子·览冥训》:“叩宫宫应,弹角角动。”《淮南子·齐俗训》:“故叩宫而宫应,弹角而角动。”《吕氏春秋·应同》:“鼓宫而宫动,鼓角而角动。”东方朔《七谏·谬谏》:“同音者相和兮,同类者相似。飞鸟号其群兮,鹿鸣求其友。故叩宫而宫应兮,弹角而角动。虎啸而谷风至兮,龙举而景云往。音声之相和兮,言物类之相感也。”音声相和是古人最基本的音乐哲学,蕤宾铁从水中应声飞起的神话就是建立在此种音乐哲学的基础之上。这个故事在后世音乐界广泛流传,尤其受到元人的青睐。元代张雨《蕤宾铁琴诗序》云:

《管子》曰:“不可呼以声,而可迎以音。”其蕤宾铁之谓欤?芳洲法师所蓄琴,体制合古,篆铭特佳,近代所希有。因发其义,赋诗一章,仍用孤山中庸子古琴诗韵,示不忘本也。

芳洲法师是宋末元初杭州玛璃寺的住持,蕤宾铁是他收藏的一张宋琴,此琴20 世纪六七十年代被当代著名古琴家龚一发现并收藏。释智圆(976—1022),自号中庸子,宋代著名的诗僧。他隐居西湖孤山多年,后人因称之为孤山法师。依照张雨诗序之意,这张蕤宾铁琴当系孤山法师之旧藏。诗云:

伊谁识古铁,遂将铭雅琴。金木有相感,况乃达人心。无心始朝彻,有耳皆哇淫。自非一再行,终作千丈沉。素弦山雨幔,石荐紫苔侵。我来为拂拭,怀古抑何深。抱之望虞舜,愿鼓南风音。(〔明〕蒋克谦辑:《琴书大全》卷十九)

这张琴的雅名,即渊源于上引《乐府杂录》所记蕤宾铁的故事。非常幸运的是,张雨所书此诗的书法真迹尚在人间。

而后来元代著名诗人钱惟善受到这个音乐故事的感动,也创作了一首《蕤宾铁》诗:

君不见朱崖大尉家,曹钢弟子善琵琶。平泉别墅朗谈处,有物跳出青莲花。月白风清纵幽赏,视之乃是铁方响。辟如以铎求黄钟,宫声相应无差爽。琵琶虽妙争如琴,雅郑未必无知音。莲师之谈过聪颖,间以铁写禅之心。请师试鼓蕤宾调,定有锵然跃深沼。琴兮铁兮何要妙,我当往和苏门啸。(〔元〕钱惟善《江月松风集》卷十一)

从“君不见”句到“宫声”句,讲述的就是上引《乐府杂录》记载的乐吏廉郊演奏琵琶的神奇故事。“琵琶”二句是过渡句,随后便写莲师弹琴,并与廉郊之事做对比。显然这位莲师也是一位著名的琴僧。钱惟善《江月松风集》卷十一《石上枯》诗曰:

君不见零陵湘水西,石上枯桐一千尺。朝阳无复凤鸾鸣,窍中犹有蛟龙蛰。震霆一夜烈火焚,赏音邂逅超道人。斫作三琴号神品,递钟焦尾斯其伦。好事相携东入海,莲师获之极珍爱。世经丧乱恐若失,古制宛然遗韵在。南风吹断苍梧阴,如此良质那易寻。凭谁更写柳州赞,即是当时霹雳琴。

诗题下作者注:“莲上人琴名。”也就是说,“石上枯”是莲法师的一张爱琴。全诗记述了“莲师”得此神琴的故事以及主人对它的珍爱。显然,《蕤宾铁》和《石上枯》二诗在内容上有密切的关联性。

但在我们为“琴、铁故事”惊异之时,诗人最后亮出“琴兮铁兮何要妙,我当往和苏门啸”二句,全诗至此戛然而止。在诗人看来,此事虽然神奇,但“苏门啸”更有魅力,所以诗人要前往苏门山,在历史的时空中与魏晋时代的苏门山的啸者唱和一番。

苏门长啸是一个迷人的充满神秘感的音乐故事。《世说新语·栖逸》第1 条:

阮步兵啸闻数百步。苏门山中,忽有真人,樵伐者咸共传说。阮籍往观,见其人拥膝岩侧,籍登岭就之,箕踞相对。籍商略终古,上陈黄、农玄寂之道,下考三代盛德之美以问之,仡然不应。复叙有为之教、栖神导气之术以观之,彼犹如前,凝瞩不转。籍因对之长啸。良久,乃笑曰:“可更作。”籍复啸。意尽,退还半岭许,闻上然有声,如数部鼓吹,林谷传响,顾看,乃向人啸也

那么,长啸究竟是一种什么样的声音呢?钱锺书在讨论晋人成公绥的《啸赋》时指出:

盖啸之音虽必成方、成文,而不借物、假器,故较金石丝竹为“自然”耳。然虽不藉器成乐,却能仿器作声,几类后世所谓“口技”;观“若夫假象金革,拟则陶匏,众声繁奏,若笳若箫”云云,足以知之。又观“列列飚扬,啾啾响作。奏胡马之长思,向寒风乎北朔,又似鸿雁之将雏,群鸣号呼沙漠。故能因形创声,随事造曲”云云,则似不特能拟笳箫等乐器之响,并能肖马嘶雁唳等禽兽鸣号,俨然口技之“相声”

《昭明文选》卷十七和卷十八,著录了王褒《洞箫赋》(器乐)、马融《长笛赋》(器乐)、傅毅《舞赋》(舞乐)、嵇康《琴赋》(器乐)、潘岳《笙赋》(器乐)和成公绥《啸赋》(聲乐)等六篇名作,涉及器乐、舞乐和声乐三种音乐艺术形式,如果说长啸是“口技之‘相声”,如何能够解释得通?而以“禽兽鸣号”形容“乐器之声”,这种情况在古典作品中也十分常见。唐代李颀《听董大弹胡笳声兼寄语弄房给事》:“蔡女昔造胡笳声,一弹一十有八拍。……空山百鸟散还合,万里浮云阴且晴。嘶酸雏雁失群夜,断绝胡儿恋母声。”(《全唐诗》卷一三三)《听安万善吹觱篥歌》:“南山截竹为觱篥,此本自龟兹出。……枯桑老柏寒飕飕,九雏鸣凤乱啾啾。龙吟虎啸一时发,万籁百泉相与秋。”(《全唐诗》卷一三三)此类诗句简直不胜枚举。因之,倘若将啸视为对“乐器之声”和“禽兽鸣号”的“拟”和“肖”,就未免胶柱鼓瑟,再视之为“口技之‘相声”,则愈加荒唐可笑。其实钱先生所引《啸赋》诸语,乃是成公绥对长啸的旋律仿生之艺术特质的演绎,适足以证明啸具有摄人心魂的生动之美,这种美足以使人浮想联翩,心游万仞。而《世说新语》所谓“如数部鼓吹,林谷传响”,则足以表明苏门真人之啸乃是一种多声部的声乐艺术,明显具有二重或者二重以上结构的音乐织体特征。因为如果仅仅是为了形容苏门真人之啸的音量很大的话,那么,用“声如鼓吹”这样的说法也就足够了,但是,加上“数部”二字,就绝不仅仅是形容声音大的问题。这说明苏门真人之啸是由一个人产生的“合唱”,其中可能包含着三个以上的声部。根据笔者的调查,当代的呼麦艺术家,如查干扎木能够用浩林·潮尔创造这样的声乐艺术效果,他的三声部呼麦吟唱确实具有“如数部鼓吹”的气势。因此,这个比喻并非夸张性的形容之语,而是对一种特殊的歌唱艺术的彰显,这就是至今仍然在蒙古草原上流传的呼麦艺术。呼麦(蒙古语Хθθмий,古蒙古语kцgemi,西文khoomei)是浩林·潮尔(Holin-Chor)的俗称,所谓“潮尔(Chor)”,蒙古语意为和声;“浩林”,蒙古语本意为喉咙,由此引申为喉音之意。呼麦就是喉歌(Throat Singing),这是一种非常独特的喉音艺术:歌唱者运用特殊的声音技巧,一人同时唱出两个或者两个以上的声部,形成罕见的多声部形态。演唱者运用闭气技巧,用丹田之气适当冲击声带,发出粗壮的气泡音,形成低声部。在此基础上,巧妙地调节口腔共鸣,集中和强化泛音,唱出透明、清亮、带有金属声的高音声部,获得无比美妙的声音效果。

苏门山位于今日河南省新乡市辉县市百泉湖畔(北侧),至今名称未变。元代许衡《鲁斋遗书》卷十四《门人白栋题思亲亭记》对百泉景色有如下描写:

万脉珠涌,辉浄澄彻,流而不浊,即《诗》所谓泉水也。近可以溉秔稻、转碾硙于本境,远可以漕粮饷、济商旅于海门。其旁则修竹茂密,翠如琅玕,其中则莲芡芬芳,烂若云锦,岸花秀发,四时画图,林鸟和鸣,竟日佳唱,遗山所谓“烟景独觉苏门多”者即此地也。

魏晋时代的苏门山是一个丛林郁茂、百泉涵汇的地方。但这座山不过是海拔一百公尺左右的小山,“啸闻数百步”的阮籍在这里很容易让苏门真人听到他的啸声。山下碧波荡漾的湖水,不仅有助于啸声的传播,而且在日光的照耀之下,湖中升起的水雾能够阻挡声波,因而产生回声。唐代孙广《啸旨·苏门章第十一》: