早期鸳鸯蝴蝶派:徐枕亚的《玉梨魂》

2021-01-25许子东

许子东

梁启超的小说理论和晚清谴责小说,在文人感时忧国、批判社会现实和白话小说语言三个方面,都对“五四” 以后的新文学有直接的影响(争论这种影响关系,近年已成为一个学术热点),但这种影响至少在时间上不是无缝衔接。在20 世纪初小说革命和五四新文学革命中间,差不多有十几年,隔着一个很不相同的“鸳鸯蝴蝶派”。

在四部晚清谴责小说发表的同时或之后,文坛上出现了很多的“现形记” “怪现状”,其中有《学生现形记》(1906)、《商界现形记》(1911)、《女界现形记》(年代不详)、《革命现形记》(1909)、《官场怪现状》(1911)、《近十年目睹之怪现状》(1910)等。既是文学市场化的模仿规律,也说明梁启超理论的巨大影响。但这种小说救世的风气为时不久,据陈伯海、袁进的《上海近代文学史》,1906 年上海广智书局出版吴趼人的长篇小说《恨海》,标志了文坛风气的转变,从“社会批判”转向“鸳鸯蝴蝶”a。林琴南翻译《巴黎茶花女遗事》是影响风气转变的一个原因。像《官场现形记》和《二十年目睹之怪现状》那样一部小说罗列展览几十上百个丑恶官场的故事,一般也容易令人产生审美(或审丑)疲劳。以上海印刷工业为基础的现代报刊及小说市场,本来也就有满足市民阅读需求的经济责任。在吴趼人《恨海》同一时期或稍后,接连出版有符霖的《禽海石》(1906)、李涵秋的《双花记》(1907)、小白的《鸳鸯碎》(1908)、天虚我生的《可怜虫》(1909),再加上孙玉声的《海上繁华梦》、张春帆的《九尾龟》等狭邪青楼小说,可以说在1906 年之后十几年间,“言情”成为上海(或可说中国)文坛主流。

这个时期作家们的创作态度其实有些矛盾。一方面他们还是受到梁启超小说革命思想的影响,比方李涵秋虽然是“鸳鸯蝴蝶派”,可他说:“我辈手无斧柯,虽不能澄清国政,然有一支笔在,亦可以改良社会,唤醒人民。”b 所以他写言情小说出名的同时,又创作历史小说《广陵潮》。标榜娱乐的《礼拜六》杂志,亦声称“爱国心偏苦,朝中知不知”c。徐枕亚也强调过文学的社会功能:“小说之势力,最足以普及于社会,小说之思想,最足以感动夫人之心。得千百名师益友,不如得一二有益身心之小说。”d 但同样是徐枕亚,在依据亲身经历写作的《玉梨魂》出名后接连重写同类悲剧并自办杂志《小说丛报》希望能够畅销时,他又在“发刊辞”中主张:“原夫小说者,俳优下技,难言经世文章;茶酒余闲,只供清谈资料。”“有口不谈家国……寄情只在风花……”e 当然,《礼拜六》的口号更加直接:“买笑耗金钱,觅醉碍健康,顾曲苦喧嚣,不若读小说之省俭而安乐也。”f 不仅说小说可以消闲,而且还便宜、节约。去找妓女要花钱,喝酒对身体不好,所以看看小说,享受省俭而安乐的白日梦吧。鸳鸯蝴蝶派大师周瘦鹃最早编的《〈快活〉祝词》,是一个典型的文学游戏宣言:

现在的世界,不快活极了,上天下地充满着不快活的空气,简直没有一个快活的人。做专制国的大皇帝,总算快活了,然而小百姓要闹革命,仍是不快活。做天上的神仙,再快活没有了,然而新人物要破除迷信,也是不快活。至于做一个寻常的人,不用说是不快活的了。在这百不快活之中,我们就得感谢《快活》的主人,做出一本《快活》杂志,给大家快活快活,忘却那许多不快活的事

世俗、消闲、游戏、娱乐,其实本来就是中国“ 小说”这个文类的固有传统,鸳鸯蝴蝶派文学在整个20 世纪中国文学发展当中,或隐或显始终存在。直到现在,消闲娱乐也还是流行文学和网络文学的理论基础。但是鸳鸯蝴蝶派真正占据文坛主流地位,主要是在1906 年到1918 年在小说界革命和“五四”之间,在梁启超和鲁迅之间。

清末民初上海的言情文学,比较之前的狭邪青楼小说,有传承又有区别。鲁迅1931 年8 月12 日在上海有个演讲,对晚清民初青楼言情小说,有一番浅显但又刻薄的概括形容:

那时的读书人,大概可以分他为两种,就是君子和才子。君子是只读四书五经,做八股,非常规矩的。而才子却此外还要看小说,例如《红楼梦》。才子原是多愁多病,要闻鸡生气,见月伤心的。一到上海,又遇见了婊子。去嫖的时候,可以叫十个二十个的年青姑娘聚集在一处,样子很有些像《红楼梦》,于是他就觉得自己好像贾宝玉。自己是才子,那么婊子当然是佳人,于是才子佳人的书就产生了。内容多半是,惟才子能怜这些风尘沦落的佳人,惟佳人能识坎坷不遇的才子,受尽千辛万苦之后,终于成了佳偶,或者是都成了神仙。

被鲁迅嘲讽的这一种比较理想化的青楼爱情梦,比如魏子安的《花月痕》,有心重写宝黛故事,恩客韦痴珠终生潦倒,他和风尘女子刘秋痕的关系是个浪漫悲剧。另外一对恩客和妓女恋爱成功,韩荷生才兼文武,屡建奇功,终得封侯,杜采秋最后变成了一品夫人。《花月痕》不仅写爱情凄婉动人,而且炫耀才华,文字功夫了得。据说鸳鸯蝴蝶派这个名字或者文化现象,就来自于《花月痕》第三十一回里边的一句话:“卅六鸳鸯同命鸟,一双蝴蝶可怜虫。”i 这类理想主义言情小说还可上溯到描写同性恋的《品花宝鉴》,陈森的人物必有三种美德:“情”——爱情或者感情能力;“才”——文学才华;“愁”——感伤能力。王德威概括说:“没有这三种美德的人,不配谈爱。”!0 就像世界上的颜色都是红、蓝、绿,鸳鸯蝴蝶派的三原色就是情、才、愁。《玉梨魂》显然也是情、才、愁三結合的著名典范。夏志清更认为像《玉梨魂》这样的“爱情悲剧充分运用了中国旧文学中一贯的‘感伤- 言情(sentimentalerotic)传统;此一长久延续的光辉传统,可见于李商隐、杜牧、李后主等的诗词,以及《西厢记》《牡丹亭》《桃花扇》《长生殿》《红楼梦》等的戏剧和小说。……《玉梨魂》正代表了此传统的最后一次的开花结果”!1。如果这个大胆说法成立,那么至少早期骈文鸳鸯蝴蝶派,就不仅只是被林培瑞等学者当作大众集体梦想来解读的现代通俗文学!2。好像新派武侠小说,其实也在延续司马迁以来的“千古文人侠客梦”!3,从徐枕亚、张恨水到琼瑶、亦舒,20 世纪言情小说是否也在有意无意之间复制旧中国文学的“感伤- 言情”?因为有世俗人心群众基础,所以后来“五四”新文学和革命文学占尽优势,但鸳鸯蝴蝶派从来没有被彻底消灭。《玉梨魂》正体现了从旧式文人自我疗伤到20 世纪言情生产的转折和过渡。

鲁迅认为晚清狭邪小说在红尘女子身上寄托爱情理想,其实是才子們的自作多情。“佳人才子的书盛行的好几年,后一辈的才子的心思就渐渐改变了。他们发见了佳人并非因为‘爱才若渴而做婊子的,佳人只为的是钱。然而佳人要才子的钱,是不应该的,才子于是想了种种制伏婊子的妙法,不但不上当,还占了她们的便宜。叙述这各种手段的小说就出现了,社会上也很风行,因为可以做嫖学教科书去读。这些书里面的主人公,不再是才子+呆子,而是在婊子那里得了胜利的英雄豪杰,是才子+流氓。”!

最后一句“才子+流氓”很有名,鲁迅20 世纪30 年代初做这个演讲时可能有点借题发挥讽刺海派革命文学和创造社郭沫若等人。在学术著作中鲁迅曾区分晚清青楼小说的三种倾向:“作者对于妓家的写法凡三变,先是溢美,中是近真,临末又溢恶。”!5“溢美” 是将性工作者理想化,在风月场上寻找高尚爱情。“溢恶” 即丑化性工作者,男人炫耀嫖界计谋和手段。典型代表如张春帆的《九尾龟》,小说中某官员有五个姨太太,他的姨太太及亲人都出轨,每人给他一顶绿帽,所以叫“九尾龟”。但是真正的主角却是一个叫章秋谷的有才华、有本领的帅哥,playboy,江南名士,玩弄女性的高手。很多人认为此书是教人堕落的嫖界指南。在“溢美”跟“溢恶”以外,鲁迅很欣赏韩邦庆《海上花列传》的“近真”。后来胡适、张爱玲也都十分推崇《海上花列传》,我们以后在讨论郁达夫小说时再论。鲁迅又分析晚清青楼小说如何衰落和转化:“才子+ 流氓的小说,但也渐渐的衰退了,那原因,我想,一则因为总是这一套老调子——妓女要钱,嫖客用手段,原不会写不完的;二则因为所用的是苏白,如什么倪= 我,耐= 你,阿是= 是否之类,除了老上海和江浙的人们之外,谁也看不懂。……这时新的才子+ 佳人小说便又流行起来,但佳人已是良家女子了,和才子相悦相恋,分拆不开,柳荫花下,像一对胡蝶,一双鸳鸯一样,但有时因为严亲,或者因为薄命,也竟至于偶见悲剧的结局,不再都成神仙了,——这实在不能不说是一个大进步。……《眉语》!6 出现的时候,是这鸳鸯胡蝶式文学的极盛时期。后来《眉语》虽遭禁止,势力却并不消退,直待《新青年》盛行起来,这才受了打击。”!

鲁迅这段评述告诉我们,第一,鸳鸯蝴蝶派和之前狭邪青楼小说的明显区别是:佳人也是良家女子,男人终于可以和妓院以外的女人谈恋爱了。第二,鸳鸯蝴蝶派是因为《新青年》的流行才消退的。

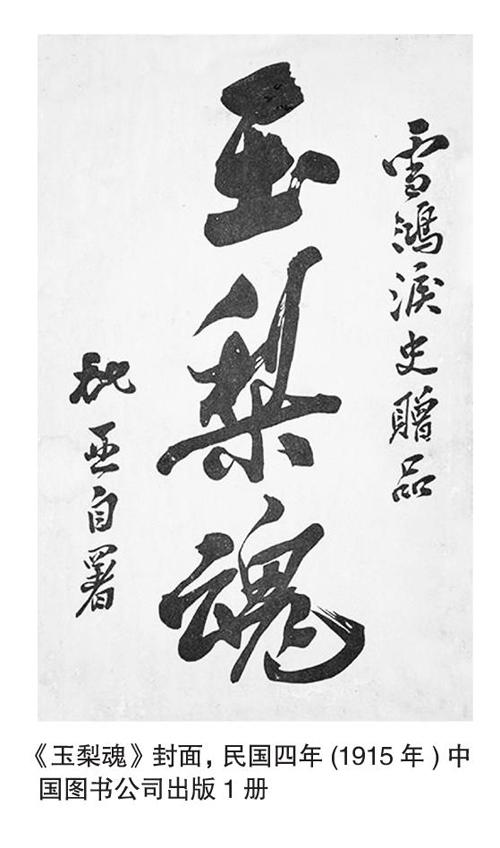

人民文学出版社出版的《鲁迅全集》对“鸳鸯蝴蝶派” 有如下注释:“鸳鸯蝴蝶派兴起于清末民初,先后办过《小说时报》《民权报》《小说丛报》《礼拜六》等刊物。因《礼拜六》影响较大,所以也称为‘礼拜六派。代表作家有包天笑、陈蝶仙、徐枕亚、周瘦鹃、张恨水,等等。”!8 徐枕亚的《玉梨魂》一般被认为是鸳鸯蝴蝶派的代表作。可是今天读者打开《玉梨魂》,恐怕不会得到通俗的消闲,因为语言的关系。

试读小说正文第一段:

曙烟如梦,朝旭腾辉。光线直射于玻璃窗上,作胭脂色。窗外梨花一株,傍墙玉立,艳笼残月,香逐晓风。望之亭亭若缟袂仙……香雪缤纷,泪痕狼藉,玉容无主,万白狂飞,地上铺成一片雪衣。此时情景,即上群玉山头,游广寒宫里,恐亦无以过之。而窗之左假山石畔,则更有辛夷一株,轻苞初坼,红艳欲烧,晓露未干,压枝无力,芳姿袅娜,照耀于初日之下,如石家锦障,令人目眩神迷

这样的语言不是一段,而是整章整篇。第一章“葬花”讲的就是一个叫梦霞的人在看窗外的景色,“梦霞多情矣”“而以花为命矣”……

比较一下《官场现形记》第一卷第一段:“话说陕西同州府朝邑县,城南三十里地方,原有一个村庄。这庄内住的只有赵、方二姓,并无他族。这庄叫小不小,叫大不大,也有二三十户人家。”

再看《孽海花》第一段:“却说自由神,是哪一位列圣?敕封何朝?铸象何地?说也话长。如今先说个极野蛮自由的奴隶国。在地球五大洋之外,哥伦布未辟,麦哲伦不到的地方,是一个大大的海,叫做‘孽海。那海里头有一个岛,叫做‘奴乐岛。”

《老残游记》第一段:“话说山东登州府东门外有一座大山,名叫蓬莱山。山上有个阁子,名叫蓬莱阁……” “却说那年有个游客,名叫老残。此人原姓铁,单名一个英字,号补残。因慕懒残和尚煨芋的故事,遂取这‘残字做号。大家因他为人颇不讨厌,契重他的意思,都叫他老残。不知不觉,这‘老残二字便成了个别号了。”

把几部小说的首段文字并列起来,不难看到,在20 世纪初期最重要的小说里,关心社会政治、既载道又言志的谴责小说都已在使用白话,和“五四”以后的文学语言差别不大,反而是以消闲通俗著称的“鸳鸯蝴蝶派” 作品,却还在使用精美修饰的文言骈体。不是某些段落,几乎是整个长篇,中间还夹带了很多旧体诗词和书信,更加书面化。

这就至少有了两种解读的可能:或者至少早期鸳鸯蝴蝶派并不只是追求通俗和娱乐;或者当时通过小说追求娱乐消闲的读者们,古典文学和文言基础都很高。

主人公梦霞是个男人。“梦霞姓何名凭,别号青陵恨人,籍隶苏之太湖。”长大以后人呼才子,醉心于《石头记》。“梦霞固才人也、情人也,亦愁人也。”作家与王德威英雄所见略同,才、情、愁三者不可缺。梦霞二十一岁,在苏州某校教书,到远房亲戚崔家寄宿,兼职家庭教师。学生是崔长者的八岁孙子,崔长者的儿子已经去世。家庭富裕,房子很大,佣人众多。小孩叫鹏郎,鹏郎的母亲就是小说女主角梨娘,二十七岁,非常有才学。小说从第三章开始,就搭好恋爱戏舞台。好不容易“才、情、愁”男子可以和风月场外的良家女子谈恋爱了,碰到的却不是莺莺般闺秀,或者黛玉般表妹,而偏偏命定迷恋上一个年轻寡妇,于是便演变出一场难度很高的爱情悲剧。“美人薄命,名士多情,五百年前孽冤未了。梦霞不来,而梨娘之怨苦;梦霞来,而梨娘之恨更长矣。”

梨娘开始只是关心儿子有没有受到好的教育,一路观察,其实也是偷窥家庭教师上课。看到老师温厚有礼,儿子学习进步,心中便有了好感。梦霞看着这家的书香氛围,便知女主人贤淑。并未见面,“……两人暗中一线之爱情,已怦怦欲动矣。梦霞倾慕梨娘之心甚殷,爱怜梨娘之心更挚,因慕而生恋,因恋而成痴。”@3“生恋”“成痴”, 其实面对面说话的机会也没有,二人已是“望风洒泪,两人同此痴情;对月盟心,一见便成知己”。这个阶段,男主人公住在崔家相当舒服。“日则有崔父助其闲谈,夜则有鹏郎伴其岑寂。衣垢则婢媪为之洗涤……地污则馆僮为之粪除。”@4 大家对家庭教师这么好,也都是因为梨娘的意思。二人关系再进一步,就要靠文字。“此侯朝宗所以钟情于李香君,韦痴珠所以倾心于刘秋痕也……梦霞之于梨娘亦犹是焉耳。”文本互涉,直接道出了鸳鸯蝴蝶派《玉梨魂》与青楼小说《花月痕》的精神联系。第一章“葬花”,当然也是向《红楼梦》第二十三回致敬偷魂,不过写黛玉的文字远比《玉梨魂》更近于白话。在一番诗文相思后,终有一个小突破,某晚梦霞不在,梨娘悄悄进房,拿走梦霞诗稿。因为这事,梦霞写了第一封情书,叫学生带给他母亲。“此日先传心事,桃笺飞上妆台;他时或许面谈,絮语撰开绣阁。梨娘读毕,且惊且喜,情语融心,略含微恼,红潮晕颊,半带娇羞。始则执书而痴想,继则掷书而长叹,终则对书而下泪。”女人收到信,先痴想,后长叹,最后对书下泪。为什么?道理很简单:寡妇要守节,再恋爱是不可能的。“梨娘之心如此,则两人将从此撒手乎?” “而作此《玉梨魂》者,亦将从此搁笔乎?”你们不谈了,作家就不写了?当然不可能了,这才第四章,全书有三十章,转折点是第十三章。从第四到第十三章,两个人就是有文化地“作”,骈体相思,文言折腾。

梦霞寄信以后心神不定,十分夸张,“梦霞一念旋生,一念旋灭,如露、如電,顷刻皆幻……然梦霞已为一缕情丝牢牢缚定,神经全失其作用,不觉惶急万分,历碌万状,彷徨不定,疑惧交加。此夜梦魂之颠倒,梦霞亦自觉从未如此,五更如度五重关耳”。第二天梨娘的回信来了,“人海茫茫,春闺寂寂,犹有人念及薄命人……此梨影之幸矣!然梨影之幸,正梨影之大不幸也。……梨影自念,生具几分颜色,略带一点慧根……今也独守空帏,自悲自吊,对镜而眉不开峰,抚枕而梦无来路。画眉窗下,鹦鹉无言;照影池边,鸳鸯欺我”。

百年前的“鸳鸯蝴蝶派”,拍拖也要有文化,兜兜转转、自怜自爱。梨娘自我安慰,也安慰男人:“自古诗人,每多情种;从来名士,无不风流。夫以才多如君,情深如君,何处不足以售其才?”这个“售”字妙得很,哪里不能卖才?“何处不足以寄其情?”然而寡妇表白,“此日之心,已如古井,何必再生波浪,自取覆沉”,所以婉言相拒,“要是有情,来世相会……”

我读信时首先在想,这信要是被儿子( 梨娘的儿子也识字了) 看到,或者被公公看到怎么办?好像是拒绝,可是情意绵绵。而且,男女同宅,花园近在咫尺,写这么长的信,还不见面,眉目传情不行吗?徐枕亚好像知道了我们读者的想法,立刻说明,关于男人的寻芳之思、女人的怀春之意之类,“记者(作者)虽不文,决不敢写此秽亵之情,以污我宝贵之笔墨,而开罪于阅者诸君也。此记者传述此书之本旨,阅此书者,不可不知者也”。

告诉你们,男女眉来眼去的、挑逗的,甚至要touch 皮肤的种种……我是不写的。我们是“鸳鸯蝴蝶”,重点是苦苦相思,绝望感伤,不追求官能刺激,青楼指南。那时如有书报检查官员,一定很满意这么干净的恋爱,这么清澈的精神。谁想看“此处删去多少字” ,别来我这里。

梦霞感到痴情无望,“一歌而闷怀开,再歌而酒情涌,三歌而哭声纵”,唱歌,醉酒,痛哭,然后就生病了。在中国言情小说中,“爱情是一种病”不是隐喻。一定要生病,你不病,这不叫爱。病得越重,爱得越深。所以梨娘用书信诗词安慰。男人渐渐病情好转,二人还是不敢接近,“发乎情,止乎病”。梦霞写信:“爱卿、感卿而甘为卿死……一言既出,驷马难追……情果不移,一世鸳鸯独宿”, “憔悴余生,复何足惜!愿卿勿复念仆矣”,二人其实还没有直接见面,谈恋爱,只是写诗,已经发誓。

梨娘读信以后,“泪似珠联,心如锥刺,初不料梦霞之痴,竟至于此也……阅者诸君亦知梨娘得书之后,欲抛抛不得,欲恋恋无从,血共魂飞,心和泪热……不三日,而梨容憔悴,病重三分矣”。男的刚刚好,女的接着病,病得更严重。看来才、情、愁之外,还得加上第四要素“病”。“相持不决,两败俱伤。为梨娘危,又为梦霞危矣。”就这样,双方一直从第四回“作”到第十三回,突然有了转机。

崔家小姑筠倩从城里回来了。梨娘觉得受了新式教育的十七岁的小姑和梦霞很配,突然脑洞大开想出一个接木移花之计。“以筠倩之年、之貌、之学问、之志气,与梦霞洵属天然佳偶。我之爱筠倩,无异于爱梦霞,就中为两人撮合,事亦大佳。”这个小说后来大卖,可能就是因为这个奇葩情节。我爱但是得不到,我就把身边最亲近的人交给我最爱的人,让两个我最爱的人在一起。更奇妙而且值得深思的是,之前信誓旦旦只爱梨娘的男人,得知这移花接木之计,竟然也没有坚决反对,说考虑一下。是一时无法拒绝梨娘好意,还是真的满足男人某种潜意识梦想?说考虑考虑,梦霞先回家乡。其间有一同事捣乱,送假信破坏男女主角关系。也因为这些假信,造成误会,反而促成了梦霞和梨娘的第一次半夜私会。私会当中流泪诉衷情,共同商量怎么应对外界压力。在梨娘的苦心劝说下,梦霞真的向崔父去提亲,要娶筠倩。崔老爷喜欢这个家庭教师,马上同意,但是要求入赘。小姑虽然接受新式教育,相信婚姻自由,但仍经不起嫂嫂劝说,且不能违背父亲的意志,于是婚事已定。

但梦霞还是觉得此事荒唐,就写信给梨娘抱怨。梨娘说,我可是为你们好,委屈我自己,所以剪发绝情。男主角则写血书作答。其实到此时,二人才第二次见面——他们不知道此生只有这两次见面。婚事当前,梦霞和梨娘都觉得自己是牺牲品。其实小姑,更有理由说自己才是牺牲品。三个当事人都在牺牲,这是怎样的鸳鸯蝴蝶风的“三人情”。

小说最后五章,剧情急转直下。收到男人血书,梨娘也意识到移花接木计荒唐:“我以爱梦霞者,误梦霞,以爱筠倩者,误筠倩矣。我一妇人而误二人,因情造孽,不亦太深耶!我生而梦霞之情终不变,筠倩将沦于悲境;我死而梦霞之情亦死,或终能与筠倩和好。”就是说,只要我在这世上,梦霞就不会喜欢小姑,所以还是悲剧。不如我死了,他们就会相爱。“我深误筠倩,生亦无以对筠倩,固不如死也。我死可以保全一己之名节,成就他人之好事。”对男人的爱情太有信心,自己又太有圣母精神,临死仍想着要保全名节。一旦有心去死,她就真的一病不起。等到梦霞从家乡回来,梨娘已经病故。严肃文学常写“生在这世上,没有一样感情不是千疮百孔的”@5,鸳鸯蝴蝶派的爱情,原来这么高尚,先人后己,牺牲自己。

最重要的情节发展,是小姑在梨娘的遗体胸前发现一封信,留给她的,说明了真情,说是我“爱妹者负妹,此余始料所不及也。余今以一死报妹……余自求死,本非病也”,而且梨娘承认:“余身已不能自主,一任情魔颠倒而已。”所以安排妹的婚事,也是自求解脱,结果发现“妹以失却自由,郁郁不乐,余心为之一惧”。总而言之,只有今日一死,妹妹和梦霞才会有一生幸福。读信以后的小姑非但没去追求生活幸福,反而觉得嫂嫂爱我,为我而死,我又“何惜此薄命微躯,而不为爱我者殉耶?”小说最后两章已经不是第三人称了,是朋友石痴的记述,找到了小姑病死前的日记。原来小姑不久也病死,引用了西言:不自由,毋宁死。“最可痛者,误余而制余者,乃出于余所爱之梨嫂……余非惟不敢怨嫂,且亦不敢怨梦霞也。”一样可怜虫,几位同命鸟,谁也无法怪谁。筠倩的病越重,日记越凄凉,“泉路冥冥,知嫂待余久矣,余之归期,当已不远。余甚盼梦霞来,以余之衷曲示之,而后目可瞑也……余死之后,余夫必来,余之日记,必能入余夫之目,幸自珍重,勿痛余也”。

不知怎么回事,男主角在筠倩病死的时候还没赶到。最后梦霞就去参加辛亥革命,死于战场。

《玉梨魂》的这些情节,当然可以置疑。寡妇恋爱越界,可以理解,绝望到让家人移花接木,虽然荒诞但也不是完全不可能。问题是男人居然接受,令人怀疑他的痴心誓言。更不可思议的是,小姑何以不拒绝?她到底为什么而成亲?为什么而殉情?这么荒诞离奇的情节,却能够被当时的读者接受(小说两年热销两万册),关键原因就是作品中最不可思议的核心情节,竟是作家亲身经历。徐枕亚,江苏常熟人,十四岁入读虞南师范学校,二十岁在无锡西仓镇鸿西小学堂任教,与学生寡母陈佩芬相恋。次年与陈的侄女(不是小姑)蔡蕊珠结婚。《玉梨魂》的核心故事——男人与自己恋人的亲属成婚,竟是徐枕亚的自叙传(作品是作家自叙传,远非郁达夫首创)。这是一个恐怕连编都编不出来的情节。中国古代爱情文学无数,描写寡妇恋爱的为数极少,更遑论演变成三人行。小说当然修改了部分事实,除了戏剧性的三人死亡的悲惨结尾外,还有两个微妙改动:夏志清引用黄天石的说法:“陈姓寡妇容貌相当动人,但她一只脚有点跛。”@6 这个生理缺陷在作品里当然被“美图秀秀”了,免得喜欢鸳鸯蝴蝶的读者扫兴。1997 年《苏州杂志》第一期发表时萌的文章《〈玉梨魂〉真相大白》,说“佩芬没有梨娘贞洁,她在房内夜会情人时最终屈服在他的激情之下”。而且后来,枕亚虽然强烈抗议,但“还是顺从了佩芬的转告与她的侄女蔡蕊珠成婚”。@7 相比之下,夜会激情令今人觉得更加真实,寡妇守节则令当时的读者更加感动。言情小说的真正关键,不在情,而在礼。只有坚守礼教底线,情感才能令人欲仙欲死。《玉梨魂》一方面从情节、文字两方面都加倍夸张了《西厢记》《牡丹亭》《红楼梦》的感伤—言情传统,同时又的确开启了现代文化工业意义上的鸳鸯蝴蝶风格。初写《玉梨魂》,作者只是用骈体文言表述自己的难言血泪,是言情也是言志。小说在《民权报》出版后大卖,徐枕亚却因是报社职员拿不到版税。他不甘心,诉之法院,胜诉后便自办《小说丛报》,并将同一故事改写成日记体的《雪鸿泪史》。鸳鸯蝴蝶派和革命文学一样,不仅是作家写作,也是读者、评家、市场与社会的共同创造。徐枕亚的《玉梨魂》记录了文人个人疗伤向言情文化生产的具体转化过程。