“双减”背景下的课后服务供给方式及质量评估

2021-01-23周玲

周玲

摘要随着“双减”政策落地,课后服务的覆盖地区、学校和学生数量都急速增长。为保障课后服务供给质量,经费投入上应采取政府财政为主、服务享有者家庭合理分担、其他主体积极参与的多渠道筹措经费方式,并通过专项和预算管理将课后服务经费纳入中小学校常规性教育教学活动的经费保障体系中;同时应灵活采取本校教师和校外专业机构等不同主体的组合提供方式,并通过机构自评和第三方评估,把控课后服务的质量与发展方向。

关键词 课后服务;财政投入保障;政府购买;第三方评估;“双减”政策

中图分类号G63

文献标识码B

文章编号1002-2384(2021)12-0035-04

“双减”政策的出台不仅在教育界引发热议,而且因其涉及利益群体类别多样、规模巨大,引起了广泛的社会反响。《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称《“双减”意见》)在对“减”提出规范的同时,也对“加”作了要求,即提升课后服务水平和教育教学质量。其中“课后服务”早在2017年教育部办公厅《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》(以下简称《指导意见》)中就作了专门的政策规定。但上述两个文件均没有对课后服务的具体供给方式作出说明,这一方面反映了义务教育地方主责的原则,鼓励各地区、各学校在实践中结合当地的实际情况,不断探索因地制宜的供给方式;另一方面也使得各地因为对政策的理解不同而导致其实施方式和效果各有千秋。我們有必要对课后服务供给的几个基本问题进行深入研究和讨论。

关于课后服务的经费保障,《指导意见》中提出了教育部门统筹规划资源、相关部门资金支持、严禁对学生家庭乱收费等要求。那么如何保证课后服务的经费投入?对此,笔者认为首先需要关注以下两个问题。

1. 课后服务经费投入方式

我国义务教育的基本投入主要来自县市级政府财政,并采取转移支付的方式予以保障。强制性和免费性是义务教育的基本特征,课后服务虽然是义务教育阶段的学校事务,但它是一项学生自愿参加的活动,并非强制所有学生参加,因此课后服务不属于义务教育活动的范畴。在这种情况下,享受课后服务的学生家庭承担一定比例的成本,具有一定的合理性。因此学校让学生家庭分担一定比例的成本,并不等于乱收费。

从国内外目前的实践来看,课后服务的经费投入主要采取政府财政为主、服务享有者家庭合理分担、其他主体积极参与的多渠道筹措经费的方式。

其一,政府财政为主。这与课后服务活动内容的公益性有关,课后服务是一项使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程,因此其资源投入理应来自政府财政支出。例如:在北欧四国,课后服务属于政府公共服务的一部分,政府利用公共财政承担大部分开支,家长需要承担的费用较少,并且政府同时会为课后服务机构提供相应的补贴或对特定人群施行减免或补偿政策。[1]在我国,山东、江苏、河南等地均提出要加大对课后服务工作的财政保障力度;广东深圳市坚持政府主导原则,财政补贴每生每年1000元;山东威海市2016年以来全市各级财政累计拨付总额1408.5万元用于课后服务活动。

其二,参加课后服务的学生家庭,即课后服务享有者家庭分担一定比例的成本。分担比例大小的确定需要考虑两方面因素:一是课后服务的不同类型,如课业答疑辅导类活动因为是正常课业活动的延伸,学生家庭可不分担成本,而素质拓展类活动则可由学生家庭分担一定的比例;二是学校所在地的经济发展水平和家庭教育支出能力,经济发展水平不同的地区在制定家庭分担比例时可有所区别,而对于贫困地区的学生家庭以及城市地区弱势群体学生家庭,从公平的角度考虑,建议全部由政府财政负担。例如:山东省规定家庭经济困难学生参加课后服务的,免收服务费。

其三,积极鼓励社会其他主体参与课后服务的提供。地方政府应鼓励企事业单位、公益机构等社会组织通过赞助的方式,提供课后服务活动所需要的资源、场地、师资等,以调动社会各方对义务教育的关心和公众参与的积极性。例如:广东广州市华侨外国语学校引入第三方服务机构,学校和机构共同研讨课程、组织实施,家长和学校共同组织评价,多向循环互动。[2]

2. 课后服务经费投入保障

2017年《指导意见》出台后,课后服务就已经在全国各地的中小学校推行开来,随着《“双减”意见》的出台,课后服务的覆盖地区、学校和学生数量都在急速增长。从目前的政策导向来看,课后服务逐渐会成为义务教育阶段中小学校的常规教育教学任务。当前中小学经费执行严格的预算管理,由于课后服务目前尚不在学校日常教育教学活动的范畴,理论上学校的公用经费和人员经费不能覆盖课后服务的相应支出。为保障课后服务的正常开展,经费投入的保障需要从以下几方面进行考虑。

其一,专项拨付。在未将课后服务收支纳入预算管理的前提下,地方教育行政部门应建立课后服务专项,以专项资金的方式拨付课后服务经费。例如:上海静安区教育局专门设立课后服务的年度常规专项,为学校提供资金保障。

其二,预算管理。随着课后服务的普及化、常规化和日常化,课后服务收支逐步纳入政府教育财政预算,执行统一的预算管理制度。例如:河南郑州市目前已将课后服务经费纳入财政预算。

其三,转移支付。加大省级和中央财政的转移支付力度,尤其是针对地方财力薄弱的地区和学校。

为保障课后服务的投入并规范课后服务的支出,有必要根据支出政策、项目要素及成本、财力水平等,建立不同地区、不同学段、不同类别的课后服务项目支出标准体系,各级各类学校和地方教育行政部门对课后服务分类别地进行生均培养成本调查,并根据地区经济社会发展、物价变动和财力变化等动态调整支出标准。例如:河南省提出,对于确需收取课后服务费的,按照公益性和非营利性原则,充分结合当地实际,从学校开展课后服务实际需要出发,综合考虑实际成本、当地经济发展水平、财政补贴情况和学生家庭承受能力等因素,制定合理的收费标准。

根据《“双减”意见》和《指导意见》的要求,课后服务的主要提供方式包括校内教师提供和校外培训机构提供两大类。目前各地在实施课后服务的过程中,这两类主体的提供均有。

1. 两类主体共同参与课后服务

一方面,义务教育阶段中小学教师积极参与课后服务的提供。例如:江苏南通市97.39%的教师参加课后服务及夜自习服务,正高级教师、特级教师、学科带头人等名师全员参与线上课程资源开发;河南郑州市的课后服务实现公办学校全覆盖、城乡全覆盖、有需求学生全覆盖,志愿参加教师占比94.00%;四川成都市义务教育学校课后服务覆盖率100%,95.30%的教师参加了课后服务。

另一方面,积极引进校外非学科类培训机构参与课后服务。例如:安徽合肥市的绝大多数学校都采取与校外正规机构合作方式,共同承担课后三点半服务的教学;上海市主要由学校教师承担,鼓励适当引入符合条件的校外人员,目前已有超过80.00%的教师投入课后服务,624所学校引入退休教师、社区公益组织、非学科类培训机构等专业力量;辽宁沈阳市探索引进非学科类培训机构参与课后服务试点,通过政府购买服务的方式,提供赛艇、攀岩、编程、独轮车等校外资源供学校使用,并按照每年每生1000元的标准予以经费保障;广东广州市以区为单位建立第三方社会机构引进和动态管理机制,实行白名单管理制度,丰富课后服务资源,提供多元化的课程清单供学生选择;山东威海市引进非学科类校外培训机构参与课后服务,建立遴选、评估和退出机制,有效满足学生多样化需求。

2. 根据课后服务内容灵活选择提供主体

在具体实施中,学校到底采用哪一类课后服务提供方式,可根据不同的课后服务内容进行选择。对于课后作业辅导与答疑类课后服务,应以校内教师提供为主,因为他们对于学科教学计划、教学目标、教学进度、教学评价等,以及学生的发展状况有更为专业和全面的了解;对于科普、文体、艺术等兴趣拓展类课后服务,可主要采取志愿活动、“政府购买”等方式,与校外专业人士、正规机构积极合作,借助社会力量为学生提供更为广泛和专业的服务。例如:广东深圳市鼓励退休教师、志愿者、家长、社会机构等共同参与,鼓励社区少年宫、科技馆、体育艺术场馆、高科技企业等为课后服务提供资源。江苏省的课后服务在由本校教师承担的同时,也积极争取退休教师、高校优秀学生、体育教练、民间艺人、非物质文化传承人等具备资质的社会专业人员或志愿服务力量参与其中。

总之,各地区各学校在实际操作中可以采取较为灵活的方式,考虑到尊重和发挥校内教师积极性的原则,可优先邀请并激励校内教师提供课后服务。

2020年全国共有义务教育阶段学校21.08万所,在校生1.56亿人,专任教师1029.49万人。[3]截至2021年9月22日,全国有10.8万所义务教育学校(不含寄宿制学校和村小学)已填报课后服务信息,其中96.30%的学校提供了课后服务;有7743.1万名学生参加了课后服务,学生参加率85.00%,其中有71.20%的学生每周5天全程参加;534.50万名教师参与课后服务工作,占这些学校教师数的86.20%,另聘请了20.6万名校外专业人员参与课后服务工作。[4]

但是课后服务的质量和成效到底如何,则需要通过对课后服务的评价来了解。对课后服务的评价不仅关系到如何进一步提升课后服务的整体水平及服务品质的改善,还因其涉及主体的多元化而具有重要的社会影响力。

1. 基于“4E评价法”构建课后服务绩效评价指标

课后服务的提供,是政府主导下多方利益主体参与的、以促进学生健康成长为目的的公共事务。对课后服务的评估,包括对课后服务的规模、类型、成本、质量、及时性、公众满意度等一系列过程性和结果性关键点的考察,实则是对政府绩效的评价。20世纪90年代,新公共管理学派和新公共行政学派提出以经济(Economy)/成本、效率(Efficiency)/生产力、效益(Effectiveness)/质量、公平(Equity)四项指标作为衡量标准,形成政府绩效评价的“4E评价法”。

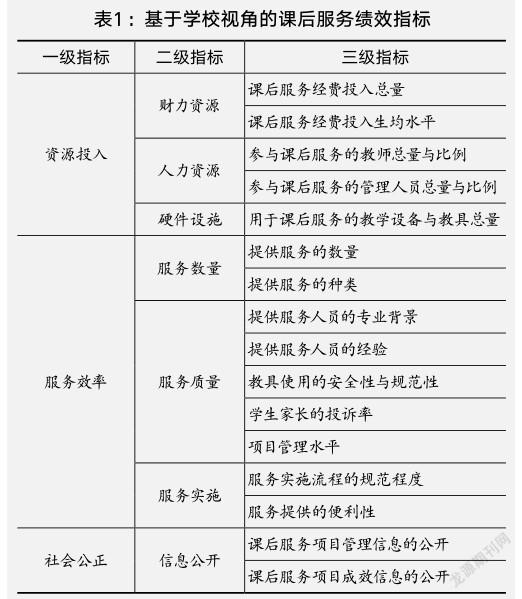

参照这一评价方法,可从政府、学校、社会承接机构、学生家庭四个利益主体的视角设计课后服务绩效评价指标体系。例如:基于学校视角的课后服务绩效指标体系,可包含3个一级指标、7个二级指标、16个三级指标(见表1),既可用于学校对提供课后服务绩效的自评,也可用于地方教育行政部门对学校提供课后服务绩效的评价。

通过建立资源供给方、服务提供方、客户方多利益主体绩效评价体系,以获得课后服务评价的全过程、多维度信息,评价结果将有助于完善政府课后服務政策与措施、改进学校和社会承接机构提供课后服务的质量,并时刻从客户视角关注到对课后服务的需求。

2. 采取“自评+第三方评估”的方式开展课后服务绩效评价

从评价主体的视角来看,课后服务绩效评价主要包括以下两类。

其一,以服务供给者(资金提供者)和服务提供方为主体的自我评估。这里的服务供给者指地方教育行政部门,服务提供方则包括学校和社会承接机构。这些机构的自评内容,均包括资源投入、服务效率、服务效益和社会公正。通过自评,主要是了解各主体在课后服务供给过程中的成效如何,各主体的诉求和消费者(包括家长、学生)的需求是否得到了满足,以便规划未来方向与发展重点。

其二,服务供给者(资金提供者)和服务提供方委托的第三方评估。第三方评估是政府绩效管理的重要形式。作为一种必要而有效的外部制衡机制,第三方评估弥补了传统的政府自我评估的缺陷,在促进服务型政府建设方面发挥了不可替代的作用。例如:美国课后服务资金提供者一般委托第三方评估机构进行比自评更严格、更独立、更专业的评估,查找可能存在的问题,并决定接下来继续资助的金额。[5]作为服务提供方,中小学校也可以请第三方机构参与评估,如高校、科研院所或社会机构等。第三方评估的内容包括学校提供课后服务的资源投入、服务效率、信息公开等,重点了解学生家长对课后服务的满意度。

(注:文中各地课后服务数据及经验均来自教育部网站《“双减”工作试点地区典型案例》及相关地区的经验做法)

参考文献:

[1] 贾利帅,刘童.北欧四国中小学课后服务的实践、特征及启示[J].基础教育,2021(4):103-112.

[2] 王梦茜.课后服务,“双减”中的一道重要“加法”[J].教育家,2021(36):12-14.

[3] 教育部.2020年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].(2021-08-27)[2021-10-10].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202108/ t20210827_555004.html.

[4] 欧媚.校内减负提质,校外全链条治理,“双减”打出“组合拳”—祛校外培训虚火 还教育生态清风[N].中国教育报,2021-09-24.

[5] 杨文登.美国课后服务循证评估研究[J].比较教育研究,2021(8):64-70+112.

(编辑 谢 凡)

注释:

① 本文系北京市教育科学“十三五”规划2017年度重点课题“北京市学前教育政府财政投入的公平与效益研究”(课题编号:BAGA17040)的研究成果。