广西艺术学院美术学院油画系谢森工作室

2021-01-23吴以彩

吴以彩

根据广西艺术学院〔2005〕168号文件关于专门批复美术学院关于成立导师工作室方案的决定,作为学院教学改革的试点之一的谢森工作室于2005年12月成立,并于2006年3月正式组成运行。

谢森工作室的教学思路

1.因材施教。考虑到我国目前艺术院校采取的分年级分班级和统一课程进度的教学模式没有充分根据每个学生的具体学习状态进行灵活的教学,不利于艺术人才的多样性成长,况且,艺术类课程也不像理工类课程一样需要严格的循序渐进关系,它更表现为一种反复、综合,不断积累和提高的过程。因此,我们尝试把几个年级的本科生与研究生混班上课,在循环反复的课程中,根据每个学生的进展状况,灵活指导,做到真正的因材施教。低年级的学生也可以受高年级学生影响而获得较快进步,不同年级学生间可以形成良好的学习竞争气氛。在每一个单元学习阶段中,综合训练,提高学生的基础能力和艺术审美水平。

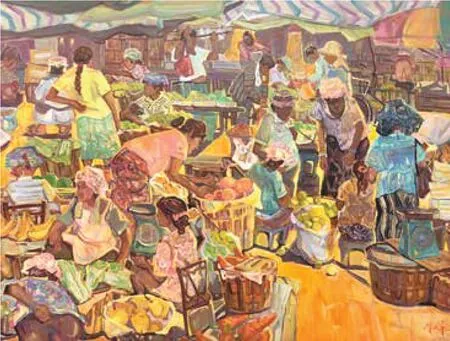

谢森 收获甘蔗 布面油画 140 cm×160 cm 2004年

2.造型观念。以往的基础造型训练中,比较注重对“形体”的训练,它包括了透视、比例、解剖、明暗虚实、立体空间等诸多因素,简言之,就是对形象体积感的训练。但我们重新审视西方美术史就不难发现绘画造型的发展有一个从“平面—立体—平面”的演变过程,而造型中的“形状”则是画面结构的重要因素。“形状”更生动体现了形象鲜明的轮廓特征性和画家个人的造型趣味。因此,工作室在总结以往对形体训练的经验基础上,更为注重对形状及组合的训练和研究。

3.色彩观念。除了对冷暖色、互补色、环境色等色彩规律的研究和训练外,工作室尤其注重对色域和色调的研究和训练。因为在色彩的诸多因素中,色域和色调是最具个人情感和表现力的。立足当代艺术前沿新思想,深入挖掘南方亚热带色彩体系下的油画形式语言和图像研究,加强学生个体地域性色彩写生和审美规律的培养。

4.创作观念。工作室明确反对以往教学中将基础训练与创作截然分开的“两段式”模式。主张在基础训练中融入提高审美能力的练习,通过分析大师的经典作品,学习构图的规律,学会正确观察对象,提高艺术感觉的敏锐性,通过课外个人课题的训练,激发学生的创造性思维,寻找个人的艺术方向,从而将平时训练与创作结合起来。提倡从现实生活中寻找艺术感觉的“现实表现”创作理念,个性化创作促使学生更加关注社会现实和当代文化,进一步探索特定语境下的艺术风格多样性。

谢森工作室目前由油画本科二、三、四年级部分学生、硕士研究生等共同组班上课,以激发学生个性艺术思维的教学特色为主导,以创作带动基础教学,形成导师、研究生、本科生联为一体的教学创作团体,有利于多出成果,快出人才。

吴以彩 桂林山水——阳朔仙境 布面油画 115 cm×150 cm 2017年

吕峰 东兴边贸风情街 布面油彩 160 cm×180 cm

工作室组建至今,在教育教学观念的创新等方面取得了一定的实践经验,教学内容的改革促使学生积极主动参加全国性展览。其中,在由文化与旅游部、中国文联和中国美协共同举办5年一届的第十三届全国美展中,本工作室包括毕业生在内的6名成员的作品同时入选,并以获得中国油画学会主办的全国青年美展最高奖为代表的一大批参展获奖成果,在全国有一定影响。目前,工作室继续有效推进不同年级、层次的学生同班上课采取因材施教的灵活教学方式,科教融合与创新发展将是工作室面临的新挑战。

个人课题教学

当代语境下的美术院校油画教学,探索既适合自身文化发展特点又植根于西方油画传统的教学新模式很重要,艺术创作新理念对创新教学发展起到了关键性的作用。国内“油画民族化”“具象与心象”“写实与写意”等创作新“标签”给油画教学提供了理性参考,而地方专业院校做了实践性教学的分解和演变。

谢森导师工作室作为广西艺术学院油画系的教学改革试点之一,在成立后便针对地方教学特色和促进地方油画创作发展,提出了“个人课题”创新课程。“个人课题”每学期4周共两张作业,相对于毕业创作课来说是谢森工作室的第一阶段创作课。经过调整后的“个人课题”一改以往的创作课“油画创作”的单调、统一的教学模式,个人课题教学新模式主要以一个阶段内所研究的内容和主题相适应的过程为主,探索长时间内形成个人形式语言的可能性。“个人课题教学新模式”即是建立在个人化基础之上并为其实现个人目标的教学方法。在制定了个人课题和明确的学习目标之后,教师结合时代艺术环境、根据教学大纲讲授创作基本理论知识,做油画作品分析和多媒体教学,学生除了按课程规定完成单一的一张创作外,根据学习进度和能力的异同以及喜好的不同相应选择补充不同的基础知识,连续性地更加重视创作规律的分析、思考艺术问题。个人课题教学新模式针对多元化的商业环境提出了要充分尊重学生个性多样化和学习有差别的现实,有效地避免了“油画创作”由于时间太短学习热情不高,学生要么被某些画家的表面技法所迷惑、要么懒得动脑、要么被动地照抄对象照抄照片等现象。因此,抓住本质解决艺术规律,培养个性多做课题性练习有利于持续维持创作的状态。寻找形式语言和个人研究方向,调动学生自主学习有利于因材施教,有利于有效地解决“油画创作”和课堂习作严重脱节的现象。然而,现代社会多元化和互联网飞速发展,市场化和商业意识下的学生多变且浮躁,工作室进一步提出了新的培养目标:一是关心热爱生活,培养独立的精神;二是改变观察方法,随时随地地画创作,做到有话可说,有画想画,更能开阔创作思路与更好地寻找个人课题方向;三是关注精神体验寻找趣味,创作主动带动习作;四是培养艺术想象力,提倡在下乡写生实践中转换艺术规律。在此基础上,针对出现的普遍重创作轻习作等不良现象做了有效的补充。

蒋文洁 生命·动静 布面油彩 145 cm×170 cm 2010年

潘新权 蓝色自行车棚 油画 145 cm×175 cm 2015年

韩克伟 围城15 布面油彩 170 cm×180 cm 2015年

朱晖 农家乐土系列十六 布面油彩 150 cm×200 cm 2018年

韦笳 三江人家8 布面油画 150 cm×180 cm 2017年

个人课题教学新模式在大二开始进行并贯穿整个导师工作室的学习阶段,在经过大一的基础训练后这个阶段开始引导显得灵活,此时的创作与教师、教师与集体的互动贯穿整个工作室的课外与课堂之间。首先,对西方绘画史中的几个重要转折期里出现的特定绘画风格加以模仿和练习;其次,了解和熟悉绘画语言风格的出发点、技能特点、画面结构形式以及媒介运用方式;最后学生利用课外时间追求课题和形式方向。课题教学包括公共课题和个人课题,公共课题是指教学大纲里规定提出的诸如形态结构、形状结构、色块结构、色域结构、色彩情感等;个人课题是在公共课题的统一要求之外,根据不同个性和不同阶段安排之外选题和完成系列性作业。例如:在大二色彩规律训练课“色块结构”的课外色块练习中,某一学生的课外练习呈现了装饰性的绘画技法,那么老师会根据该同学的个人特征提出平面色块具有现代感特征的这一阶段课题,并通过配套性的大量相关名家作品做案例分析,而学生通过临学大师经典理解该知识点,从而扩大该生的课堂扩展知识面。每一个可供参考的切入点为个人课题教学模式的高年级的探索的深入,奠定了审美基础。课题有利有弊,高年级的难点有时候是低年级的重点,低年级的重点有时候是高年级的难点。谢森工作室每年有5个毕业生,大部分毕业创作前就形成了一定的个人创作面貌。曾经有大四的学生在顺利通过毕业展后谈体会:“才知道大二时老师说了什么。”言外之意是对于毕业后的创作发展方向又有了清晰的目标。双周“主题讨论会”制度是利用周末晚上的课外时间展开,由一个人担任主持,一个人担任主讲,大家畅所欲言,间或遇到好课题也会吸引一些年轻老师来参与,有压力才会带来不同程度的收益。授课教师在实践中也找到了一些共性课题来活跃不同课程目的的枯燥训练。如:同一模特同一形态的默写训练;同构图不同形式语言的探索训练;课外相互做模特写生;根据音乐、诗歌主题带动收集课题素材;开展自画像比拼寻找与课题语言形式有关的实验材料;实行参与国家、省部级专业展览奖惩制度;等等。丰富有意思的训练手段促进学习,学生热情高涨,在上完一天的专业课后仍有同学不愿离开,晚上继续泡在工作室里埋头做自己的课题创作,每个人都向着自己的课题方向不断做尝试和研究。

在国内外多元、竞争的时代格局下,无论是个人课题教学模式还是一般课外课题,其本质都是通过课外训练力图让学生长时间持续抱有饱满的创作热情,显示积极的创作形态。而个人课题教学新模式更能与国际教育形态接轨。系统规范的训练能更加深入分析经典、分析油画语言和作品风格的建立原因,不同画家的艺术观念之间的内在联系,只有通过课题式的练习才能深入地去发掘和体悟在艺术作品背后的文化、科技、宗教、政治以及经济等因素对他们的影响,才能促进以新的视觉方式,进行更自由的传承与开拓。作为女性画家,毕业后的蒋文洁是一名省级画院的专职画家。从2007年开始读本科到研究生,她在导师工作室度过了6年。在表现女性观察视角的工业题材方面,她的作品呈现了很强的系列性。作品《家园建设》体现了平面中的空间性效果:一个正在修建中的立交桥,极富张力地向画面中心视线走来,然而,它停止的地方则有许多机器与它联系在了一起。相同的明度色调中一片大的橙红色,与一支支细条机器杆形成对比,矛盾又相统一。细条机器杆笔直地伸向天空,冲到画布顶端,画中的张力尽显其中。她在自己课题中陈述:“右下方出现了一个方形的蓝色框,我没有依据画中正常的透视比例来画……是画中‘面’的绘画元素组成了这个作品,使得画面现代感很强。”在形式语言上,她的作品呈现的文艺复兴时期的审美特点,恰恰正是该阶段发展起来的以弗兰西斯加为典型的、解放人性的精神理念,影响并引导她去关注现代人性,关注社会发展下的现实生活,在形式语言中赋予了作品最根本的营养。同一届的同学潘新权是在个人课题上做到“形式与内容的统一”的典型案例,他用黑、白、灰线条写意组合,去挖掘社会发展中最具人文色彩的事物,那就是密密麻麻的单车。富于现实语境的内容和抒写性的线条形式相结合,审美的普遍性使得观者在主题和自身感情史上引起了内心共鸣,被繁复重复突出的主题和视觉冲击力所感动。他的单车系列作品屡次入选全国性展览并获奖,作为中国代表参加伦敦奥运会画展并被中国美术馆收藏。由于课题明确,蒋文洁、潘新权及韩克伟三人分别获得了2016、2017年广西文艺创作最高奖“铜鼓奖”。潘新权同学在他的课题陈述里说:“从认识导师(谢森教授)开始,他便一直引导我们,要去寻找一个除去课堂基本功练习以外的真正属于自己的课题。”

个人课题教学模式自2006年开展以来,工作室坚持以每年的年展来检阅课题成果,展出印制精美的小画册并强调学生以系列性作品展示。至此,学生的作品参加专业性的展览共700多项,获得全国性专业展览入选276项,获奖46项;省级展览入展190项,获奖52项。其中,学生分别入选第十、十一、十二、十三届全国美展共有9人10项。2019年,第十三届全国美展再创佳绩:潘新权、韩克伟、柳风、吕峰、彭伟泡、朱政东等6人同时入选。

朱政东 城南追忆之深远 布面油画 100 cm×150 cm 2017年

柳风 清·风 布面油彩 120 cm×150 cm 2015年

陈瑶 树林系列一 布面油彩 150 cm×200 cm 2012年