印象派之外

——埃德加·德加的艺术实验

2021-01-23蒋苇

蒋 苇

优秀的艺术家因为成为时代风格的典型而成为这种风格的代表,在这样的人中,只有少数一些人,能够同时超越时代,成为永恒的典范。这类艺术家往往既是时代的弄潮儿,又仿佛置身事外地专注于艺术自身,因而免于落入自我重复的程式化俗套。德加就是这样一位印象派的另类人物,正如批评家弗雷德评价杰克逊·波洛克“在艺术中不关心任何时髦的绝望的形而上学,而关心如何创作出他力所能及的最好的绘画”,德加在他身处的印象派圈子中,也是这样一位身在其中却拒绝迎合潮流、忠实于自己的艺术本心的人。德加既实现了印象派的时代风格,同时又突破了风格限制,实现了古典和现代艺术的融会贯通,甚至还具有了早期当代艺术的某些面向。这源于德加对绘画不拘一格的实验探索。本文将从德加的技法实验入手,揭示印象主义维度之外的德加艺术的实验性和创造力。

图1 埃德加·德加 赛米拉米斯建造巴比伦城 布面油画 151 cm×258 cm 1860—1861年

古典主义的转向

在印象派画家中,埃德加·德加(Edgar Degas,1834—1917)是少数在传统学院派美术教育体系中成长起来的艺术家,具有扎实的素描基础。德加在艺术生涯的早期曾广泛临摹,向老大师学习,师从安格尔的学生路易·拉莫特。他的早期的绘画沿袭了传统的创作态度和手法,谨慎严苛,一丝不苟,通常会为一幅作品绘制大量的准备性习作。《赛米拉米斯建造巴比伦城》(Sémiramis Constructed Babylone,图1)描述的是神话故事的场景:亚述皇后赛米拉米斯刚刚乘马车抵达目的地,在侍从的簇拥下站在幼发拉底河畔的宫殿平台上,凝视着建造中的世界七大奇迹之一巴比伦城。前景包括了带饰构图的人物群像,后部是历史题材的风景画,既有着皮耶罗·德拉·弗兰西斯加作品中人文主义的宁静优雅气质,又兼有古斯塔夫·莫罗的异域神话氛围,同时不乏详细的历史细节。证据表明,德加为这幅画作了历史考证,包括人物的着装、发型等,以及巴比伦城的样貌(赛米拉米斯皇后发明了运河、堤道、桥梁、空中花园等,这些建造工程在当时都有记载,在画中带着神秘色彩的城市建造场景中依稀可辨)。画中的马车以及皇后的发型似乎是从考古发现的、藏于卢浮宫的亚述浮雕中借取的图像元素。1在德加的笔记本上,研究者发现了多幅该画的预备性习作,包括单独的细节构图草稿、使用油画颜料的速写,以及色粉速写。按照新古典主义的学院派传统,素描草稿先要从裸体模特的习作开始,然后是穿衣模特,最后还要为个别细节绘制单独的素描草稿。德加为该画所作的习作可以说严格遵照了这种方式,例如《跪着的女性形象》(Kneeling Female Figure)、《为〈跪着的女性形象〉而作的衣着习作》(Drapery Study for Kneeling Female Figure)以及《女性发型习作》(Study of a Woman’s Hair)。2早期历史画阶段的素描多使用铅笔和黑粉笔,偶尔用水彩及钢笔画风景画和漫画速写。这些素描有的画于事先有薄涂层的纸张或着色纸张上;色粉在这一时期就已经被德加使用。

在绘画史上,具有从早期到晚期的风格转变鲜明的画家中,德加是著名的一例。尽管具有学院派的科班训练,并且作品已经被学院派沙龙所认可,德加依然在19世纪70年代起开始逐步转向了绘画的现代主义。自第一届印象派画展德加提交的作品到1886年德加提交的色粉画女性裸体系列,鲜明地展示了他在这一时期经历的探索与转变:从早年安格尔式的高完成度的光洁表面,到19世纪80年代后对颜料、纸张质地和笔触的暴露,从早期精美、细致的线条走向晚期艺术更为自由、大胆而同时又更为准确、直接、更具表现力的线条。1874年提交的《芭蕾课》(The Dancing Class)还有着安格尔式的光洁表面,而80年代初的《有低音提琴的排练室的芭蕾舞女》(Dancers in the Rehearsal Room with a Double Bass)已经有了晚期风格的粗糙表面。

同时,伴随着这种从题材到风格的转变的,还有德加对绘画技术孜孜不倦的探索。从对媒介、材质的创造性尝试,到对颜料、着色手段等鬼斧神工的运用,到复制、拼贴等令人瞠目结舌的方法,德加的探索可谓别出心裁而又别具匠心。

在这些数不胜数的技术手段和语言无法描绘的万千变化中,有着从古典主义精神到现代艺术精神的转变,对新技术的实践背后是绘画观念的突破,一些在随后的20世纪艺术中愈演愈烈的趋势,在德加的艺术中已初见雏形。独特的技艺形成的独特艺术效果使得德加的作品有着无与伦比的魅力,在印象派画家甚至在现代艺术中独树一帜。

独辟蹊径的综合媒介探索

早在19世纪60年代德加就开始在不同媒材和基底之间尝试不同的搭配:纸、卡、板、丝绸、帆布。并且在19世纪60年代末开始使用精华油/基油,也就是先将油画颜料中的油析出,再用松节油稀释。用这种精华油作为颜料既可以保留油画颜料的逼真效果,又可以获得水彩的流畅和哑光感,使笔触更顺畅自然,下笔更快,更为即兴,仿佛是速写一般,利于表现动态瞬间的效果,也能获得对比更深的明暗效果。进入探索现代主题的19世纪70年代,德加在技法上越来越不拘一格,探索各种效果和可能性。为了表现现代题材的动态瞬间,德加偏好使用更为软性的炭笔以及粉笔,以水粉或色粉上高光部分。

图2 埃德加·德加 三个芭蕾舞者(Three Ballet Dancers)纸上独幅版画(monotype on paper) 1878年

图3 埃德加·德加 芭蕾场景(Ballet Scene)纸上独幅版画上的色粉(Pastel over monotype on paper) 1879年

19世纪70年代中期,德加开始让独幅版画的第二版成为一幅新素描的基底。独幅版画的特性在于操作简单,只需在一块金属板或不吸水的光滑表面上画上素描,然后再通过按压,将图案转印到纸上。这种版画通常只有第一版能获得不错的效果,第二幅的效果就会大打折扣,因此被称为独幅版画。而德加恰恰青睐于并不清晰的第二版的特殊线条质感,因此常常印制第二版来用作背景底画或底色,再在其上用色粉或水粉上亮色。黑底版画第二版的模糊灰暗底色可以将浅色的不透明颜料衬托得更为鲜艳明亮,这与威尼斯画派通过使用深色釉彩的方法降低整体的亮度使得浅色颜料能更接近自然光的亮度效果如出一辙。德加深谙这种传统油画技法的原理,众多的作品都是在单色底画上叠加明亮色调的粉彩、水彩,与同时期流行的印象派画家的做法格格不入。拉莫什涅的《德加作品全集》中,统计的四十三幅粉彩画中发现了独幅版画的底画,另外有十二幅风景画带有独幅版画底画,尤金尼亚·派瑞·詹尼斯又在另外二十六幅色粉画下面发现了底画,因此,在德加当时已知的四百五十幅独幅版画中,有八十一幅被用来作为底画使用。3(图2、图3)

图4 埃德加·德加 浴盆 暗底独幅版画第一印(dark field mo-notype first impression) 42 cm×54.1 cm 1886年

图5 埃德加·德加 浴室中的女人 独幅版画上的色粉45.7 cm×60.3 cm约1886—1890年

尝试不同媒介的兴趣,使得德加对原本不被重视的媒介也给予了相当的关注,最引人瞩目的当属他对色粉画发展的贡献。可以说在整个绘画史上,没有哪个艺术家像德加这样,色粉画在全部作品中占据了如此众多的数量及如此重要的地位,使它获得了和油画这个最主要的画种几乎相当的位置,赋予了它如此多的变化和表现力。这当然与他的科学探索分不开。德加晚期色彩浓郁的色粉画得益于一种从朋友那里得到的固色剂,其成分神秘至今也无法复制。当然,德加也自创了一种着色方法。他在最初的一层色粉上吹蒸汽,将色粉融化成浮于表面的雾状膜层,或让色粉融化成糊状,从而可以在其上再次创作留下笔触的痕迹。《握着扇子的舞者》(Ballet Dancers with Fan)画中的背景地面就是用这种方法完成的。4

德加技法的复杂还远不止于此,在同时代的画家中,他在技法和材料的选择、尝试方面是最不拘一格、最为大胆的艺术家。不仅横跨绘画、雕塑和摄影三大艺术,作品更是包括几乎一切的媒材形态,以及各媒介、画种之间的跨界混搭。“在《舞台布景背后的舞者》(Dancers behind a Stage Flat)或《舞台两侧的舞者》(Dancers in the State Wings)中,主要部分由色粉完成,地面和舞台布景的背面是磨成粉再用水稀释过的色粉,而背景中的植物和舞者头上的花朵则是用蛋彩或水粉来施以高光亮彩,最终实现了令人赞叹的丰富的质地层次。”5更出人意料一反传统的是,爱尔兰作家、艺术评论家和印象派的推动者乔治·摩尔在1890年发表的一篇文章中写道,他观察到有现存的画作证实德加有作品由水彩画开始,继而用水粉,然后用油画完成,如果仔细观察还会发现,最后完成的几笔用的是铅笔和钢笔。6至于版画,德加更是玩转各种方式,尝试各种可能而乐此不疲,包括蚀刻画、凹版腐蚀版画、针刻铜板雕刻、独幅版画……

更多的情况,是各种类型的混合、叠加,以至于我们无法去区分、界定它的类型,甚至不能通过画面来辨认一幅作品到底采用了哪些方式。绘画的现代主义被认为始于由印象派掀起的,传统绘画技法的革新,经过了表现主义、立体主义、抽象主义等运动,不断突破绘画的形式和技法的边界,到20世纪中叶达到了顶峰。对于这段现代主义的绘画历史,格林伯格总结为“媒介的纯化”,也就是每种艺术都“扩充媒介的表现潜力,不是为了表现思想和观念,而是以更为直接的感受性去表现经验中不可规复的因素”7。尽管今天看来,格林伯格的观点不免具有还原论的色彩,是一种过于狭隘的观点,不过,他的理论的确指出了现代艺术探索媒介材料并发展为与之嬉戏的本质特征。在这方面,德加可谓是这一潮流的先驱践行者。

印象派作为现代主义绘画的开端,被普遍认为应归功于他们突破了新古典主义的绘画模式,引入了描绘户外光线下景象的色彩和构图,“画眼睛所见”,而不是在画室中根据法则虚构场景。德加却几乎从不在户外作画,也并不认同“画眼睛所见”这种摒除审美创造的机械的绘画理念。与同时代的画家相比,德加的例子更接近晚辈中的毕加索和超现实主义画家对材料和技法的自由调用,甚至更晚近的当代艺术对材料的创造性使用。德加并不意在找到一种人无我有的技术手段或者标志性的媒介,使之成为他的艺术标签,也不意在突破某种惯例;他似乎并不认为惯例是他的绘画要对抗的目标,而只是醉心于与媒介、材料的自由嬉戏。甚至很难说,他是在绘画领域进行探索,他的作品似乎更符合今天所谓的“综合媒介”这个当代艺术类型。他像是一位发明家,一位媒介材料的工程师,不仅在绘画领域,也拓展到了其他领域和艺术门类。他可能是印象派群体中唯一一位在雕塑、摄影方面也有着相当造诣的艺术家,特别是对摄影和相关机械的探索,几乎可以算得上是文艺复兴的“polymath”,有着如达·芬奇、米开朗琪罗等文艺复兴博学者对科学、艺术探索的现代热情(德加还创作了多部十四行诗并获得赞誉)。利用特殊的媒介材料创作出独特的绘画效果,是绘画突破传统范式后一直延续至今的主要趋势之一,这种趋势至少可以上溯到德加,可以说,他是少数能当之无愧的称为“综合媒介”艺术家的19世纪画家之一。

重复与变体

实验性的探索意味着不断尝试改变,其副产品之一就是产生了许多相互联系又相互区别的作品。

对于德加来说,版画更像是一个作品生成的中间媒介,他鲜有高完成度的纯粹的版画作品,多是像在独幅版画的第二版上用色粉、水粉等上色一样,起到素描底稿的作用。有时,他甚至会用独幅版画底稿印出更淡的第三版。这样,同样的素描,就会衍生出两个甚至三个不同的绘画版本。这些基于同一幅独幅版画素描的作品被称为“同源画”(Cognates Pairs),由尤金尼亚·派瑞·詹尼斯在《独幅版画在德加的创作方法中的角色》一文中首次提出8。版画的技术主要用来复制,而德加喜欢挑战复制技术的单一性,打破单一复制,寻求变化和主题变奏。有时忠于原底稿,有时则加工得面目全非;有时覆盖得几乎无法看出底下的印记,有时又让第二版轻柔的印记显现,与叠加上的色粉等颜料产生对比从而形成更丰富的色彩层次感。德加发现,在黑底版画上与亮色的色粉叠加,两种色彩质地的对比、冲突、张力会产生一种“假”的感觉,并不像古典绘画的色彩那样自然逼真,却正好营造了夜晚咖啡厅舞台的人造光线感,也就是本雅明所说的“给万物罩上一种闪烁不定的、艳丽俗气的光亮”9。

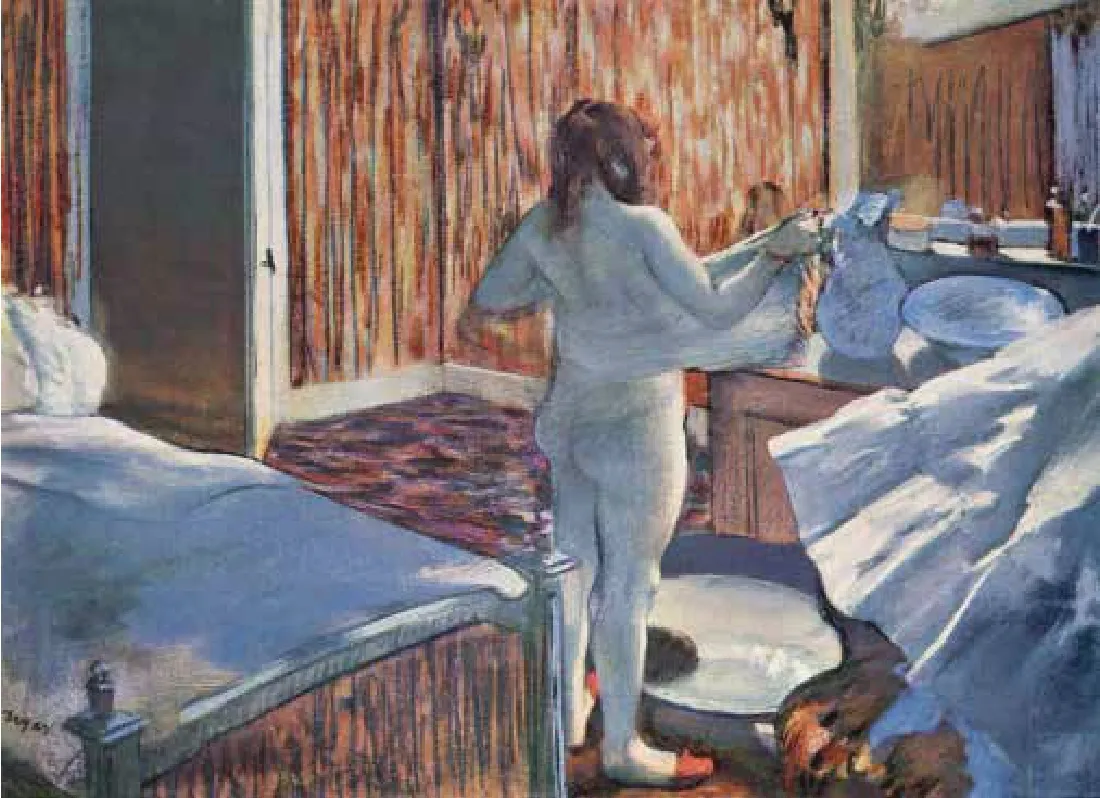

用黑底版画来实现暗背景下的光源效果并用它来表现巴黎的夜晚灯光,与德加的题材恰相吻合。1019世纪70年代末80年代初,德加开始了一系列的以裸体女性为主题的创作,一如既往地利用独幅版画创作了许多同源画,例如《浴盆》(Le Tub,图4)与《浴室中的女人》(Femme à sa toilette,图5),以及《浴缸中的女人》(Femme au bain,1883年)与《正用海绵擦洗腿部的浴缸中的女人》(Femme dans son bain s’épongeant sa jambe,1883年)。罗纳德·阿雷(Ronald Alley)首次提出了“双重系列”(double series)的概念,一个是“夜晚系列”,也就是黑底版画的第一版;一个是“白天系列”,也就是在单幅版画的第二版上用色粉重新绘制的亮色版本。11这两个版本一个暗,一个亮,一个表现夜晚的场景,一个表现白天的场景。颜色的改变,加之线条轮廓等细节处理上的改变也带来了情绪基调、氛围的变化,有时就像同一个人在完全不同的时间、场景和事件中做了同样的事情。当我们在德加已知的八十一幅用独幅版画作底画的作品中,寻找与第一版的对照,会发现这种双重性带来的独特魅力和趣味——既有令人惊讶的不同,又有出乎意料的相似。

与此同时,除了各种类型的版画,德加还有别的办法让一幅素描作品生成多个版本。一是用厚重、浸湿的纸张在炭笔或色粉素描上反转打样,这样可以获得新的素描底稿以重新开始一幅新画。当然,这个办法将会产生一幅和原来的素描一模一样却左右反转的版本。另一个方法是当他在美术学院学习时,从建筑系的同学那里借用来的办法,用描图纸描制一个一模一样的版本。

利用复制手段修正衍生出了一幅素描的多个相似版本,它们再一次成为系列画。尽管德加晚期对裸体浴女母题的多幅近似的速写般的素描并没有一个明确的系列,每一幅都可以单独成为一件作品,但如果将它们并置,又可成为有意思的系列,互为变体。克里斯托弗·莱德将德加早年为历史画准备的局部人物习作与这种系列画联系起来,认为为一个母题绘制一些习作素描,无异于创造了一组系列画,而后期的裸女系列也具有一种“不断构思,并付诸素描表达从而验证这一构思”的实验性习作的属性。12

如何理解这些系列,以及其中的重复与变体?著名的英国艺术史家肯尼斯·克拉克写道:

对于任何不是艺术家的观众来说,这种情况一定十分奇怪,德加,这个在绘画上无所不能的人——将眼前所见落实到一幅画上对他来说毫不费力——却持续地对一个姿势画了一年又一年——而且常常,似乎对此感到越来越困难。如同一个古典舞的舞者一遍又一遍地重复练习同一个动作一样,为了能达到线条与平衡更进一步的完美,德加重复着同一个母题,这是让他对舞者感同身受的事情之一。他时常为了实现形式的完美这个理念而挣扎,但这并不能阻挡他在看似人为的情境中追求真理。13

图6 埃德加·德加 在女帽店(At the Milliner's) 五张纸上的色粉 背衬纸固定于帆布上 69.2 cm×69.2 cm 1881年

克拉克把德加置于欧洲绘画的传统中。但换一个角度,我们同时又不难看出,德加的重复与变体具有一种操控和与之嬉戏的属性。这种属性也存在于安迪·沃霍尔对同一形象的复制与变体中,例如他的著名的“玛丽莲·梦露”系列、不同摆放组合的布里诺盒子。重复对于单独人物的强迫性的专注,是对片段式的画面的追求,意味着古典意义上的作为统一整体的绘画的分崩离析,是现代性带来的图像碎片化的表征。卡洛·阿姆斯特朗(Carol Armstrong)认为,即使是早期的《新奥尔良棉花事务所》,也缺少古典群像中的人物之间的相互关系,其中的每个人都具有后来的女性裸体和芭蕾舞者所共有的“专注于自身”的特点,缺少事件与交流,因此,整幅作品可以被看成是不同的单个人像的并置。14从这个角度来说,人物系列中,缺少内在的联系而只有平行关系,也与现代人的疏离和自我的特点有着共鸣。在现当代艺术中,重复与变体常常与工业化带来的单调和机械化相关联,在沃霍尔的复制中,重复与变体成为表达流行图像的虚无和消费主义意义缺失的艺术手段;在爱德华·鲁沙的加州城市景观再现中,它们是一种有机生活瓦解的表征。无论是消费文化还是技术带来的城市化,都是德加所处的豪斯曼的巴黎建设计划的后来效仿者。

从“永恒的作品”到“艺术的过程”

从莫奈的不同时刻的“睡莲”“干草垛”到凡·高的各种向日葵,到蒙克“尖叫”的三个版本和至少五个版本的“圣母”,到俄国抽象画开始以颜色、图形的不同组合形成数字序号系列,在现代艺术中,对同一个母题的专注和对变化的探索嬉戏似乎是一件让艺术家爱不释手的事情。在重复和变体中寻求突破,寻找意义,像是艺术家为自我设置的一个挑战,一旦开始,便可以无穷无尽地持续下去。这也意味着,他们无意于创作出所谓“独一无二的、神圣的高雅艺术”的心理。从德加的种种创作实践看来,对于同一个母题的重复还从侧面反映了艺术家对更多可能性的尝试和对艺术探索过程的痴迷。

德加大多数通过修正、复制、变体等手段生成的作品,都是素描或是在素描上着色的完成度更高的准素描。素描的地位在今天已不仅仅只是绘画的准备性习作,它被认为同时是一种对外部世界对象的认知建构,并转录为平面图像的过程。老大师的素描作品不仅展示他们精湛的技艺,更展示了他们捕捉、建构、表达事物的思想。原本,当素描被转画到画布或木板上,它的使命就完成了,一幅作品最终将以精美光鲜的外表示人,素描则退居幕后。一幅作品“完成” 的标志即是最终高完成度的“完美”画面。然而在德加这里,一幅作品似乎很难说有某个“完成”的时刻;他的构思一直在持续,甚至对他来说,这种创造的过程比完成的“画面”更令他着迷。对相同母题的修正、复制、变体,实质是构思在行进中的变化。

德加高完成度的油画远远少于他的素描、色粉画、版画。事实上人们的确很难界定德加的作品何时算是“完成”。从一幅作品首次完成到最终展出,可能中间会经历长达数十年的时间。德加的修改似乎没有时间期限,甚至,在画作已经售出之后,他仍然会向买家索要回画作进行修改,有时迟迟不能完成,直到买家提请诉讼才归还。没有止境的思路导致了没有止境的修改,最终彻底改头换面。热衷于修改、尝试的德加有着自己的一套方式,即尽可能地打破绘画事物的本质与对思想的束缚从而让修改变得更无拘无束。除了反转打样和利用描图纸重画,德加还有一种修正构图的方法——在画的四周粘贴纸条用以加宽或加高,从而改变人物位于画面中的位置,有时所加的纸条多达九条,整个构图的变化将人物关系、身份等几乎所有要素改得面目全非,几乎成了一张新作。15例如1881年的《在女帽店》(图6),画家的原来意图是单个女帽店店员摆放帽架上的帽子,然而最终,德加添加了五条纸条,并添加了帽子下方的人物和沙发,这样一来原来店员的身份也被改变,成了一位帮一同逛街的朋友调整帽子的顾客。如此这般,一幅作品仿佛没有最终状态,它可以有机地生长,一切都只是临时性的、变化中的一个尝试。

一幅可以生长的绘画,这在古典绘画中是鲜有听闻的,或者至少是不上台面的,力求完美的经典作品应该是经过深思熟虑的,可以有经年累月的习作准备,可一旦成形就应该是永恒的。不过,这种“可以生长”的艺术在当代艺术中却有被称颂的价值和艺术手段。弗朗西斯·埃利斯的《睡眠时间》是由111幅具有相似构图的小型绘画组成的作品系列,由艺术家自1985年开始累积创作,至今仍未完成。他的手法是,在总数不变的情况下在已有的画面上添加改动,并且会为每一次改动在画面上留下一个标记改动日期的印章。这些改动有的是梦境中闪现的景象,有的是他的创意点子的草图,也就是说,这是一件会随着艺术家的生活和艺术创作进程“生长”的作品。和德加一样,时间会酿造新的想法和创造力,赋予作品生命,在时间中的“生长”是作品实现的过程,也是作品自身魅力的一部分。

在“贫穷艺术”把蔬菜、植物植入作品中后,时间本身就会带来作品的改变和戏剧性的张力,如果不妥善照料,它们会解体、枯萎。时间也为德加的作品带来了改变。由于他随心所欲地尝试,许多作品都采用了更为方便快捷的临时性材料,导致最后的成品并不能存放很久就变质或毁坏了。失败的例子比比皆是,因技术问题导致油画开裂,因重新改动导致作品毁坏,雕塑因为没有采用传统的支架而采用电线木头等,导致日久掉落、坍塌……16提奥多·里弗在他身上看到了作为发明家的达·芬奇的身影,这位伟大的艺术家也有很多作品因为技术瑕疵不易保存而到今天几近毁掉。17与其说德加是追求完美理想和永恒的艺术价值的古典主义者,不如说他更像乐此不疲玩味技法的发明家,醉心于发明探索的过程,而无意让它们成为永久的经典。

同样被时间解体的还有罗伯特·史密森的小屋。这是一间位于俄亥俄州肯特州立大学内的木料间,1970年,艺术家在屋顶上撒上了土壤,让它成了一件艺术作品,随着时间的推移,在木材老化、雨水侵蚀、杂草的重量和莫名其妙的人为纵火等因素的共同作用下,这座小屋在1981年垮塌,成了废墟。与德加作品的“毁坏”不同的是,史密森作品的垮塌是作品的一部分,作品直到摧毁的那一刻才算完成。但有异曲同工的是,他们在意的都是艺术生成的过程而不是物质留存;他们在意的艺术是“创造”,而不是“创造的结果”。

艺术作品的物质生命在其中被凸显。丰富的物质性是作品的本质属性的一部分,物质生命内在于艺术的过程。在德加的种种实验中,艺术创作的过程也是与材料丰富物质性的嬉戏,与此同时,对物质脆弱性的接纳可以从某种程度上说也包含了对作品毁坏的默许,显示了艺术家的艺术观有了从永恒的作品向着艺术的过程的微妙转变。

技法实验与绘画的现代性

印象派这个曾经的前卫青年团体在今天也变成了艺术史上的“老大师”。今天探寻老大师绘画的秘密,不仅在于揭秘艺术的奥秘,也在于看到历史的联系。德加一方面继承了古典绘画中的人体造型、线描等传统,一方面又和其他印象派成员一道背离传统走上了现代主义的道路,这是对德加的研究普遍遵循的主题。本文致力呈现的,则是德加在印象主义之外的另外一面,一个不参与对户外光线下的风景进行视觉转录的印象派成员,相反,他沉迷于各种各样的实验手段,去创造他心中理想的画面效果。也因此,他在前人的“古典主义”与后人完全抛弃了“视觉再现”任务的当代艺术之间建立起了某种共通之处。他在绘画的对象和绘画自身语言之间建立起的平衡,不偏废任何一方,使他既具有了时代性,又能跻身历史上最出色的艺术家之列:达·芬奇、丢勒、拉斐尔、鲁本斯、伦勃朗、华托。18

德加的艺术实验至少表明了两点。其一,尽管艺术的进步离不开推陈出新,摒弃陈旧惯例开创新的艺术语言,不过,所谓的“创新”也并不是天外来客横空出世,而是根植于无数艺术实践中的潜在种子的萌发。所谓的“创新”很可能是对艺术传统不为人注意的侧面的调用和凸显。

其二,从中我们能看到,从印象派到20世纪后期现代艺术的转变不仅仅是发生在视觉再现和形式语言领域,在对艺术的观念和艺术创作的观念上都发生了转变。对材料的探索、把玩何时从艺术家的私下操作变成了进入艺术惯例的被接受的艺术类型,重复何时从无意义变成了意义表达的手段,艺术的创作过程何时成了艺术本身,其中的准确时间节点和具体的关联环节很难找到,但这样的变化真实地存在于19世纪到20世纪的历史中,并非只是一场理论革新一蹴而就的成果。

德加艺术中与材料和媒介特性的嬉戏、探索,让艺术的物质性显现自身,让现代生活的片段以系列和变体的方式呈现;执着于艺术的探索过程而非完成终点的精神,让他在同时代艺术家中独树一帜,不仅在风格上随着印象派的美学浪潮一起成为现代主义绘画的开端,同时也在艺术的精神和观念上成为更广泛意义上的新艺术的先驱。

注释

1.详见奥赛博物馆“赛米拉米斯重建巴比伦”http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/painting/commentaire_id/semiramis-building-babylon-3102.html?cHash=f3c3345599.

2.现皆藏于卢浮宫,关于该画的准备性习作见劳埃德·克里斯托弗:《埃德加·德加:素描与色粉》,伦敦:Thames &Hudson Ltd,2014,第66—69页。

3.尤金尼亚·派瑞·詹尼斯:《独幅版画在德加创作方法中的角色》《,伯灵顿杂志》,Vol.109,no.No.766,1967(21.)。

4.提奥多·里弗:《德加的技法方面》,《大都会博物馆》1971年第四期,第145页。

5.同上书,第151页。

6.同上。

7.克莱门特·格林伯格:《走向更新的拉奥孔》,《世界美术》第2期,第13页。

8.詹尼斯:《独幅版画在德加的创作方法中的角色》,第71页。

9.瓦尔特·本雅明:《巴黎——十九世纪的首都》,刘北成译,上海人民出版社,2006,第113页。

10.詹尼斯:《独幅版画在德加的创作方法中的角色》,第72页。

11.同上书,第79页。

12.克里斯托弗·莱德:《埃德加·德加:素描与色粉》,第63页。

13.肯尼斯·克拉克:《浪漫的反叛:浪漫主义艺术与古典艺术》,Sotheby Parke Bernet Publications Ltd,1973,第320页。

14.卡洛·阿姆斯特朗:《特立独行的人:解读埃德加·德加的作品与声誉》,盖蒂研究所,2003,第32—33页。

15.关于德加通过在四边加纸条以改变构图,详见简·金斯曼、迈克尔·潘塔奇:《德加:无与伦比的大师》,澳大利亚国家美术馆,2009,第248页。

16.里弗:《德加的技法方面》,第163—165页。

17.同上书,第166页。

18.克里斯托弗:《埃德加·德加:素描与色粉》,第7页。