触摸城市的历史温度

——评胡朝阳的老街景油画创作

2021-01-23苏苗

苏 苗

绘画是阅读一座城市的多种媒介之一,也是最具直观性的私性表达视觉路径。胡朝阳就是这样一位行走在老街之中的历史记录者与私人体悟者。

胡朝阳从2007年开始走街串巷,精心挑选那些极具历史感的老建筑、老街道,以及由它们所构成的纵横交错的城市脉搏。用迅疾的油彩笔触,迅速捕捉与触摸记载城市历史的厚重影像。

画家从一砖一瓦铺就的岁月包浆中,细心体味历史在时空轨迹上的厚重,借用建筑这种视觉表征,为空间增添时间的痕迹,从而引导人们的视线能够回溯到历史与城市所雕琢的心意、志向。刘勰认为山水川原、天地万物是艺术构思的深厚府库,也最早提出了创作需得“江山之助”的说法:“若乃山林皋壤,实文思之奥府,略语则阙,详说则繁。”(《文心雕龙·物色》)城市里的人以城市为生活之源生命之源,劳作生息。也因此因为熟悉所以热爱,只有真感情,才能有真作品。

胡朝阳的城市建筑风景写生创作,深受印象主义的影响。印象派的命名,源自莫奈1872年的画作《日出印象》。印象派画家提醒艺术家和公众不要忘记在户外阳光照射下,明暗的对比是十分强烈的,由暗转明的变化也并不均匀。他们鼓励在户外观看自然,以生活中的平凡事物为描绘对象,画面题材宽广,笔触不经修饰,强调直接性。着重于光影的改变与时间的印象,印象派把光与色的科学概念,不仅运用于风景画,还运用在各种现实生活的场景,捕捉生活情趣,革新了传统的固有色观念,创立了以光源色和环境色为核心的写生色彩学。由此印象派正式被推上艺术史的舞台且影响至今。

胡朝阳的写生创作作品,在形象捕捉、情景再现、细节描摹上,充分展现了其艺术感觉的灵动与油画笔触的娴熟。他的画面多选取能表现建筑物挺拔、高耸和庄严的视角,有时更像是摄像机的广角镜头。描绘主体时并不追求对客观事物的逼真描摹,而是在凌乱的笔触中追求建筑结构的统一与和谐。他从取景的角度,到前后景物处理,再到左右楼宇的呼应对照,将各种物象布置在画布的方寸之间,互为个体又相互依托,通过流畅的线条裁剪武汉的街道、建筑、天空等。用印象派鹅毛般的笔触记录斑驳的光影、多样的建筑类型,色块并置拼贴,透着非常轻盈的空气感,画面平稳、安静,作品中天空的处理和繁杂的树木、绿植保持统一和谐,映衬着建筑的神采和意蕴。经过精心的演化,建筑物的透视转折处理,去繁就简,近虚、中实、远虚,画面聚焦感强烈,老建筑、老街景的质感也由此跃然纸上。

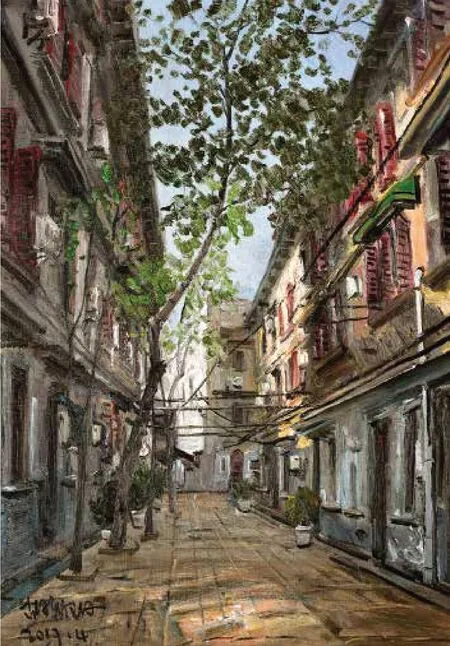

胡朝阳 汉口一元路附20号昌年里(建于1917年)81 cm×65 cm 2017年

法国19世纪杰出的文学批评家泰纳首先提出艺术的审美内容问题,认为艺术可以引导人们去认识一个“真正的人”,把人们带进一个无限的、隐蔽的新世界——心理和情感的世界。他肯定西方传统的模仿说,但是也指出完全正确的模仿能产生真,却不能产生美,认为艺术作品应包括对象的主导显著特征,艺术创作中应该特别删节那些遮盖特征的东西,挑出那些表明特征的东西,对于特征变质的部分都加以修正,对于特征消失的部分都加以改造。事实上,许多艺术家从最初通过作品传达“真实”与“视觉”的空间这方面出发,慢慢追寻到自己的绘画品格。在追寻人与自然共处共生的过程中,自然物象更能够唤醒人们内心深处的视觉记忆与精神世界,画家透纳和康斯太布尔的画作将个人情感注入油画风景中,他们的作品打破人与自然物我两忘的关系,自然不仅仅是人们情感的寄托,更是用个人的眼光一方面注重绘画的现场感,另一方面注重发现超越物象存在的写生情趣。

胡朝阳的一百五十余幅街景油画写生创作,如果没有内心的真正热爱,想来应该很难坚持下来。胡朝阳曾说,他是自觉接受了老建筑自然形态以及文化内涵的感召,他将生活的时代背景与建筑情景交融在一起,把蓄积在内心中对城市、对老建筑、对熟悉的街道的人文关怀流淌到画布上,走出画室,在自然下对城市进行摹写,凭借线条、色彩将接触到的城市视觉形象转化为艺术语言形式,直接描绘所看到的风景,通过指尖溢出的形色,呈现对象真切实际的“今生”,使所描摹物象的“前世”显得更加立体饱满,这种创作方法使画面具有超越了景致本身的真实,同时弥散着艺术家对所画之境的特殊感情。

“致情”造就了“致画”,“致画”又传达了“致感”,风景写生创作中“缘情”(陆机《文赋》鲜明提出“诗缘情而绮靡”说,一直作为艺术创作的动因理论)和“叙事”是交织在一起的。不论出于何种动机,必定蕴含着对所要表现对象的感情,胡朝阳如果没有情感冲动,就很难有艺术创作的欲望,强烈的情感催生真挚的描摹,饱满的画面体现深沉的思想。艺术家要读无字之书,“无字书者,天地万物是也”(廖燕《二十七松堂集·答谢小谢书》)。艺术创作的形成大都在感受外物时开始,建筑、街道、风景是画者描绘城市的客观基础,通过观看的过程,分清楚对象实体和潜在意识中的观念和价值,最终使客观主体成为画面的组成元素。写生创作通过对视觉观看了解“真实”并以此来言志、抒情、达意。南齐谢赫在其《古画品录》中提出“应物象形”,即所描绘的形象要跟自然界的物象形似。写生创作以创作者对城市审美观察的强调为前提,将客观对象通过观察者的眼睛移入脑海中,形成影像这是人眼的客观反映。这种反映是客观存在的,但是却不能与现实客体那般客观真实,视觉之物,是自然之物到心中之物的桥梁,没有这座桥梁,一切创作都无从谈起。

胡朝阳老街景写生创作的诗化描述,首先以模仿理论为美学依据,借助现实街景物象中存在的空间意义上的有序排列、光的交织,定点视觉效果,客观呈现真实的现实场景,不美化不矫饰,让观者看到隐藏在繁华都市中的城市历史印记和文化脉络所在。胡朝阳会对着一个街景作不同季节不同天气状态下的描绘,这也像极了莫奈对于麦草垛的执着与倾心。每一次驻足都是为了接触现实生活中的问题和人物,新的视角尝试都是为了帮助人们理解问题发生的环境,在他的画面中充斥着时间为建筑带来的各种痕迹,油彩的反复叠加,笔触或漫不经心或精细准确都是为了展示视觉尝试后的真实性,反映了当代艺术家的历史文化坚守和文化素养。

城市街景写生的绘制过程并不是将看到的景物照搬到画布上,它饱含了画者对生活的体味,对人生的哲思,从印象派开始,艺术家通过自己的画笔,用“光、色、自然”为物象附加时间流转的痕迹,这是画者心情意境及所向往文化的传递,从客观之物到视觉之物再到心中之物,绘画作品越来越讲究情感的表现、意趣的融贯、性灵的抒发。画者根据自己的创作意图主观抉择呈现画面物象,正是内在的审美追求,决定着外在的艺术风貌。与此同时,他们也在强化对生命的关切、自然的移情,直至人性表达的艺术本质。

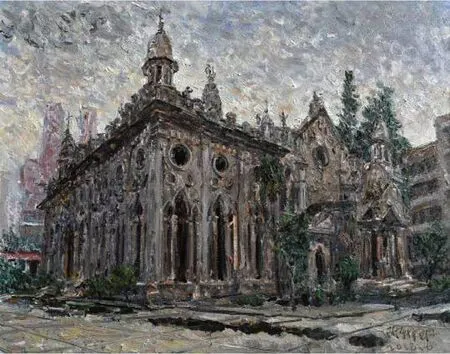

胡朝阳 汉口古德寺(建于1877年) 65 cm×81 cm 2018年

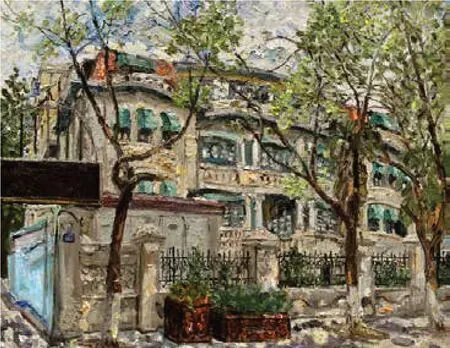

胡朝阳 汉口扬子街7号广东银行(建于1923年) 65 cm×81 cm 2017年

画者的“根系”,大多都是深扎在社会和文化的沃土之中,社会和文化会赋予画者特殊的审美追求,对城市物象的诗化重构,首先以关注和理解具体对象为基础,继而根据画者的认识意识和文化诉求,精心复制这万千景象。对于作画者而言,讲究的是心物交融,确立对所描绘物象的创作主体能动地位:调动自己情感意趣主动把握外在世界,可以将所描绘物象适当地疏简变形,作为画者内心和外物之间实现审美双向沟通的传达载体和表现媒介,以更好地阐释他在这座城市中的经历,对事物的记忆、爱好和趣味。

画布上的语言,是在艺术家有了深刻的观看体验后,将感性和理性交织转化而来的。置身于老街景中,空间不是固定的而是运动的。行人、树木、车流变幻不定,景物在各自不断的流变中表现自身,会引发我们去了解和思考老建筑的产生、繁荣、落寞等故事。不同季节不同时刻下的老建筑,让支离破碎的画面元素产生了有趣的秩序感,物象被神奇地链接在一起形成一瞬间的定格。画家透过街景写生创作的视觉空间再现,从对城市物质形态空间的描摹寻找自身对所处环境、社会、生活的认知,再经过艺术欣赏,完成绘画的社会传播价值,体现社会功能。唐代诗人白居易说:“源远者流长,根深者枝茂。”秉持着仁善的艺术眼睛去欣赏武汉的那些老建筑,必将从中体会它们带给人类文明的贡献,在这里,“建筑是石头编写的历史”的谚语,被时空化的具象定格。

诗人用文字的排列来说话,画家用油彩的叠加来絮语。借助街景物象,通过线条的运动开展空间,捕捉物象的色彩规律使之升华,呈现画布上的一瞬,这期间空间结构中的运动既是可见的,又是不可见的。由空间开始,以时间导引,将复杂的景物,有意识地进行诗化组织,用浓淡虚实的手法、冷暖互补的颜色丰富画面,真实和心境通过过滤和裁剪形成新的“空间”,这个空间是现实中超越出来的境域,是被构成的但也是被看见的。

用绘画的手段对老街老景老屋进行图像解读与诗化创作,一方面展示了艺术家对老街区生态现状问题的个体表达,另一方面加之情感的介入方式,能够有效激发艺术家与受众对文化、历史的传承与反思,体会不可取代的历史遗留价值。不管时代怎么变化,总会有一群人,坚持以自己喜欢的方式,关注自己喜欢的事物,活出自己的意义。

胡朝阳 汉口中山大道老亨达利(建于1922年) 65 cm×81 cm 2017年

老街景是城市文化的记忆,是城市发展的见证者,对于老街景的描绘是城市化进程中现实社会问题的图像缩影。胡朝阳的街景写生不仅仅是对光影空间的追求,十多年间,他孜孜于从武汉这座城中汲取生机与能量,将建筑的物理凝定与时间空间的流变,共同输送到他的画面深处,在景、人、画之间,传递艺术家对城市的可观、可感、可思,让笔下的老建筑连接大地,肌理饱满,有了清晰可感的生命力。

胡朝阳 汉口美国海军青年会旧址(建于1913年) 65 cm×81 cm 2017年

胡朝阳 汉口上海村里分(建于1923年) 81 cm×65 cm 2017年

胡朝阳艺术简介

胡朝阳,男,1959年生于湖北省广水市,现任湖北美术学院油画系教授、研究生导师。中国美术家协会会员,中国油画学会理事,北京当代中国写意油画研究院常务理事,湖北美术家协会油画艺委会委员。

作品参加第七届全国美展、第二届中国油画展、首届中国油画学会展、二十世纪中国油画作品展、2003年北京国际艺术双年展、第三届中国油画展、纽约时代广场中国当代艺术家纳斯达克屏幕展等60余场,以及作品出展法国、美国、意大利、日本等国家。作品获得省、国家级奖励11项。举办过三回个人展览。

150余幅作品出版和辑入:《中国当代油画》《二十世纪中国油画》《美术》《文艺研究》《中国现代艺术史》《中国近现代美术史》《’85美术运动》《人民画报》《世界知识画报》《库艺术》《中国油画》《中国油画家》《人民日报》《光明日报》《湖北日报》《长江日报》等。发表论文:《走出视觉误区——晃动视觉研究》《“纯”色彩问题》《以前沿的学术思想引导油画的多元教学》《艺术的眼睛》《湖北美术学院油画教学思想文脉的梳理与思考》《艺术的地气、本情与神性》等21篇。

自20世纪90年代以来,作品被中国美术馆、湖北美术馆、湖北美术学院美术馆、武汉美术馆、江汉关博物馆、清华大学、中央党史研究室(今中共中央党史和文献研究院)、中国现代文化研究中心等机构以及意大利、法国、美国、日本、新加坡等国家和个人收藏。