明清以来我国学校武术文化传播特点变迁探究

2021-01-22程国

程 国

南京晓庄学院体育学院 ,江苏 南京 211171

夏商时期出现了甲骨文及“校”的概念,正是伴随着文字记录及教学场所的出现,使得我国的教学开始变成有计划、有组织的活动的可能性,1632年夸美纽斯《大教学论》提出班级授课制理论,有助于学校成为教育的规模化、系统化、 连续化的高效率教育场所,明清时期是我国武术开始出现“门派”“门户”等概念,是我国武术的大发展时期,本文以武术史料为线索,采用文献资料法、逻辑推理法等研究方法,大量查阅图书馆文献资料与CNKI 数据库对明清时期以来我国学校武术教学内容及教学特点的变迁进行梳理,以期对当代学校武术教育的改革与发展提供有益启示。

1 明清以来我国学校武术教学内容的历史沿革

1.1 明清时期以“武举制”为核心的学校武术

明时期,从“文武并举”到“重文轻武”,明朝初期,明太祖主张“文武并举”,追求文武全才,随着对军事力量的追求,明朝时期开始设立武学,除了在两京建立武学,全国各地卫所均建立了地方性武学。同时,部分地方书院中也遵行“设教分科”的要求开展武学教育。[1]京卫武学主要教学内容为:文化教育、道德教育、军事理论和武艺,明朝后期,随着“重文轻武”风气的影响,统治者开始对京卫武学进行改革,即为新京卫武学,主要教学内容为:军事理论、军事技能、韬略、武艺、胆力、杂技(阴阳星历、火攻水战、阵图等)。[2]

表1 明清时期武术教学内容

清初,统治者继承明朝重视武备的思想,实行武举制选拔人才,着力推荐骑射技术。在武术教学方面,清政府继承明初“文武并举”思想,虽未设立专门的武艺学校,但在设立的宗学、义学、官学中,要求习武者除了学习满汉书籍外,还要学习骑射等内容,在清朝设立的武举制中,分内场和外场测试,外场为马射、步射、拉弓、舞刀、掇石等内容,内场为军事策问,凡外场考试不合格者均不得进入内场考试。[3]清朝中期,为防止阶级斗争,巩固清政府统治地位,雍正四年清廷下发“禁武令”:“禁止民间人士佩戴刀剑行走,禁止百姓拳斗,禁止民间擂台较技,违者依律重处,擂台死伤按杀人论罪。”民间武术教学受到打压,清朝后期由于清廷闭关锁国政策,所教授内容已不能适应当时的历史环境,随着西方列强的入侵,西式新学堂开始盛行,武举制被废止,西式兵操开始逐渐替代骑射等中国传统武术教学内容。

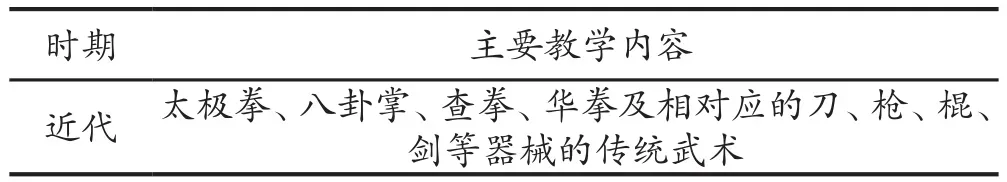

1.2 辛亥革命到新中国成立以“强种保国”为目的的学校武术

辛亥革命是中国社会形态变革的重要转折点,辛亥革命(1911年)终结了中国近两千年的君主专制社会,辛亥革命后,在孙中山先生提倡的“尚武精神”引领下,中国学校武术教学内容也相应的出现了变革,由清末民初前以西式兵操为主要教学内容逐渐转向本土化武术教学内容替代,1915年民国教育部明令“各学校应添授中国旧有武技,此项教员于各师范学校养成之。”[4]此外,还颁布了大、中、小学体育课程标准,并明确了武术所占体育课的比例,各地各学校开展武术教学活动的师资主要是聘请民间武术拳师教授,如于振声受聘于南京高等师范主要教授查拳、李雅轩受聘于南京国民体育学校主要教授杨氏太极拳、李剑秋受聘于清华学校主要教授形意拳与剑术、刘凤春受聘于北京体育学校主要教授八卦掌等。但是由于科班武术专任教师的严重缺乏,据1924 年北京体育研究社对全国四十所大、中学校的武术活动开展情况进行调研可知武术被列为正课的占52. 5%,课外开展武术活动的占仅为22. 5%。[5]此外,1937年抗日战争的全面爆发,使得众多学校停办,教师流失,中国学校武术的开展受到重创。

表2 近代校园武术教学主要内容

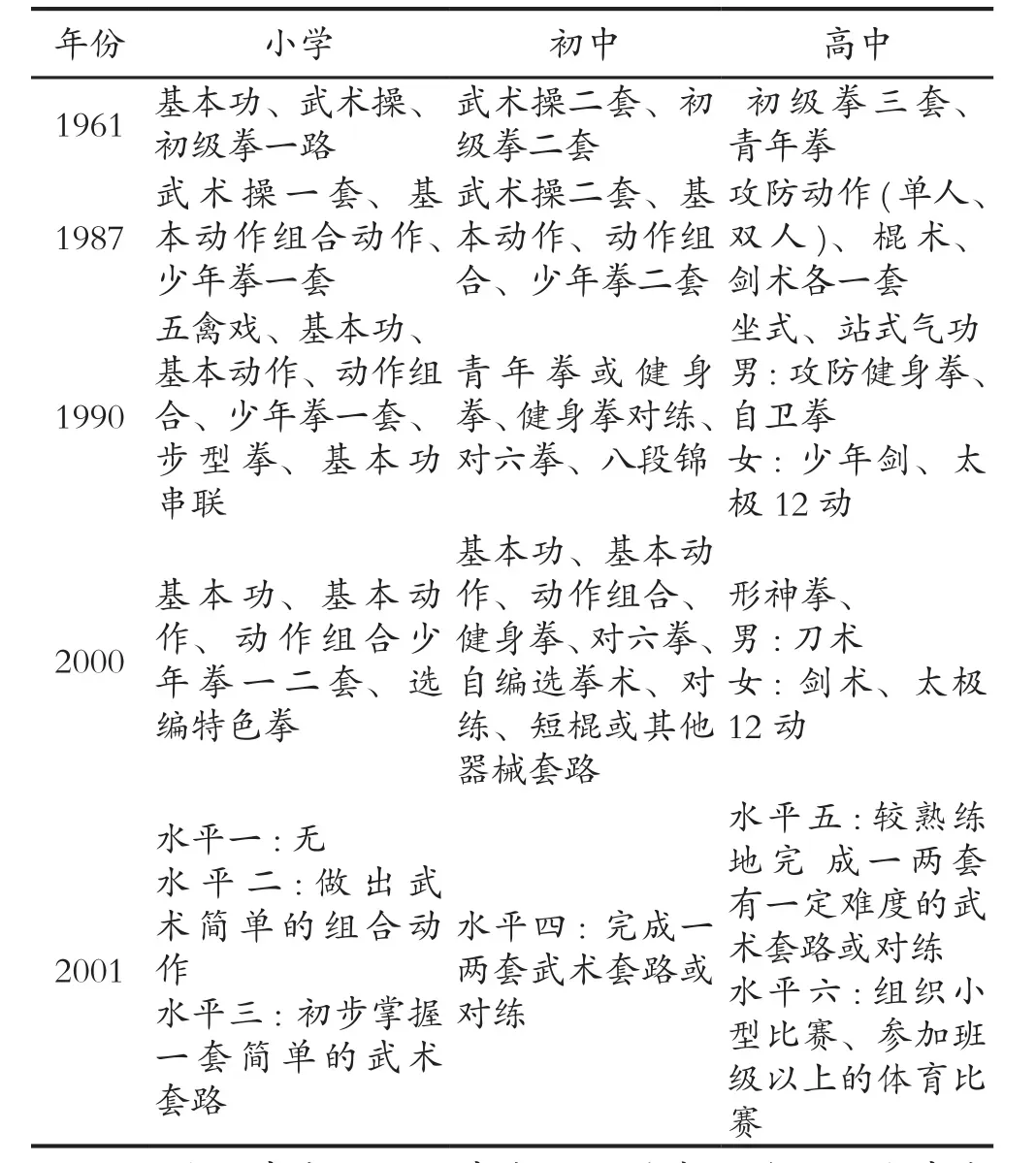

1.3 新中国成立后我国学校武术教学内容

新中国成立后,社会的安定为我国学校武术教育事业带来了新的发展契机,1952年国家体育运动委员会成立,武术被列为推广项目。1960年开始,全国各体育院校相继成立武术系,标志着武术师资力量开始大规模培养,[6]1961年,教育部组织修订《中小学体育教学大纲》将武术列入中、小学体育课程,标志着中小学武术教育活动的全面展开,至今,武术课程教学内容经过多次修订(见表3),武术课程教学内容日趋完善。

2 武术教学内容特点的历史演进

2.1 与军事紧密结合的明清时期武术教学

明清仍处于中国的冷兵器时期,因统治阶级对军备力量的渴求,在武术教学过程中出于对军事人才的培养需求,不自觉的将武术与军事紧密结合在一起,在人才培养方面,明朝时期,习武者除了学习武艺之外,军事理论、军事技能、韬略、胆力等成为明朝时期武学的重要组成部分,清朝时期,为适应冷兵器战场环境,骑射成为统治者推崇的武术教学主要内容,而军事策问仍是明朝时期选拔武学人才的重要内容,随着清朝后期统治阶级与民间大众的矛盾升级,民间成立了众多秘密结社的武术组织,如天地会、洪门等,也正是因为秘密结社的武术组织的出现,一方面促进了军事力量的发展,另一方面出现了众多知名武术家和新拳种,如八卦掌等,进而促进了传统武术的发展,更为辛亥革命后校园武术教育活动提供了教学素材,清朝末期随着西方热武器的应用对我国国土的入侵,清朝末年,我国的武术教学内容已不能适应当时的历史环境,而清朝末年闭关锁国政策,试图通过武举制选拨军事人才的幻想最终破灭,因此,清朝末年,中国的武术教学具有一定的悲情色彩。

表3 新中国成立以来各年级阶段武术教学指导大纲[7]

2.2 与传统武术与民间武术社团紧密联系的近代武术教学

辛亥革命后,孙中山在特殊历史背景下倡导“尚武精神”抵制西化体育,已达“强种保国”目的,学校武术的推进主要通过两个途径:一是通过专业师范学校培养武术专业师资,二是聘用民间武术拳师及武术社团进校园进行武术教学。因此时期培养的武术专任师资匮乏,校园武术教学主要途径是聘用民间武术拳师及武术社团。此时期的武术教师主要是通过“师承制”传承武术,进入校园武术教育系统化,极大地丰富了当时的武术教学内容,查拳、华拳、少林拳、太极拳等拳种在校园内得到广泛的传承与发展,但是此时期的武术教学主要是以教师为本,武术教学体现出单一性与不系统性特点。抗日战争的全面爆发更导致了校园武术教学活动的持续性受到严重破坏。

2.3 规模化、系统化、标准化方向发展的当代武术教学

新中国成立以来,教育部与国家体育总局推出一系列政策、标准推动武术的校园教学活动,主要特点体现在以下几点:第一,规模化:校园武术教学活动的规模化,在政府职能部门的推动下,武术进校园进程有条不紊的推进,全国各省市大、中、小学均在体育课中开展武术或相关教学活动;武术师资队伍培养的规模化,目前全国范围内共有 40 余所体育院校招收武术专业本科学生,从1984 年设置武术专业硕士到1996 年上海体育学院获得武术理论与方法的博士点,至今为我国学校武术教育活动培养了大量的武术专业师资队伍,1997 年武术学科被确立为民族传统体育学,标志着武术开始作为一门学科继续扩大其影响力;武术馆校的规模化,在竞技武术发展的影响上,各地市结合国家政策,成立各级各类武术馆校为国家输送竞技武术人才,“全国各地建立的各种形式的武术馆校达 12000多个,常年在武术馆校训练的青少年达100万之众,年 收入达20个亿,基本实现了“以武养武”的目标。”[8]第二,系统化:从1961年至今,校园武术教学指导大纲进过多次修改,从小学到大学的武术教学内容进行了具体的设置,保证了校园武术教育的系统化;第三,标准化,相比较近代学校武术教学,当代校园武术教学内容以规定套路为主,注重校园武术教育的标准化,2010 年底《中国武术段位制系列教程》开始陆续出版,并在全国数百所中小学试点,进一步推动了校园武术教育的标准化。

3 对我国现代校园武术教育的启示

明清时期,出于对军备力量与人才的需求,武术教学内容以武艺与军事谋虑为主;近代,在“强种保国”思想影响下,武术被用来抵制西式兵操,强化国技,提升民族凝聚力;当代,在国际环境和平年代,武术教学更加注重强化学生体质健康,宣扬中华传统文化,重视校园武术的普及化、可持续化与标准化,武术教学内容及特点是随着历史环境的变化而不断变迁的,通过对明清至今校园武术教学内容及特点的梳理,对当代校园武术教育活动的启示主要体现在以下几点:

3.1 顺应时代变迁及社会环境的变迁,优化设计武术教学内容

当今校园武术教育的目的已不再是明清时期以提高军备力量为目的,亦不是近代时期为抵制西式兵操,激发爱国热情进而达到“强国保种”的目的。当今时代,校园武术教育的首要目的应是以促进学生身心健康为核心任务,“少年强则国家强”,首先做到的是身体要健康。目前,我国武术课是依附于体育课的形式开展,首先就应满足体育课的价值功能,在学生体质健康观念下,以促进学生身体机能的发展为目的对当代校园武术教学内容进行优化。

3.2 校园武术教学的特点有待进一步优化

明清时期实行 “武举制”,武术教学特点上与军事策略、武艺紧密结合,以达到为国家选拔栋梁之才的目的,近代,校园武术教育活动广泛开展,但师资大多经历“师承制”影响,在一定程度上影响了校园武术教育的大规模可持续发展。当代,随着互联网技术的飞速发展,可以说互联网时代的来临更是让人们步入了一个新的纪元。反观之,我国校园武术教育活动的开展大多沿用“口传身授”的模式,近年来随着慕课、微课、翻转课堂等新课堂形式的陆续提出,我国武术教学特点有待进一步采用当代科学技术的优化。

3.3 审视武术的文化特点,注重校园武术教学与我国传统文化的结合

随着当代国际交往的频繁,文化冲突与交流日益频繁。在和平年代,国与国之间的竞争更多是文化上的竞争。2009年7月,国家体育总局武术运动管理中心在河南登封召开武术定义和武术礼仪研讨会,会上对武术定义予以重新修订。修订后的定义为:“武术是以中 华文化为理论基础,以技击方法为基本内容,以套路、 格斗、功法为主要运动形式的传统体育。”[9]关于武术的定义,自建国以来已经过多次修改,但2009年对于武术定义,首次将“文化”写入概念之中,体现出武术的文化归属性,校园武术教育开展,不应只是技术动作的学习,更应该在重视技术动作的教学基础上,体现出武术的文化属性。

4 结语

通过对从明清至今我国校园武术教学内容与特点的梳理,可以直观的厘清我国校园武术教学内容与特点的变迁脉络,在新的历史环境与时代背景下,以史为鉴,中国校园武术教学内容与特点应顺应时代要求不断突破与优化。