网络流行语的“匿名群体驱动”研究

——2004-2019年中国网络流行语的三维结构框架分析

2021-01-21童清艳

童清艳 刘 璐

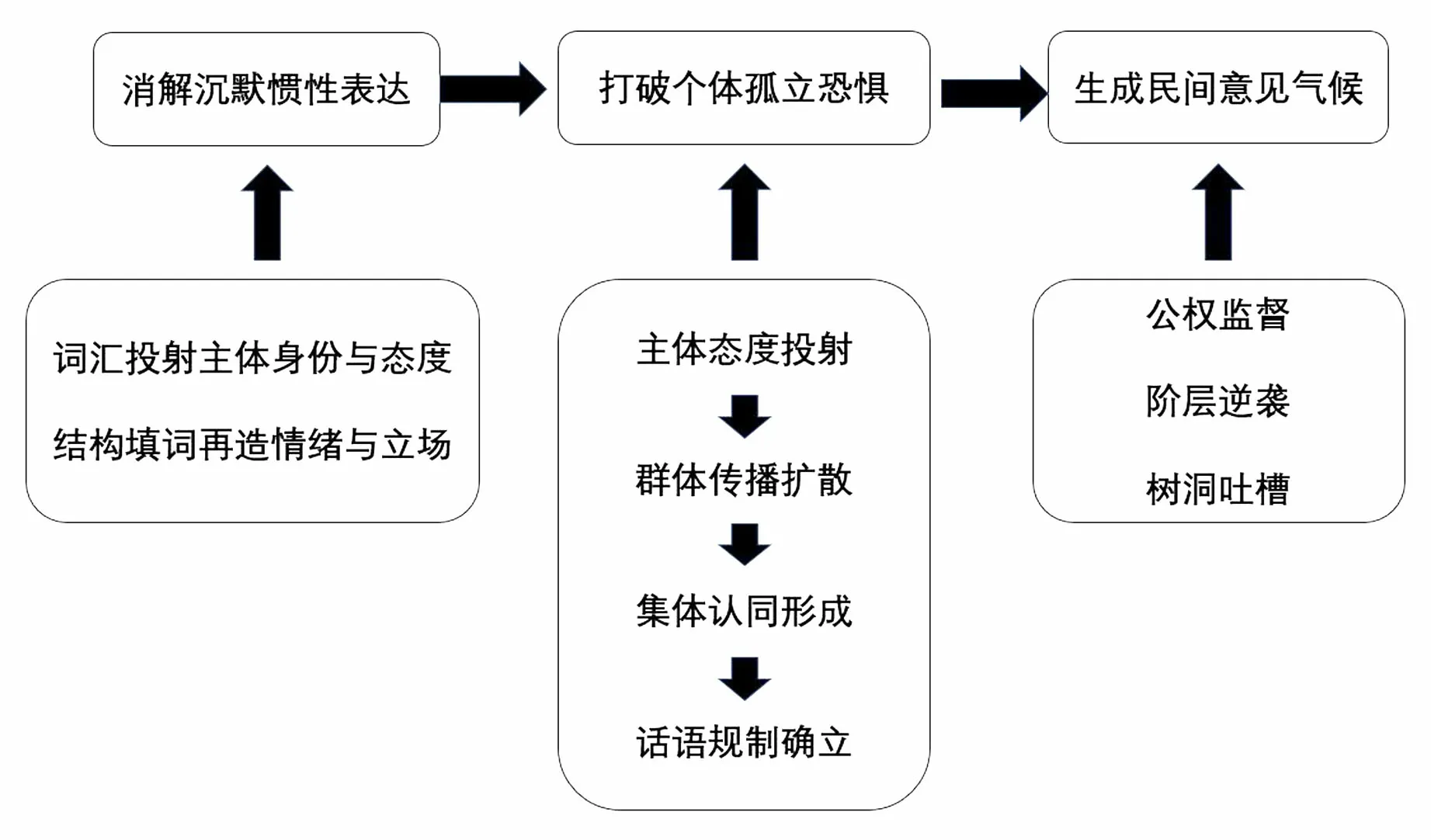

[提要]本文基于批评话语分析理论,对2004-2019年中国“年度十大网络流行语”进行全文本研究,发现:网民在网络流行语词汇的主体投射中实现自我身份的判断,网络流行语的语法结构易于填词再造与扩散,可推动群体卷入,消解现实中的话语沉默与个体孤独,是一种“反现实沉默”的网络呈现;网络流行语经过“主体态度投射、群体传播扩散、集体认同形成、话语规制确立”四个环节完成话语生产,网民可基于风格化表达与意义模仿形成心理同盟,打破线下现实中的个体“孤立恐惧”;网络流行语文本的“微型叙事”特征易生成价值言说,展现民间话语态度与民意;网民作为网络流行语生产传播中的匿名群体,其话语具有“消解沉默惯性表达”——“打破个体孤立恐惧”——“生成民间意见气候”的“匿名群体驱动”特征,而网络流行语“对话式”的集体宣泄形成“树洞效应”,又具有一定的积极效应,利于网民疏导情绪,推动社会稳定,但网络流行语的低俗消解,需借助媒介素养教育干预。

网络流行语打破现实语境中的话语沉默,并广为传播,高度聚焦成舆论动态的“标签”。基于此,本文对2004-2019年中国网络流行语进行全文本研究,综合新浪、搜狐、网易、腾讯、天涯论坛的评选结果,结合百度网页指数的检索热度确定研究样本,①基于批评性话语分析中“文本”、“话语实践”、“社会实践”的三维结构框架,[1]具体研究:1.网络流行语话语易于传播与扩散的生成要因;2.网络流行语内容取向、权力关系与意识形态的呈现特征;3.对传播学经典“沉默的螺旋”理论的网络适用性等。

一、研究背景:网络流行语喧嚣中的“反沉默螺旋”

“沉默的螺旋”理论指出,舆论是大众传播、人际传播和意见气候认知心理共同作用的结果,强调媒介对于受众感知和大众舆论的干预作用,认为大部分人在群体中为了防止被孤立、或出于恐惧会舍弃个人观点,保持沉默或默许他人意见,最终形成事件结果。[2]该理论的核心观点主要包括:第一,个人意见表达是一种社会心理过程。主体为规避“孤立的恐惧”,不得不顺从于社会规范压力,通过评判“意见气候”,把握当前的意见情况和发展走向,并采取相应的意见表达和公开行为。第二,社会舆论的生成过程是沉默螺旋的扩散过程,部分意见的沉默会推动相对优势意见的强大,反而压制不同意见者沉默,在舆论的螺旋中导致沉默的意见不断下沉,此消彼长中强势的意见不断上升,成为社会整体意见。第三,大众媒介基于对社会舆论的管理和推动,可以通过报道渲染多数人意见,形成意见气候,即营造意见环境来规制和影响舆论,并通过不断的再现和重复形成沉默的螺旋现象。

“沉默的螺旋”自提出得到广泛应用,但丹尼斯·麦奎尔(DenisMcQuail)、斯文·温德尔(Sven Windahl)两位学者对该理论提出质疑,认为此理论违背了舆论的生成特性,即舆论基于大众的自由表达和相互交流而形成。诺伊曼指出该理论基础是惩戒脱离共同价值观的个体,使之感到孤立,强调了“孤立恐惧”的理论基础要素。有学者指出,这种考量对媒介意见的多样化认识不够充分,从众心理与行为的诱发原因是多样的,在不同文化传统中区别较大。[3]有观点认为,“沉默的螺旋”忽视了“少数派”对舆论变化的影响,“中坚分子”表达意见的强烈性、坚定性和一贯性可能产生对“多数派”的影响,甚至形成新的力量改变群体合力。[4]有学者认为该理论没有对不同国家制度体系、文化生态和社会特点进行区别化考察。[5]也有学者指出不同舆论属性下该理论表现存在差异,如争议性、价值倾向、民众关涉度高的议题更容易产生沉默螺旋。[6]

随着媒介技术的迅猛发展,“颠覆论”、“变体论”、“复活论”等理论观点不断出现。有学者指出,新媒体的话语表达具有匿名性、互动性等特征,少数群体意见者的群体压力和社会规范约束降低,可以更直接随意的表达观点,削减了沉默的螺旋。[7]有学者指出网络的虚拟、隐蔽特点强化了使用者的安全感,少数群体面对多数群体不再回避,反而持有反抗态度并强烈表达意见。[8]对此,研究者基于大量实证研究提出了“反沉默的螺旋”、“舆论背反”[9]和 “沉默的双螺旋”[10]。其中,“反沉默的螺旋”是对“沉默的螺旋”的倒置,导致民众不再迷信大众传媒,更主张自我权力、关注自身感受,以积极参与者、建构者姿态参与传播活动,不再是传统意义中的消极受众。[11]信息技术乐观派研究者指出,网络在一定程度上将个人与群体意见的区别模糊化了,“沉默的螺旋”被削弱了,[12]在新媒体环境中,“反沉默的螺旋”现象甚至开始出现。[13]反沉默螺旋现象是现代舆情在互联网环境下的表现形态。沉默的螺旋与反沉默的螺旋都为了规避“被孤立的恐惧”而从众;不同的是前者选择沉默从众,后者选择表达和附和从众。反沉默螺旋是媒介技术与受众双重力量下不断演化的结果。

基于“沉默的螺旋”理论引发的探讨与争议,本文发现网络流行语具有强烈的自我表达和积极建构特性,是网民对传统话语形式的差异化表达,那么,其“反沉默的螺旋”实现方式和呈现特点是什么? 其舆情对社会的稳定有何效应?

二、网络流行语去沉默惯性:主体投射与群体卷入

网络流行语传播中,无“把关人”,传统受众成为流行语的生产和传播主体,网民可实现自我表达,实现话语传播的主动和能动参与。

(一)网络流行语是一种群体归属的自我鉴定,突破沉默

1.偏向化命名实现“语言身份”识别,网民打破既有沉默

网络流行语投射出网民的自我身份认知,通过对整体意见气候的反叛表达,实现主体认知的投射与表征,完成群体归属的自我鉴定,打破网络中的话语沉默。

综合2004-2019年中国网络流行语文本,根据批评性话语分析相关理论,发现“偏向化命名” (Biased Meaning)话语有“屌丝”(2012)、“高富帅”(2012)、“我爸是李刚”(2010)等共计19个。这种“偏向化命名”通过建构“自我”与“他者”,明确两者关系定位、达成关系判断,在称谓选择中呈现话语主体的态度。

如“屌丝”与“高富帅”的偏向化命名,通过辨别身份语言,实现态度表达。 “屌丝”被定义为“贫穷、爱搬砖、没背景,面对高帅富只有跪的命。”(李毅吧,2012)“高富帅”相对于“屌丝”,形容男人在身材、财富上完美无缺,品貌、气质俱佳,且富有、有家世。两者偏向化命名特点见下表1:

表1 “屌丝”与“高富帅”的“偏向化命名”

“屌丝”在与“高富帅”的差异呈现中明确两者关系定位,并认领矮化的“语言身份”,以此投射主体观点态度与情感倾向,打破大众传媒的正面宣传,突破线下现实中的既有沉默。

2.名词化便于传播和扩散,网民态度与立场显现,自下而上影响议程

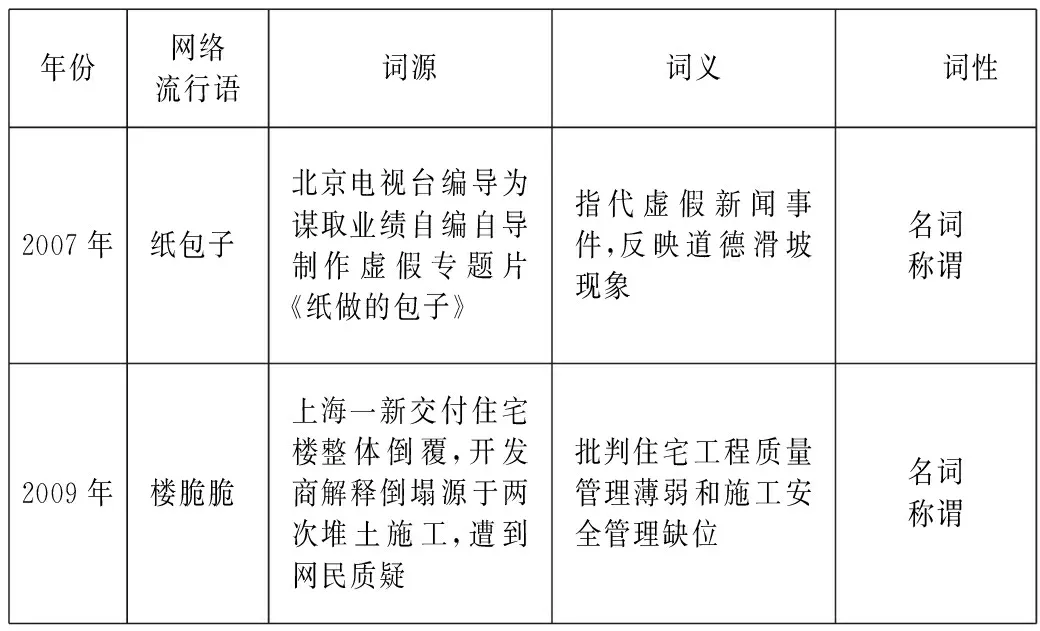

分析文本可见,名词化(Nominalization)是网络流行语的主要表达形式,即以名词成分替代动词或句子表达,把过程、行为转化成状态或者对象,[14]名词化模糊可遮掩行为过程中的权力关系,但呈现主体态度。体现有“纸包子”(2007)、“楼脆脆”(2009)、“中国大妈”(2013)等共计47个,典型如表2:

表2 “楼脆脆”、“纸包子”的“名词化”

面对公共事件,网民不再沉默,而是以网络流行语名词化的表达,去实现立场诉求与情感态度,其名词化形式更便于记忆、传播和扩散,加之网络话语的匿名化、群体化传播减弱了孤立恐惧的心理预设,进一步推动网民“借词达意”,通过对名词化话语的便捷传播,传达真实想法并打破以往沉默。“纸包子”、“楼脆脆”均衍生于公共事件,“脆脆”强化主体特性并模糊事件细节,隐含网民对楼房质量问题的质疑和调侃。以流行语为代表的网民话语“自下而上”传播并影响议程。

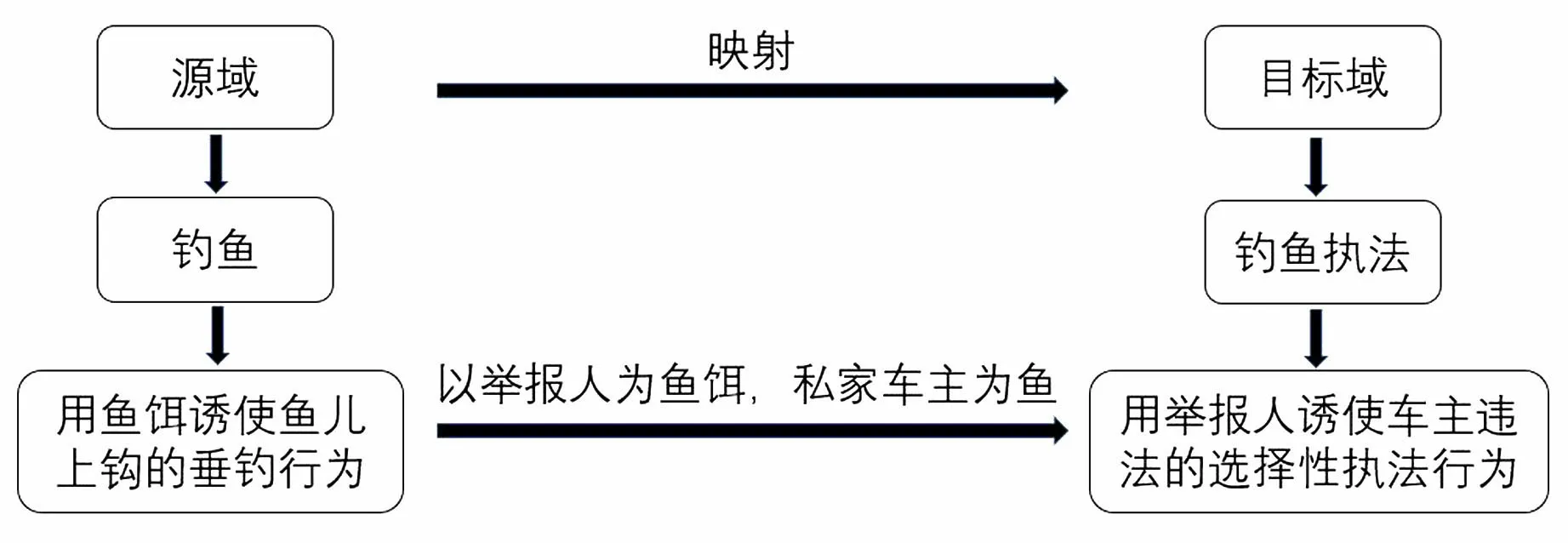

3.隐喻机制间接、委婉的隐蔽性消解孤立恐惧,推动“反沉默”

研究样本中,“钓鱼执法”(2009)、“神马都是浮云”(2010)等共计23个样本均使用了隐喻手法,隐喻基于事件和人物的概念映射主体意见,通过“源域”和“目标域”的映射,实现主体认识和经验的表达。[15]如“钓鱼执法”(2009)生成于一起车辆处罚事件,交通执法部门安排职业举报人搭乘私家车,搭乘成功后对私家车主进行处罚。其中,“钓鱼”是隐喻中的源域,原意是指垂钓者使用诱饵让鱼儿上钩的垂钓行为;隐喻中的 “钓鱼执法”是目标域,是对一种执法方式的描述,其中的钓鱼者是交通执法者,诱饵是职业举报人,鱼儿指私家车主,映射出执法人利用举报人诱使本来没有违法倾向的主体产生违法行为(如图1),体现出选择性执法的不规范性,传达出主体对“钓鱼执法”的否定态度。

隐喻的话语表达具有间接、委婉的特点,这种隐蔽性的表达减弱了网民表达的顾忌和社会压力,消解孤立恐惧心理,推动“反沉默的螺旋”的形成。

图1 网络流行语“钓鱼执法”的隐喻机制

网络流行语的词汇表达手法,如“偏向化命名”、“名词化”、“隐喻”等,具有主体投射特性,达成话语主体认知态度、情感价值的投射,这种网络话语传播推动了个体间的意见交流,当“主流意见”与网络流行语的表达意见不符,沉默螺旋产生的心理恐惧前提条件遭遇瓦解且不会产生。而且网络流行语词汇的主体投射特性推动网民充分、自由的表达自我,话语传播的匿名特质更是减弱了“孤立的恐惧”,公共表达承受的社会压力减弱,网民形成“自下而上”的话语力量传达意见并影响议程,在网民“借词达意”中消解了沉默的惯性。

(二)网络流行语结构提供了自主再造便利性,推动群体卷入

1.“图式构式”使网民易自主生成意见话语,打捞沉默之声

图式构式是网络流行语生产与扩散的框架基础,通过在主体认知系统中搭建知识结构与范式,形成语言表达形式,[16]比如网络流行语中“X虽易,Y不易,且A且B”的图式构式稳定框架,可使网民易于结合个人生活经历自主替换内容,实现构式再造,表达各自感悟。图式构式为网络意见的传播扩散提供了话语结构,推动了网民对话语生产的卷入,有助于民间意见气候的形成,最大限度打捞沉默的声音并推动其自主生产与扩散。

网络流行语样本中具有该结构特点的话语有:“友谊的小船”(2016)、“道路千万条,安全第一条”(2019)等共计65个,其中“且行且珍惜”(2014)在网络上引发大规模的模仿造句,如:

“网购虽易,退货不易,且买且珍惜。”

“驾驶虽易,安全不易,且开且珍惜。”②

语例中的常量和变量构成见表3:

表3 “且行且珍惜”的变量与常量

其构式的结构关系体现为:

X虽易,//Y不易,且A且B

(叙述) (转折) (感慨)

2.“填充框架”适合网民改编、转接、拼贴,扩散话语

网络流行语的格式框填可实现话语主体态度的稳定表达。如“蒜你狠”(2010)衍生的“x你x”框填呈现社会民生问题,通过改编、转接、拼贴等手段实现话语再生产,折射出社会经济发展动态,达成“言外之意”的传播并投射群体意见,从生活领域延伸至公共领域,推动意见的跨界扩散,形成“反沉默的螺旋”,推动网民意见“自下而上”的话语自由流通。

这种语义泛化是在原语义基础上,扩充新语义,并拓展话语使用的语境和范围, 例如,“打酱油”(2008)、“躲猫猫”(2009)等所有样本均实现语义泛化使用(见表4)。

表4 “打酱油”、“躲猫猫”语义泛化案例

“流行语义”编码了一个语义框架,可根据语境需要更换填充内容,从而扩大传播范围,该种话语生产手法即为“框填”,[17]网络流行语样本中“蒜你狠”(2010)、“中国式离婚”(2012)、“教科书式执法”(2018)、“道路千万条,安全第一条”(2019)等共计87个样本具有此特征,典型如表5:

表5 “蒜你狠”、“中国式离婚”、“教科书式执法”格式框填案例

(三) 小结:网络流行语“主体态度投射——群体传播扩散——集体认同形成——话语规制确立”的“匿名群体驱动”

“沉默的螺旋”理论以“孤立的恐惧”作为理论基础要素,在匿名、交互的网络环境中,网络话语实践呈现出自主、能动的特性,消解了现实社会的孤立,少数派意见得到强化,在四个环节完成“匿名群体驱动”下的话语生产(见图2),推动个体到群体的卷入,实现话语的群体生产。

图2 网络流行语的话语生产过程

1.主体态度投射

网民基于认同选择话语,并为其注入意义,以此达成个体的能动呈现,打破沉默的表达惯性。典型如“有钱就是任性”(2014)与人们既有“富人挥霍”的惯性认知相契合;又如,“被就业”(2009)中“被”字的构式形成被动行为,体现自主就业行为被干涉的状态,框填的“被小康”、“被捐款”等词将“xx”的“主动语态”切换成“被动语态”,表达主体对于被动主导境遇的不满,实现对主体态度的话语投射。

网络流行语投射主体态度、打破沉默惯性,实现个体意见的社会化卷入和社会化表达,正如英国学者尼古拉斯·阿伯克龙比(Nicholas Abercrombie)的“观展/表演”理论指出,媒介沉浸至日常生活,话语活动附有表演意味并成为一种社会“景观”。[18]这种表演式的卷入过程因匿名性、交互性的特点,有效缓解社会压力并打破“孤立的恐惧”。 网民积极参与话语生产以此实现主体生活境遇与心理状态的呈现,推动主体呈现个人态度,推动了观点的共享,实现了话语景观的交互,传播主体这种更为开放和自主的话语呈现,打破了“沉默的螺旋”。

2.群体传播扩散

网络受众实现了话语权赋予和传播主体地位的跃升,成为如阿尔文·托夫勒(Alvin Toffler)所言的Prosumer(消费生产者)。[19]话语的意义模仿推动了群体共享式、交互式传播的实现,能有效缓解孤立恐惧。群体在意义模仿过程中,使用流行语创作的话语框架进行填充,并结合不同语境和文化背景,展开文本内容的再造与转译,延展话语表达的语境,推动网络流行语的群体扩散。典型如“贾君鹏,你妈喊你回家吃饭!”(2009),基于“xxx,xx喊你回家吃饭”的格式框填,展开话语的意义模仿:“台湾,你妈妈六十大寿,祖国喊你回家吃饭。”(天涯社区,20090719)

意义模仿深化了语义、拓展了不同年份语境,为不同主题与内容的阐释提供了更多表达的可能性,平等与分众的网络传播也在一定程度削弱了媒体介入,圈层式的话语扩散成为打破“沉默的螺旋”的重要力量,并影响大众媒体的话语形成。

3.集体认同形成

网民基于“认同”完成对网络流行语从接触到接受的转换,标志着话语从“个体投射”递进到“集体认同”,集体认同的形成使得话语上升成为“群体意见”,打破了孤立的恐惧。作为亚文化的网络流行语,存有“背离”的特质,其话语的群体认同与卡斯特提出的“抗拒性认同”相契合。[20]网络流行语主要流行于青年网民,区别于大众媒介的正面认同,通过自贬、自嘲的表达形成抗拒认同,这种“微意见气候”形成于网络亚文化群体,具有“自下而上”螺旋上升的特点,是游离于大众媒介价值体系之外的“民间意见”,被注入网民群体的价值认知,通过符号意义的“二度诠释”,成为网民呼声的符号,具有反沉默的特性。

流行语的“抗拒性认同”通过“风格化”表达实现,具有群体象征意义,网民基于对话语符号的改造与拼贴,整体重新编排形成群体认知,以此达成群体表征,并通过风格化的话语模仿与意义生产达成心理同盟,上升成为抗拒性的群体认同,实现对群体心态的一致抒发,彰显网民对话语生产的建构性力量,推动了“少数派”意见的传播和强化,形成网络舆论的“反沉默的螺旋”效应。

4.话语规制确立

正统语言规则最终为网络流行语创设流行的使用规范,如在互动百科、百度百科中为网络流行语建立词条。如第六版《现代汉语词典》收录了“宅”(2008)、“雷人”(2008)、“给力”(2010)等流行语,并形成系统详尽的释义,使得话语具有官方权威规范。规制确立推动了网络流行语固定语义的形成,语义的稳定推动话语意见的稳定化,使得“反沉默的螺旋”形成的群体意见被确定并延续。典型如样本中“和谐社会”(2005)、“给力”(2010)、“正能量”(2012)、“店小二”(2018)、“不忘初心”(2019)、“14亿护旗手”(2019)等官方参与建构的网络流行语共计28个。官方与民间话语的“双螺旋”共同构建深化话语意义。

三、 网络话语“反沉默”中的“民间话语”上升

基于针砭时弊、群体划分、情感宣泄、特定用语、时代精神、纯粹娱乐六个指标进行内容编码,[21]本研究得出2004-2019年网络流行语话语主要内容的分布情况(见图3)。

图3 2004-2019“年度十大网络流行语”的内容分布③

由图3可见,“时代精神”与“特定用语”占比过低,“纯粹娱乐”类话语以戏谑娱乐为主,多有与其他五个部分的隐喻,因此,本文聚焦“针砭时弊”、“群体划分”、“情感宣泄”三类分析。

(一)“针砭时弊” 表征出网民对行权规范的期许和公权舆论监督的建设性心态

此类话语的形成一般源于公共事件,如“躲猫猫”(2009)等话语质疑信息不透明;“这事不能说太细”(2009)等话语实现对公权力的监督。该类网络流行语传达出网民对部分公共事件的问询和质疑,也传达出对社会建设的积极期许,网民的话语表达旨在影响相关职能部门的管理与决策,通过“借机宣泄”来实现利益与权力的维护,其态度表达的一致性消解了孤立恐惧,意见的持续性和强烈性推动了群体卷入,表征出网民对行权规范的期许和公权舆论监督的建设性心态。

(二)“群体划分” 表征出阶层逆袭的上升愿望

网络流行语的生成与选择带有群体和阶层烙印,具有仪式化功能,话语使用者在身份切换中确认阶层归属、形成自我认同。如“有钱就是任性”(2014)、“你们城里人真会玩”(2015)、“贫穷限制了我的想象力”(2017)等话语形成稳定的贫富群体分化议题,表征出网民的群体弱势认同心态。语言是对权力、资源、地位等因素的竞争,[22]网络流行语的身份话语表达具有自我矮化与群体性自嘲的特点,实现主体对主流话语体系的抗争式、戏谑化表达,形成亚文化圈层生产的“反沉默的螺旋”,表征出阶层逆袭的上升愿望。

(三)“情感宣泄” 话语让网络成为吐槽的“树洞”

网络流行语以“微型叙事”的形式传递网民的态度认知与意见诉求。“情绪宣泄”类话语中“鸭梨”(2010)、“压力山大”(2012) “我想静静”(2015)、“葛优躺”(2016)、“佛系”(2018)等词的密集出现,表征出网民的现实压力境遇与焦虑心态。网民以自我“反讽”实现内心压力与焦虑的化解,是“阿Q式”的文化解围,以看似污名化的表达实现情感宣泄和生活投射,对话式传播让话语成为吐槽的“树洞”。该类网络流行语的生产由网民的“主导性情绪”推动,更易呈现出“反沉默的螺旋”特性,“情绪设置”取代“议程设置”推动网民舆论的雪球越滚越大,并形成新的话语力量。

网络流行语基于个体到群体的卷入生成群体意志,在建构民间话语意义的同时,形成对传统主流意识形态的消解,话语原型多源于民间密切关注的社会热点议题和现象,民众通过生活化叙事传达心态情感,也可以看到建构式的主流意识形态的输入,如“民族复兴”、“中国梦”等。

四、研究发现:网络流行语的“反现实沉默”与“匿名群体驱动”

基于2004-2019年中国网络流行语全文本的批判话语研究可见,网络流行语的“偏向化命名”、“名词化”、“隐喻”等特征,投射出网民主体身份,同时传达出网民群体的情感价值和认知态度,网民可充分、自由“借词达意”,形成“自下而上”的话语力量影响议程,形成线下现实语境中的沉默和在网络中的喧嚣,是一种“反现实沉默”。

网民作为网络流行语生产与传播环节中的匿名群体,其话语表达具有“消解沉默惯性表达”——“打破个体孤立恐惧”——“生成民间意见气候”的特点,其内在机制概况如下(见图4):

图4 网络流行语的“匿名群体驱动”

网络流行语的话语表达投射现实,实现了“反现实沉默”,使得现实中积压的不满情绪得以集体宣泄与抗争表达,成为网民群体情感的减压阀,有效实现对现实问题累积下负面情感的表达,[23]这种“对话式”网络流行语的传播形成了集体宣泄的“树洞效应”,而负面情绪的宣泄在一定程度上具有疏导作用和助力社会稳定的功能。话语表达与生产在实现情感宣泄的同时,也传递了网民对社会发展建设的愿望期许,具有一定的积极建构性作用,而对于一些营造低俗之词的行为,我们也呼吁应多方位展开媒介素养教育干预,以进一步提升网民语言的自律性。

注释:

①本研究采用门户网站与网络社区的评选结果作为研究样本,综合新浪、搜狐、网易、腾讯、天涯论坛、猫扑、互动百科的评选结果确定样本。本研究基于三个环节完成样本筛选:第一,综合各年度不同平台的评选结果,列出年度备选网络流行语样本表;第二,统计每个样本出现频率,筛选出频率最高的前十个样本;第三,如出现频率一致和频率接近的情况,将备选样本在“百度”、“天涯社区”、“百度贴吧”、“新浪博客”、“新浪微博”等媒介平台进行检索,综合考察检索热度结果,选取热度较高的样本。基于此,本研究以2004-2019年共16年间的“年度十大网络流行语”作为研究语料,共筛选形成160个高热度研究样本。选择2004年作为研究样本起点的原因在于,门户网站与网络社区“年度十大网络流行语”的评选自2004年开始,本研究拟对有评选以来的年度网络流行语进行考察。

②两条语例均来源于新浪微博,发布时间分别为:2016年2月25日、2015年2月5日。

③样本来源于本研究筛选形成的160个高热度研究样本。