民族村寨旅游行为意向研究

——以桃坪羌寨、甲居藏寨、泸沽湖为例

2021-01-21马东艳张旭辉

马东艳 张旭辉

[提要]随着乡村振兴战略和新农村建设的推进,并于民族村寨旅游行为意向的研究日益增多。文章基于民族村寨旅游特点,以西南地区桃坪羌寨、甲居藏寨、泸沽湖作为案例调查地,以“目的地形象”为中介变量,从求真体验、旅游怀旧、外界信息刺激、目的地信任4个方面,研究其对旅游者行为的影响及影响机理。通过问卷调查与人员访谈获取第一手资料,然后运用SPSS20.0和AMOS20.0软件进行实证分析。研究发现:民族村寨旅游行为意向的4个前因变量均以目的地形象为中介变量,影响旅游者的旅游行为意向;旅游怀旧和求真体验对行为意向的影响效应最强,其他2个变量影响程度依次减弱;目的地信任直接正向影响旅游者的旅游行为意向,目的地信任感越强,越能提升旅游者的旅游意向。

蕴含中华传统文化特点的民族村寨是在社会历史长河中留下的历史遗存,是中华文明多样性与人类自然环境高度融合的有效载体,长期以来以其独一无二的理念、智慧、气度和神韵,彰显着中华民族持久而深厚的文化底蕴,维系着人们自古以来所形成的历史与文化认同。随着乡村振兴战略和新农村建设的推进,设计并营造宜居、宜游、可持续发展的民族村寨旅游的实践需求日益增多。但由于民族村寨旅游开发是地方政府在发展地方利益驱动下,以政策性框约,将“局外人”对塑造旅游景观的兴趣和探索通过权威评价程序,经过旅游“确权”的强制性制度安排后,交由市场(资本)进行以价值增值和利润不断获取为主宰的旅游景观的规划、区隔、轰动、遮蔽、仪式化和淡出等“组合拳”[1](P.I)的布景设计与实践。在这一过程中,因过于注重权力和资本对重塑民族社会的想象和意志而忽略了对游客进入到异质环境的消费思维和消费心理的主体作用考量,致使景观打造中出现“游客缺场”问题。

事实上,作为旅游供给者的政府、开发商和旅游消费者的游客对景观的判定有各自不同的立场和诉求。面对“游客缺场”以及权力和资本对当地文化传统性和地方性日益强化的挤压,有必要关注和强调旅游消费者——游客对体验独特异域文化的真实动机和需求,从而积极调整当下旅游景观打造策略,变“生产我们能出售的(producing we can sell)”为“给予游客们想要的(giving the customers what they want)”。因为民族村寨旅游景观是民俗旅游的“根”,具有民族文化传承和旅游吸引物的双重属性,也是激发游客旅游动机、增强旅游体验、促进民族地区经济高质量发展的关键,在这样的背景下,从游客角度出发,在充分考虑游客旅游行为意向诉求基础上,寻求和建构基于游客行为意向的民族村寨旅游的研究和实践便具有了理论价值和现实诉求。

行为意向的研究起源于心理学和社会学,用于解释认知和行为的关系,是行为发生的前提和基础。由于其能较好预测和解释个体是否会采取某种行为,随后被广泛应用到旅游研究领域。游客旅游行为意向研究一直是旅游学界的前沿和热点话题。游客行为意向研究的意义不仅在于揭示游客行为发生的规律,而且还可以为旅游资源的配置、旅游市场的打造、旅游营销战略的提升、旅游消费结构的优化提供分析依据。通过对国内外相关文献梳理发现,已有研究多从四个方面阐述旅游动机①与旅游行为意向的关系:其一,体验真实异域景观文化的需求,推动了游客对旅游地探索的意义,真实的建造缘由历史经历赋予的情境正当性,以此产生旅游者体验的强大吸引力,从而对旅游者的行为意向产生影响②;其二,以怀旧为视角对旅游行为进行解释,认为怀旧是一种重要的旅游动机,可以作为一种旅游体验和旅游营销方式③;其三,旅游需求的产生多来源于外界信息刺激。旅游者在做出出游决策前,除个人相关因素对其决策行为影响较大外,从外界所感受到的旅游信息刺激会使其大脑对备选旅游目的地形成初步的感知印象,而信息刺激的强弱程度会影响游客对备选地的选择或放弃④;其四,信任感是影响游客行为意向的重要因素,目的地信任可降低游客感知风险,提高游客满意度⑤。

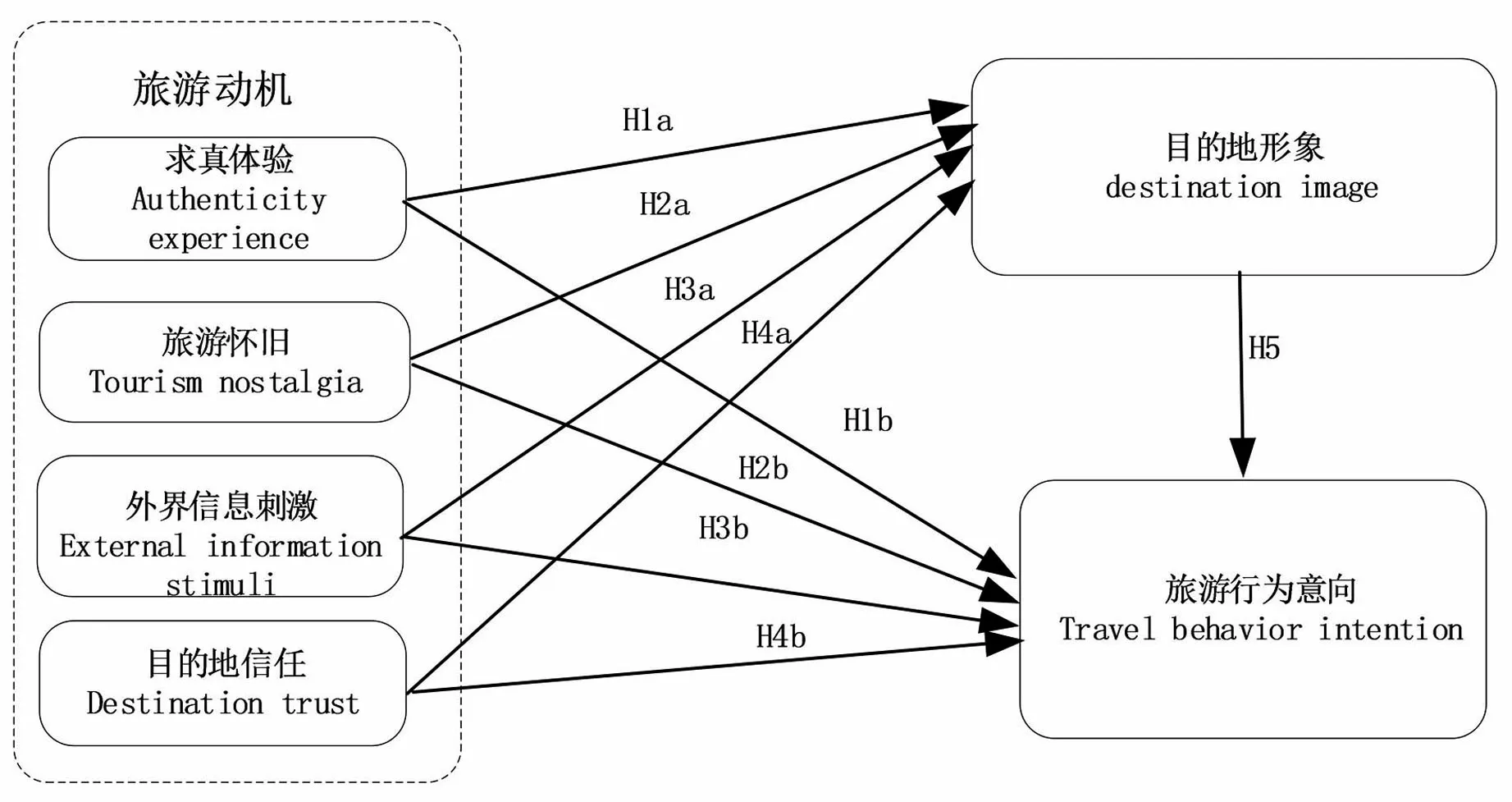

从研究内容看,现有文献多从某一独立视角对旅游动机与旅游行为意向的关系进行单独研究,缺乏旅游动机中四个主要变量的结合性分析,同时,各变量对旅游行为意向的影响程度和影响效果也尚待明晰。基于上述分析,本文从旅游者民族村寨旅游行为意向视角出发,以“动机-感知-行为”社会认知理论为基础,引入目的地形象这一中介变量,构建“求真体验、旅游怀旧、外界信息刺激、目的地信任”为前因变量的旅游行为意向分析框架和作用路径模型(见图1),探究对旅游行为意向所产生的深层影响和决策反应,揭示并剖析旅游者进行旅游消费决策的内在机理与过程,以期在构建民族村寨旅游理论的同时,为规范民族村寨旅游健康发展,打造符合旅游者需求的旅游景观提供依据和启示。

图1 概念模型图

一、理论框架与研究假设

旅游行为意向是旅游者个人未来旅游预期或计划中的旅游行为[2]。旅游行为意向是旅游行为的直接决定因素和最佳预测因素,表明在一定环境下旅游行为的特定预期模式和行动的可能性[3](P.30-31)。旅游行为意向是旅游者内在心理情景和外部环境共同影响的结果。旅游行为意向取决于旅游者个体的旅游动机,同时也折射出人们对目的地形象⑥的主观感知⑦。本文共提出9个研究假设,关于民族村寨旅游动机(求真体验、旅游怀旧、外界信息刺激、目的地信任)对旅游行为意向的直接作用提出4个假设,关于民族村寨旅游目的地形象在自变量(旅游动机)和因变量(旅游行为意向)之间的中介作用分别提出5个假设。

(一)求真体验对民族村寨旅游目的地形象与旅游者旅游行为意向的影响

真实性(authenticity)是旅游吸引物的固有属性、本质属性,是既定的(given)。真实性是由Dean Mac Cannell首次引入到旅游研究中来的,因其本身的复杂性,40多年来学术界从未停止对其概念的探索和研究,但也从未能达成统一。对真实性维度的划分主要有四种范式即客观真实、建构真实、后现代主义真实和存在真实。鉴于研究需要,本文中的真实指的是客观真实⑧。真实性的作用是将原创性、本真性、符号化、境遇和体验等概念相互交织在一起[4]。而旅游求真体验是指人们借助旅游去彼时(then)、彼地(there)、他者(the other)处寻找传统文化原生性、原真性、本真性、独特性和准确性的真实体验。旅游客体真实性决定了旅游体验质量[5]。旅游求真体验一方面体现了旅游者对旅游的美好期冀,希望借此回归到自然与本真的状态,但同时也反映了旅游者对现代旅游业只能提供给他们一种虚像的失望[6](P.80)。真实性在旅游者体验中扮演着重要角色,并最终成为追求乡村旅游体验的旅游者选择目的地的关键决定因素之一[7]。现代旅游者在接受自己所处的现代社会的“不真实性”和虚假性的同时,仍然在寻求旅行的意义——即了解旅游地居民的真实生活[6](P.77)。Birgit Musk指出尽管真实性作为顾客满意和行为意向前提的重要性已经达成了共识,但围绕真实性的衡量和评估,仍存在一些重要的、悬而未决的问题,他以山区休闲餐厅为研究背景,提出食物、气氛和菜单介绍是影响顾客行为意向的直接因素,并验证了真实性、感知质量和价格在游客就餐经历中对满意度和行为意向的竞争模型[8]。而国内外对真实性与目的地形象关系的研究则比较少,Sonmez和Sirakaya以土耳其为案例地,研究指出真实性体验是目的地形象感知的主要决定因素[9]。Frost以Ned Kelly的电影旅游为例,强调真实性是目的地形象的重要组成部分,能够显著影响游客对目的地真实性感知,有助于形成积极的目的地形象[10]。据此,提出如下假设:

H1a:求真体验显著影响民族村寨旅游目的地形象。

H1b:求真体验显著影响民族村寨旅游者的旅游行为意向。

(二)旅游怀旧对民族村寨旅游目的地形象与旅游者旅游行为意向的影响

旅游怀旧是现代人为逃避紧张、忙碌、疲劳、沉闷、空虚都市生活以及压力所进行的以探索历史文化知识,寻找遗失记忆与情感为目的的旅游体验活动;也是对昨日的一种渴望或对过去事务的怀念[11],是现代人为治愈因现代性所引致的人性的异化和分裂、人际关系的疏离、世俗化以及心理创伤等时代病症的一种手段,是现代性危机下人们对精神家园的寻求和对自身存在的追寻[12],同时是摆脱枯燥世界、消除日常生活中的生存意义危机、获得身心恢复的一剂良药。因现代性所带来的城市化在某种程度上引致了对历史文化遗存的破坏和自然生态环境的污染,在此背景下人们更加向往去地处城市边缘区域的民族村寨体验少数民族新奇、简单而具有前现代性的民俗生活,浏览历史文化古迹和自然人文遗产,借以回归传统和自然,作为对冰冷钢筋混泥土城市景观的补充[13]。民族村寨作为包含历史与地域特色、连接过去与现在,并在现在时空框架下鲜活展示人类曾经历史与文化遗迹的封存空间,可以自然而然地唤起人们对过去生活和历史的遐想与回忆,让人们找寻到源自过去、家乡和故土的生命力,从而重新找回迷失的自我,找回乡愁。旅游怀旧既是旅游者的旅游动机,也是旅游吸引物的一种魅力所在[14]。显然具有历史和文化特质的民族村寨更能引发旅游者的旅游怀旧。Kim研究指出历史怀旧更易发生在遗迹旅游的旅游者中[15]。Chen等人通过对怀旧主题餐厅研究发现,消费者的怀旧情绪通过消费者的体验价值和餐厅形象感知提升他们的消费意愿[16]。董培海等研究发现怀旧既是游客的旅游动机,又是旅游行为中“景观”的一种魅力[17]。民族村寨给旅游者提供了一个思恋怀想的诗意栖居地,因此,更增强了旅游者的印象感知和旅游决策的行为意向。据此,提出如下假设:

H2a:旅游怀旧显著影响民族村寨旅游目的地形象。

H2b:旅游怀旧显著影响民族村寨旅游者的旅游行为意向。

(三)外界信息刺激对民族村寨旅游目的地形象与旅游者旅游行为意向的影响

外界信息刺激是目的地管理者利用广播、电视、旅游网站、旅游微信公众平台、旅游APP、旅游报刊、杂志和旅游宣传手册等重要信息传播载体,对目的地形象进行广告宣传,从而吸引并拉动潜在旅游者旅游需求的行为。比如央视等主流媒体推出的“七彩云南,旅游天堂”、“走遍大地神州,最美多彩贵州”、“海天佛国”普陀山、“世界屋脊神奇西藏”、“诗画江南,山水浙江”等众多特色鲜明的旅游广告信息有效提升了公众对旅游目的地的形象认知。由于旅游目的地形象的异地性和旅游吸引物的不可移动性,进而诱发旅游活动需要一定的媒介支撑。通过旅游广告宣传目的地形象是潜在旅游消费者获悉旅游目的地情况的重要手段,是旅游行为是否发生的重要参考。同时,随着旅游目的地间市场竞争的加剧,旅游广告信息也是提升旅游目的地竞争力的重要手段[18]。相关研究表明外界信息刺激是目的地形象在旅游者中形成印象机制的前端。Mayo和Martin强调旅游广告信息是影响目的地形象感知的重要因素[19]。Prayag 和Ryan指出旅游信息能将目的地的环境、资源、特色等内容完整的传递给客源市场,成为吸引潜在游客选择旅游目的地并进行旅游决策的重要依据[20]。据此,提出如下假设:

H3a:外界信息刺激显著影响民族村寨旅游目的地形象。

H3b:外界信息刺激显著影响民族村寨旅游者的旅游行为意向。

(四)目的地信任对民族村寨旅游目的地形象与旅游者旅游行为意向的影响

目的地信任是旅游者认为目的地有意愿按照自身的方式行事,且旅游者愿意因此承担相应风险的一种感知状态[21]。目的地信任是旅游者对目的地经营能力、感知正直与感知友善的一种信赖或认同。目的地信任有利于降低旅游购买感知风险,是旅游者进行购买决策的重要依据。目的地的异地性和信息不对称性使得游客在旅游体验之前的评估购买行为会存在一定的风险。旅游地频发因“失信和不诚信”导致的欺诈行为,比如“三亚和海南天价海鲜宰客、河南少林寺天价香、西双版纳景区洞房陷阱、青岛大虾事件”等等,无疑会使潜在旅游者对旅游目的地产生严重的信任危机。由于负面事件和负面新闻具有更强的诊断性、扩散性和价值性[22],因此游客在对目的地进行选择决策时更关注负面报道,并赋予“消极信息”比“积极信息”更高的权重[23]。特别是对诚信丑闻,诸如宰客、虚假宣传和强买强卖等违背伦理道德和社会规范的恶意失信事件,对旅游目的地的信任破坏程度更大,更易破坏潜在旅游者对目的地形成的最初印象和旅游意向,所以目的地形象维护一直是旅游地工作的重中之重。因此,目的地信任是形成良好目的地形象的前提和基础,同时对游客的旅游行为意向起积极促进作用。已有研究表明:目的地信任对目的地形象有显著正向影响[24]。Roodurmun&Juwaheer认为旅游地信任影响游客的忠诚度,旅游者更倾向于游览他们认为值得信任和可靠的目的地[25](P.75)。曹文萍和许春晓以韶山为例,验证了目的地信任对游客的趋近意向⑨具有显著正向影响。现有研究对目的地信任与游客满意和忠诚的研究较多,而对目的地信任与旅游行为意向的关注却较少,但目的地信任在减少旅游者不确定性和风险性方面的作用却是显而易见的[26]。据此,提出如下假设:

H4a:目的地信任显著影响民族村寨旅游目的地形象。

H4b:目的地信任显著影响民族村寨旅游者的旅游行为意向。

(五)目的地形象对民族村寨旅游者旅游行为意向的影响

旅游行为意向是旅游者将要实施某种特定旅游行为的可能性或主观概率。旅游行为意向与旅游行为之间存在一定的差距,其原因是实际行为的发生会受多种现实条件的约束(比如:旅游者的知觉距离、旅游者的文化背景与旅游地文化间的差距、促进因素与抑制因素知觉、过去经验、旅游者的感知价值与成本等)。因此,实际行为并不总是按照行为意向进行,但众多研究证实:行为意向越强烈,发生实际行为的概率就越大。在实证研究中,一般将行为意向作为因变量,其测度变量常用重游意向和推荐意向,主要集中在从满意度和感知价值等变量的中介作用对推荐意向和重游意向产生的间接或直接影响上。Chi&Qu对美国某旅游地研究发现,该地区目的地形象通过属性满意度和整体满意度的中介作用对游客行为意向产生间接影响[27]。而Chen&Tsai在对台湾垦丁的研究中却发现:目的地形象不仅会通过感知价值、旅行质量和满意度的中介作用对行为意向产生间接影响,而且还会产生显著的直接影响[28]。这是因为在实际旅游消费过程中,旅游者对旅游地形象的感知将会不断的被修正,同时不断影响旅游者的旅游意向选择和最终决策,也就是说,旅游者通过对目的地形象的感知和认知,首先形成诱发形象,然后通过对已经形成的诱发形象进行评估,判断其旅游价值,进而做出是否选择该旅游目的地的决定,最后通过具体的旅游体验过程修正之前形成的诱发形象,从而做出是否未来再次重游或向他人推荐的意愿。LeeCK等研究发现旅游者行为意向是预测旅游者实际行为的一种非常有效的途径。Qu H等通过研究指出目的地形象是公认的影响游客决策过程和后续游览行为的重要因素[29]。因此,积极的目的地形象能激发旅游者对目的地的访问欲望,从而影响旅游者的决策。据此,提出如下假设:

H5:旅游目的地形象显著影响民族村寨旅游者的旅游行为意向。

二、研究设计

(一)调研区域

研究区域选择四川境内的桃坪羌寨、甲居藏寨以及四川与云南交界处的泸沽湖三个西南民族村寨作为案例调查点,这不仅在于数据获取的便利性与可得性,更重要的是因为这三个村寨具有研究民族村寨旅游的优越性和典型代表性。具体而言:其一,三个村寨地处自身经济发展相对缓慢的中国西南地区,崎岖险峻的地形以及内外交通的不便,使这里保持着较为完整的“历史原真性”。其二,这三个村寨在民族风情、地理空间和景观特色上具有多样性(见表1);其三,这三个民族村寨均受到外界旅游开发因素刺激而造成旅游景观空间异化发展,给民俗文化和民俗风情带来无法回避的冲击。因此,具有研究民族村寨旅游的代表性和典型性。

(二)问卷设计与数据采集

本研究通过预调研和正式调研两个阶段进行。预调研(2019年6月)共发放问卷200份,其中有效问卷165份。使用SPSS20.0软件对预调研数据进行信度和效度检验,通过删除不达标题项,最终形成正式问卷量表。正式调研从2019年7月开始,通过线上和线下两种方式同时采集数据。线下问卷调研分别到“甲居藏寨”、“桃坪羌寨”和“泸沽湖”三个民族村寨旅游地对到访游客进行随机抽样调查。线上问卷调查则是借助问卷星网站对去过上述民族村寨旅游地的人群进行在线调查,再通过这部分调查对象转发问卷给同去的其他同伴,进行滚雪球式的调查以提高问卷调查的准确性。正式调研共发放问卷1162份(线上问卷228份,线下问卷934份),其中有效问卷1014份(线上有效问卷196份,线下有效问卷818份),有效率87%,达到数据分析要求。

在问卷的第一部分,主要进行民族村寨旅游者偏好调查,调查结果发现,被调查者主要以家庭为单位或与亲戚朋友结伴前来旅游为主,并且多为散客。问卷的第三部分调查的是旅游者的人口统计学特征,调查结果显示:女性游客占48.7%,男性游客占51.3%;旅游者年龄在29岁以下的占47.4%,30~39岁的占28.5%,40~49岁占16.3%,其他占7.8%;旅游者学历大专和本科占69.1%,硕士及以上占12.6%,其他占18.3%;旅游者月收入8000元以上(占29.3%),4000-7000元(占58.6%),其他收入占12.1%,可见被调查者表现出年轻化、高学历、高收入的特征。

(三)变量处理

借鉴相关研究成果,求真体验借鉴Naoi和Lu等发展的单维度量表[30],共4个题项。旅游怀旧参考Holbrook发展的量表[31],共7个题项。外界信息刺激参考Assaker G和Babin B J等发展的量表[32],共5个题项。目的地信任借鉴Morgan和Hoibrook发展的量表[33],共4个题项。目的地形象参考Bigne和Prayan等人的量表[34],共2个题项。旅游行为意向借鉴Che H L等和Sun Y等发展的量表[35],共3个题项。各项指标在借鉴以往学者所构建量表基础上,根据民族村寨旅游情景进行了适当的选取和修改,各题项见表2所示。

三、数据分析

(一)探索性因子分析

采用探索性因子分析的目的一方面检验样本数据是否适合做因子分析,另一方面检验建构效度。首先,通过KMO与Bartlett球形检验发现,KMO值为0.807,大于0.5的最低水平,Bartlett’s球形检验的Chi-Square值为0.000,显著性水平小于0.001,表明适合做因子分析。然后采用主成分分析法提取到特征值大于1的因子有6个,累计解释变异量为79.427%,这表明所提取的6个因子,能较好反映原资料的大部分信息。由于题项:“唤起我曾有过的感觉”因子载荷小于0.6,故将其删除。

(二)验证性因子分析

验证性因子分析在于核检数个测量变量可以构成潜在变量的程度,即检验测量模型观测变量与其潜在变量的因果模型是否与观察数据相契合,目的是保证测量模型的稳定性(又称一致性或可靠性)和有效性。SPSS数据分析显示Cronbach`s a系数介于0.813~0.885之间(见表2),均大于0.7,表明问卷具有良好的内部一致性。各测量变量的标准化因子载荷在0.687~0.912之间,t检验值均在0.001水平上显著。潜变量平均方差抽取值(AVE)最低为0.582,均超过0.5,组合信度(CR)值最低为0.814,均超过0.6。说明各观测变量都能有效测度其所属的潜变量,模型具有较好的收敛效度。同时所有潜变量的AVE值平方根均大于潜变量间的相关系数,说明模型具有良好的区分效度。

表2 因子分析

(三)模型拟合度与假设检验

1.模型拟合情况

在因子分析基础上,本研究使用AMOS20.0软件对问卷数据的方程模型进行构建。然后,采用极大似然估计法对构建的结构方程模型参数进行总体拟合度检验。结果显示:x2/df=2.532,GFI=0.961,RMR=0.058,RMSEA=0.041,NFI=0.947,CFI=0.956,IFI=0.939,PGFI =0.704,PNFI=0.787,各项拟合指数均达到标准,这表明该模型整体拟合度较好,可用来验证研究假设。

2.假设检验

表3 模型假设检验结果

数据(见表3)显示:(1)民族村寨旅游动机的4个研究假设均被证实。假设H1a、H2a、H3a、H4a均成立,即求真体验正向显著影响民族村寨旅游者的旅游行为意向(β=0.186,P<0.001,t=2.986);旅游怀旧正向显著影响民族村寨旅游者的旅游行为意向(β=0.269,P<0.001,t=5.913);外界信息刺激正向显著影响民族村寨旅游者的旅游行为意向(β=0.201,P<0.001,t=4.318);目的地信任正向显著影响民族村寨旅游者的旅游行为意向(β=0.163,P<0.001,t=2.274)。(2)民族村寨旅游目的地形象的5个研究假设均被证实。H1b、H2b、H3b、H4b、H5均成立,即求真体验正向显著影响民族村寨旅游目的地形象(β=0.154,P<0.001,t=2.502);旅游怀旧正向显著影响民族村寨旅游目的地形象(β=0.203,P<0.001,t=4.633);外界信息刺激正向显著影响民族村寨旅游目的地形象(β=0.313,P<0.001,t=4.698);目的地信任正向显著影响民族村寨旅游目的地形象(β=0.172,P<0.001,t=3.340);目的地形象正向显著影响民族村寨旅游者的旅游行为意向(β=0.418,P<0.001,t=8.539)。

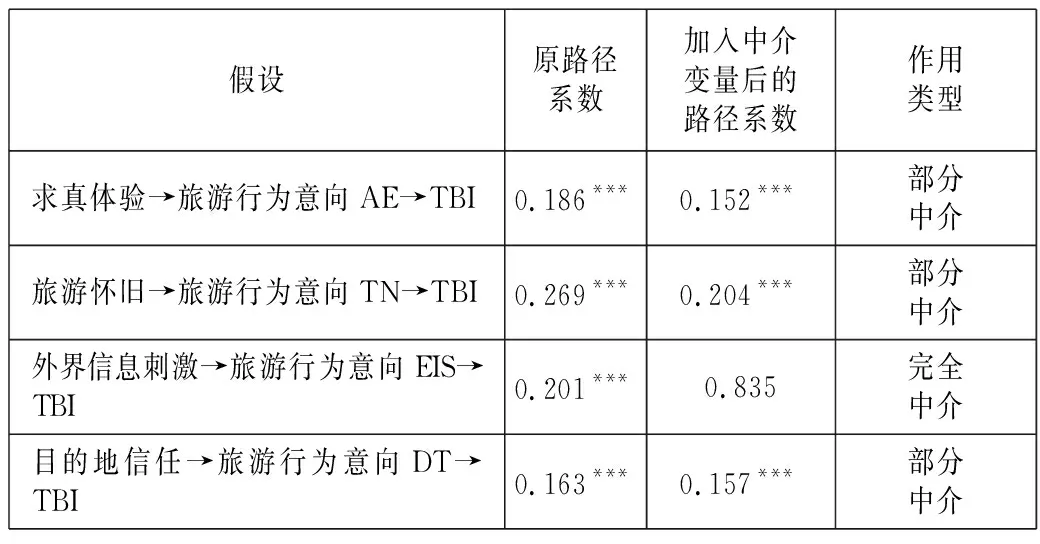

3.目的地形象的中介作用分析

当检验总效应系数c(未引入中介变量)显著、自变量作用于中介变量效应系数a显著、中介变量作用于因变量效应系数b显著时,检验直接效应系数c’(引入中介变量)是否显著,如果c’不显著说明存在完全中介,否则存在部分中介效应[36]。由表3可知,本研究的前三个效应系数都显著。因此,分析中介变量引入后的路径系数c’判断中介作用的类型。外界信息刺激路径系数引入中介变量后不再显著(引入目的地形象中介变量后路径系数为0.835),说明存在完全中介效应,也就是说,外界信息刺激是完全基于目的地形象这一中介变量,才对旅游者的旅游行为意向产生影响的。而求真体验的路径系数、旅游怀旧的路径系数、目的地信任的路径系数在中介变量引入后仍旧显著(路径系数依次为0.152***、0.204***、0.157***),路径系数减小且不为零,表明存在部分中介效应(见表4)。

表4 加入中介变量后路径系数的变化对比

四、结论与启示

(一)结论

本文以民族村寨旅游行为意向作为研究对象,以社会认知理论中的动机-感知-行为模式为理论基础,引入“目的地形象”这一中介变量,依据民族村寨旅游特点,提出了旅游行为意向的4个前因变量——求真体验、旅游怀旧、外界信息刺激、目的地信任的作用路径。通过对1014名(共对1162名旅游者进行调研,但只有1104名旅游者的调研结果有效)旅游者的有效调查,对提出的假设模型进行实证分析,得到以下结论:

第一、民族村寨旅游行为意向的4个前因变量均以目的地形象为中介,作用于旅游者的旅游行为。换言之,民族村寨旅游行为意向程度较高是基于旅游者对目的地形象的良好印象感知。另外,通过数据分析可知,目的地的形象在外界信息刺激和旅游行为意向之间起完全中介作用,也就是说外界信息刺激完全通过目的地形象这一中介变量对旅游者的旅游行为意向产生影响。同时,通过访谈发现,当潜在旅游者听到朋友、同事或看到好友在朋友圈发布的对某一民族村寨旅游目的地形象的高度评价或有关图片与视频时,也会增加旅游者对该目的地的旅游动机,进而正向影响民族村寨旅游行为意向。可见,塑造特色鲜明、主题突出的民族村寨旅游目的地形象不但能有效激发目标受众的旅游欲望和旅游兴趣而且能有效提高旅游者的满意度、品牌忠诚度和推荐意愿。

第二、民族村寨旅游行为意向的4个旅游动机变量中,旅游怀旧效应最强(0.354),其次是求真体验(0.256),其他2个变量影响程度依次减弱。这说明民族村寨旅游开发与管理中必须对旅游者所追求的“怀旧”和“真实”性元素加以重视,给予旅游者想要的而不是人为控制的赤裸裸的商品化景观生产和出售逻辑。这既是人们寻求历史渊源,向往过上一种简单、美好生活的“生命本能”,也是对自身在“流动的现代性”中沦为景观囚徒和被支配者的不满和反抗,更是对权力和资本消解和同化异域传统文化所形成景观秩序霸权性的反抗与斗争。只有充分了解和尊重游客真实的旅游诉求,并始终保持游客作为他者的关键主体地位,才能获得游客的高满意度,也才能从根本上营造旅游体验的不可替代性,从而使民族村寨在发展的过程与成果中不断清晰自身的文化边界,更好实现对传统的保育和传承。

第三、无论直接还是间接影响,目的地信任均正向显著影响旅游者的民族村寨旅游行为意向。即目的地的信任感越强,对潜在旅游者的旅游行为意向影响就越大。可见,民族村寨目的地信任既是维护游客与目的地持久关系的情感纽带,也是塑造良好目的地品牌形象的前提和基础。因此,坚持以旅游者为导向,提升旅游品质、加强旅游企业诚信监督与管理,打造并维护适合民族村寨旅游发展的目的地形象任重而道远。

(二)启示

本文以民族村寨旅游行为意向为调查对象,通过问卷调查方式获得第一手数据资料,构建结构方程模型。因此,本研究内容对民族村寨旅游开发与管理具有一定的现实指导意义。

美国学者路易斯曾说:“‘传统’在经济的边缘地带才会存活”[37](P.104)。这是民族村寨物质水平滞后性与文化价值性的真实写照。民族村寨旅游开发的原初内涵是借用传统文化的独特价值实现改善边缘民族地区经济、社会、政治等多重效益的目的,然而长期以来权力和资本主宰下的民族村寨旅游开发过程实质上是权力和资本所结成的以权力作支撑、以利益作交换的“权力一利益”之网主宰下的景观商品化过程,是权力和资本强势压制和诱导下,以生产和出售文化为根本目的的景观制造过程,这种景观生产垄断性和消费霸权性势必造成具有原真性和乡土性的民族文化在旅游开发中被连根拔起、被异化、被商品化和舞台化,致使民族村寨旅游开发过程成为一个不断驱除传统和文化内涵的过程,长此以往,必将造成民族村寨旅游逐渐丧失它赖以存在的根基和灵魂。

民族村寨旅游的本质是游客需求主体性的“诗意化栖居”。快速发展的城市化和现代化导致了人际关系的疏离感、非情感化和世俗化,“找寻过去”,回归一种传统、古老、恬静、安全、悠闲的田园牧歌式的幻梦场所和孕育着几代人记忆的生活秩序,就成为“久在樊笼里,复得返自然”的现代都市人的普遍社会心理,而具有一定历史和文化遗迹的民族村寨就成了现代人心中的“世外桃源”和“小资天堂”。通过民族村寨旅游让现代人在异域环境中真正体验到一种短暂、自然、纯净、轻松而又诗意化的异域文化,从而在寻求人与自然以及人与内心和谐的同时达到净化心灵的目的,并获得一种真正的身心自由,这既是现代人对传统精神家园的回归,也是对自我生命价值和存在意义的真正体现,更是民族村寨旅游开发者应该追求的崇高境界与目标。

民族村寨旅游开发管理中,忽视抑或忽略游客主体地位,势必造成按照消费主义虚假需求(拔高或虚化游客真实需要)制造景观,这样的景观往往只是一种文化要素的碎片化切割、断裂式或破碎化抽取而合成的景观,是对传统文明曲解、破坏与践踏基础上所形成的伪造景观,是将人与自然、人与自身以及人与人之间关系进行“物化处理”的虚假景观,其呈现给游客的最多只是一些被资本改造过的现代符号,或者“城镇文化符号的缩影”,这与想要在民族地区真正体会到具有地方性、差异性与轻松感的游客真实需求是背道而驰的,这样的景观不但会造成产销分离,而且还会导致游客自我实现的受阻。这既不是游客所愿意看到的,也会让游客的真实体验需求成为一种奢望,从而注定会让游客感到失落与厌烦的,也势必造成游客的不满与反抗。

这种地方传统逐渐被商业所取代的景观文化,主要是通过商品化旅游消费空间的打造,迫使游客按照景观制造者预先设置好的框架进行旅游消费的,这与必须尊重当地历史风俗、保护当地文化特色、让旅游者切身感受到大自然宁静与祥和之美的民族村寨旅游开发的实质与真谛是相背离的。因此,民族村寨旅游开发中必须对游客的真实感知与真实旅游行为意向进行关注与尊重,因为没有任何人希望因他人施加的限制与约束而被迫处于某种状态,即使这是一种“温柔的牵制”。殊不知民族村寨旅游开发与管理的过程也是一个在发展中寻求游客主体性和能动性的动态的平衡过程,是在吸纳外界进步力量的同时建构与时俱进的文化生态的过程。

民族村寨旅游景观商品化绝非是一种地方化事件,而是目前存在的一种社会现象,而且有愈演愈烈之势[38]。因此,要十分警惕和避免为了获取眼前经济利益,漠视游客真实需求与旅游动机,进行割断历史文脉的过度商业化行为。如果这一问题不能引起足够重视,那么民族村寨旅游不会一直处于“在路上”的状态。只有在保持文化自觉与自信中,树立游客作为他者的关键主体地位,并以此进行以保持文化原真性、激活传统文化精髓的旅游开发,才是民族村寨旅游实现可持续发展的合理路径。

五、研究贡献

发展民族村寨旅游无论是对推进新时期社会主义新农村建设还是落实健康中国战略均具有极其重要的理论和现实意义。然以往研究,正如本文在前言部分所强调的那样,主要聚焦于民族村寨当地政府、开发商和旅游企业等旅游供应方的开发与营销行为,而从微观游客视角探究民族村寨旅游行为意向的研究明显欠缺。在鲜有的学术关注中,仅涉及了游客对民族村寨旅游的认知、态度、出游目的、消费金额、逗留天数等方面的简单描述性分析上,缺乏更深层次上的旅游行为意向影响机理的研究。而行为意向作为行为发生的重要驱动指标,厘清其影响机理就成为学术界亟待解决的重要议题。但迄今为止游客民族村寨旅游行为意向的主要影响变量有哪些?其对旅游决策行为的解释和预测能力又如何?各变量的影响路径和影响效应等较为核心的逻辑问题并未得到有效解决。

为引起学者们对该问题的思考,本研究构建的民族村寨旅游行为意向概念模型,为打开游客民族村寨旅游行为意向的“黑箱”提供了理论尝试与经验支持,同时也在一定程度上突破了当前对游客民族村寨旅游行为问题解释的乏力感,并为未来研究提供了一种新的研究方向与思路。在实践层面,本研究系统分析了影响游客民族村寨旅游行为意向的关键因素,为旅游开发商设计、生产、营销符合游客消费需求的景区体系、旅游产品体系和服务体系,以及为旅游主管部门有效、合理引导旅游开发提供了可资借鉴的现实参考。

注释:

①旅游动机是激发旅游决策,驱使并影响旅游行为实施的重要心理要因。

②参见:赵刘《真实景观的旅游体验——基于现象学的研究》,《地域研究与开发》,2017年第1期;Milman A,Pizam A,SocialImpactsofTourismonCentralFlorida. Annals of Tourism Research,No.2,1988.

③参见:Dann G,TravelbyTrain:KeepingNostalgiaonTrack. Tourism: The State of the Art,No.1,1994;Cohen E,AuthenticityandCommoditizationinTourism. Annals of Tourism Research,No.15,1988; Mac Cannell D,StagedAuthenticity:ArrangementsofSocialSpaceinTouristSettings.American Journal of Sociology,No.3,1973.

④参见:蒋美华、李翌萱《网络信息关注行为的性别差异分析》,《山西师范大学学报》(社会科学版),2013年第9期;白凯、马耀峰《旅游者购物偏好行为研究——以西安入境旅游者为例》,《旅游学刊》,2007年第11期。

⑤参见:谢礼珊、李健仪《导游服务质量、游客信任感与游客行为意向关系研究》,《旅游科学》,2007年第8期;Selnes Fred,AntecedentsandConsequencesofTrustandSatisfactioninBuyer-SellerRelationships. European Journal of Marketing,No. 32,1998.

⑥目的地形象:是游客对目的地的特定印象、认知和情感的表达,是目的地之间竞争的主要载体。目的地形象对目的地管理和研究游客旅游决策行为具有不可替代的作用。

⑦主观感知:即人主观而非理性对事物的认识。

⑧客观真实:也叫旅游客体真实,即游客希望体验原汁原味旅游对象的真实感知。

⑨趋近意向:此处主要指重游意向和推荐意向。

⑩参见:赵艳林、钟洁、夏琳淋《从民族村寨服务质量谈民族文化旅游的发展》,《中华文化论坛》,2014年第7期。