先天性第一鳃裂畸形的临床分析

2021-01-20刘晓君范文焱徐宏鸣李晓艳

刘晓君 范文焱 徐宏鸣 李晓艳

先天性第一鳃裂畸形(congenital first branchial cleft anomaly,CFBCA)在临床上较为少见,占所有鳃裂异常的不到10%[1],其可发生于出生后的任何阶段,以儿童多见。由于瘘管组织与面神经和外耳道关系密切,导致手术根治难度大,易复发,且棘手。现总结临床资料报道如下。

资料与方法

1 临床资料

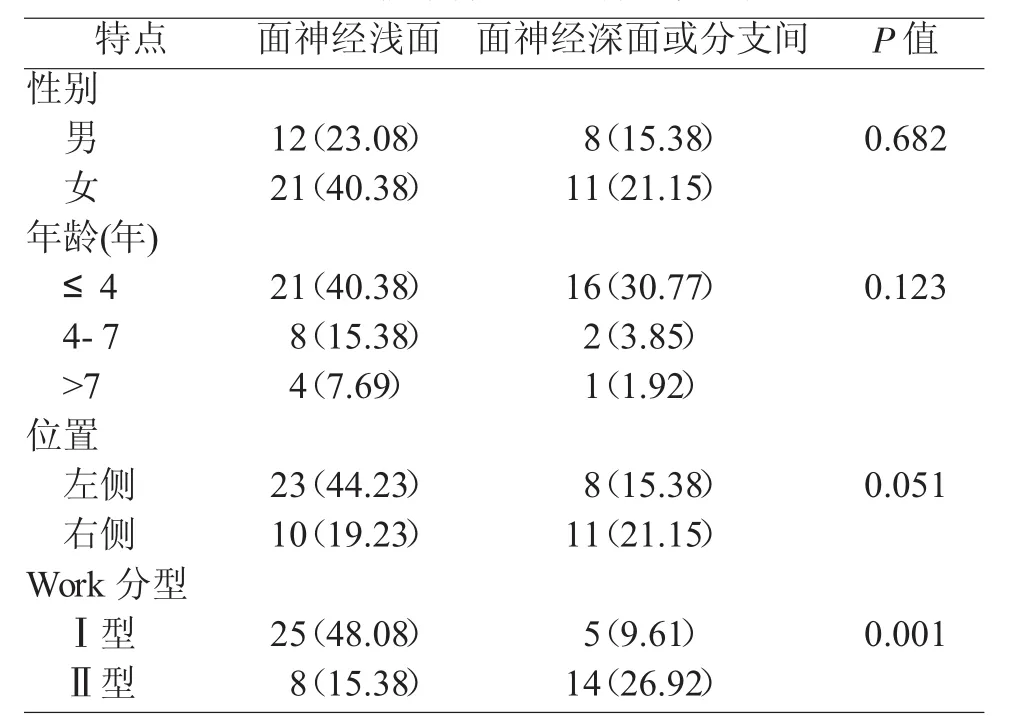

收治2015年1月~2018年12月上海市儿童医院耳鼻咽喉头颈外科接受手术的52例CFBCA病例,约占所有的鳃裂畸形的32.70%。其中男20例,女 32例;平均年龄(3.67±2.78)岁;病程(1.14±1.48)年;平均住院天数(6.48±2.77)天。位于耳后沟、耳前附近31例,位于下颌角附近17例,既位于耳后沟附近又位于下颌角附近4例;位于左侧31例,位于右侧21例。上感后诱发炎症有5例,有穿刺抽脓史2例,脓肿切开引流史40例。伴有先天性外耳道闭锁和副耳1例,耳廓畸形1例,外耳道狭窄2例,外院手术后复发8例。外院误诊情况为:有1例误诊为腮腺区储留囊肿,1例误诊为淋巴结炎,1例误诊为淋巴管瘤,2例误诊为皮样囊肿,2例误诊为胆脂瘤可能。所有患儿均表现为外耳道至下颌角区域内有反复红肿热痛流脓的症状。术前均常规行听力学检查、B超和颈部增强CT检查。

2 手术方法

本组所有患儿均在全身麻醉下接受鳃裂瘘管或囊肿切除术。一般患儿取平卧位,头偏向健侧。在瘘口周围,沿瘘口做梭形切口,然后将切口延长至耳前、耳后或颌下,逐层分离皮下组织找到瘘管或囊肿。若瘘管组织走向于颌下区附近需在腮腺后缘、胸锁乳突肌前缘及茎乳孔围成的三角区内找到面神经的主干,解剖出面神经的分支,然后分离瘘管与面神经的粘连部分。逐步追踪瘘管组织至外耳道软骨部或骨部,一般在外耳道下壁将该瘘管组织及异形软骨组织完整切除,检查外耳道皮肤有无破损,若破损需行外耳道重建术,直接缝合或者皮瓣转移修补,术后外耳道内填塞碘仿纱条2周。术后随访3个月。第一鳃裂畸形的手术过程有个体差异性,应处理好腮腺、面神经及外耳道问题。

3 典型病例

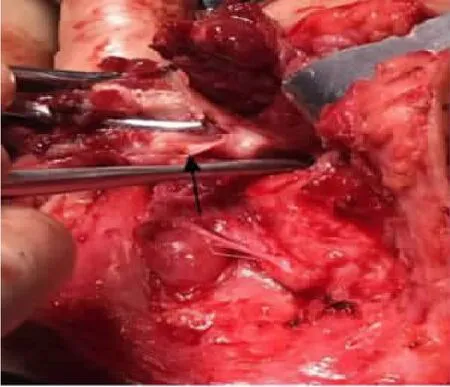

例1,患儿女,年龄9月17天,因发现耳后瘘管伴反复感染3月余就诊。患儿曾在外院误诊为外耳道胆脂瘤,全麻下经历9个小时行乳突根治术+面神经端端吻合术?术后患儿局部病灶感染迁延不愈,持续流脓。患儿积极抗感染治疗后,炎症控制良好,即局部皮肤不红肿,仍在流脓的情况下行手术治疗,术中在腮腺、颌下腺及胸锁乳突肌围成的间隙内发现该囊肿,囊肿前方位于面神经总干深面,表面与面神经粘连明显,逐步向外耳道分离,至外耳道软骨部,在外耳道软骨表面将病灶完整切除。术后随访,患儿无面瘫,无复发(图1、2)。

图1 手术前增强CT示病灶累及右侧腮腺区,呈囊性病灶影

图2 手术中可见囊肿病灶位于面神经的深面,黑色箭头指向面神经

例2,患儿女,2岁2个月,因出生后发现右侧腮腺区有一小孔,反复外耳道口红肿伴疼痛10天余就诊。这类患儿可先行外耳道脓肿切排术,后期炎症好转后全麻下行右侧第一鳃裂瘘管切除术+耳后转移皮瓣修补术,术中可见外耳道软骨与病变粘连明显,切除瘘管组织、下壁部分软骨及坏死组织,然后取耳后直径约1.5cm大小带蒂皮瓣,转移至外耳道下壁,与外耳道下壁残余皮肤缝合。术后外耳道留置碘仿纱条一根。术后随访,无面瘫,无复发(图 3、4)。

图3 手术前右侧外耳道口的窦道型病变外观

图4 手术中所见瘘管组织与外耳道软骨粘连明显,以及异形软骨组织

例3,患儿女,年龄10个月9天,因右颌下肿痛伴发热、颌下流脓4月余就诊。前期患儿一直进行双氧水、奥硝唑冲洗伤口,抗炎补液对症治疗2月余,等待伤口脓液少许、局部无明显红肿压痛择期手术。术前最后一次换药,见碘伏冲洗伤口时,从鼻腔涌出,怀疑此瘘管通向咽鼓管。当天全麻下行右侧第一鳃裂瘘管切除术,术中发现瘘管处于面神经浅面,在乳突根部分离面神经总干,保护面神经总干及分支的同时,逐步分离瘘管组织深至外耳道骨部,完整摘除瘘管组织及周围炎性肉芽组织,同时右侧外耳道填塞碘仿纱条一根。术后患儿出现暂时性面瘫,1月复诊时面瘫情况恢复可,未见口角歪斜,无复发(图 5、6)。

图5 手术前鼻咽镜检查可见从颌下外瘘口冲洗碘伏,碘伏出现在鼻咽侧壁

图6 手术中用探针追踪粗大的瘘管至外耳道骨部,黑色箭头指向粗大的瘘管

4 统计学方法

应用SPSS 22.0统计软件对数据进行统计学处理,计量资料以均数±标准差(±s)表示。计数资料采用卡方检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

结果

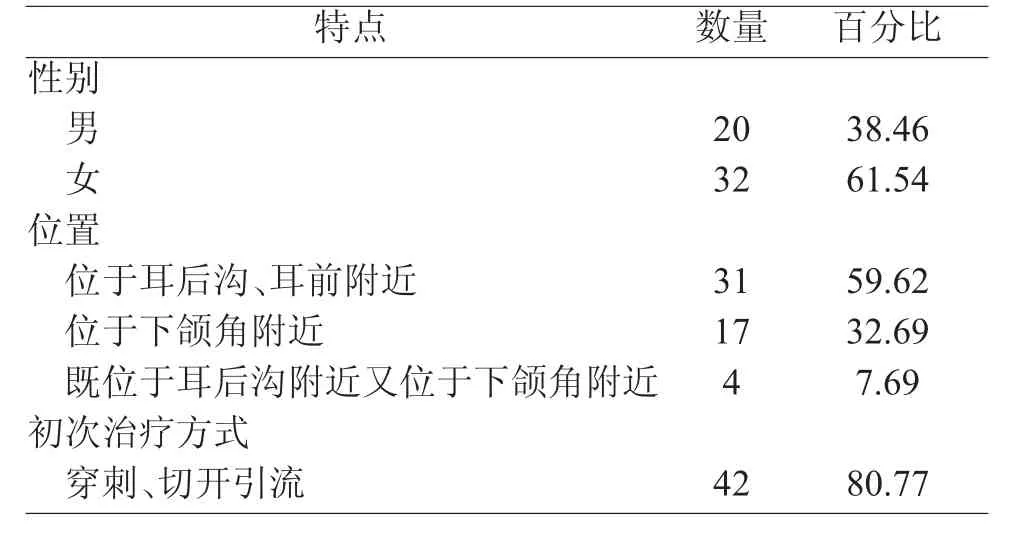

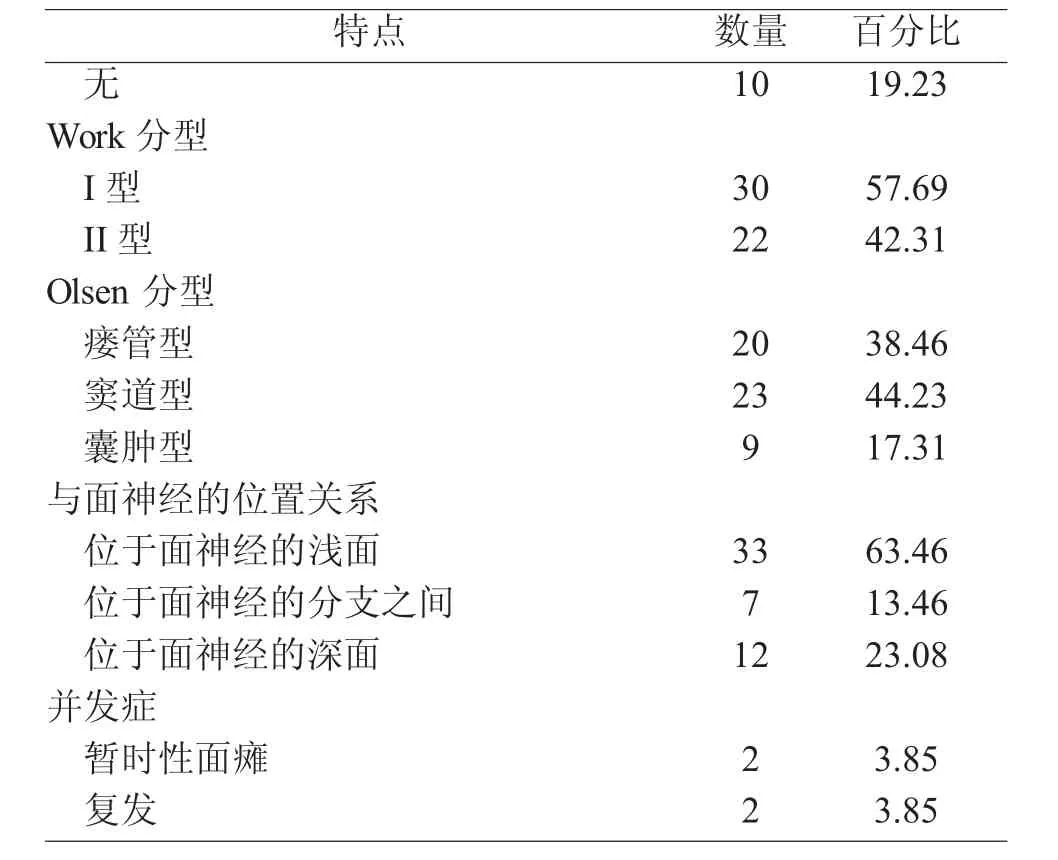

CFBCA术中表现为囊肿有9例(9/52,17.31%),窦道23例(23/52,44.23%),瘘管20例(20/52,38.46%)。瘘管位于面神经浅面 33例(33/52,63.46%),位于面神经深面12例(12/52,23.08%),位于面神经分支之间7例(7/52,13.46%)(表1)。病理显示瘘管内衬鳞状上皮,周围慢性炎症浸润,或局部可见软骨组织,符合鳃裂瘘管诊断。性别、年龄、病灶位置与面神经的解剖关系差异无统计学意义(P>0.05)。Work分型与面神经的解剖关系有显著性差异(P<0.05)(表 2)。本组有 2例(2/52,3.85%)患儿术后出现轻微口角歪斜,随访1个月后症状消失。复发者2例(2/52,3.85%),均行2次手术治疗好转。

表1 第一鳃裂畸形的临床病例资料(例,%)

特点 数量 百分比无1 0 1 9.2 3 W o r k分型I型 3 0 5 7.6 9 I I型 2 2 4 2.3 1 O l s e n分型瘘管型 2 0 3 8.4 6窦道型 2 3 4 4.2 3囊肿型 9 1 7.3 1与面神经的位置关系位于面神经的浅面 3 3 6 3.4 6位于面神经的分支之间 7 1 3.4 6位于面神经的深面 1 2 2 3.0 8并发症暂时性面瘫 2 3.8 5复发 2 3.8 5

表2 第一鳃裂畸形临床特点与面神经位置关系(例,%)

讨论

先天性鳃裂畸形是儿童头颈部常见复杂病变之一。1832年Ascherson首次报道鳃裂病变,认为颈侧瘘管及囊肿是鳃沟闭合不全引起的。在人类胚胎发育的过程中,鳃沟、咽囊、鳃膜或颈窦的闭合时间与面神经的迁移和腮腺的发育同时发生。因此,CFBCA与面神经及腮腺有着密切的关系[2]。CFBCA形成由于第1鳃弓和第2鳃弓腹侧未完全融合形成的,且CFBCA的闭塞是从腹侧到背侧,因此耳侧和腮腺附近畸形的发生几率大于舌骨区[3]。根据闭塞程度的不同,病变可表现为窦道型、瘘管型或囊肿型[1]。本组统计囊肿型有 9例(9/52,17.31%),窦道型 23例(23/52,44.23%),瘘管型 20例(20/52,38.46%),此结果与以往文献相似[4]。

外耳发育开始于胚胎第五周末从第一鳃弓和第二鳃弓而来,第一鳃裂成为了外耳道。故第一鳃弓、第二鳃弓发育异常导致CFBCA的同时可能会伴有外耳畸形、耳道狭窄等[4]。本组病例中伴有先天性耳道闭锁和副耳1例,耳廓畸形1例,外耳道狭窄2例,术中所见本组患儿耳道底壁均有异形软骨组织,5例患儿病灶与骨性外耳道相连,内瘘口开口于骨性外耳道。本组有1例患儿,第一次手术因为家属追求美观,予以右侧副耳切除术。术后伤口迁延不愈,间断性有脓性分泌物流出,同时耳后也出现反复的红肿热痛,颞骨CT示:右侧耳后可见一条索样低密度影,考虑先天性鳃裂瘘管合并感染可能,故确诊为第一鳃裂畸形,行第二次手术治愈(图7、8)。故有关于第一、二鳃弓发育异常的相关疾病,仔细的专科检查和辅助检查不可缺少。

Ebelhar等[5]报道了1例患者术后3个月,左侧耳前出现肿胀,对外耳道进行耳镜检查,发现白色纤维带从外耳道软骨部和骨部的交界处延伸至鼓膜脐,二次手术切除纤维带用补片修补鼓膜穿孔处。本组有1例患儿,术后3月后出现耳道流脓,耳镜检查显示鼓膜脐部见一纤维带(图9),滴耳液及激素治疗后明显改善。张贝等[6]报道了37例患者术前均行耳内镜检查,其中9例发现有鼓膜蹼,其文提到鼓膜蹼形成于胚胎早期,是连接外耳道底壁与鼓膜的纤维条索状组织,为窦道或瘘管的延续。故必要的耳镜检查是有意义的。

图7 第一次手术前右耳副耳形态

图8 副耳切除术后,伤口迁延不愈及耳后出现脓性包块

图9 耳内镜下见左耳鼓膜纤维条索状组织,从外耳道软骨部和骨部的交界处延伸至鼓膜

1972 年,Work[7]根据CFBCA的临床特征和组织病理学将CFBCA分为两种类型,I型多表现为囊性肿块,与外耳道关系密切;II型多表现为瘘管或窦道,与面神经关系密切。当外胚层表现为上皮样组织定期脱落,无法排出时,易导致局部细菌感染、反复流脓等,故手术应完全切除病变组织。CFBCA的变异性很大,I型通常不需要解剖面神经,II型与面神经关系密切,在手术中容易损伤,导致术后面瘫,故术中应解剖出面神经。本组病例中I型30例,II型 22例。瘘管位于面神经浅面 33例(33/52,63.46%),位于面神经深面12例(12/52,23.08%),位于面神经分支之间7例(7/52,13.46%)。本组患儿术中采取面神经顺行解剖法,先于乳突尖水平找到面神经总干,再沿总干寻找颈面干、颞面干或其他分支,以防解剖瘘管组织时误伤面神经。手术中通常使用探针确定瘘管方向,追踪瘘管至外耳道下壁时,必须将附着于外耳道壁上的病损移除,若遗留残余瘘管或畸形软骨组织,可能导致复发。

术后2周在外耳道放置碘仿纱条可以防止外耳道狭窄和肉芽组织增生。同时术后三天患儿餐前半小时肌注阿托品0.01~0.02mg/kg,减少涎腺的分泌。术后1个月、3个月随访B超,评估术后病灶恢复情况,一般术后3个月不复发,再次复发的可能性很小。

本组病人平均年龄(3.67±2.78)岁,最小的年龄为9个月12天,最大年龄为11岁7个月。一些作者建议,对于第一鳃裂畸形的患者,手术的最合适的时机是4岁以上[8]。Ertas等[9]认为反复感染可能会导致受累区域纤维化和炎症组织的形成,使面神经难识别,增加并发症的风险,其主张一旦确诊立即手术,建议手术宜在1岁以后的非感染期或炎症彻底控制4周后进行。本文笔者建议一旦确诊,待炎症控制良好,皮肤红肿消退,瘘口可有分泌物,即可手术。

综上所述,在临床上出现耳部和颈部持久性或间接性反复红肿热痛,无鼓膜穿孔、听力正常,首先考虑本病。术前颈部增强CT、B超、耳内镜检查不可或缺,避免漏诊误诊。手术切除是首选治疗CFBCA的方式。对于无症状的患儿,可暂时观察随访。若反复感染者应炎症控制后,尽快予以手术切除,以防反复感染,增加术中解剖面神经的难度。手术切口的选择需要充分暴露出面神经主干或其分支,准确的识别瘘管与面神经的关系对于避免面神经损伤至关重要。