带有强允许的分级法律体系中的法律允许与法律权能

2021-01-20奥利弗罗伊彼得库里基

[德] 奥利弗·罗伊 [波] 彼得·库里基

(1.拜罗伊特大学 哲学系, 拜罗伊特 95447; 2.卢布林天主教大学 哲学系, 卢布林 20950)

□ 陈 钰 译

一、 引 言

众所周知,冯·赖特(von Wright)[1]和凯尔森(Kelsen)[2]使用不同的术语区分了弱允许和强允许两个概念。简单地说,弱允许就是禁止的缺位(也称不禁止)。在冯·赖特[3]和康格尔(Kanger)[4]提出的标准道义逻辑中,他们将弱允许Pφ定义为Oφ;而强允许则是形如“A是允许的”这种明确的声明,它不依赖义务或禁止。

在法学理论和道义逻辑中[3,5-8],关于强允许概念的重要性一直存有争论。争论的问题是,将强允许归入只包含义务和禁止(因此只含有弱允许)的规范体系内,是否会添加事物到该体系中?换言之,争论一直聚焦摩尔(Moore)所说的“反射论题”[6]:A是允许的仅仅意味着不禁止A。

反射论题的拥趸提出了很多支持该论题的论证[5,7,9]。摩尔认为,这些论证可以分成定义性论证与归纳性论证两类[6]。简言之,定义性论证认为,拒绝反射论题乃是误解了允许的真正含义。更弱一点的定义性论证认为,拒绝反射论题则是误解了允许的传统含义,但是对其本质含义不做任何断言(假设这种含义存在)。归纳性论证在建设性上更胜一筹,是因为它们在一定程度上参考了实际的法律文本和法律实践。例如,罗斯(Ross)称:“我从未听过有任何法律是为了宣布允许有一种新的行为方式而通过的。如果立法者认为没有理由通过签发强制方案(命令或禁令)来干预某种行为,他只会保持沉默。”[5]122

我们看到的对归纳性论证的一种反驳意见是认为法律语境中已经将强允许表达出来。实际上,在制定法律时,“允许”一词很少出现。但在常识规范推理和道义逻辑中,对“权利”和“自由”加以形式化,就可以将自然语言中用“允许”表述的东西解释为强允许。

例如,1948年联合国通过的《世界人权宣言》列出了人们可以做的很多事情,而这仅仅因为他们是人,其中第26条涉及教育:人人都有受教育的权利。就自由而言,关于强允许的最明显的例子就是欧盟的法律。其中最突出的就是《罗马条约》确立的著名的“四个自由”,即商品、服务、资本和人员在欧盟内部自由流动。

对反射论题持反对意见的另一种常见观点认为,尽管弱允许和强允许的表述性层面(即它们的真值条件)也许一样,但两者“施行”(performative)的效果(即它们对法律体系或规范体系的影响)却有所不同[6]。阿尔乔龙(Alchourron)和布雷金(Bulygin)提出了一种较新的反驳观点(1)该观点的原始版本是两人在1984年提出的,不过布雷金1986年的版本在2012年有过修订,参见Bulygin E., Essays in Legal Philosophy, Oxford: Oxford University Press, 2015。。他们认为,虽然强允许和弱允许的“施行”功能在单一时间点上的单个规范体系内几乎一样,但当我们考虑分级法律体系或分级规范体系内的动态规范(即不同时间点和多个规范体系)时,两者的差别显而易见。他们举国王、国民和政府部门的例子试图证明:如果上级法律体系(比如欧盟)签发一项强允许,那么可能会改变下级法律体系的法律和规范关系(比如国家立法),甚至改变它们的法律权力。

当然,反射论题的支持者们也注意到这种反对观点。例如,拉兹(Raz)基于如下理由对之做出了回应:与签发强允许相关的各种法律权能的变化高度依赖上下文,而且这些变化一般不能通过简单的强弱二分法体现出来。拉兹认为,“不同的规范体系,甚至每一个规范体系,为了不同的目的,很可能会做出各种更复杂的区分”[7]162,这一回答实际上否定了支持反射论题的归纳性论证。确切地说,这一回答不仅承认法律实践体现出只签发一项强允许与弱允许带来的不同“施行”效果,而且承认这些影响的多样性可能过于丰富而无法有效地归入强允许这个单一的概念下。因此,我们需要一个更强大的分析工具以恰如其分地处理这些多样性。

本文将研究董惠敏(Dong)和罗伊(Roy)提出的形式模型[10],并说明它如何能模拟签发强允许对法律权能和法律允许产生影响这一过程。在这里,法律权能指的是在一个规范体系中,不同主体可以采取或可能采取的法律行动。例如,一栋房子的所有者具有出售它的法律权能,即与所有权相关的权利和义务(包括出售房子的法律权能)都可由他转移给其他人。法律允许指的是这些法律行为的规范地位,即它们是否是义务的、禁止的或者允许的。大多数时候法律权能和法律允许相辅相成。一般而言,法律上可行的行为至少是允许的,不过有时需对法律权能和法律允许加以区分。麦金森(Makinson)提出了一个涉及牧师为人们主持婚礼的权力的带有说明性的假想案例[11],董惠敏和罗伊讨论了一个出自《德国民法典》的具体例子(2)Dong H. & Roy O., ″Dynamic Logic of Legal Competences,″ Manuscript.。

以欧盟这一分级法律体系为例,在该体系中,欧盟法规比国家立法的等级更高。下面以货物的自由流通为例来说明强允许。这种自由允许欧盟任何成员国的个人和公司在所有欧盟国家销售商品。这意味着成员国无法保护本国市场,使之不受来自欧盟其他国家的商品的影响。这种被禁止的保护包括使本国商品比其他国家的商品对消费者更具吸引力的财政机制,如关税或税收优惠。

在20世纪70年代,法国对从谷物中蒸馏出来的某些烈酒(如威士忌)征税,但该税不适用于从水果中蒸馏出来的烈酒(如白兰地)。当时法国出售的白兰地是本土产的,而威士忌主要是从英国进口。欧盟委员会在1978年起诉了法国(案例168/78欧盟委员会起诉法国烈酒税),他们认为由于威士忌更贵,这项税收会使白兰地比威士忌对消费者更有吸引力。欧洲法院在1980年的判决中做出了有利于欧盟委员会的判决,称该税违反了欧盟内部税收的规定。

我们对分级法律体系中通向强允许的两种方法即法律权能和法律允许的逻辑建模感兴趣。逻辑模型极其有用主要是因为它使这两种方法的假设更加明确、精确,并可能展现出这些假设隐藏的结果。因此,作为一种工具,逻辑模型可以帮助法学理论家和法律制度的设计者更好地理解在分级法律体系内签发强允许带来的影响,并提供可供选择的解释。此外,当人工智能工具被用来分析这种法律体系或其中的法令时,也可以使用逻辑模型。

本文是一项探索性的工作,旨在为进一步研究分级法律或规范体系中签发强允许的影响奠定基础。因此,我们没有提出一个成熟的理论来说明如何对强允许及其影响进行建模,而是提出一些具有启发性的例子,并且提出一组研究问题,希望这样的讨论有助于确立将来的研究计划。

二、 定 义

我们使用的逻辑模型由董惠敏和罗伊[10]提出,而且包括对动态认知逻辑的道义解释[12-13]。它包含两个相对模块化的部分:一部分表示静态的义务和允许,另一部分表示主体改变道义关系的潜力。

(一) 静态法律关系

我们对分级体系中法律权利的变化感兴趣,因此要使用具有足够表达力的逻辑语言来刻画霍菲尔德式(Hohfeldian)的权利和自由概念。霍菲尔德(Hohfeld)[14]、斯蒂格·康格尔(Stig Kanger)和赫勒·康格尔(Helle Kanger)[15]对这些概念做过经典的逻辑学刻画。我们尤其希望能够刻画有向义务和允许。有向义务是一个主体对另一个主体的义务,法律权利和义务在此种意义上通常被认为是有向的。例如与委托人相关的权利:委托人根据合同委托代理人管理一宗财产,在这种情况下,代理人获得了对委托人的特定责任,代理人应该为委托人做很多事情,但通常不用替其他任何人做这些事情。

这种有向性在霍菲尔德的权利类型学中尤其突出,它也被称作“坚决相关性(resolutely relational)”[11,16]。然而,就权利的逻辑模型而言,除斯蒂格·康格尔和赫勒·康格尔[15]以及哈雷斯塔(Herrestad)和克罗(Krogh)的模型[17]外,能清楚地刻画这一层面的模型寥寥无几。董惠敏和罗伊的研究沿着马尔科维奇(Markovich)提出的方案(3)Markovich R., ″Agents, Roles and Rights: A Formal Analysis on Hohfeldian Conceptions,″ Proceedings of AiML 2016 (Short Paper).[18]进行,该方案用一类形如Oi→j(其中i,j是一个给定的主体集中的元素)的义务算子将这种有向性清楚地刻画出来。由于技术上的原因,董惠敏和罗伊使用的语言没有明确包含这类义务算子,而是使用一种大多数人知道的方法:利用一元模态算子来定义二元的条件模态算子[19-20]。本文不考虑公理化和可定义性问题,因此将使用一种表达力明显更弱的语言L,它只包含无条件的义务算子及施动(agentive)算子。语言L中的公式φ归纳定义如下:

φ::=p|φ|φ∧φ|Doiφ|Oi→jφ

其中p∈Prop(可数命题变元集)是命题变元,∧、分别是经典逻辑中的合取和否定。对给定的有穷主体集Agt及任意i∈Agt,Doi是(非道义)施动算子。这类算子在霍菲尔德的类型学定义中极其重要。当然,主要的道义算子是Oi→j,Oi→jφ表示i对j有义务φ。

我们在道义逻辑的偏好模型上解释语言L,这类模型在我们研究条件义务算子和允许算子时极其有用(细节参见董惠敏和罗伊[10]),注意,这两个算子在刚刚介绍的语言L中是不可定义的。本文也将使用在偏好模型中容易引入的表示规范变化的算子。

定义1 一个行为偏好模型M是一个多元组(W,{≤i→j,~i}i,j∈Agt,V),其中:

·W是非空世界集,

·≤i→j是W上的自反和传递关系,

·对每个主体i∈Agt,~i是W上的等价关系,

·V:Prop→(W)是一个赋值函数。

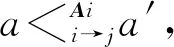

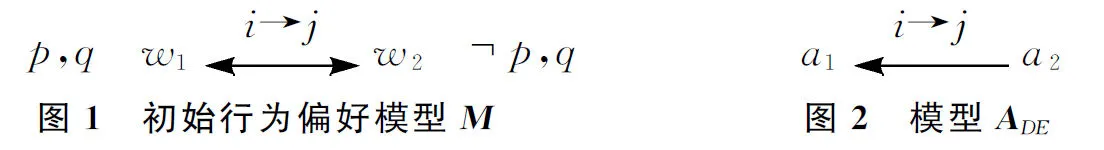

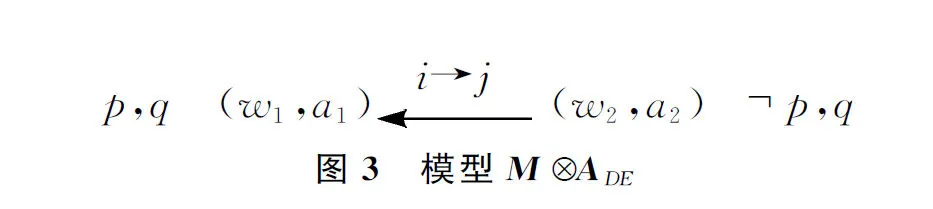

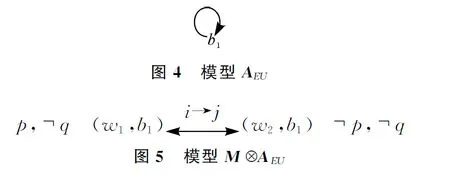

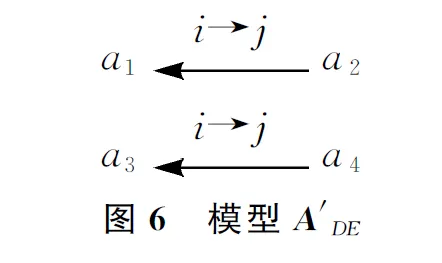

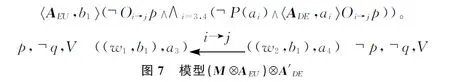

max(≤i→j[w])={v:w′∈≤i→j[w]使得v 基于此,我们定义语言L的语义如下: M,w╞p当且仅当w∈V(p), M,w╞φ当且仅当M,wφ, M,w╞φ∧ψ当且仅当M,w╞φ并且M,w╞ψ, M,w╞Oi→jφ当且仅当对任意w′∈max(≤i→j[w]),都有M,w′╞φ。 第三节将给出用行为偏好模型分析义务和允许的例子,在该节中还将明确讨论强允许。 所谓动态法律关系,指的是霍菲尔德的权力和豁免权这对范畴。i对j和k的权力是前文提到的主体i改变j和k之间的一些(动态或静态的)法律关系的法律权能。在前文的例子中,房子的所有者i有权将房子卖给j,这不仅改变了j对i的权利,而且改变了j对其他非所有者k的权利。j和k对i享有豁免权是指i无权改变j和k之间的法律关系。例如,就房子而言,买方和卖方在其各自的法律关系上对任何非所有者k享有豁免权。 董惠敏和罗伊运用动态认知逻辑[12-13]中表示多主体情况下信息变化的工具来刻画权力和豁免权[10]。这种方法与静态法律关系中的方式类似,其关键在于运用道义行动模型表示潜在的法律关系变化。 定义2 对任意主体i,一个道义行动模型Ai是一个多元组(A,{≤j→k}j,k∈Agt,Pre,Post),其中: ·A是非空且有穷的道义行动集, ·Pre:A→L是前提函数, ·Post:A→(Prop→L)是后置条件函数,它给每个行动和每个命题变元指派L中的一个公式。对所有a∈A,我们假设Post(a)与恒等函数的区别只在于Prop至多为有穷多个元素。 基于此,现在讨论在行为偏好模型中刻画道义行动的影响问题。这些影响通过词典式(lexicographic)更新规则体现出来,该规则在定义更新后的法律关系时,优先考虑在道义行动中已经刻画的法律关系。 定义3 令M为一个行为偏好模型,Ai为一个道义行动模型。行为偏好模型MAi=(W′,{≤′i→j,~′i}i,j∈Agt),V′)定义如下: ·W′={(w,a):M,w╞Pre(a),其中a∈A}, ·(w,a)~′i(w′,a′)当且仅当w~iw′, ·V′(p)={(w,a)∈W′:M,w╞Post(a)(p)}。 基于此,我们可以通过添加算子[Ai,a]来扩张静态法律关系的语言。[Ai,a]φ读作“执行行动a之后,φ成立”。该算子的真值条件定义如下: M,w╞[Ai,a]φ当且仅当如果M,w╞Pre(a),那么MAi,(w,a)╞φ。 董惠敏和罗伊在扩张的动态语言中定义了权力和豁免权[10]。如前所述,主体i对j和k之间的一项具体的法律关系有权力指的是i有(法律上的)能力改变该关系。此种法律关系可以是但不必是静态的。比如,我们将看到,签发强允许引起法律权能的变化可建模为上级法律部门行使权力改变下级法律部门的权力。技术上讲,可归结如下。根据林达尔(Lindahl)[21]的方法,对任意一项(静态或动态)法律关系,记作T(i,j,ψ)。然后假设存在行为偏好模型M和该模型中的点w使得M,w╞T(j,k,ψ)。我们说i在M,w上对j,k之间的法律关系T(j,k,ψ)有权力当且仅当: M,w╞∨a∈AAi,aT(j,k,ψ)。 换言之,i可以采取有效的行动改变法律关系T(j,k,ψ)。类似地,j,k在M,w上就其法律关系T(j,k,ψ)对i享有豁免权当且仅当: M,w╞∧a∈A[Ai,a]T(j,k,ψ)。 这两个定义都是董惠敏和罗伊所说的对权力和豁免权的“局部”理解,因为它们指的是在行动执行之前什么是真的。如果不这样做,即只根据i行动的结果定义权力和豁免权,就会打开通往无权力和无豁免权的大门。例如,无权力就是i的行动不能改变法律关系T(j,k,ψ),无豁免权就是i的行动实际上改变了关系T(j,k,ψ)。 现在考虑如何为分级法律体系中签发强允许建模。我们所提出的模型与范·丙申(van Benthem)等[22]提出的方法密切相关,实际上也可以看作该方法的扩展,即把强允许看作改变初始道义模型的动态行为。他们考虑的操作方法是我们在上一节中定义的词典式更新的特殊情况。也就是说,对他们的每一种操作方法,我们都能系统地构建一个对行为偏好模型完全有相同作用的道义行动模型。然而,与范·丙申等人不同的是,我们认为强允许并非必然或经常地与现有禁令的部分废除相对应。正如本文第一个例子所阐明的,在某行为已经是弱允许的背景下,有些强允许的签发也能产生显著的道义影响。最后,范·丙申等的讨论不仅包含法律上的允许,还包括道德上和其他类型的允许,而我们的分析只集中于法律权利。 先从一个简单的签发强允许如何改变法律权能的例子开始。考虑一个由欧盟和德国组成的简单分级法律体系,欧盟比德国的层级更高。假设i和j是居住在德国的欧盟成员国公民,并且i关于p对j是自由的。在霍菲尔德的术语中,这仅仅意味着p是弱允许的,即i关于p是假的对j没有相关义务: Oi→jp。 这可以用图1的模型(初始行为偏好模型M:i关于p对j是自由的)直接表示出来。在图1中,有两个点w1和w2,w1上p为真而w2上p为假。关系≤i→j把这两点看作相同的等级。为了追踪欧盟行为产生的影响,需要使用一个额外的命题变元q,并假定q在所有点上都为真。为了给一项真实的法律权能的变化建模,第一项任务是揭示这一事实:在当前情境下德国有权力就p立法(例如创设一项j对i的请求权,即i关于p对j的相关义务)。为此我们考虑图2中的道义行动模型ADE:Pre(a1)=p∧q,Pre(a2)=p∧q,Post(a1)=Post(a2)=id。该模型包含a1和a2两个行动,且根据严格地在a2之上。行动a1只在p和q都为真的点上可执行,a2只在p假且q真的点上可执行。这些行动都不会改变命题变元的真值,所以其后置条件函数是恒等函数。 对M和ADE进行词典式更新,便得到图3中的模型(模型MADE:德国能创设j关于p对i的请求权)。这正是我们所期望的,因为p在最理想的世界(w1,a1)上为真,所以在更新后的模型中,i对j有义务p。使用霍菲尔德的术语,这意味着j关于p对i有请求权。回到初始模型M,公式Oi→jp∧∨i=1,2ADE,aiOi→jp在所有点上为真。因此,德国在上述定义的意义上有对i和j的权力。 现在假设欧盟签发关于p的强允许,那么为了使其有强制性,德国就不可能立法。图4的模型(模型AEU:Pre(b1)=Pp,Post(b1)(q)=)解释了这一现象。该模型对应于欧盟所做的一项p是允许的公开宣告[12]。由于该模型只包含一个前提条件为Pp的道义行为,该模型更新后得到的模型只会保留更新之前就使Pp为真的点,并删除其他所有的点,否则我们很容易找到一个道义行动模型使得初始法律关系保持不变。当然,这不足以刻画欧盟通过一项公开宣告来减弱德国的权力这一事实。为此,我们要用到后置条件函数。由于b1有使q为假的作用,因而得到图5所示的更新后的模型(模型MAEU:欧盟签发了强允许,ADE中的行动不可执行)。该模型除q在所有点上为假外,本质上与初始模型M一样。这细微的差别却足以使德国所有的道义行动(即图2中的那些行动)不可执行。通通组合在一起可以得到: Oi→jp∧∨i=1,2ADE,aiOi→jp∧AEU,b1(Oi→jp∧∧i=1,2[ADE,ai]Oi→jp)。 确切地说,即使在初始模型中德国有权创设j关于p对i的请求权,欧盟也有权取消这项权力。这里指的是在欧盟做出签发一项强允许的法律行为后,i和j关于p对德国享有豁免权。 董惠敏和罗伊使用的语言是用来表示道义行动的影响或这些影响的法律地位,而不是表示这些行动本身的法律地位。为了规避这种表达力的局限性,董惠敏和罗伊借助经典的“安德森—康格尔归约”将道义模态词转换为带有常项“违法”或“制裁”的真势模态的组合(参见康格尔[4]和梅尔[23])。令V是一个命题常项,表示“发生了某种违法行为”,则“行为a是允许的”可以翻译成“执行a不会导致违法”,即: P(a)defAi,aV, 或者更准确地说,“a是可执行的并且其执行不会导致违法”。对应的“不允许”定义为: P(a)def[Ai,a]V。 基于这些定义,我们可以利用后置条件函数来表示法律允许的变化。违法行为是一种规范概念,执行某种道义行动可能改变之。例如,上级法院可以推翻下级法院的有罪判决,从而有效地改变是否发生了违法行为的情况。回到之前的例子,假设在图1的模型中增加命题常项V,且其在w1和w2上都为假,现在假设欧盟签发对p的强允许(即p和p都是允许的)并不能直接废止德国关于p的权力,但使得禁止p在法律上不允许。我们可以用与图4一样的模型来刻画欧盟的法律权能。而德国法律权能的模型则如图6所示,p∧q,Pre(a3)=p∧q,Pre(a4)=p∧q,Post(a1)=Post(a2)=id,Post(a3)(V)=Post(a4)(V)=。 在该道义行动模型中,德国可能采取的法律行动取决于欧盟行为的影响。图6顶部的点a1和a2与之前的一样,且只要欧盟没有签发关于p的强允许就是可执行的;而底部的点a3和a4在欧盟签发强允许之后才是可执行的。两组有序对都有相同的作用,它们使得p是义务的,或者等价地说,p是禁止的。不同之处在于它们的后置条件:执行a3或a4导致违法,而执行a1或a2则不会。 Oi→jp∧∨i=1,2(P(ai)∧ADE,aiOi→jp)。 但在欧盟签发强允许后,情况不再如此,即: 本文是一项探索性的工作,基于董惠敏和罗伊给权力和豁免权建模的方法提供了若干例子,旨在阐明如何为分级法律体系内签发强允许可能带来的各种影响建立模型,尤其是对该体系内等级较低的法律实体的弱允许和强允许的影响。以下将回顾这类模型达到了怎样的目的并思考亟须解决什么问题。 按照道义行动模型为权力和豁免权建模将引出一些有趣的预测,这些预测值得在现有法律体系下进行检验。本文给出的欧盟与德国的例子可以看作上位法优于下位法这一法律原则的一个范例,这个原则与另一个原则即后法优于前法发生了有趣的冲突。实际上,我们考虑过如果德国(假定其在欧盟的法定权威之下)试图立法违反欧盟已经签发的一项强允许会发生什么。我们认为后者(尽管先立法)依然保持其优先权,这似乎与布雷金的观点[24]一致。 然而,目前的权力模型预测的权力行使的路径是高度依赖的,这是因为道义行动不是可交换的,即[Ai,a][Aj,b]φ一般不等值于[Aj,b][Ai,a]φ。例如,在本文的两个例子中,如果德国先更新,则欧盟的行动无法执行。当然,预测并非总是如此。我们可以为欧盟和德国设计一对不同的行动模型,使得前者能逆转后者的行为。问题是哪种更符合欧盟和德国的实际法规呢?这需要进一步的实证研究。另外,这也使与其他法律体系的比较变得更加有趣。我们直觉上认为对下级机构法律权能的影响和法律允许的影响是不同的,这种不同与上级法规的直接运用问题以及此种情况下我们感兴趣的允许概念密切相关。 我们的建模方法还暗示了两种刻画分级体系本身的有趣方法。一方面,可以根据模型中每个主体的权力和豁免权来定义分级体系。例如,如果对j的所有可能的权力,都存在i使得i有权力让j不可能或不允许行使其权力,我们就说i>j。当然,根据使用的量词以及使用的是法律权能还是法律允许的情况,定义的方法会有很多变化。这种方法直接提出一个有趣的问题,即什么时候能得到完全且(或)传递的分级序。显然,如此定义的分级序看起来既不是完全的也不是传递的。那么接下来的问题是如何刻画那些被证明是完全且传递的分级序的模型类。但这并非唯一的选择,我们可以从主体之间完全且传递的分级序开始,然后通过改造词典式更新规则,使该更新使用某种形式的优先合并操作来刻画分级序的影响[25]。接下来的问题就是这是否会导致额外的动态有效式和(或)归约公理。 最后,我们给出的模型引出了若干一般性问题,它们关乎法律权能与法律允许之间的逻辑关系。比如前者何时蕴涵后者?两者何时并行不悖?法律允许和法律权能中的任何变化都能被这种建模方法刻画吗?这些问题的回答对政策制定以及法律程序的设计意义重大。本文给出的模型可以帮助我们理解具体案例中签发允许和变更法律权能带来的影响。不过,我们将这些问题留作进一步研究的问题,同时也希望本文有助于激发人们对这些问题的研究兴趣。 (感谢匿名审稿人对本文提出建设性的修改意见,同时感谢陈钰将文章的英文版翻译为中文。)(二) 动态法律关系

三、 强允许和法律权能的变化

四、 法律允许的变化

五、 结 语