乳腺癌腋淋巴结转移规律的临床病理观察

2021-01-20邓立军高建伟曾勇赵明晓李忠通讯作者

邓立军 高建伟 曾勇 赵明晓 李忠(通讯作者)

(新疆阿克苏市兵团第一师医院 新疆 阿克苏 843000)

乳腺癌最常见的扩散途径就是淋巴转移,而在治疗乳腺癌手术治疗中,腋窝淋巴结清扫术(ALND)是其中重要的组成部分,利用ALND 医师能够对患者的腋淋巴结转状态进行全面的掌握,并基于此来对患者的癌症预后、分期、制定后续治疗方案进行很好的判断,同时还可以降低局部淋巴结复发、腋部放射治疗的概率[1-2]。但采取全腋窝清扫很容易导致患者出现肢体运动功能障碍、上肢水肿以及淋巴管炎症等多种不良并发症。据相关研究显示,如果患者并没有淋巴结转移,实施全腋窝清扫对此类患者的远期预后不起到任何帮助[3]。因此,应该采取何种手段来判断乳腺癌患者腋淋巴结转移状态一直是临床亟待解决的问题。本文分析通过结合患者的具体疾病特点、临床查体及辅助检查,评估患者腋窝淋巴结转移规律,判断导致患者腋淋巴结转移的独立危险因素,以此为患者制定个体化的手术方案,尽可能提高患者的治疗疗效,具体报道如下。

1.临床资料

1.1 病例资料

选择2016 年4 月—2020 年4 月在本院治疗的160 例乳腺癌患者资料进行回顾性分析,资料包括患者的姓名、年龄、肿瘤位置、肿瘤大小、病理学性质等。本研究术后出现腋淋巴结转移的患者作为观察组,未出现腋淋巴结转移的患者作为对照组。

1.2 统计学分析

本组研究数据采取SPSS20.0这一统计学软件进行分析处理,危险因素分析采取logistic 线性回归分析,资料之间组间比较检验采取t、χ2检验,检验水准α=0.05,P<0.05 代表差异有统计学意义。

2.结果

2.1 腋淋巴结转移情况

160 例乳腺癌患者中,82 例存在腋淋巴结转移,占比51.25%,共检验住1325 枚淋巴结,平均每例患者存在16.16 枚淋巴结。

2.2 导致普外乳腺癌腋淋巴结转移的单因素分析

单因素分析显示,生长位置,肿瘤大小,病理性质,年龄,雌激素受体,PR,HER-2与乳腺癌腋淋巴结转移存在密切相关性(P<0.05),见表1。

表1 导致普外乳腺癌腋淋巴结转移的单因素分析

2.2 乳腺癌腋淋巴结转移logistic 回归多因素分析

logistic 线性回归分析发现,导致乳腺癌腋淋巴结转移独立危险因素包括肿瘤生长位置、肿瘤大小、病理性质等,同时,分析发现患者年龄、肿瘤雌激素受体、PR、HER-2 等不相关,详见表2。

表2 乳腺癌腋淋巴结转移logistic 回归多因素分析

2.3 肿瘤位置与腋淋巴结转移关系分析

肿瘤位置在乳房内侧的腋淋巴结转移发生率显著低于在乳房中位、外侧,对比有显著差异性(P<0.05);肿瘤位置位于外侧的腋淋巴结转移发生率显著高于中位,对比有显著差异性(P<0.05),其中中位指患者乳晕及周围1cm 的区域,中位以外为外侧,中位以内为内侧,具体情况见表3。

表3 肿瘤位置与腋淋巴结转移关系分析

2.4 肿瘤大小与腋淋巴结转移关系分析

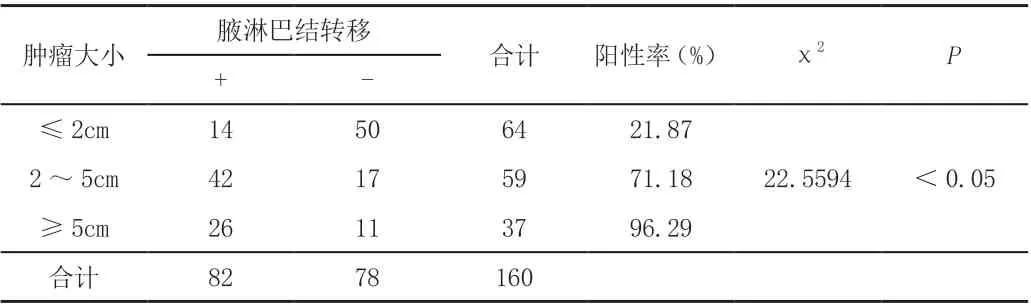

肿瘤越大,其腋淋巴结转移率越高,对比有统计学意义(P<0.05),详见表4。

表4 肿瘤大小与腋淋巴结转移关系分析

2.5 肿瘤病理性质与腋淋巴结转移关系分析

本研究160 例乳腺癌换种,35 例为非浸润性癌,52 例为早期浸润性癌,48例为浸润性特殊型癌,25例为浸润性非特殊型癌,其中浸润性非特殊型癌发生腋淋巴结转移率显著高于其他病理类型,其次依次为浸润性特殊型癌、非浸润性癌、早期浸润性癌,对比具有统计学意义(P<0.05),详见表5。

表5 肿瘤病理性质与腋淋巴结转移关系分析

3.讨论

乳腺癌腋淋巴结转移状态能有效帮助医生判断乳腺癌患者的疾病情况,制定最佳的治疗方案,还能很好的促进患者预后效果的提高[4]。而本研究结果分析发现,肿瘤位置是导致乳腺癌腋淋巴结转移的一项独立危险因素,当肿瘤位于乳房内侧之时,其腋淋巴结转移率显著低于中位、外侧的肿瘤。原因可能是因为肿瘤位于乳房的中位、外侧,特别是外侧的乳腺组织的厚密最后,极易出现病变,而在肿瘤早期很难被发现,致使很多患者到院确诊之时,肿瘤的体积已经偏大,而女性乳房内侧的腺体组织相对较少,内侧部位的脂肪组织也比较少,当存在肿瘤之后,很容易被察觉,患者可以及时到院诊治,因此肿瘤位于内侧的分期比较早,腋淋巴结转移率较低[5-6]。本研究还分析得出,乳腺癌患者的肿瘤体积愈大,其腋窝淋巴结转移率就愈高。林周谊[7]等人研究表明,通过肿瘤大小来对患者的窝淋巴结转移情况进行预测,可以降低作为一项独立的判断指标。而这与本研究结果相似,提示我们随着乳腺癌发展到晚期,其出现腋淋巴结的转移的概率会随之升高,如果患者的肿瘤体积偏大,即大于2cm,应当推荐使用Halsted 术式治疗,以此来将患者的腋淋巴结彻底的清除,防止患者术后癌症的复发[8-9]。而本研究结果还显示了,浸润性非特殊型癌发生腋淋巴结转移率显著高于其他病理类型,其次依次为浸润性特殊型癌、非浸润性癌、早期浸润性癌,对比具有统计学意义(P<0.05)。这表明了如果乳腺癌患者为主要为浸润性非特殊型癌的,且极有可能存在腋淋巴结转移,临床医师应当考虑为在为患者实施手术治疗过程中坚持进行腋淋巴结的彻底清扫,降低患者的局部复发以及远处转移的机会[10-11]。刘振华[12]等人研究显示,乳腺癌中为浸润性非特殊型癌较多的,其腋淋巴结转移率显著高于浸润性特殊型癌、非浸润性癌、早期浸润性癌。这也和本文的研究结果一致。

综上所述,导致乳腺癌腋淋巴结转移出现侵袭、转移的因素是多种的,它是一个是极为复杂的过程,可能受到宿主细胞、肿瘤细胞的相互影响而产生的一个变化。本研究分析导致乳腺癌腋淋巴结转移的危险因素有肿瘤生长位置、肿瘤大小、病理性质等,临床医师应该具体结合患者的病情,从多方面考虑是否开展乳腺癌腋淋巴结清扫。