建造驱动的建筑数字化设计特征转变及其趋势

2021-01-19陈中高

陈中高

吉国华

一、引言

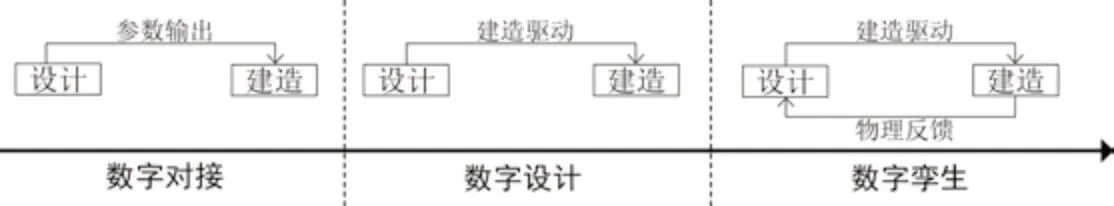

在建筑学不同的历史阶段中,设计与建造的关系并非一成不变。从中世纪的设计与建造融为一体[1],到文艺复兴因建筑学产生而驱使的设计与建造逐渐分离,再到20 世纪承建商出现使得设计与建造渐行渐远,最后到21 世纪初基于数控加工的设计与建造数字对接[2],两者彼此依赖与制约,无疑共同扮演了建筑推动者的角色。

近年来,随着数字技术与建筑学科融合的深入,设计与建造之间呈现出独特而复杂的关系:一方面在社会、环境、技术等多维条件的影响下,建筑形态不可避免地变得愈加复杂,也进而要求设计过程能够对其建造作出回应;另一方面因偏离传统的建筑学策略,面对复杂设计模型与现有建造技术之间的巨大鸿沟,建筑师缺乏相应的手段来预知建造介入设计的有效性。正是在这一困境下,一种建造驱动的数字化设计思维正逐渐成形:不再将建造仅视作设计实现的线性过程,而是聚焦于建造逻辑如何转化为具体的、可操作的设计对象和方法,从而以一种更为积极的方式介入最终的建筑呈现。本文试图从建筑数字化设计的一般过程出发,根据建造介入的阶段不同,通过技术实例来阐释相应的操作过程,重点解析建造介入引起的设计特征的转变,并探究该转变对于建筑学科的启示。

二、建筑数字范式转换下的设计与建造

与第一次数字转型不同,在约于2010年起的第二次数字转型中,建筑形态不再只是以几何为设计起点,而是建筑作为复杂系统与环境、功能、建造的耦合产物。[3]得益于数字技术,建筑系统能够被构建成某一特定目标的数据化模型,而使得建筑形态作为该模型的计算结果,拥有生成复杂秩序和形式的能力。正如马里奥·卡波(Carpo M.)所说:“在1990 年代,我们只是使用全新的数字机器去执行已知的科学规律,却并未能充分利用这一全新的计算平台。相反,如今我们开始学会让机器自主解决问题,即便我们并不知道过程与结果如何。”[4]在这一背景下,建筑形态在朝着更系统而科学的方向发展的同时,无疑也愈加倾向于高度的自由化生成,而由此建立起建筑数字生成的一种新范式(图1)。

毫无疑问,上述新范式下的建筑形态呈现出愈加复杂的几何特征,这不仅意味着其建造要求新的工具和技术,也意味着亟需新的回应建造的设计方法。基于该需求,如何在设计过程中有效应对复杂形态的建造挑战,则成为当前建筑学不可回避的全新议题。[5]更重要的是,它促使设计与建造整合关注的重点从数字对接转向具有建造意识(Fabrication Aware)的逻辑建构,并以此作为设计的起点和基础,最终实现从设计到建造的一体化流程。

如今,建造驱动的建筑数字化设计已受到学界的共同关注,旨在强调数字化语境中设计本身回应建造的潜能。2005 年,怀特海德(Whitehead H.)定义了先合理化和后合理化两种模式,对建造介入设计的不同途径进行了区分。[6]2012 年,费舍尔(Fischer T.)提出协同合理化的第三种模式[7],以弥补先合理化和后合理化的局限性。2010 年,奥克斯曼(Oxman R.)则将建造驱动的数字化设计分为原型、材料、结构3 类,并将其视作方案诞生和实现的积极因子。[8]借助日渐成熟的数字技术,建造驱动的建筑数字化设计方法正得到不断拓展与更新,成为设计与建造一体化的重要手段。[9]一方面,它通过建筑几何、结构、材料的互相关联和高度融合,有效扩大了建筑从设计到建造的创作路径与实现手段;另一方面,它充分显示了建造之于设计所充当的限定与创造的双重角色,能为不同材料、建造手段和施工条件的建筑设计带来更多可能性。

三、建造驱动的建筑数字化设计特征转变

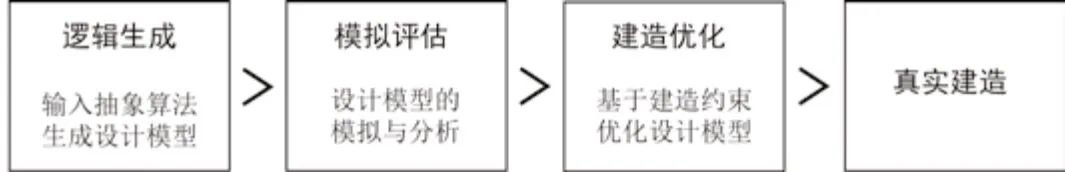

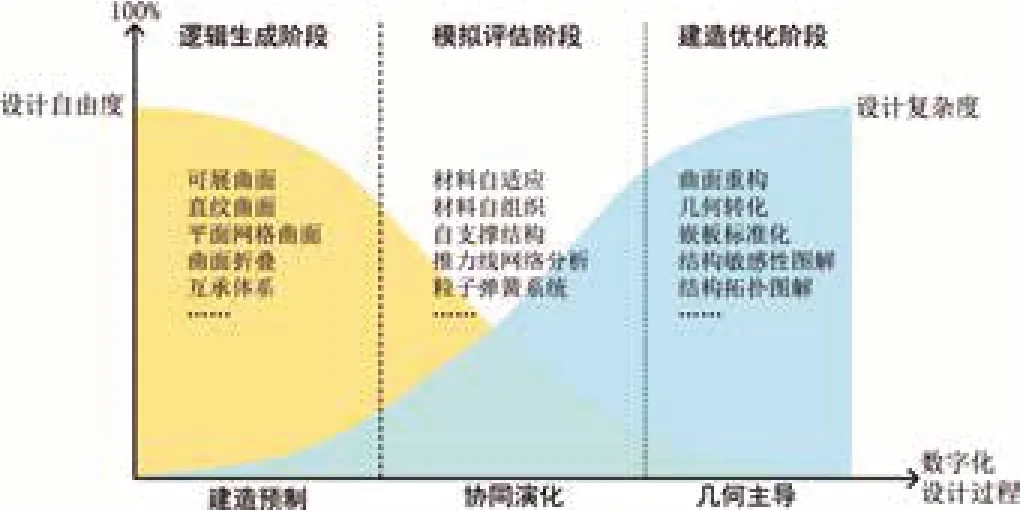

针对数字化设计各阶段的不同需求,相应的建造介入存在不同的设计特征。2013 年,计算机学家罗伯特·艾什(Aish R.)明确提出建筑数字化设计的3 个关键阶 段[10](图2):(1)逻辑生成阶段:输入抽象算法生成几何模型来作为方案雏形;(2)模拟评估阶段:依照设计目标对方案进行性能(环境、功能、结构等)方面的评估;(3)建造优化阶段:基于建造约束优化设计模型以便于最终建造。下文将从这3 个阶段出发,通过实例分析来揭示建造驱动的建筑数字化设计特征转变。

1.逻辑生成阶段:从抽象算法到建造预制

逻辑生成是建筑数字化设计的起始阶段,在计算机中输入抽象的几何算法,即可将输出模型作为建筑形体的雏形,以此奠定下一步深化设计的基础。然而,由于输入的抽象算法并未考虑任何物质信息,因此往往集中于生成不可建造的复杂形态,这也是数字建筑受到争议的原因之一。作为回应,如今通过准确把握所采用的几何算法,建筑设计一开始即可建立起物质逻辑和最终形式之间的一致性,以减少后期建造过程的物质操作。

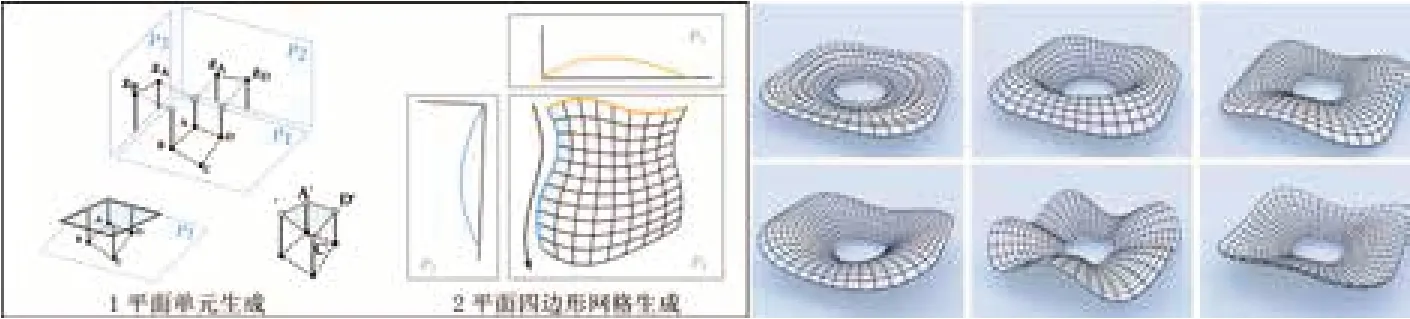

巴黎第五大学梅斯尼尔( Mesnil R.)研发了一种名为“木偶网格”(Marionette Mesh)的几何算法,旨在探索基于平面嵌板的双曲面生成可能性(图3)。[11]研究预先设定双曲面到射影平面的投影和立面高程曲线,然后借助二维射影变换的不变性质,自动生成平面四边形网格的双曲面形态。在整个算法中,网格单元及节点都属于线性关系,因而运算时间较短,生成包含10000 个单元的双曲面只需3ms。该实验的重要意义在于采用建筑师所熟悉的正交几何体系,从设计初期综合考虑几何算法和形体建造的可行性,促使生成的复杂形态更具建造意义。

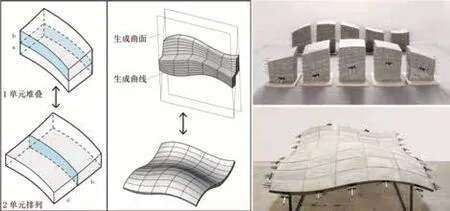

苏黎世联邦理工学院恩里克(Enrique L.)为了提高双曲面混凝土生产、运输和组装的便捷性,开发出一种面向快速装配的预制混凝土堆叠技术(图4)。[12]该技术可同时满足单元垂直堆叠和横向连成曲面的需求,它先以曲线作为生成曲面的边缘,定义出整个双曲面的厚度及曲率,再以相邻单元的上下堆叠面,进一步确定生成曲面的横向角度,由此构建出最终的双曲面空间形态。相邻混凝土单元的直接堆叠,不仅大大减少了浇制过程中所需的支撑结构,同时也便于运输。这一技术能够让人充分认识到,从起决定性的方案前期,通过几何算法融合后期装配施工的可能性及巨大潜力。

图2:建筑数字化设计的一般过程

图3:基于射影几何的平面网格双曲面生成

图4:可堆叠与快速装配的预制混凝土技术

基于以上分析,可以看到一种在设计前期面向建造的预制概念。事实上,早在19 世纪晚期,为了便于当时工匠支模建造,建筑师安东尼· 高迪(Gaudi A.)就开创了由直线构成的多样化曲面建筑形式。因此,针对设计模型和物理建造之间的不连贯,通过几何算法的创造性运用,建筑师能够在方案阶段即以实质建造为设计出发点,并将其置于整体的建筑策略中进行转化,最终将抽象的几何算法推向建筑的物质逻辑建构。

2.模拟评估阶段:从被动形成到协同演化

长期以来,建筑设计中普遍存在着模拟与分析滞后的现象,即在给定形体的基础上进行设计目标的评估,进而往往导致最终的建筑形态偏离原始的创作意图。与之相比,卡尔· 库尔曼(Culmann K.)在1865 年出版的著作《图解静力学》中提出一种基于力的分解图示,将结构的力与结构自身的几何直接对应,则是一种可以同时双向处理的协同模式。在数字时代的今天,这种协同模式正得到延续并不断扩展,利用材料、构造、结构等建造要素与建筑几何的相互作用,可以将这些要素作为设计对象进行操作与衍生,从而催生出新的建筑形式语言。

德国斯图加特大学门格斯(Menges A.)团队对材料的自主性行为进行了一系列创新探索,包括响应环境变化的木材、组成轻质大跨结构的碳纤维以及回应气候的3D 打印材料等。2018 年,该团队通过分析沙、雪等粒子材料的系统机制,发现其任一粒子都会为了结构稳定而自主搜寻定位,由此建造了世界上首个粒子聚合形态的三维封闭空间(图5)。[13]设计师在机械臂放置3D 打印粒子的基础上,引入实时监测系统,针对粒子的每一次放置,计算机都会单独计算承载路径并给出下一粒定位,而使得最终3000 多个粒子之间虽没有任何固定节点,但仍可精确定义出稳定的三维空间形态,同时每一个粒子都可被拆卸、重组和循环使用。显然,在该设计中,材料不是传统地被动赋予在既定形式上,更不是与形式相互独立,而是基于自身性能,驱动着整个形态的生成与发展。

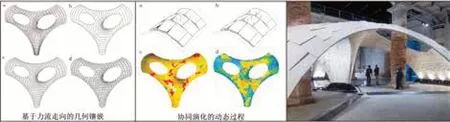

苏黎世联邦理工学院布洛克(Block P.)则基于图解静力学中形与力的图解,提出了根据二维形图解生成三维拱壳结构的推力线网络分析法(Thrust Network Analysis) ,并将其成功应用到2016 年威尼斯双年展的双曲面薄壳中(图6)。[14]该砌筑物中单元根据力流的走向进行分布,并协同几何镶嵌算法对其展开力学找形,期间,单元的几何形态一直是不确定的,直到三维空间结构趋于稳定,它精确的几何参数才被赋予。该薄壳最终共由399 块凸多边形砌体单元组成,且单元之间毫无连接构造,完全凭借自身产生的轴向压力保持平衡。因此,利用几何协同力学生成整体形态,不仅让空间、结构、构造三者达到了统一,也为建筑形式创新提供了具有信服力的设计依据。

图5:基于粒子系统的三维自主聚合形态

图6:几何形式协同力学性能演化的空间薄壳结构

以上案例验证了建筑物质对象与其自身形式之间的互动反馈,表明了建筑的模拟评估不再局限于滞后的结果分析,而是试图通过建筑形式与物质目标的协同演化,准确、合理地实现“材料-结构-形式”的高度吻合。这一认识隐含着两方面的思维转变,一方面,建筑设计不再只关注于形式表达,即单纯从美学角度作出判断,而是同时要符合建筑的物质化要求;另一方面,物质性的目标不必完全依赖于量化达到,也必须要回应建筑的形式诉求,避免因过于关注数据结果而偏离设计意图。

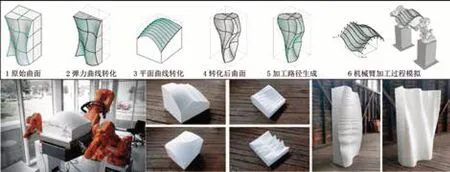

3.建造优化阶段:从数值计算到几何主导

建造优化是设计中的后合理化阶段,往往依靠繁冗的数值计算来达到合理建造的目的。然而,随着几何复杂度提高,以数值优化为主的传统操作似乎不再足够有效,建筑三维空间难以单纯依赖于数值计算来取得设计与建造的高度一致性,进而转向于一种更直观化、可视化的几何主导方式,即通过诸如曲面重构、几何转化、结构图解等几何操作,在满足材料尺寸、加工方式、力学效率等建造需求的基础上来优化和发展设计。

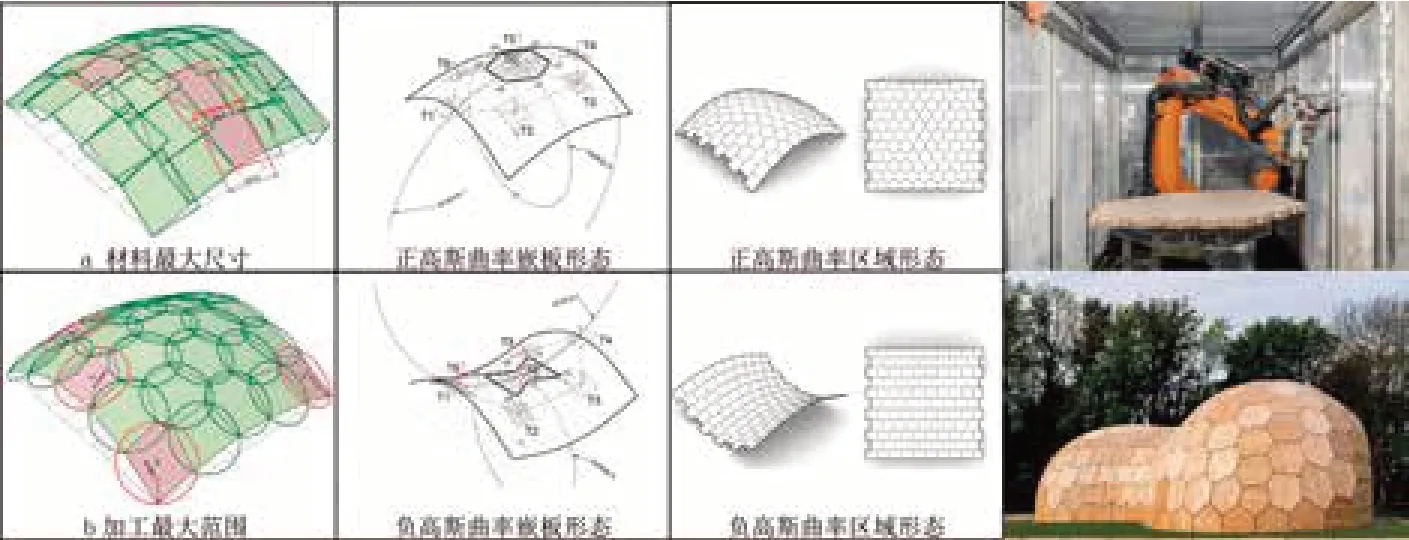

斯图加特大学运算化设计中心在2014年德国施瓦本格明德展览馆的建造过程中,通过曲面的平板化重构,取得了复杂形体和建造成本两者的平衡(图7)。[15]基于曲面的几何分析,设计师首先根据正负高斯曲率制定了嵌板单元的定位原则,然后采用多智能体算法整合了后期加工的诸多约束参数,包括材料最大尺寸、加工工具幅面等,再利用切平面相交(Tangent Plane Intersection)的几何规则,最终获取得到平面六边形的嵌板单元,从而将自由曲面重构成便于加工的平面网格曲面。建成展馆共由243 块桦木胶合板单元构成,由于形状都是平面六边形,因此加工、运输和组装十分便捷。

图7:基于六边形平板化重构的复杂建筑建造

图8:大尺度双曲面的几何转化与机械臂加工

丹麦科技大学机械臂研究小组针对复杂曲面制造尺度受限的问题,探索了机械臂热片切割双曲面的几何优化(图8)。[16]为此,在考虑切割材料本身阻力的基础上,整个优化经历了两次曲线转化:1)针对扫轨生成原始双曲面的欧拉弹性线,采用连续的三阶贝塞尔曲线进行拟合;2)将贝塞尔曲线再一次转化为平面样条曲线,以符合机械臂加工路径的要求。由此,两台六轴机械臂沿着优化后的加工轨迹,成功实现了聚苯乙烯材料的双曲面切割加工,这不但扩展了曲面制造的几何范围,而且开发出大尺度双曲面的模板加工和预制装配技术,有效提高了复杂建筑曲面建造的完整性和精确性。

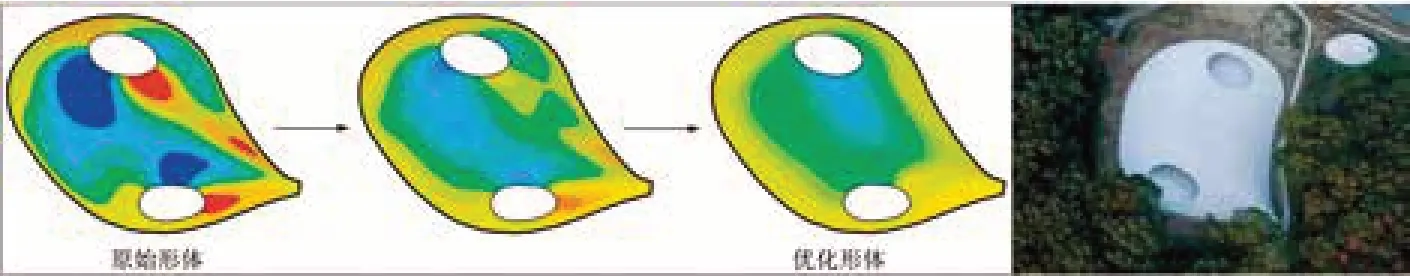

如今建筑与结构之间的专业间隙正逐渐被弥合,即便在设计后期,结构优化也能被打包为算法交由设计平台处理,进而以直观、动态的结构图解将力学效率进行几何可视化处理。[17]如日本工程师佐佐木睦朗(Sasaki M.)通过薄壳结构的敏感性分析,在实时显示结构应力状态的基础上,精确实现建筑师的设计构思 (图9)。[18]皇家墨尔本理工大学谢亿民团队提出的双向渐进结构优化法(BESO),不但可删除力学效率较低的单元,还能增加效率较高区域的单元,从而将结构优化转换为形态的直观“进化”(图10)。[19]这些结构几何图解的意义除了将结构形态从纯粹的数值计算中解放出来,更重要的是在力学效率与空间形态之间建立起实时交互的链接,以确保结构内在机制与建筑外在表达的高度一致,从而为建筑师的设计决策提供可靠依据。

由上述案例可知,几何主导的建造优化,其实质是将建筑几何参数与优化算法在计算机空间中进行高度融合,在实时获取优化反馈的基础上,以合理、高效的几何途径实现多样化的建筑方案,而并非只是设计结束的后补数值验算。换言之,既要通过几何形态的目标优化,来符合真实建造中的材料尺寸、加工装配、结构力学等要求,也要通过优化目标的可视化呈现,帮助建筑师基于建造的种种限制选择更好的形态。

四、建造驱动的数字化设计新趋势

1.作为设计对象的建造工具

设计对象由于数控工具的引入而发生了扩展。自2008 年威尼斯双年展的机器人砖构以来,数控加工在建筑学中显示出强大的生命力,在某种程度上改变了建筑设计与建造长期分离的状态。[20]它将设计产生的建筑形体进行数据化输出,然后根据输出的数据直接进行加工,从而保障了设计与建造环节的无缝对接。为此,以机器人技术为代表的数控工具将材料、构造、形式等建筑元素纳入统筹考虑,并基于个性化的工艺与流程,重新定义了设计、建造与工具的工作关系。在该关系中,建造工具并不是传统建筑流程中单向的输入末端,而是由于对设计过程具有直接的反馈作用,诸如前文所述的工具端定制、加工路径规划以及机器学习[21]等,使其本身就成为设计对象,这从根本上革新了传统意义上建筑学的工作模式:建造工具不再是建筑生产的附庸和被动选择,它能将自身特性作为决定因素来推动设计,以拓展建筑师从设计到建造各个环节的手段和方法。

2.几何的建构

设计方法更加需要从其他学科进行借鉴,其中,几何学是建造驱动下数字化建筑设计的内在诉求之一。从2006 年奥克斯曼提出数字化设计取决于有无几何逻辑的输出[22],到2013 年彼得斯(Peters B.)明确定义智能几何学(Smart Geometry)这一设计思维[23],再到2015 年波特曼(Pottmann H.)指出几何合理化(Geometric Rationalization)是复杂建筑从设计到建造的关键[24],在这过程中,几何学尤其是非欧几何的重要性愈加凸显,充当着约束和创造的双重角色。一方面,实质建造的约束参数以可视化的几何方式表达,控制着建 筑形式的生成;另一方面,科学的几何规则使得复杂建筑的物质实现成为可能,是解决其建造问题的有效手段。因此,经过数世纪的疏离[25],建造驱动的数字化设计彰显了一种全新的建筑几何观念,即作为物质生产的建筑活动,不再执着于单纯的几何美学,而是指向一种以实质建造为驱动的几何建构,从而更具实践可能性的积极意义。

图9:基于结构敏感性优化的丰岛美术馆

图10:基于渐进结构优化的卡塔尔会议中心

3.数字孪生:设计与建造的闭环系统

从设计与建造的关系来看,基于数字技术的两者整合在迈向更高层级的交融。2011 年,美国密歇根大学格里弗斯(Grieves M.W.)首次提出“数字孪生”(Digital Twin)这一概念[26],它是指在信息化平台内精确建立和模拟一个物理实体、流程或系统,用于数字世界和物理实体动态、实时地双向控制与反馈。借助新的传感技术和计算方法,设计与建造也正逐渐实现两者的“数字孪生”,比如自适应加工[27]、实时视觉反馈[21]等。值得指出的是,“数字孪生”的建筑学应用,除了提升建造的生产效率,还将建造回归设计这一基本命题。纵观设计与建造的数字整合历程,从早期基于参数输出的数字对接,到建造驱动的数字设计,再到如今实现物理反馈的数字孪生,逐步建构了设计与建造的闭环系统(图11)。该系统通过将建造过程中的各种反馈精准地传递到设计端,可以让很多原来必须依赖于物理实体而无法完成的操作,能够实时转化为设计的出发点,支撑建筑师探索新的途径来进行建筑创新。

五、展望

综上所述,新的数字技术带来了设计与建造的革新,并对建筑学产生了史无前例的推动作用。然而,技术本身并不能自动成为建筑学的内容,需要经由思维的转化才能实现,不可否认的是这一过程仍有待完成。面对当代正在涌现的复杂形态,建筑师大都认为,似乎单纯凭借3D 打印、机械臂等数控工具,建造问题就能迎刃而解,这一认识使得设计回应建造被大大轻视。事实却恰恰相反,正是由于这些高度定制化的建造工具,即其每一个指令及参数均需被精确定义,建筑师的职责反而面临更高的挑战,不但要更加注重设计对材料、结构、工具等建造条件的全方位考虑,还要更加准确地预判建造采取何种方式和何时介入设计(图12)。[28]因此,在建筑研究、实践和教育的各个层面上,建立建造驱动的数字化设计思维,则将是建筑师将建造重新纳入掌控范围的关键,更重要的是能更充分地发挥设计的智力特性,为设计与建造的真正融合提供全新可能。

图11:设计与建造不同层级的数字整合

图12:建造驱动的建筑数字化设计特征

同时,未来建造驱动的数字化设计也亟需探索从设计到建造全生命流程的计算机工具。目前,此类工具往往局限于某一特定阶段或材料工艺,也很难精确预测和获取不同加工设备的动态反馈。因此,随着算法与建造技术的日益成熟,开发基于两者实时协作的智能化工具,为建筑师决策提供更为全面的科学依据,将有助于建立建筑“设计与建造一体化”的创新生产体系。

注释:

[1] 参考文献[1].

[2] 参考文献[2]:4-7.

[3] 参考文献[3]:40-55.

[4] 同参考文献[3]:7,原文为:“in the 1990s,we used our brand-new digital machines to implement the old science we knew,Now,to the contrary, ……,and we increasingly find it easier to let computers solve problems in their own way—even when we do not understand what they do or how they do it.”

[5] 参考文献[4].

[6] 参考文献[5]:147-148.

[7] 参考文献[6].

[8] 参考文献[7].

[9] 参考文献[8].

[10] 参考文献[9]:36-49.

[11] 参考文献[10]:123-142.

[12] 参考文献[11]:364-377.

[13] https://www.icd.uni-stuttgart.de/projects/icdaggregate-pavilion-2018/,2020/4/24.

[14] 参考文献[12].

[15] 参考文献[13].

[16] 参考文献[14]:306-327.

[17] 参考文献[15].

[18] 参考文献[16]:259-270.

[19] 参考文献[17].

[20] 参考文献[18].

[21] 参考文献[19]:288-305.

[22] 参考文献[20].

[23] 参考文献[21]:6-7.

[24] 参考文献[22].

[25] 参考文献[23].

[26] 参考文献[24].

[27] 参考文献[25].

[28] 参考文献[26].