“桥结构”视角下城市设计学科的时空之桥

2021-01-19金广君

金广君

一、引言

1980 年代,随着改革开放国策的实施与深化,在原建设部的积极倡导下,城市设计概念被轰轰烈烈地引入到中国,一时间无论在城市规划还是建筑学领域,城市设计都是备受关注的热门话题,并且很快地被借鉴和尝试应用。

城市设计在中国的应用很快出现了两条路线:一条路线是将西方实施城市规划的区划法及城市设计的技术工具溶解于中国计划经济下形成的城市规划体系中,即“改良路线”。在原有详细规划的基础上探索出了控制性详细规划类型,作为地方政府面向市场进行土地出让的技术工具予以推广,以适应当时城市建设由计划经济向市场经济环境转型发展的需要。鉴于其特有的实用性,1990 年控制性详细规划被纳入了《城市规划法》的内容,具有了法定规划的地位。同时,《城市规划法》明确将城市设计作为一种方法渗透到城市规划的各个阶段。于是,控制性详细规划“全覆盖”工作迅速开展起来,对推动中国城市化进程和多渠道投资建设发挥了积极作用。

另一条路线是在学习西方城市设计的基础上,将城市设计作为一项独立的工程项目,即“改革路线”。如深圳市在积极推行法定图则(相当于控制性详细规划)的同时,在1998 年颁布实施《深圳特区城市规划条例》中,明确提出城市设计分为两种类型[1],即在重点地区编制单独的城市设计和在一般地区编制与不同层次城市规划相对应的城市设计,在深圳市明确了单独编制城市设计的项目类型,并开展了一系列与此相关的城市设计核心技术的研究。此后国内许多城市依据城市建设的实际需要,也都纷纷效仿深圳市的做法,开展了单独编制城市设计项目的实践探索。

由于城市设计在国家层面上非法定化的缘故,致使在许多城市里,单独编制的城市设计在固有城市规划体系的夹缝中显得举步维艰,最终还是殊途同归,以“绑定实施”的方式回归到了控制性详细规划的框架之内,实施落地的效果不尽如人意。

在2008 年和2015 年《城乡规划法》颁布与修编中均没对城市设计有任何描述,对国内研究与探索城市设计的热度带来一定消极影响。

自2014 年起,针对城市风貌特色和公共空间质量的诸多问题,中央城市工作会议多次要求加强城市设计工作,并强调“做有用的城市设计”,因此将城市设计话题推向了前所未有的高度。2015 年住建部发布的全国58 个“城市双修”试点工作才刚刚开始,2017 年就急速将工作重点转向了城市设计,迅速在全国57 个城市分两批开展了城市设计试点工作,并高强度推进。

2019 年初,随着新组建的自然资源部成立,其颁布的《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》又没提及城市设计,此时城市设计归属问题变得十分模糊,受冷落的状况令人惊讶。在2019年城市规划年会的各个专题会场都回避提及“城市设计”。住建部2020 年九大重点任务中,将以提升城市品质和人居环境质量为目标的“美丽城市建设”试点列为重点工作之一,文件中也看不到“城市设计”一词了(图1)。

通过对三十多年来中国城市设计忽冷忽热、跌宕变化的粗略回顾不难看出,城市设计在中国处于极其不稳定的状态,出现这一状态的原因纷繁杂沓,根本原因是城市设计学科在中国并没有得到科学的认知,学科体系中没有适当的生存空间、实践中没有法定地位作保障。

2016 年,美国著名城市设计师乔纳森· 巴奈特(Jonathan Barnett)教授在谈到中国城市设计问题时说过这样的话:中国在国家层面明确一个准确清晰的城市设计定义,对未来中国城市设计管理和设计策略的实施有重要意义,2017 年他又说:现在是讨论这个问题的时候了。

图1:中国城市设计30年热度变化历程图示

的确,学科界定是当下中国城市设计学科最基础的理论问题。虽然三十多年来,中国规划和建筑界也多次召开过以城市设计为主题的学术研讨会和高峰论坛,但是鲜有以城市设计学科界定为专题的讨论。因此对城市设计的认知如同盲人摸象,不是在同一个语境下的对话,所说所论往往是风马牛不相及,很难取得有成效的推进。由于在“国家层面”上对城市设计学科的界定模糊不清,导致了理论与实践层面均存在着混乱状态,直接影响城市设计学科的健康发展和对公共空间场所的 塑造。

本文通过分析美国城市设计作为“桥”的概念、学科定位及其内涵的演变历程,提出了理解城市设计学科内涵的“双桥框架”。进而在桥结构视角下,从结构稳定性一般规律的角度,论述了城市设计作为融贯学科的空间与时间之桥的内在构成,通过勾画出城市设计学科内涵的基本轮廓,为中国城市设计学科建设及其教育的讨论提供一个聚焦话题的平台。

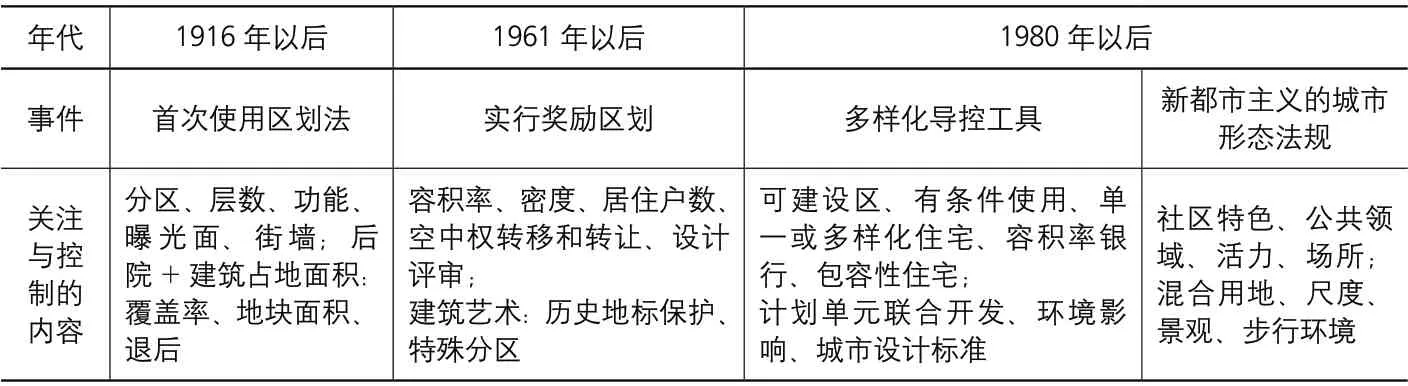

需要说明的是,本文从美国城市设计的学科切入有以下两个方面的考虑:一是澳大利亚学者亚历山大· 卡斯伯特(Alexander Cuthbert)归纳的“1960 年代后世界上有影响力的40 部城市设计经典理论专著”中,美国学者的论著有20 部之多,这从一个侧面说明了美国城市设计对世界的影响程度[2];二是美国城市设计无论从理论、实践还是教育层面,对中国的影响也都是最大的(表1)。

应该注意的是,60 多年来美国城市设计也一直处在不断发展并完善的过程中,所以持续学习美国城市设计的理论、方法与经验无疑是必要的,将有助于我们总结其成功经验和失败教训,避免重蹈覆辙。然而美国城市设计是在特定的政治、经济和意识形态环境下产生和发展起来的,有其鲜明的社会特征,所以必须结合中国的政治经济背景、价值观和具体国情特点借鉴和运用。只有符合国情、具有中国特色的城市设计,才能在中国城市的开发建设与更新改造中发挥积极作用。

影响中国城市设计的部分美国城市设计理论、实践和教育成果 表1

二、美国城市设计概念演变与解析

1.城市设计学科与项目演变

在美国,尽管早在1934 年建筑师伊利尔·沙里宁(Eliel Saarinen)就率先倡导现代意义上的城市设计概念,并在密歇根州匤溪艺术学院(Crambrook Academy of Art)创立了建筑与城市设计系,开始培养建筑与城市设计学科方向的研究生,但是他的这一思想当时未获得普遍认同,因此没有得到延续和推广。

1956 年,哈佛大学设计学院院长约瑟·塞特教授(Jose Sert)和现代建筑大师勒· 柯布西耶(Le Corbusier)在哈佛大学组织召开了首次城市设计国际会议,参加会议的有简·雅各布斯(Jane Jacobs)、埃德蒙· 培根(ED Bacon)等著名学者、建筑师和规划师,会议对城市设计(Urban Design)取代市政公共设施设计(Civic Design),以及城市设计学科与定位达成了共识,认为城市设计作为一门新兴学科,是弥补城市规划和建筑学、景观建筑学之间空隙的“桥”(Bridge),其使命是通过学科交叉与渗透将二维的城市规划与三维的建筑设计、景观建筑设计整合起来,以提高城市物质空间的质量。

这次会议的意义还在于,唤起了人们从一个全新的视角审视与设计城市,会议之后哈佛大学创立了美国首个城市设计硕士培养计划,美国建筑师协会也成立了城市设计委员会。由于这次会议主要是从学科发展角度对城市设计的思考,对这一新兴学科的描述偏重于学科发展需求而不是职业需求,因此对城市设计教育的影响远远大于其对城市设计实践的影响。[3]

1980 年哈佛大学组织召开了第二次城市设计国际会议,1983 年纽约城市设计学会又召开了第三次城市设计国际会议,参加会议有凯文·林奇(Kevin Lynch)和乔纳森·巴奈特等城市设计理论和城市设计实践方面经验丰富的专家,会议针对城市设计在城市建设实践上的危机及挑战,重点讨论了以形态设计为主线、关注人文和社会的城市设计项目定位,以及城市设计项目与城市规划和建筑设计项目之间的两个联系节点。

不难理解,城市设计的兴起不但产生了一门跨学科的新兴学科,同时也出现了一个新的项目与职业类型。在城市设计学科理论与实施管控两个方面都承担着联系城市规划和建筑学之间“桥”的作用。

2.城市设计制度与技术演变

1974 年,美国城市设计师乔纳森·巴奈特在纽约市城市设计经验的基础上出版了《作为公共政策的城市设计》一书,后来经过充实和修改,更名为《城市设计概论》出版发行。该书论述了城市设计内涵的演变,描述了纽约市的奖励区划实施技术及城市设计决策过程,其提出的城市设计是“设计城市而不是设计建筑”(design city without design building),以及是“一系列行政决策过程”的观点强调了城市设计制度与实施技术在导控开发过程中的作用,对城市设计理论与实践的影响都非常大。

美国学者哈米德· 雪瓦尼(Hamid Shirvani)在1985 年出版的《城市设计过程》一书中也详细论述了城市设计的过程特征,提出了城市设计成果形式有四个部分组成,即方针政策、设计方案、设计导则和计划。[4]另一学者瓦可·乔治教授(R. Varkki George)1997 年通过分析过往的城市设计理论与实践经验,提出了“二次订单”的城市设计概念,即城市设计师并非像建筑师那样直接设计出要建设的产品,而是设计影响城市形态的一系列决策环境,以指导下一层次的设计者们的具体设计。[5]

2002 年,哥伦比亚大学和哈佛大学等联合组织召开了北美高校城市设计教育会议,会议主题为:实践、教育、前提。来自城市设计及其相关领域的教授、实践者、方针专家和学者参与了会议组织的四场论坛,通过探讨城市设计在理论与实践上的需求,最终取得了两点共识:一是重申城市设计是一个新兴学科,认为应该有自己独立的基础知识、核心课程和方法;二是应该在更加广泛的意义上重新认识城市设计,强化其制度和技术在塑造城市公共空间过程中的重要作用。[6]

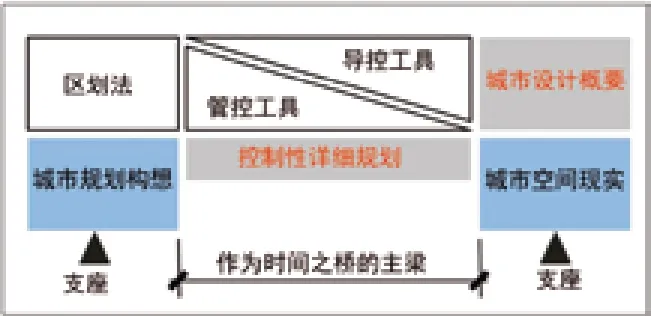

上述的两点共识进一步明确了城市设计作为“桥”的概念及内涵,除了学科与项目的空间之桥以外,又提出了城市设计成果在开发建设实施过程中的导控作用,即制度与技术的时间之桥。

3.城市设计概念解析

美国学者凯文· 林奇的《城市意象》一书自1960 年出版以来,在国际上影响非常大。英国学者胡曼·阿拉比(Hooman F. Araabi)在对世界25 个高校2013—2014学年城市设计理论课阅读书目按出现频率高低的总排序中,《城市意象》一书居于首位。[7]

林奇在书中按照“静止分级体系”将城市物质空间划分为若干个分区域,每个分区之间由一个或两个主导意象元素分隔并联系,他认为分区范围是人们能够认知和记忆的空间范围,面积大约在9km2,这是林奇“城市意象”理论的适用空间范围。[8]

美国学者奥利· 利诺夫斯基(Orly Linovski)通过对北美城市设计项目演变过程的研究得出,当代城市设计项目的空间范围与原来相比在逐渐变大,由从最初容纳10 万人的设计地段发展到了容纳50 万人的设计地段,但是空间范围上仍然没有涵盖整个城区。[9]

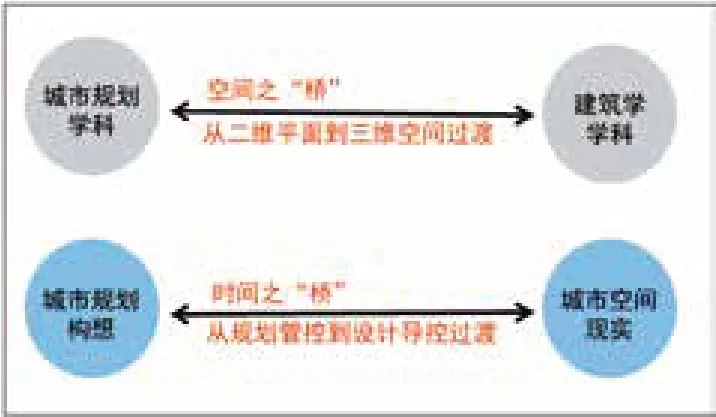

图2:理解城市设计学科内涵的“双桥构架”

图3:城市设计空间之桥图解

图4:总体城市设计在城市总体规划中的定位

可见,如果说城市规划涉及的范围是城市宏观层次的话,那么城市设计学科的研究范围则是针对城市物质空间的中观与微观层次。

从城市设计学科本体上讲,普遍认为城市设计是一个塑造城市三维空间的过程,其主要内容包括不同规模空间形态上的设计创作过程和实施管理上对城市开发或更新的导控过程。前者研究城市设计在空间形态创作过程中的一般规律,后者则研究城市设计在导控城市建设过程中的内在机制,因此完整的城市设计成果内容应该包括对空间形态的设计文件和对实施管控的技术文件两个部分。

当下北美城市设计教育出现了在城市规划院系和建筑院系都设有城市设计培养计划的“分散式”教育模式,这一现实说明,今天的城市设计具有多学科融贯和多专业协作的特征,其学科教育趋向专业化、工程实践趋向团队化。[10]

基于上述分析,不难得出城市设计学科作为“桥”的基本界定:在学科的空间层次方面,城市设计学科是联系城市规划和建筑学两个学科之间的空间之桥,其使命是完成从二维平面到三维空间的过渡;在项目的成果特征方面,城市设计成果是联系城市规划构想和空间现实之间的时间之桥,其使命是完成从规划管控到设计导控的过渡。这两个“桥”相辅相成,在一起构成了一个完整的城市设计学科,我们将其称之为城市设计学科内涵的“双桥构架”(图2)。

三、城市设计之“双桥构架”

显然,“桥”是理解城市设计学科的关键词。

为了深入理解城市设计之桥的本质特征,本文借用桥梁在力学计算中的简支梁概念,通过分析简支梁的结构要点,进而提炼出城市设计之桥的关键问题。

简支梁是一个简化的力学计算模型,是在一个代表梁的杆件两端加两个支座来约束杆件两端的位移,以保证杆件在结构上的合理性与稳定性。一个支座约束水平和垂直两个方向的位移,另一个支座则只约束垂直方向的位移。显然,保证一座桥梁安全与稳定的结构要点有三个:桥梁本身;联系两端的两个支座。

依据这个原理,我们对城市设计的“双桥构架”从结构合理性和稳定性角度作进一步的讨论。

1.城市设计的空间之桥

中美城市设计在项目层次上大体相当,一类是覆盖一定空间范围的某一专题研究,如城市特色、历史保护研究等;另一类是按空间层次划分的总体城市设计、重点地区、一般地区和地段、地块城市设计。在中国,与这一层次城市设计平行存在的还有控制性详细规划。在北美,近十年城市设计实践中,还有一种新的城市设计项目类型悄然兴起:建设项目城市设计(图3)。

这里需要特别注意的是,在中、美各自的城市设计体系中,关于总体城市设计的概念是完全不同的。中国的总体城市设计在空间上对应的是城市总体规划的范围,而北美总体城市设计的空间范围对应的则是林奇提出的“静止分级体系”中的一个分区,如城市中心区(Downtown)。因此中国的总体城市设计属于城市总体规划的一个专项,而美国的总体城市设计则是一个独立的设计项目,一般称之为城市设计战略(urban design strategy)。

就中国城市设计的空间之桥而言,关键问题首先是“主梁”,其设计项目包括重点片区和重点地段城市设计。第二个关键问题是A 和B 这两个“支座”,即与城市总体规划衔接的总体城市设计和与建筑设计衔接的建设项目城市设计。

(1)支座A:总体城市设计

在中国,总体城市设计的内容与城市总体规划中的物质空间规划是一个同构的系统(图4)。其定位是城市物质空间规划中探索城市总体空间骨架和形象特色问题的一个专项设计,因此总体城市设计与“主梁”中涵盖的其他城市设计项目有本质的区别(表2)。

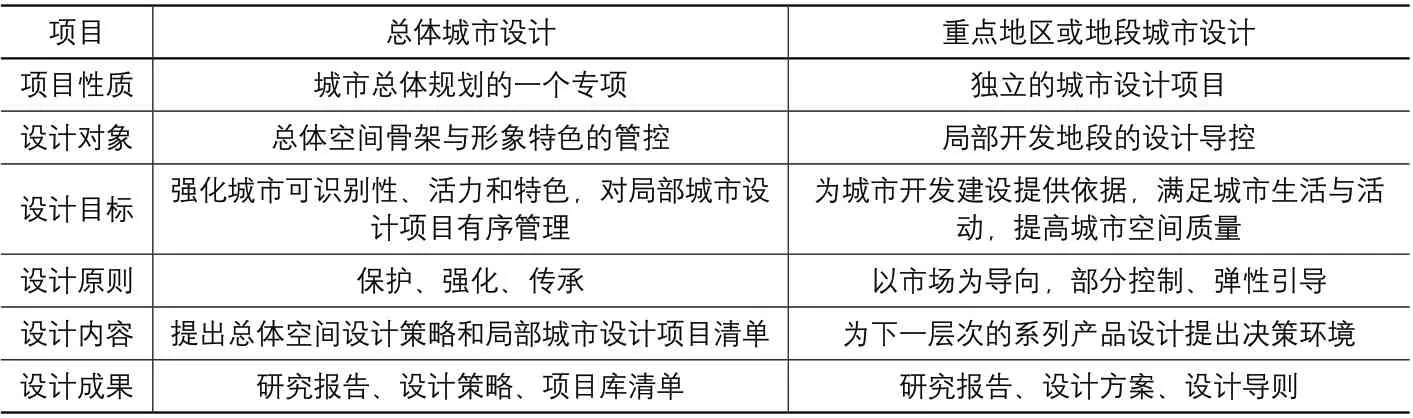

总体城市设计与局部城市设计比较表 表2

作为城市总体规划的专项之一,总体城市设计的基本理念是“适度设计”,即以城市总体规划为依据,以城市总体层面的核心设计问题为导向,在宏观层面提炼出城市意象分区和空间特色元素,以塑造城市总体空间骨架和形象特色,并制定一系列实施策略,建立起层次分明的城市设计项目库体系,搭好平台使下一层次城市设计项目建立起关联关系,实现城市设计实践活动的逻辑性和可持续性。[11]

(2)主梁:重点片区和重点地段城市设计

重点片区和重点地段城市设计项目有两类:整体导控型和公共空间提升型,其特点是空间分布广、项目类型多,实施时间比较长。一般都是地方政府主导的公共政策型或实施性城市设计项目,其成果内容包括设计文件和技术文件两个部分。其中设计文件具有研究与策划的属性,内容包括现状分析和研究报告、城市空间元素布局设计、表达设计意图的模型;技术文件则是实施管理的依据,内容包括设计项目库、设计图则与导则、实施策略与引导机制。

在美国,起初城市设计的实践是从城市中心区复苏开始的,当时主要是围绕公共空间质量的提升展开,以此激活中心区的活力,刺激经济复苏。项目类型主要有历史区、滨水区、步行街、公共广场和袖珍公园系统等,后来才扩大到城市的住区、街廊和各类公共空间的场所营造。

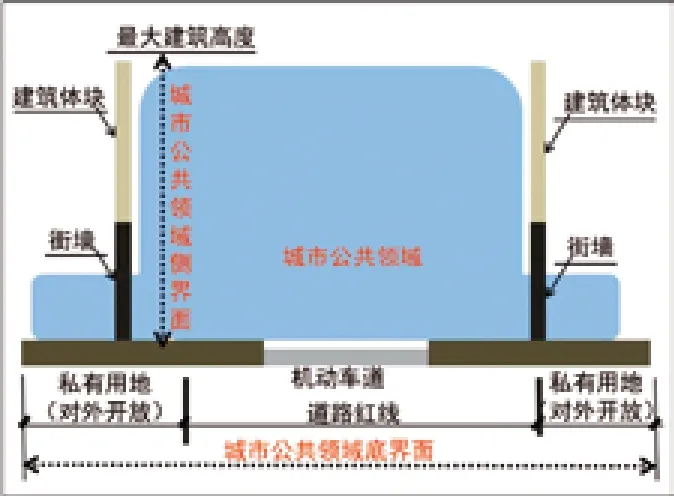

中国在城市快速发展期间,城市设计项目中最多的是新区开发型项目。如今,中国城市化已经步入下半程,新的建设土地供给接近“天花板”,中、美城市建设面对的城市物质空间问题和建设需求越来越相近。这一时期城市建设的主要活动是小规模的渐进式再开发和空间质量提升,因此,从水平视角审视城市公共空间、提升空间场所的吸引力和活力,是当今城市设计领域的主要任务。在这一背景下,强调以人为本,针对城市公共空间结构整合和质量提升的“公共领域”概念越来越受到关注(图5),围绕这一主题的城市设计实践活动对城市环境可持续发展、包容型社会建设、生活质量及景观特色塑造都起着举足轻重的作用。[12]

(3)支座B:建设项目型城市设计

建设项目型城市设计是以地块开发为研究对象,通过综合分析与开发项目相关的周边环境特征和城市规划方针、上一层次城市设计的政策和导则要求,提出该地块的城市设计目标与原则,并对关键的城市公共空间元素和建筑设计元素提出优化与控制策略。

与公共政策型城市设计不同,建设项目型城市设计和建筑设计方案是由开发单位同时委托两家设计单位平行完成的。在编制过程中,城市设计师需要同该建设项目的建筑师沟通和协作,使城市设计和建筑设计的创作发生碰撞和互动,从而将两个方案创作密切结合在一起,形成多赢的综合效果(图6)。

由于该城市设计项目是针对特定用地环境和社区、特定宏观城市设计管控政策、特定开发建设项目量身定做的城市设计项目,因此在当下城市风貌趋于千篇一律的严峻背景下引入这一管理技术工具,对于强化城市风貌特色、保护与塑造城市空间场所更具有现实意义。

2.城市设计时间之桥

由于城市规划实施的时间比较长,在国家法制环境的作用下,美国城市规划研究与实施形成了相对独立的两个运作系统,一个是理论与方法基础上的科学研究体系,另一个是国家法律法规体系下的实施工具,即区划法(Zoning)。

城市设计也延续了这样两个相对独立的运作系统,它以区划法作为立项和创作的原始依据,通过对人的行为和三维空间的研究与分析,梳理出诸如围合、街墙、曝光面、退界和天际线等空间形态元素,区域、路径、边界、节点和地标等形象元素,以及行为连续、积极空间、公共领域、空间场所等塑造公共空间的概念,从而提出城市设计构想,然后将这个构想转换成设计导则(Guidance)和奖励区划(Incentive Zoning)等弹性区划政策与工具(图7)。

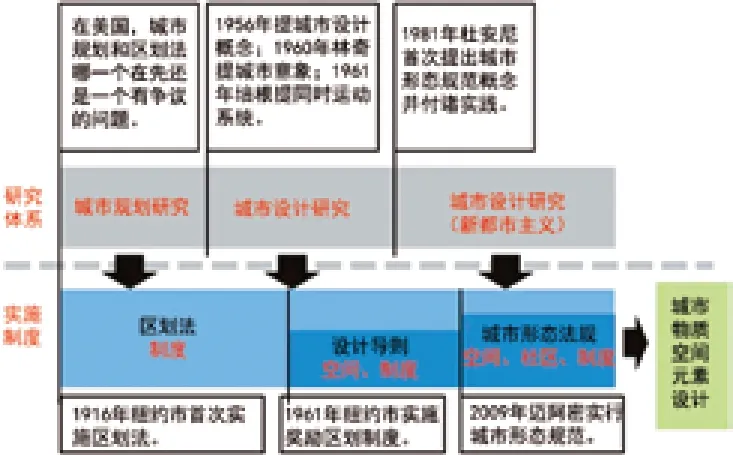

显然,城市设计的时间之桥是贯穿于从城市规划到建设项目实施全过程的一系列技术管理工具。这些技术工具首先是区划法的管控技术,其次是由此衍生出塑造空间形态的导控技术以及互动技术工具,通过长期内在机制的作用将城市总体规划构想变为现实(图8)。

图5:城市公共领域的概念

图6:建设项目型城市设计的工作流程

图7:研究体系与实施工具两个系统示意

图8:城市设计时间之桥图解

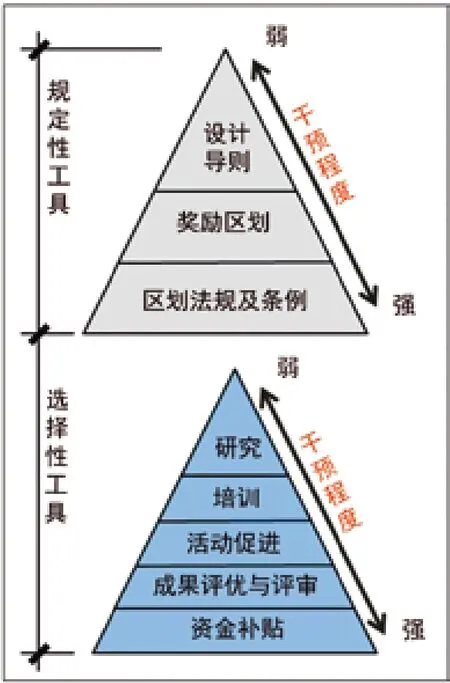

(1)从管控到导控技术的演变

1916 年,纽约市在美国率先实行了区划法,在法律制度下建立控制指标来控制对土地的开发活动,通过政策和规范保证街道空间的卫生、安全和利益。在建筑形态控制方面首次引入了曝光面和退后的概念,并将高层建筑塔楼面积控制在建筑占地面积的25%以内。这些硬性的管控技术在总体上取得了预期结果,同时也带来了一些不尽如人意的景观效果,如当时饱受诟病的“奶油蛋糕式”建筑形态。

1961 年区划法修改中,针对在空间形态管控不全面、不灵活的问题,增加了奖励区划的导控工具,但随之而来的问题是对街道景观、活动连续性、环境关系及行为安全的负面影响。随着城市设计的迅速兴起,特别是在1980 年代以后,城市设计导控技术逐渐多样化、弹性化,对改善城市空间环境质量发挥了至关重要的作用。

区划法的广泛应用虽然取得了良好的效果,但是由于它起始于高密度的城市中心区,对于解决低密度社区的问题显得力不从心。1980 年代以后,新都市主义提出了用“城市形态法规”作为管控土地开发的工具,通过混合用地和对建筑物及其之间的形态控制营造公共空间及场所,推动了社区活力和特色的强化与塑造(表3)。

依靠上述这些实施管理的技术工具,实现了城市开发过程中人与自然和谐、公私利益平衡,有效地保护了城市公共空间的生活质量。从这个角度讲,现代意义上的城市设计在实施管理技术与工具上的贡献远大于其对设计方法上的突破。

(2)城市设计实施管理工具梳理

如今,西方的城市设计实施管理已经形成了一个多层次和系统化的“城市设计工具箱”(Urban Design Toolkit)。2006 年,新西兰环境部出版了《城市设计工具箱》一书,书中将城市设计工具箱内容分为五个板块,涵盖了城市设计全过程所涉及的主要技术和方法,包括研究与分析工具、社区参与工具、宣传教育工具、规划与设计工具和实施管理工具。[13]

2017 年,英国学者马修·卡莫纳运用类型学方法,从政府治理的角度系统地梳理和研究了英国现行的城市设计管控工具,他将这些技术工具分为规定性工具和选择性工具两大工具类型,认为这是相互支撑、互为补充的政策、法规和运作系统(图9),这一研究成果对于中国城市设计实施管理体系及技术的完善很有借鉴意义[14]。

2014—2017 年间,随着全国57 个城市城市设计试点工作的开展,城市设计落地实施过程中的瓶颈问题也突显出来,学术界和实务界对这一问题的研究都聚焦到了城市设计与控制性详细规划关系上。

控制性详细规划是1980 年代初期对原有详细规划改良的结果,它是从过程管控的需要出发,借鉴了美国城市规划和城市设计中的实施工具——区划法、图则与导则,逐渐形成的一种工具型详细规划。由于控制性详细规划偏重于城市规划的思维模式和作为管控土地出让的工具,在三维空间、城市形象、风貌特色和行为活动等空间的设计方面均显得力不从心。

针对城市设计与控制性详细规划关系的讨论,目前有三种观点:城市设计取代控制性详细规划;城市设计作为一种方法运用到控制性详细规划的编制;城市设计与控制性详细规划并存,形成互动。

实际上,上述三种观点都建立在同一个基本前提上,即认为城市设计与控制性详细规划是两码事。如果从城市设计学科“双桥构架”的概念来分析不难发现,在中国,城市设计与控制性详细规划其实是一对“命运共同体”。城市设计侧重于形态创作的空间之桥,而控制性详细规划侧重于实施管理的时间之桥,其中任何一个都不能完整表达城市设计的内涵。如果将两者合二为一,在编制过程中就能够实现规划思维与设计思维结合、空间创作与法规体系结合。按照这一路径发展,相信很快能探索出中国特色的城市设计发展之路。

四、结语

美国城市设计学科是在世界建筑思潮的大背景下发展起来的,它兴起于现代建筑运动后期,快速发展并成熟于后现代建筑和绿色建筑时期(图10),这一时期的主流社会意识是多元文化、生态和谐和公平社会。这一发展背景给城市设计学科在内涵上禀赋了多学科融贯、多专业协作和多样化弹性工具导控的 特征。[15]

图9:城市设计管控与导控工具

美国区划法及城市设计技术工具的演变 表3

图10:城市设计缘起与发展的时代背景

一个新的概念或学科从被提出到被广泛接受,再到走向成熟,需要经历一个长期的过程,这是事物发展的普遍规律。在美国,城市设计概念从1934 年初次提出到1956 年形成共识,经历了20 多年时间。1980 年代中国引入美国城市设计概念时,美国城市设计学科仅处于UD2.0 发展阶段(表4),作为一门新兴学科仍处于不断发展和完善的过程中,直到1990 年代以后城市设计学科才趋于成熟,目前城市设计作为一门以经验主义为基础的融贯学科仍在不断地完善。[16]

1980 年代,中国社会政治与经济体制以及这一体制下的城市规划管控体系完全不同于西方,中国与美国的社会经济发展水平差距非常之大,城市建设的社会经济背景、动力和人们对城市生活的需求也不尽相同,导致了当时对美国城市设计认识的某些局限性。如今中国社会经济和技术水平都发生了巨大变化(表5、表6),城市化也步入了“下半程”,人们对城市空间的需求、城市设计的实施管理手段均已今非昔比,因此有必要针对当下城市及环境的问题与城市建设管理的现状,继续学习西方城市设计的成功经验为我所用。

当下,广泛开展对城市设计基础理论问题的讨论,明晰城市设计学科的界定,将有利于探索出一条中国特色的城市设计之路从而促进学科的健康发展。

美国城市设计发展与演变历程表 表4

部分年份中、美人均GDP 比较(美元) 表5

2018 年中国发达地区人均GDP(美元) 表6

注释

[1] 深圳市国土规划局.深圳市城市设计编制办法[Z].1999-12.

[2] Alexander R. Cuthbert.Urban design:requiem for an era-review and critique of the last 50 years[J].Urban Design International,2007(12):177-223.

[3] Hildebrand Frey.Designing the City,Towards a more sustainable urban form[M].Taylor & Francis e-Library,2005.

[4] Hamid Shirvani.The Urban Design Process[M].Van Nostrand Reinhold Company,Inc,1985.

[5] R. Varkki George 著.当代城市设计诠释[J].金广君译.规划师,2000(6):pp98-103.

[6] Andrea Kahn Ed. Urban Design:Practice,Pedagogies,Premises. A series of Panel Discussions between Urban Design Educators,Practitioners,Public Policy Experts and Academics from Urban Design Fields[M].2002:5-6.

[7] Hooman Foroughmand Araabi.A typology of Urban Design theories and its application to the shared body of knowledge[J].Urban Design International,2016(1):11-24.

[8] 凯文·林奇著.城市意象[M].方益萍等译.华夏出版社,2001.

[9] Orly Linovski,Anastasia Loukaitou-Sideris.Evolution of Urban Design Plans in the United States and Canada:What Do the Plans Tell Us about Urban Design Practice? [J].Journal of Planning Education and Research,http://jpe.sagepub.com/content/33/1/66.

[10] 金广君.城市设计教育:北美经验解析及中国的路径选择[J].建筑师,2018(2):24-30.

[11] 金广君.总体城市设计:塑造城市特色的“适度设计”[J].上海城市规划,2018(5):1-7.

[12] Hans Karssenberg.The City at Eye Level,lessons for street plinths[M]. Eburon Academic Publishers,Delft,Netherlands,2016.

[13] Ministry for the Environment,Urban Design Toolkit[M].Third Edition 2009,New Zealand,www.mfe.govt.nz.

[14] Matthew Carmona.The formal and informal tools of design governance[J]. Journal of urban design,2017,22(1):1-36.

[15] Paul L. Knox.Cities and Design[M].Routledge,2011.

[16] Marion Roberts,Clara Greed.Approaching Urban Design[M].Preface:Putting theory into practice,Routledge,2013.

图片来源

图1 ~图8、表1 ~表6:作者自绘

图9:作者依据参考文献[14]改绘

图10:作者依据参考文献[15]改绘