布扎“构图”再认识

2021-01-19汪妍泽

汪妍泽

周鸣浩

一、提出问题

1980 年代中后期中国建筑教育的现代转型是由对布扎教育的批判开始。渲染模式首当其冲,被认为是以经验主义的方式培养“形式典范的接受者和复制者”,让学生误以为“精美”的图纸表达是设计训练的最终目的,而忽视”提出问题- 思考问题- 解决问题”的理性设计过程。[1]对于“布扎”古典建筑样式的批判也是不言而喻。或许“布扎”之于当时新思潮下大刀阔斧的教学改革,如同腐肉,不切不得以重生。但中国建筑教育经历了此后30 余年的自由发展,也有了更多比较、反思不同教学思路和方法的机会。因此,有些问题不得不引起当代中国建筑教育的重新思考:中国建筑教育的现代转型究竟是革命式还是渐进式?过往对于“布扎”的全面否定是否尚存余地?当代语境下重新认识“布扎”是否有其积极意义?本文聚焦“布扎”教育的内容之一,基于1950年代以来南京工学院建筑系教学成果,探讨“构图”在中国建筑教育中的延续性,希望能够为回答这些问题提供部分参考。

二、西方布扎“构图”的适应性假设

首先,想要讨论“构图”的延续性需要明确它的基本特征。在诸多“构图”理论著述中可以比较清晰地提炼出一些线索,因为“构图”原理理论化正是建筑学者不断尝试用尽可能简洁的方式向大众传递“构图”的概念和应用方式的过程。这一过程开始于19 世纪末,起初是作为“布扎”理论化的一部分,见于1901 年巴黎美术学院学者J · F · 加 代(Julien-Azais Guadet,1834—1908)所著的《建筑要素与理论》(Éléments et théorie del'architecture)。这本书被认为是“让我们深刻理解布扎思想之综合的唯一一部著作”[2],此前“构图”知识多是依靠考古测绘形成的图册传播。之后基于加代理论的著述层出不穷,在聚焦“构图”理论的出版物中以1926 年N.C. 柯蒂 斯(Nathaniel Cortlandt Curtis) 的《 建筑构图》(Architectural Composition)最为清晰。全书共7 个章节,具体探讨了由建筑构图到建筑设计的完整过程,其中“构图”方法部分分为“要素”(The Elements of Composition) 和“法则”(Primary Rules of Composition)(图1)。

图1:《建筑构图》章节组织

从内容结构来看,全书从“是什么”入手解决“怎么做”的问题,连接两个问题的“构图”就是从建筑实例分析中提炼出来的设计的一般方法,并可以应用于与项目需求结合的设计实践,这时古典建筑案例提供了很大的参考价值。此一般方法是利用“构图的要素,包括门廊、列柱廊、中庭、走廊、入口、前厅、大厅、楼梯、电梯等”以解决“通风、采光和人流等”实用目的。由于受到加代理论的影响,柯蒂斯坚持设计从平面出发,因此他的理论是以平面要素和平面组织方式为基础的,但这并不影响“构图”作为系统的设计方法存在的意义。在同时代其他“构图”论著中,这种追求均衡的组织方式也被广泛应用于立面甚至是细部设计之中。要素和原则是否能够适时改变决定着“构图”方法的适应性。

“我们观看事物的方式,受知识与信仰的影响”,不同时代需求的改变成为思考以上问题的动因。首先谈谈“要素”,布扎教育从建立开始便与古典建筑风格捆绑,灵感的汲取来源于考古学的发现,而考古学的贡献多是“片段式”的,这也与大众从细节欣赏古典建筑的方式是一致的。在建筑师的眼中,如果经典的古典案例是由片段拼装而成的,那么做设计的时候用相同的方法进行组装也是合情合理。但技术革新带来的生活方式的改变对居住环境不断提出新的要求,所以如电梯等现代生活要素被添加到构图要素之中。与其说是一种被动的过渡,不如说是一种主动改变的尝试。在很长一段时间内,新要素参与到古典构图中,并与古典要素维持着相对和谐的关系。而“原则”的关键词是“比例”,加代提出,“不同部分构成主体的和谐比率”,加之“布扎”本身始于美院,“构图”来源于绘画,使我们误解“构图”只是以满足审美需求为首要准则,这一误读伴随“布扎”等同于美院教育的观念一直延续至今。实际上,加代试图“建立一种规范的方法,把各种最新的技术要素尽可能根据轴向布置的传统结合起来”[3],而在柯蒂斯那里“比例”的概念更为具体,它源自合理的建造模数,以解决不同的项目需求为目标,并要满足实用和大众审美的标准。所以说“构图”自提出以来就是利用合理的方式去解决当下问题的途径。

因此,“构图”的适应性假设可以体现在:第一,要素内容作为相互分离的构件是允许局部,甚至全部替换的,因此它的形式风格是可以不固定的;第二,组织原则是理性的设计思考方式,不仅仅是要素间单纯的物理组合,而是能够使它们相互“反应”实现对功能、审美的回馈,所以这些原则是可以应时代需求而适时改变的。简而言之,“构图”虽然始于新古典,但要明确的是它本身并不是某种固定的时代风格,而是一种适应性的设计方法。如果“构图”的适应性得以认可,那么它在现代建筑教育中的延续性就有了可以依托的根基,针对“构图”现代性的探讨也将成为可能。在此笔者认为,“构图”训练在中国的演变过程便是“布扎”通过不断修正和调节自身特征适应中国建筑教育的尝试之一。

三、中国布扎“构图”的适应性实验

中国正规的高等建筑教育始于“布扎”模式。顾大庆认为“布扎”对中国建筑教育的影响可以分为三个阶段:1920 年代至1950 年代移植时期,1950 年代至1980年代本土化时期,1980 年代至今的抵抗、衰退时期。[4]本文将据此为参考,但并不是定性“构图”在中国建筑教育中的发展也遵从着完全相同的历史分期。由于基础课往往是对建筑风格之下的设计本质进行抽象之后才形成的,因此,基础课程可视为“布扎”思想的延续反映,也是“布扎”思想的延续反映的重要参照系。

1.要素的研究

美国“布扎”教育是对法国模式的适应性改良。举例来说,在与现代建筑形式的博弈中,对古典元素的简化一直被持续尝试。参看1920 年代保罗· 克瑞(Paul Cret)的作品,如费城罗丹美术馆(图2),保持着古典建筑的经典比例,对装饰的极致简化却塑造出接近现代主义建筑的机械感。可以说,被定义为“历史主义”的布扎建筑实际上包含了相当程度上的开放性,而这种开放性的选择又是基于时代需求的判断之上的。

图2:费城罗丹美术馆

图3:1954 年范明浓西古构

图4:1962 年郁金根西古构

图5:1963 年魏洪增西古构

中国“布扎”教育虽源于美国,却也并非是美国教育的复制品。1950 年代至1960 年代是“布扎”教育在中国发展的第二段繁盛期,“西方古典建筑构图渲染练习”(简称“西古构”)作为基础课程的重点,通过古典建筑片段的选择和组合并付诸渲染锻炼学生的美学认知能力。以南京工学院为例,1954 年全面“学苏”开始,沿用苏联“布扎”,教学中练习选用爱奥尼作为“构图”的主要柱式(图3)。经历了“大跃进”的经济冲击,“恢复、调整”时期教学恢复后,复杂烦琐的科林斯柱式出现在“构图”作业中(图4),继而又回归了简洁的多立克柱式(图5)。古典片段的选择上所经历的繁、简交替的过程,恰恰反映了国情调控下,社会需求对“布扎”古典教育半推半就的犹豫态度。实际上,自“布扎”进入中国,经历了短暂的模仿期后,教学中对西方符号的研习热情逐步下降,学生对古典样式的应用多是通过描摹、复写图集,而对其潜在的法则追究很少。“西古构”逐渐成为“布扎”教育的典型符号,操作本质上与早年巴黎美术学院从考古学中描摹古典样式而获得设计信息的途径已有差异。

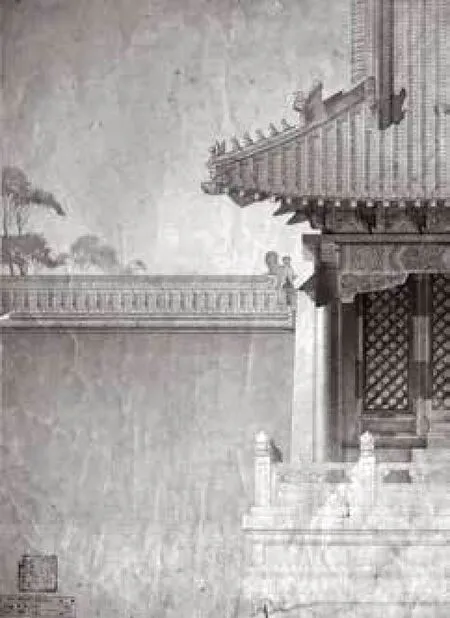

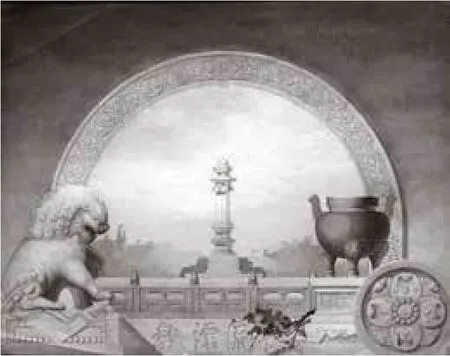

相反,说到考古,中国传统建筑的资源优势逐步体现。从亨利· 墨菲(Henry Killam Murphy)的“适应性中国建筑”到吕彦直的“中国固有式”,特别是对中国传统建筑的实地勘测逐步展开,使得“民族主义”从单纯模仿走向了自发呈现,因而促进了“构图”教学内容的更新。要素研究上来看,教学中配合中国建筑史授课讲解中国传统建筑“部件”,使得传统要素进入构图练习。随着“社会主义内容,民族形式”被推向高潮,建筑学基础课程中正式新增“中国古典建筑构图渲染练习”(简称“中古构”),传统建筑元素,如方塔、经幢、石狮、铜鼎等,开始出现在学生作业之中(图6)。随后南京工学院建筑系教师自主设计的“歇山一角”也是其中的经典一例(图7)。

图6:1952 年庄有基中古构

图7:1955 年鲍家声歇山一角

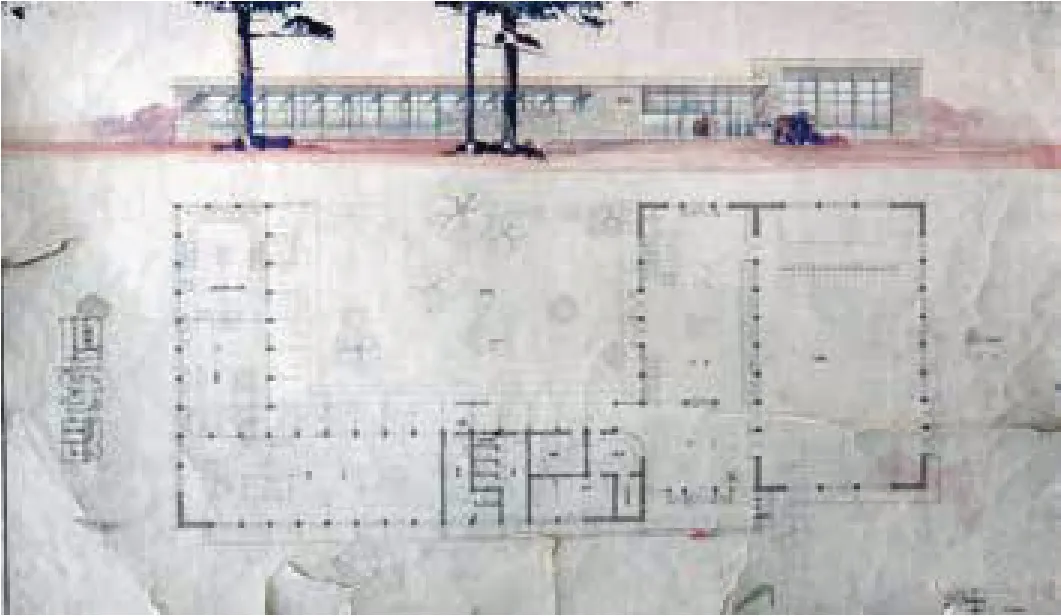

图8:1957 年张振民俱乐部设计

图9:1954年黄祥鲲公园大门设计

图10:1953年赵福兴中古构

图11:1955年周关良图书馆设计

“民族形式”兴起的同时,现代建筑形式也悄然回温。现代建筑思想几乎是与“布扎”发展相伴而行。1940 年代出现了“布扎”与现代建筑思想的第一次碰撞,据钟训正(1949 级南京大学[5]建筑系学生)回忆;一年级基础课程以古典构图与渲染为主,而高年级的建筑设计风格便转向简洁的现代建筑。同样,“学苏”热潮消退后,现代风格的兴起仍然是用布扎构图原则进行现代形式的建筑设计,只是古典要素被简化或是替换成了简洁的建筑构件(图8)。

王志荣:创造风景没有捷径,只要肯下笨功夫就行。(1)好风景是“谋”出来的。毛主席讲过:学习要爬进去,多点影响。而后要跳出来,有所感悟。这“一爬一跳”就是谋的过程。要学会用明天的眼光谋划今天的事情。(2)好风景是“干”出来的。为学之实,固在践履。将思路变成行动,只有干才行。怎么干?紧盯着问题和痛点去干。痛点就是创新点,问题就是突破口。(3)好风景是“写”出来的。这里的“写”讲的是总结能力。提升总结能力,建议引入必成功“五要素”:目标明确、计划详细、采取行动、检讨反思、落实到底。只要在必成功“五要素”里注入“写”的味道,风景自然会越来越美好。

“文革”前基本定型的“布扎”的本土化格局,集中反映在构图要素的替换上,可见“构图”作为一种实现“风格”转换的设计方法,有着很强的灵活性,而其背后也密切关联着政治主导的时代需求的变化。

2.原则的研究

前文提出,“构图”起初目的是解决平面功能问题,而加代认为“美的平面”应该是同时兼顾室内空间和立面的,所以“构图”是兼顾平面、立面和空间的设计方法。柯蒂斯认为,构图的重要原则——“比例”受到建造(Construction)、地点(Location)、环境(Environment)等影响。

正如结构因素对柱子的尺寸、数量及排列方式的决策权远大于审美需求,相较“要素”的风格化,构图原则更倾向于满足实用性目标。柱式和拱券是古典建筑的两个重要结构要素,二者的结构特性是形成均衡构图的重要因素,因此构图练习在要素认知的基础上,还隐含了了解要素结构性能的目的。观察中国“布扎”教育,对建筑结构性认知还是较为清楚的。

19 世纪以来新结构的产生弱化了古典要素真实的结构作用,最终柱式的出现往往成为一种装饰。虽然在1920 年代柱廊还广泛地呈现在宾夕法尼亚大学的学生作业[6]中,但发展到1950 年代的中国语境中,其结构性已经被弱化了很多。在明确要素的建造特征后,“构图”过程中,柱式大多简化为对竖向构件(包括结构和非结构要素)的理解。如图示基础课程中“公园大门”设计(图9),柱式和双柱式呈现的是平衡构图的作用,而拱券还是作为实现跨度的真实结构。而对拱券的接纳多半是来自对中国传统建筑中拱门结构性的认可(图10)。反之,这种用西方构图模板组合中国传统要素的模仿也佐证了清楚的建造意识。所以,柱式和拱券在“构图”训练中的呈现方式差异很明显。

同时,民族形式也间接导致了“构图”原则的调整。上文提及的“歇山一角”以传统官式建筑法式为蓝本,课题设计时对屋面形式,构件比例、尺度和相对位置等斟酌再三,其中建筑山墙和围墙的交接方式更是出自故宫的实地考察。与西古构到西古样式设计类似,学生在中古练习之后对中国传统形式的应用也更为老到(图11)。混合着风格倾向的不确定性,学生设计中出现了西方古典构图法则、中国传统构图法则的叠加,同时也出现二者与现代风格的结合(图12)。

相较风格更替,“布扎”本土化过程中构图法则的转变显然是隐性的,但它建立起了不同要素之间结合的强力纽带,也是建筑教学呈现多样化的本质原因。

四、“构图”再认识

总的来说,“构图”的适应性毋庸置疑。1950 年代,构图训练虽然沿袭传统的教学方式,但与西方古典构图“文典研读—草图构思—正图绘制—渲染表现”的完整步骤不同。在训练环节的取舍之间,可窥见中国建筑教育对“布扎”态度的转变。构图训练的“异化”暗示着教学中建筑设计训练的重心由解决“构图”中的美学问题逐步分散到了其他设计问题之上,其中一部分就是现代建筑“空间”问题在中国的开端。

“构图”作为“布扎”教育的重要内容之一,它的适应性更新暗示了“布扎”教育的灵活性。长期以来,由于受到古典风格的干扰,形成了对“布扎”教育的片面理解,事实上“布扎”教育除了对经验美学的提倡,也包含客观、理性的设计方法,这与现代建筑教育所提倡的分析、解决问题的设计思路不谋而合。由此可见,中国建筑教育的发展历程并不是一蹴而就,“布扎”教育也并非顷刻间戛然而止,其中暗含的循序渐进的承启关系还值得深入探讨。

注释

[1] 2007 年东南大学建筑学院院庆80 周年纪念册中回顾1980 年代建筑教学对“布扎”教育的反思,从文字中可见当时所批判的并非“布扎” 教育本身,而是对“布扎”教育的理解误区,这种误区源自法国“布扎”教育后期过度重视图面表现造成的对建筑设计方法的忽视。因此,“布扎”教育经由美国传入中国时,这种误区就一直存在,并愈演愈烈,这也是引发中国建筑教育1980 年代与“布扎”决裂的根本原因。但就“布扎”设计方法学本身,1980 年代的教学大纲中并未明确表态,也为我们留下了思考的空间。

[2] 克鲁夫特(Hanno-Walter Kruft)对加代著作的评价。他还补充说明“19 世纪末法国的建筑争论,在巴黎美术学院内外,都表现为极端的理性主义色彩”,而这种理性很明确地反映在加代的著作中,也为现代建筑运动做出了重要铺垫。同时,克鲁夫特也指出“巴黎美术学院的传统被看作是造成所有倒退的原因”实际上是在“被歪曲的历史画面中”。

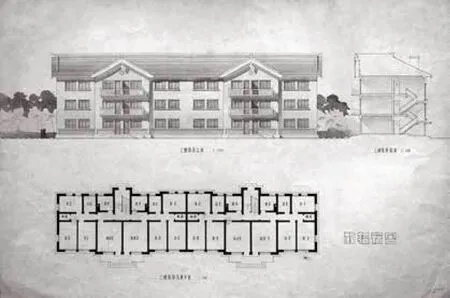

图12:1955年徐东平、张敏娟宿舍设计

[3] 见单踊. 西方学院派建筑教育史研究[M]. 南京:东南大学出版社,2012.

[4] 见顾大庆.中国的”鲍扎“建筑教育之历史沿革——移植本土化和抵抗[J]. 建筑师,2007(02).

[5]“国立中央大学”1949 年更名为“国立南京大学”,1952年院系调整时其工学院独立为“南京工学院”。此处南京大学为南京工学院前身。

[6] 哈伯森(John F. Harbeson)在《建筑设计学习》(The Study of Architectural Design)中除了介绍建筑设计的具体教学过程,也展示了相当一部分法美“布扎”学生的优秀作业。