跨界学习理论的起源、内涵、机制及其本土验证

2021-01-19金星霖王琳媛

金星霖 王琳媛

关键词 跨界学习理论;职校教师;企业实践;本土验证

中图分类号 G715 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2021)31-0058-07

近年来,“跨界学习”这一概念常常被我国研究者用来分析特定实践领域从业者的学习活动。比如,在教师教育领域,跨界学习已经被一些研究者用来分析轮岗教师在进入新环境后的知识共享过程[1]、校企合作中职校教师教学团队建设[2],以及一线教师与高校教育学学者的课例研究[3]。这些研究虽然开创性地将跨界学习概念引入到教育学领域,但这些研究大多各自为政,缺乏对跨界学习的理论内涵进行统一。此外,一些研究者对跨界学习的理解仍然停留在日常语言层面,缺乏理论支撑。这导致目前国内对该主题的研究缺乏相互关联,无法形成一个独立且系统化的研究领域。国外研究者对“跨界学习”(Learning as boundary crossing)这一概念的认识经历了类似的由分裂到统一的发展过程。近10年,国际上已经出现了较为公认的跨界学习理论模型,但尚未被我国学者介绍和引用。因此,本研究拟对国际上跨界学习研究的起源和公认理论模型进行分析,并以我国职校教师的企业实践为例对该模型进行验证,探讨其在我国本土职业教育学研究中的价值。

一、跨界学习的起源

西方学术界对“跨界”(Boundary crossing)概念的研究兴起于20世纪80年代。早期的研究者多用“跨界”分析一个组织中不同专业的个体如何在实践中进行合作并相互促进职业发展。其中,“边界”(Boundary)通常被研究者们定义为同一组织中不同角色在合作实践中遇到的困难,同时他们也强调“边界”能够给实践者提供新的机会,使他们可以重新审视自己长期以来的做法和假设,这些反思能够为实践者提供深度学习的资源[4]。除了“边界”和“跨界”,早期研究者还提出了“边界对象”(Boundary object)的概念,认为其是跨界实践的工作目标和媒介物。比如,斯塔尔(Star)和格里斯莫(Griesemer)分析了博物馆中业余爱好者、专业人士、管理人员和其他工作人员的跨界合作关系,他们认为这些人所共同承认的“边界对象”是“保护加利福尼亚州的自然生态”,但是不同人员对这一边界对象有不同看法。业余爱好者认为只需要保护当地动物就足够了,而专业人士和管理人员认为保护动物只是他们工作活动中的一小部分,他们需要就保护当地生态建立起自己的专业理论并传达给受众。斯塔尔和格里斯莫进而描述了“边界对象”的特点:“它能够同时存在多个相交的界中,并满足每个界的信息需求。它既具有可塑性以适应各不同界的需求和限制,又足够强健,可以在各个界之间保持稳定的身份。它们在常规使用中结构较弱,而在单个界内使用时结构很强。”[5]早期研究虽然没有正式提出“跨界学习”的概念,但是对于“跨界”和“边界对象”的讨论为“跨界学习”的诞生奠定了基础。

1995年左右,“跨界”和“边界对象”两个概念逐渐被引入教育学领域,教育学研究者通常关注“跨界”所带来的知识和能力互补现象,这直接导致了“跨界学习”概念的诞生。这一时期,有两个主要的学习理论对跨界学习的内涵进行了发展。第一个是扩展学习理论(Expansive Learning),扩展学习理论采用社会历史活动视角来分析人的学习活动,认为学习是基于对现有实践的质疑而触发的,而不是由给定的学习任务导致的[6]。该理论主要研究者恩格斯托姆(Engestrom)等人在研究中发现,各种类型的专业工作(科学、技术设计和教育)都是异质性的,因为它们需要来自不同专业文化的多个参与者共同合作。这些异质性因素能够促进实践者对实践的质疑,从而触发学习。他们认为跨界不仅仅是学习者在多個领域的顺利实践,更是一种不断重组,产生新领域的过程。他将“跨界”定义为:“通过协商和融合来自不同背景的素材从而获得新的实践情境的过程。”[7]第二个对跨界学习内涵进行发展的重要学习理论是情境学习(Situated leanring)。情境学习理论认为,人的学习过程是对“实践共同体”由浅入深地逐步参与。刚刚进入某个领域的学习者最开始只处于这一共同体的边缘,进行最简单的专业活动,即“合法的边缘性参与”。情境学习理论的主要研究者温格(Wenger)等人认为:“虽然实践共同体的核心是专业知识的源头,但在不同共同体之间的边界上常常会出现新的见解和发展。”[8]因此,他们认为跨界学习即边缘参与者通过在两个或多个不同实践领域的边缘进行实践,发展出新的实践领域的过程。这一时期,不同学派都对跨界学习的内涵给予了各自的解释,使得跨界学习的研究进一步发展。

同一时期,其他研究领域也开始逐渐引入跨界学习理论。这虽然促进了“跨界”和“跨界学习”研究的繁荣和发展,但同时也导致了对核心概念的多样化解读,使得跨界学习研究缺乏统一的框架和理论内涵。比如,古铁雷斯(Gutierrez)提出了“第三空间”的概念来替代早期研究中“边界对象”的概念。他们通过新概念研究了来自不同文化理念的相互碰撞和新理念的形成过程[9]。爱德华兹(Edwards)和福勒(Fowler)将“跨界”引入社会学研究,认为对跨界学习的研究有利于关注边缘人群的话语权 [10]。鉴于“跨界/跨界学习”研究的零散化和分裂化现状,荷兰研究者阿克尔曼(Akkerman) 和巴克尔(Bakker)认为有必要对其进行整理,从而将“跨界学习”研究统一到一个共同的框架下。他们在2011年发表了一篇系统性文献综述,对181篇有关“跨界”的前人研究进行了整理,最终构建了跨界学习的内涵和学习机制。该文在发表后的几年内获得了2000多条引用量,且各领域研究者均运用其作为自己的研究框架,这标志着跨界学习理论逐渐由分散走向统一,建立起了系统的理论体系。

二、跨界学习的内涵

阿克尔曼和巴克尔通过综述前人研究,归纳出了跨界学习在不同领域研究中的共同特点。基于他们的归纳,跨界学习大致可以界定为:跨界者在边界区域,基于对边界对象的共同实践而产生的学习。这一概念中包含三个基本要素,即“邊界”“边界对象”和“跨界者”,它们共同决定了跨界学习的本质内涵。为了更好地呈现这三个基本要素的内在关系,本文对跨界学习的内涵进行了具象化,见图1。

(一)边界的本质:模糊性

阿克尔曼和巴克尔将“边界”定义为:“导致行动或互动中断的社会文化差异。边界同时也暗示出两者的相似性和连续性,即中断的两个或多个界以特定方式彼此相关。”[11]但这里所说的“中断”并非泾渭分明的,而是模糊的。前人研究对边界的定义通常都采用一种“既是……也是……”或“既不是……也不是……”的表达方式。这表明边界应当是一个独立的模糊地带,它同时具有两个领域的某些特质。图1很好地体现了边界的模糊性本质,白界和黑界之间并没有一条清晰的分界线,中间的整个灰色地带都可以被认为是两个领域之间的边界。

(二)边界对象的本质:媒介物

阿克尔曼和巴克尔继承并发展了前人提出的“边界对象”这一概念。他们认为“边界对象”是联系两个或多个不同实践场景的媒介,也是实践工作的对象,跨界者需要基于边界对象进行共同的专业实践才能激发其学习过程。他们进一步提出边界对象的另一特点即它是一种人造物(artifact),是人为设计出来用于桥接两个领域共同实践的媒介,它同时被两个领域共同承认,且两个领域的实践者只有通过它才能够进行有效交流和沟通,因此它也被称为“一种翻译的手段”[12]。比如,在斯塔尔和格里斯莫的研究中,虽然博物馆中不同专业人员在跨界合作中存在不同价值追求(业余爱好者认为只需要保护当地动物,而专业人士和管理人员认为保护动物的同时还要建立起自己的专业理论并进行学术传播),但他们可以通过阐述自己的不同诉求,将共同边界对象“保护加利福尼亚州自然生态”的价值理念翻译给对方,增进相互理解。

(三)跨界者的本质:边缘性

有研究者认为,跨界者的本质是他们处于“既具有某种归属,又没有某种归属”的边缘地位[13]。但这种边缘性并不与他们身份的合法性相矛盾,他们在边界的专业实践同时受到边界双方的共同承认(虽然边界双方并不一定满意跨界者的实践)。例如,在一个对大学行业联络人(Academy industry liaison)跨界实践的研究中,研究者发现行业联络人的任务是在企业界和学术界之间建立连接,促进双方信息交流和知识流动。行业联络人这一岗位受到大学和企业双方的承认,但这一岗位的从业者也必须对大学和企业双方承担责任,也经常受到来自边界双方的指责,即“学术界认为他们太商业化,而商业界认为他们太学术化”[14]。

三、跨界学习的机制及过程

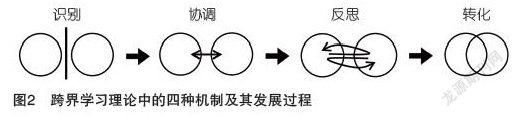

阿克尔曼和巴克尔的跨界学习机制中包含了4种宏观学习机制,每个机制下又包含了若干微观学习过程。这4科机制总体上呈先后发展顺序,见图2,但他们同时也承认各具体学习过程有待实证研究验证。因此,在跨界学习实践中,某些具体学习过程的发生顺序并不完全固定,学习也并不一定能够发展到最高级别的机制。

边界的模糊性本质决定了学习机制的第一步是识别。由于边界双方实践领域存在相似性和一定重合度,实践者在边界上进行工作时的第一步就是要清楚识别出不同边界存在的差异,以及这些差异会对他的工作产生哪些影响。因此,阿克尔曼和巴克尔认为“识别机制即学习者对不同实践相交点的核心特点进行识别,认识到不同实践领域所关注问题的差异”[15]。

识别机制包含两个学习过程:它者化(Othering)和合法共存(Legitimating coexistence)。前者指学习者明确意识到某个实践和另一实践的区别;后者则是指跨界者意识到自己在边界两边进行实践的身份是受到双方承认的。“合法共存”这一概念似乎来源于情境学习理论中的“合法的边缘性参与”,他们认为跨界者的身份虽然合法,但是具有边缘性,不足以进入到双方领域的核心[16]。

(二)协调(Coordination)

协调指通过反复与边界双方的不同组织和参与者进行对话,从而创造合作并逐渐使跨界者将边界双边的实践活动常规化。协调机制侧重于描述跨界者在行为层面的学习。在这一阶段,跨界者的改变仅仅是为了应付工作实践,尚未达到开发新知识的水平。

协调机制包含四个具体学习过程:一是交流性连接(Communicative connection),它的建立通常依赖于边界对象,跨界者需要基于对边界对象的实践不断与边界的两边的不同领域进行沟通。然而,跨界者常常会在与边界双边交流中发现不同领域对同一事物的不同认识和理解。二是翻译的努力(Effort of translation),即跨界者尝试用边界双方领域的语言来解读同一个事物,从而帮助自己理解各个领域的文化情境,并实现顺利交流。三是渐增的边界渗透性(Increasing boundary permeability),指通过多次在边界双边进行工作,已经能够顺利地在边界进行实践,而不需要花费过多努力。四是常规化(Routinization),即跨界者已经具备多次在边界两边工作的经历,跨界已经成为一种自动化和程序化的行为。

(三)反思(Reflection)

与协调机制相比,反思更强调跨界者的认知变化过程。跨界者在边界两边的分别实践导致他对实践的看法更加丰富。反思机制既强调学习者对不同领域视角的理解,也强调对不同领域视角的表述方式。它包括两个具体学习过程,即视角构建(Perspective making)和视角选择(Perspective taking)。前者指学习者通过在边界两边的实践活动建立起新的观点,后者指学习者能够灵活采用不同的观点来审视和解决实践中的问题。

(四)转化(Transformation)

虽然转化机制中的学习过程看似与协调机制中的学习过程存在相同点,但是协调机制仅仅是为了帮助跨界者在两个领域分别进行工作实践,而转化的本质是使跨界者在边界开拓出新的实践领域。阿克尔曼和巴克尔強调:“协调机制的重点是实践之间的最小对话(仅仅服务于顺利开展工作),但在转化机制中,对话本身成为了关注的焦点。”[17]

转化机制包含六种不同学习过程:冲突(Confrontation),指在新领域工作时受到的阻碍,尤其指由于边界双边的不同特点所导致的阻碍。识别共享问题空间(Recognizing shared problem space)是对冲突的反应。这里的“问题”并非在边界双方单个领域的实践问题,而是在形成新实践领域时所产生的任何问题,解决这些问题需要两个领域的共同合作。融合(Hybridization)指运用边界两边不同领域的元素和理念形成新的领域,即阿克尔曼和巴克尔所说的“新的文化形态的出现”。结晶(Crystallization)强调融合产生的新实践所带来的结果,即新实践的效果和影响力。维持独立的交互实践(Maintaining uniqueness of intersecting practices)指在开拓新实践领域的同时,跨界者仍然应当维持边界两边领域的完整性和独立性。在边界的持续共同工作(Continuous joint work at the boundary)通过长期在新领域的实践将跨界学习的成果保留下来。

四、跨界学习理论的本土验证

阿克尔曼和巴克尔跨界学习理论的内涵建立在对“边界”“边界对象”和“跨界者”三个概念的本质认识基础之上,其学习机制由4个宏观机制和14个微观过程构成。因此,验证其理论的核心在于两点:其一,验证本土跨界学习实践中的“边界”“边界对象”“跨界者”是否清晰存在,各是什么。其二,验证学习机制中各机制和学习过程是否存在,以及它们在实践中的形态与其理论描述是否相同。因此,本研究采用访谈法,获得有关职校教师在企业实践中学习过程的质性数据。之后,利用跨界学习框架中的各微观学习过程对质性数据进行编码分析,检验跨界学习理论对本土实践的解释力。

(一)数据收集

1.被试

选择参与企业实践的教师作为研究被试。选择原因为:其一,职业院校和企业的文化差异较大,企业实践涉及到的跨界较为明显,有利于观察和分析。其二,职校教师清楚知道企业实践中所蕴涵的学习目的,这有助于教师在访谈中进行自我分析。研究者联系了上海市各校企合作项目负责人,由负责人询问目前正在参与企业实践的教师是否愿意参与访谈,共6名教师自愿接受访谈,其基本信息见表1。为保障被试隐私,各被试均进行匿名处理,以字母进行编号。

访谈均通过在线语音通话完成,并对访谈内容进行了录音。每个教师访谈时间均在45分钟左右。访谈提纲包含三部分,第一部分是基本信息,涉及到的具体问题有所教科目、教龄、企业担任岗位、企业实践经验等。第二部分是开放式问题,只包含一个问题,即:“您能否向我介绍一下本次企业实践中您的主要经历?比如,您在企业实践中的工作岗位是什么,您主要负责哪些工作内容,有什么感想,以及对你以后教学有何影响,等等。”这一部分目的在于让教师自由回忆在企业实践中的具体经历及个人变化。第三部分是具体追问,结合跨界学习的内涵及4个学习机制,对开放问题中没有谈到的部分进行具体追问。比如,“您去企业实践之前是否有具体的学习目标?”“您觉得在企业工作和学校教学有什么区别?”“在企业实践中有什么困难,以及您如何克服这些困难?”

(二)数据分析

1.转录

采用讯飞语音识别软件对访谈录音进行转录,软件转录后进行人工检查,对软件转录中出现的错误进行人工纠正。经转录,6个访谈录音共获得55164字转录文本。

2.编码

采用跨界学习理论的4个机制和14个具体学习过程对访谈文本进行编码。编码时以意义连贯的语段作为最小编码单位。每一个编码都应当表达出至少一个微观学习过程。本文的两位作者分别对文本进行了独立编码,以检验两者的编码一致性。

3.一致性检验

在两位作者分别进行独立编码后采用评分者一致性系数Cohen’s Kappa进行编码一致性检验。其计算公式为Kappa =(P-Pc)/(1-Pc)[18]。其中,P为两个评分者之间的一致比例,Pc是两个评分者一致的机遇概率。获得一致性系数后,两位作者就编码中存在的差异进行了讨论,分析了各学习机制和学习过程在职校教师跨界学习中的代表性。

(三)验证结果

1.职校教师企业实践学习中的三大要素验证

跨界学习内涵中涉及的三大要素在职校教师企业实践中同样可以清晰地观察到。首先,跨界者是最为明显的要素,即职校教师。他们是学习活动的参与者,并且也切实地经历了从学校环境进入企业环境的过程。在访谈中,很多老师能够意识到自己作为跨界者的独特身份。比如,J老师说:“因为我也要跟他们的项目嘛,所以我也不是完全可以就学习自己想学的东西就行了,师傅有事情要安排的话我也会帮他处理。也是和半个员工一样,不过师傅对我们肯定会比一般员工客气很多。”这表明,他们虽然到企业去担任某一角色,但是企业和他们自己都认可顶岗教师的身份与一般员工不同,处于企业的边缘。

其次,边界的模糊性同样在访谈中得到了验证。虽然企业和职业院校是两种截然不同的实践领域,但仍然有许多教师都指出了企业顶岗和学校教学的相似点。有趣的是,很多教师在访谈中也明显采用了阿克尔曼和巴克尔发现的“既是……也是……”或“既不是……也不是……”的表达方式。比如,当问及在企业工作和在职校教学的差异时,C老师谈到:“其实专业技术方面的东西和职业院校里教的差异并不大,最主要的差异应该是企业内部的合作机制、氛围或者规章要求。但是他们在这方面并不会强求我们太多,因为我在这边既算是企业员工,也是一个学习者,不会像对员工那么严。”职业院校和企业在专业技术上的相似性印证了阿克尔曼和巴克尔所说的“中断的两个或多个界以特定方式彼此相关”。

最后,对访谈文本的质性分析发现,“企业中的工作任务”是职校教师在企业实践中的边界对象。前文对于边界对象本质的分析已经谈到,边界对象是边界双方领域所共同承认的实践对象,但是边界双方对这一对象的看法通常有所不同。在职校教师的企业实践中,“企业中的工作任务”符合对边界对象的界定。其一,不论学校还是企业,都承认教师在企业中作为员工的身份,必须完成企业交代的任务。其二,双方对完成“企业中工作任务”的具体实践有不同理解。校方期望教师在完成企业任务的同时引用一些真实的案例到未来的教学中,而企方希望顶岗教师的工作能够符合企业要求并遵守企业的必要规范。正如F老师谈到:“企业最近在做一个化妆品品牌,我想把它瓶盖里面的设计和三维造型拿回学校去给学生作案例,他们是不允许的,因为这是公司的机密。”这很好地体现了校企双方对边界对象“企业中的工作任务”的共同认可和不同的要求。

2.各学习机制及学习过程的验证

质性编码的一致性。通过统计分析发现,两位作者独立编码的一致性系数Cohen's Kappa为0.72(n = 128)。在国际上通常认为Kappa值介于0.61~0.80说明评分一致性较高。因此,该结果表明跨界学习理论中各学习机制及学习过程的区分度较好,能够用于对学习实践的分析。尤其是在4个宏观学习机制的判断上,两位作者的编码几乎不存在差异。大多数差异仅仅存在于临近的微观学习过程上。因此,该学习机制模型可用于对本土跨界学习活动的分析。

学习过程的连续性。虽然4个宏观学习机制和14个微观学习过程从理论上客观存在,但在实践中,部分学习过程存在连续性,不可分割。在编码时发现,某些相邻学习过程较难区分。比如,“渐增的边界渗透率”和“常规化”两个微观过程在理论上的区别明显,前者指跨界者刚刚开始逐渐适应在边界两边领域的分别实践,后者指跨界者已多次进行领域切换,顺利掌握了边界双边的实践活动,但是实践中,两者从量变到质变的界限并不清晰。很难界定到底在多少次双边实践之后,亦或者实践活动的熟练度达到什么程度之后,实践者才真正意义上从“渐增的边界渗透率”过渡到了“常规化”阶段。相似的现象还发生在“视角构建”和“视角选择”上,在访谈中能够明显发现,当职校教师构建起某种新视角的同时,他就已经在使用这一视角对实践进行改造了,几乎不存在先后差异。因此,未来的研究可以基于本土情境对该模型进行一定简化,比如合并相似度较高的学习过程,或者在研究中只采用该框架中的宏观学习机制,不考察具体微观学习过程。

不同领域的特殊性。在编码中,没有发现“识别共享问题空间”“维持独立的交互实践”和“在边界的持续共同工作”三个微观学习过程。可能的原因是职校教师在企业实践中的学习存在特殊性。它是人为设计的,偏向于服务学校一方的跨界学习活动。它建立的目标主要是为了增强职业院校教师的专业实践能力,虽然也有共同的跨界对象(“岗位上的真实任务”),但这一新实践并非一个独立的新工作领域。因此,在学习过程中,教师所关心的问题(如,如何把企业中的工作任务迁移到自己的教学中去)很难成为企业真正需要解决的问题,这解释了为什么没有观测到“识别共享问题空间”这一过程。此外,一旦企业实践结束,职校教师会完全回到原本的职业教育领域,而非停留在边界区域继续工作,这可能导致“维持独立的交互实践”和“在边界的持续共同工作”无法在本研究中被观测到。这说明不同跨界领域在学习机制上可能存在一定差异。以上三个未观测到的微观学习过程可能存在于那些自然形成的稳定的跨界领域中(如中小学心理教师),而非人为设置的暂时的跨界领域(如师范生到学校实习)。因此,未来对跨界学习的实证研究需要考虑不同跨界领域的特殊性,灵活使用该理论框架。

五、对职业教育研究的价值

(一)开创了新的研究范式

跨界学习理论最大的价值在于,它形成了一种新的研究范式。范式(Paradigm)一词最早由库恩(Kuhn)提出,它是指某一学科共同体内进行学术创作时,约定俗成的一系列概念、共识和准则,它是一套统一的思维模式[19]。跨界学习理论的形成意味着新的学术概念和学术思维模式的形成,因为对跨界学习内涵和学习机制的探索可以服务于无数不同的研究领域,比如,它可以用于研究职校学生的企业实训、职校教师的企业实践、职校毕业生入职适应阶段的学习工作活动、校企合作中各行为主体的适应过程等。但是,我国目前对跨界学习的研究仍处于较为零散的状态,尚不足以真正形成这一范式。因此,在此背景下,引入和借鉴阿克尔曼和巴克尔的跨界学习理论具有重要作用。

(二)促进了对学习本质的再认识

充分挖掘跨界学习理论的内涵有助于教育学研究者对教育本质的重新认识。跨界学习内涵中最重要的一点是:知识共同体或实践共同体的边缘存在着开创全新实践领域的潜能。这一点在很多早期的学习理论中都没有受到重视。比如,情境学习理论中,温格在其早期论述中一直强调实践共同体的中心是知识的主要源头,学习者必须通过不断的实践来获得核心参与者的身份,从而逐渐在共同体中获得更大的权力和更多的知识[20]。直到后期的研究中,他们才逐渐改变这一看法,认为共同体的边缘也可能开发出新的知识。这种新的认识有助于教育研究者和教育实践工作者用更加积极的眼光去看待职业院校学生,帮助他们在文化课和实训课的边界开创新的领域、创造独特的价值。

(三)构建了穩定有效的分析框架

通过对两位编码者的编码一致性检验发现,跨界学习理论框架在我国职业教育情境下具有较好的稳定性和普遍适用性。这说明该框架可以被广泛用来分析各类跨界学习情境。此外,也可以基于该框架开发出不同的研究工具,比如,它可以用作质性研究的编码框架,也可以作为案例研究的观察表,还可以基于4个不同学习机制编制问卷进行量化研究。最后,在研究层级上,考虑到该学习机制框架存在宏观(4个学习机制)和微观(14个学习过程)两个层级,它也具有足够的灵活性。研究者既可以仅使用宏观学习机制考察学习者的阶段性变化,也可以利用微观学习过程观察学习者在某一学习阶段内的具体认知或行为变化。

(四)强化了教育研究的实践取向

教育理论与实践的关系一直是我国教育研究争论的焦点,甚至有研究者提出:当前中国教育学发展的核心任务是通过实践逻辑来增长教育学本土知识[21]。在这一背景下,跨界学习理论的引入有助于增强我国教育研究的实践取向,这对职业教育这一具体领域更加具有价值。因为跨界学习理论认为学习的本质是学习者在多领域边界进行专业实践时的适应和创造过程。这一方面表明学习是蕴涵在岗位实践之中的,另一方面也说明学习者是新实践领域的开创者而非旧知识体系的被动接受者。因此,用该理论框架来研究学习活动必然要求研究者以倾听者的姿态去与研究对象建立连接,尊重教育中的实践逻辑,不断以“实践—反思—重构”的路径来创生本土教育理论。

参 考 文 献

[1]宋萍萍,李润洲.轮岗教师的知识共享与更新:问题、条件与路径[J].课程·教材·教法,2020(3):111-116.

[2]孟繁营.汽车技术跨界融合背景下教学创新团队建设研究[J].教育教学论坛,2020(38):341-342.

[3]陈向明.跨界课例研究中的教师学习[J].教育学报,2020(2):47-58.

[4]TSUI, A. B., & LAW, D. Y.. Learning as boundary-crossing in school-university partnership[J]. Teaching and Teacher Education, 2007, 23(8): 1289-1301.

[5][12]STAR, S. L., & GRIESEMER, J. R.. Institutional ecology,translations' and boundary objects: Amateurs and professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39[J]. Social Studies of Science, 1989,19(3):387-420.

[6]ENGESTROM, Y.. Innovative learning in work teams: Analyzing cycles of knowledge creation in practice[M]//In Y. ENGESTROM, R. MIETTINEN, & R.-L. PUNAMAKI(EDS.). Perspectives on activity theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1999:371-405.

[7]ENGESTROM, Y., ENGESTROM, R., & KARKKAINEN, M.. Polycontextuality and boundary crossing in expert cognition: Learning and problem solving in complex work activities[J]. Learning and Instruction, 1995,5(4): 319-336.

[8]WENGER, E., MCDERMOTT, R., & SNYDER, W. M.. Cultivating communities of practice[M]. Boston, MA: Harvard Business School Press, 2002.

[9]GUTIÉRREZ, K. D., BAQUEDANO-LÓPEZ, P., & Tejeda, C.. Rethinking diversity: Hybridity and hybrid language practices in the third space[J]. Mind, Culture, and Activity, 1999,6(4):286-303.

[10]EDWARDS, R., & FOWLER, Z.. Unsettling boundaries in making a space for research[J]. British Educational Research Journal, 2007,33(1):107-123.

[11][15][17]AKKERMAN, S. F., & BAKKER, A.. Boundary crossing and boundary objects[J]. Review of Educational Research,2011, 81(2):132-169.

[13]TANGGAARD, L.. Learning at trade vocational school and learning at work: Boundary crossing in apprentices’everyday life[J]. Journal of Education and Work, 2007,20:453-466.

[14]FISHER, D., & ATKINSON-GROSJEAN, J.. Brokers on the boundary: Academy industry liaison in Canadian universities[J]. Higher Education, 2002,44:449-467.

[16]J·萊夫,E·温格.情境学习:合法的边缘性参与[M].王文静,译.上海:华东师范大学出版社,2004.

[18]CROCKER, L.& ALGINA, J. Introduction of classical and modern test theory[M].New York: Holt, Rinehart and Winston, 1986.

[19]KUHN, T. S.. The structure of scientific revolutions[M].Chicago: The University of Chicago Press, 1970.

[20]WENGER, E.. Communities of practice: Learning as a social system[J].Systems Thinker, 1998(5): 2-3.

[21]杨小微.教育学研究的“实践情结”[J].教育研究,2011(2):34-40+46.