气象灾害风险普查工作制度研究

2021-01-16郭娜林伟陈红兵王美

郭娜 林伟 陈红兵 王美

摘要 为构建全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与的普查机制,通过调研气象灾害风险普查工作现状,研究普查中存在的问题,提出了一套工作制度框架来规范普查工作,确保气象灾害风险普查工作顺利开展。

关键词 气象灾害;普查;制度

中图分类号:P429 文献标识码:B 文章编号:2095–3305(2021)09–0063–02

2020年6月,国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发〔2020〕12号),定于2020—2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。这是首次开展的覆盖“全国—省—市—县—乡镇—社区村—家户”的综合防灾减灾救灾能力调查评估[1]。气象灾害风险普查作为全国自然灾害综合风险普查的重要组成部分,为我国经济社会可持续发展的科学布局和功能区划提供科学依据,也将为我国开展自然灾害风险防范应对工作提供重要支撑[2]。从气象灾害防御角度看,气象灾害风险普查对气象业务和气象服务发展也具有极其重要的作用。因此,在全国气象灾害风险普查工作开展的大背景下,对相关制度进行研究具有重要意义。

1 气象灾害风险普查工作现状

1.1 组织架构

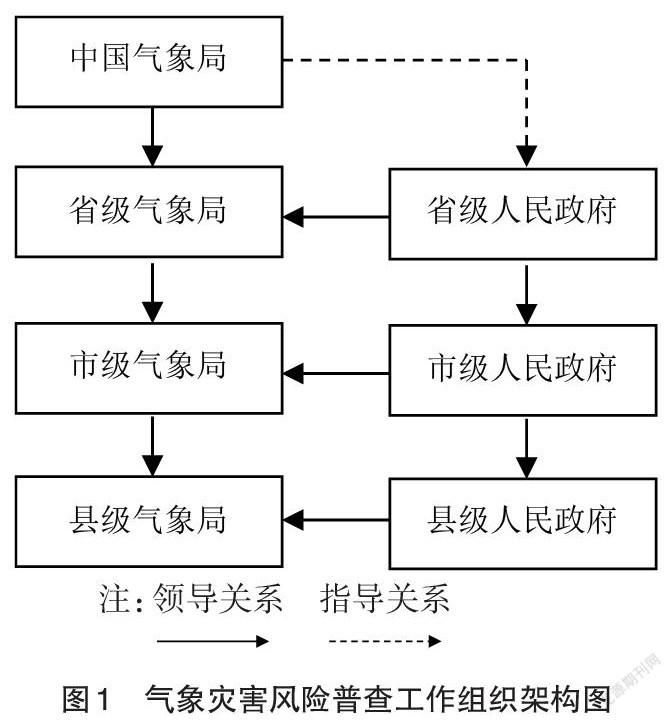

各省级人民政府负责本地区普查工作的组织实施,市、县两级政府按照实施方案要求做好普查相关工作。省、市、县三级气象部门在当地政府的统一组织下开展气象灾害风险普查工作,中国气象局负责指导地方开展气象灾害风险普查工作。

1.2 工作要求

氣象部门主要负责气象灾害致灾调查、评估与区划工作。工作内容包括调查并收集1978—2020年暴雨、高温、低温、台风、风雹、雪灾、干旱、雷电等8种气象灾害信息,针对主要气象灾害引发的人口伤亡、农业受灾、房屋受损、直接经济损失、基础设施损坏等影响,全面获取我国主要气象灾害的致灾因子信息及特定承灾体致灾阈值,评估主要气象灾害的致灾危险性等级,建立主要气象灾害国家、省、市、县四级危险性基础数据库,编制风险区划方案,此项工作以县级行政区为基本单元。

2 制度构想

气象灾害风险普查工作是大型全面调查,普查涉及全国范围、技术难度较大、多部门共同参与,目前在普查中缺乏制度保障。通过办法或者条例的形式,建立制度,目的是科学、有效地组织实施气象灾害风险普查,保障气象灾害风险普查数据的真实性、准确性、完整性和及时性。

2.1 制度框架

气象灾害风险普查的制度包括总则,对象、内容和方法,组织实施,数据处理和质量控制,资料的管理和公布,奖励和处罚等。

(1)“总则”明确建立制度的原因及目的,明确气象灾害风险普查工作要按照全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与的原则组织实施,明确经费来源、宣传动员和调查频率。

(2)“对象、内容和方法”明确普查对象,包括本地区易受影响的部门、灾害信息管理部门及村(居)等;明确灾害风险普查实施范围;明确香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省和新疆生产建设兵团气象灾害风险普查任务;明确气象灾害风险普查实施内容包括暴雨、高温、低温、台风、风雹、雪灾、干旱、雷电8种气象事件致灾调查;也可以明确方法,通过梳理历史气象灾害事件,制定客观化的气象灾害事件识别指标,开展气象灾害危险性致灾因子调查获得我国主要气象灾害的致灾信息,筛选并确定普查内容。

(3)“组织实施”规定国务院、各省级人民政府、各级气象部门在风险普查工作中的职责,落实本地区气象灾害风险普查工作的责任主体是各级人民政府,负责组织实施气象灾害风险普查,协调解决重大问题,省级气象局部门负责指导地方政府开展工作。省、市、县各级气象机构在地方政府统一组织下进行气象灾害风险普查。中国气象局负责指导地方开展气象灾害风险普查工作。

(4)“数据处理和质量控制”明确数据处理和质量控制的主体和方法,明确数据处理及备份、入库中的工作要求。

(5)“资料的管理和公布”明确如何发布全国、地方气象灾害风险普查公报;明确对涉密信息处理方法;规定数据成果的归档及共享要求。

(6)“奖励和处罚”规定在气象灾害风险普查工作中作出突出贡献的集体和个人应当给与表彰和奖励;规定对普查对象追究责任的情形;规定对普查机关及普查人员追究责任的情形。

2.2 制度建立重点

明确气象部门内部各级责任分工。中国气象局对地方开展气象灾害风险普查指导;省级气象局负责宣传、培训,为市、县两级提供气象灾害致灾因子数据,负责本省气象灾害风险评估和区划编制工作等;市级气象局负责本市气象灾害风险普查数据成果的收集、整理、分析以及应用,负责本市气象灾害风险评估和区划编制;县级气象局负责本辖区历史气象灾害信息和承灾体信息收集,并对其进行审核、增补和上报,负责本辖区气象灾害风险普查数据成果的收集、整理、分析、应用等。

保障基础数据采集质量。针对气象灾害综合风险普查工作涉及面广、综合性强,技术要求高、协调难度大的问题,规定普查指导员、普查员的基本素养、选拔过程及岗位职责。例如,明确人员来源,可以从国家机关社会团体、相关部门借调,也可以从社会招聘,并设定一定的要求,如身体健康、贵任心强并具有相应的专业知识等,明确对其进行统一培训、考核后上岗,并要求其登记时,有必要向气象灾害风险普查当事人阐明气象灾害风险普查的意义和涉及的权利义务,以及气象灾害风险普查涉及的法律依据。

2.3 制度建立难点

难以通过单方面建立制度约束部门间的共享机制。气象灾害风险普查工作共享数据涉及部门较多,数据共享机制不健全,部门间的数据标准也存在差异,影响了数据的收集与完善。

难以有效追究责任。在气象灾害风险普查中,必然涉及公民与法人的权利义务,只有立法具有强制性,才能对其做出规定。只有将制度上升到更高层面,才能通过设定行政责任和刑事责任,对违法行为给予有效处罚。

随着社会经济发展,城市和乡村发生巨变,气象灾害风险普查难度有所增加,加之政府职能的转变,政府行为对社会和公众的约束力也在下降,仅仅依靠规范性文件形式,难以达到预期的效果,只有通过将管理制度上升到较高地位,才能保障普查工作顺利开展,保证普查工作取得实效。

3 结束语

目前,正处于《气象法》全面修订时期,气象法治工作受到了前所未有的重视,在全国自然灾害综合风险普查背景下,以开展气象灾害综合风险普查为契机,研究建立相应制度,旨在为气象事业蓬勃发展保驾护航。

参考文献

[1] 专家权威解读第一次全国自然灾害综合风险普查[J],湖南安全与防灾,2020 (7):32-33.

[2] 王国复.气象灾害调查与风险评估[J].城市与减灾,2021(2):5-9.

责任编辑:黄艳飞